基于概念建构和思维能力协同发展的教学设计

□ 沈晓英

目前使用的小学科学教材,遵循概念的递进发展脉络展开是其编排的重要特点之一。一般教材的每一个单元是一些从属概念,每一课是一些小概念。事实上,促进概念的有效建构是科学教学的重要目的之一。但是概念的建构并不是指记忆概念中的文字,而是在思维中去建构,其本身就是一个思维活动的过程。因此,教师应立足于概念建构和思维能力协同发展来设计和实施教学。但综观当下的教学实际,恰恰在这方面存在普遍的缺失现象,这确实应当引起我们足够的重视。本文试就相关问题展开叙述并提出一定的教学建议。

一、进一步厘清“科学概念”“科学思维”的含义

“科学概念”“科学思维”是出现在日常教学中的高频词。但它们的含义,还需要科学教师进一步的厘清。

(一)科学概念的内涵及获取路径

科学概念(Scientific Concepts)是指组织起来构成的、系统的科学知识。作为一种科学知识,科学概念必须是基于实证研究,且被科学家共同体所接受和承认的。2017年颁布的《义务教育小学科学课程标准》(以下简称《课程标准》)中涉及的科学概念,主要是指直接来自于人类对自然界的观察。这些科学概念之间的联系,涉及的范围亦不同。对涉及范围小的,称之为特定的概念;涉及范围大的,则称为普遍的概念,或大概念。当然,科学概念并非是一成不变的。由于科学知识不断更新,科学概念也在发展甚至纠正,但都必须基于科学研究的结果。例如“九大行星”的概念就在近年发生了改变。

目前,科学教师可以从两条途径来获取小学科学教学的科学概念或者主要概念。一是《科学教育的原则和大概念》;二是《课程标准》。前者一共有10个科学概念和4个关于科学的概念。后者有18个主要概念,分别分布在物质科学领域、生命科学领域、地球与宇宙科学领域和技术与工程领域。

毋庸置疑,只有教师掌握了概念体系,厘清并反思每个单元与整个概念体系之间的关系,才能用合适的方式转达给学生。

(二)科学思维的含义及相关理论

科学思维,也叫科学逻辑,即形成并运用于科学认识活动,是对感性认识材料进行加工处理的方式与途径的理论体系。

皮亚杰的研究理论认为,思维发展可以分为四个阶段。最初阶段是“自我中心”阶段(0~2岁)。在这个阶段,儿童还不能把自己和外部世界完全分开,认为自己对事物的认识是绝对的。直觉阶段(2~7岁),表现为自我中心观减弱,直觉与所感知的现象产生联系。具体运算阶段(8~10岁),则完全脱离自我中心,思维出现可逆现象,并能提出模型来客观地解释所观察到的相互作用。形式运算阶段(11~12岁),儿童会假设条件并揣测可能的结果(公理—假设体系中的活动)。联系该理论,对指导教师进行科学教学设计有着重要意义。

2016年9月发布的《中国学生发展核心素养——全面发展的人》中,也包含了“理性思维、批判质疑、勤于反思”等与科学思维有关的要点,说明当前科学教学最主要的目的就是培养学生的批判性思维、创造性能力(在国外被称为高阶思维能力)。

综观当下的科学教学,除了不够重视高阶思维能力的培养外,也缺乏对“观察和思考”的关注。“观察和思考”是儿童认识世界必不可少的素养。因为只有观察,没有思考,意味着学习并没有发生。

二、对科学概念与科学思维关系的进一步认识

思维是在人的头脑里进行的。除非进行某种交流,否则一个人永远无法知道他人在想什么或者处于何种思维层次。语言是人类交流思想的一种方式,对科学概念的建构显得尤为关键。科学教学不同于机械训练,除了要有助于科学概念的建构外,还应立足于科学思维能力的培养。由此可以发现,通过并基于语言这一中介,建构概念和培养思维能力可以并且应当互为协同,共促发展。大量的例子说明:科学经历激活了语言,语言产生了思维,而思维又可能产生新的语言,如此反复。在日常教学中,它们的发展顺序是:个人置身于有结构的材料之中,产生前语言思维;集体研讨的开始阶段,个人表达各种观察结果所用的语言与自己的思维产生相互作用;一起参加探讨的人的语言和思维产生相互作用;形成解释(科学概念);对这些解释进行验证。可见,科学概念是科学思维的基础,科学思维是科学概念的发展,它们是协同、螺旋发展的。假如把科学概念和科学思维比作番茄和鸡蛋,毋庸置疑,它们各有营养,当把它们组合时,将会产生更美好的价值!而这种价值,恰恰是学习对象应当具备的素养,需要科学教师致力于此类相关的课堂教学设计的研究。

三、基于科学概念与科学思维协同发展的教学设计

通过上述分析,我们应当明了,科学概念与科学思维协同发展,不仅是课程改革和学科教学的使命,更是源于“科学概念”“科学思维”两者之间存在着很强的内生关系。教师应当立足于概念建构和思维能力的协同发展来实施教学。

(一)利用材料的丰富结构性,发展科学思维,揭示科学概念

一套好材料成就一节好课。科学教学中的好材料,指的是材料的结构性,即通过操作材料可以揭示自然现象间的某种关系。这种关系的模式即是描述现象的概念,概念是从材料的“幕后”关系推导出来的结果。具有丰富结构性的材料是发展科学思维、揭示科学概念的最基本的保障。

以三年级下册《磁铁有磁性》一课为例。教学时,教师提供各种各样的铁制品和磁铁,作为学生的研究材料。这样的材料,可以让学生在探究中很容易地发现相似之处,即这些铁制品都可以被磁铁吸引,随即得出结论——磁铁能吸铁。但是,不排除学生会得出另一个结论——磁铁能吸金属。究其原因,是这组材料的结构性比较单一,如果增加一些其他金属材料,比如铜制品,学生就能比较确信磁铁能吸铁,至少可以避免“磁铁能吸金属”概念的得出。

毫无疑问,材料越丰富,学生对事实的综合也就越全面,但材料丰富所带来的干扰也越大。对结构性材料的选择,考量着科学教师是否懂得科学,是否了解学情,是否具备相当的实践经验。归根结底,材料能否引导学生进入良好的研究状态,能否明确地指向核心概念和科学思维,才是材料选择的关键点。

(二)利用概念的进阶从属性,发展科学思维,升华科学概念

美国教育心理学家奥苏伯尔说:“假如让我把全部的教育心理学仅仅归纳为一条原理的话,那么我将一言以蔽之:影响学生学习新知唯一重要的因素,就是学生已经知道了什么,要探明这一点,并应据此进行教学。”教师只有明确目标,才能有的放矢。而这一目标,通常是指可以量化的科学概念。因此,教师在教学设计前须厘清概念网络图,做到了然于心,才能让课堂教学正确而踏实。

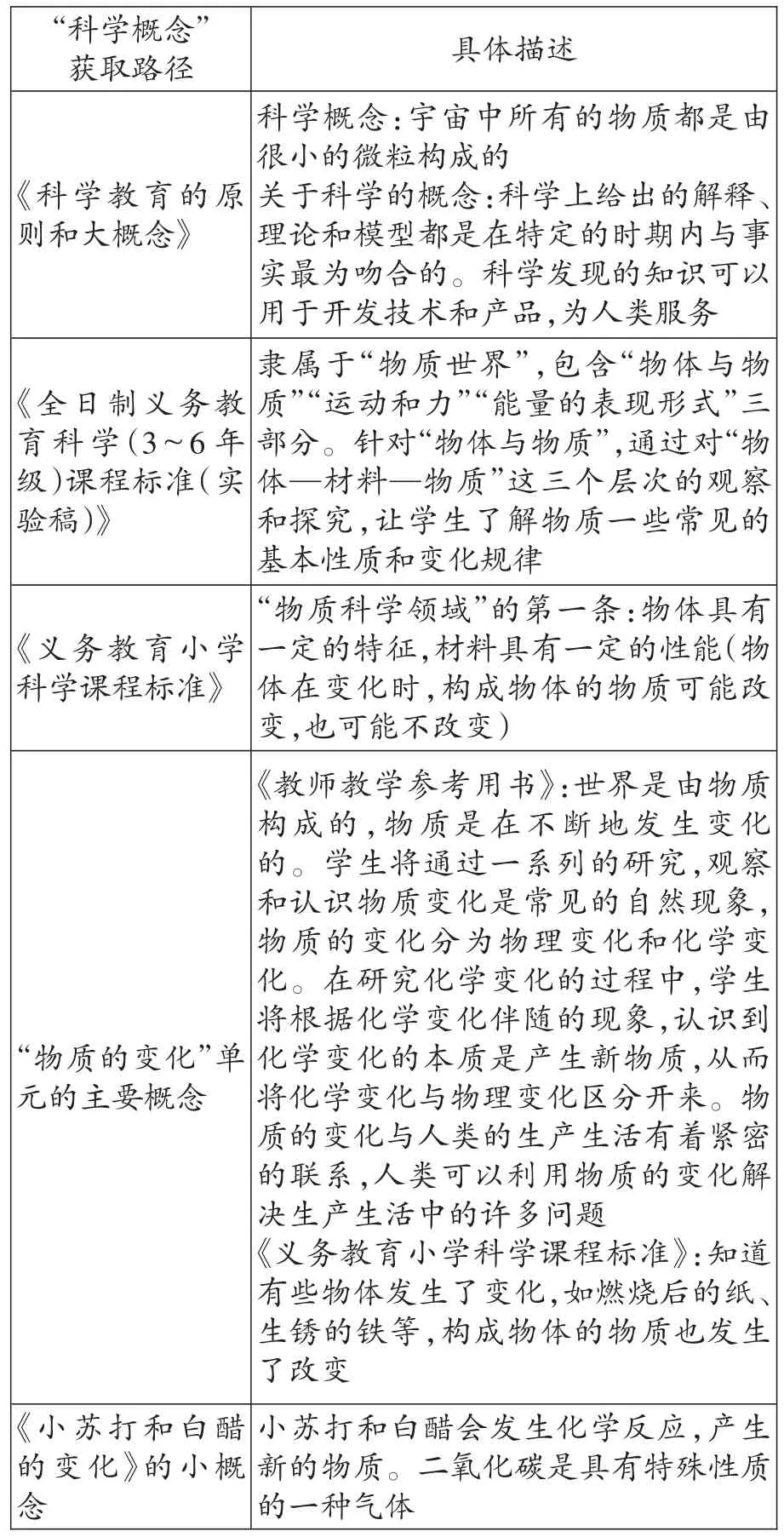

例如,教师设计六年级下册《小苏打和白醋的变化》一课时,须提前厘清与这一课相对应的大概念(如下表所示)。

《科学教育的原则和大概念》《全日制义务教育科学(3~6年级)课程标准(实验稿)》《义务教育小学科学课程标准》“物质的变化”单元的主要概念《小苏打和白醋的变化》的小概念“科学概念”获取路径具体描述科学概念:宇宙中所有的物质都是由很小的微粒构成的关于科学的概念:科学上给出的解释、理论和模型都是在特定的时期内与事实最为吻合的。科学发现的知识可以用于开发技术和产品,为人类服务隶属于“物质世界”,包含“物体与物质”“运动和力”“能量的表现形式”三部分。针对“物体与物质”,通过对“物体—材料—物质”这三个层次的观察和探究,让学生了解物质一些常见的基本性质和变化规律“物质科学领域”的第一条:物体具有一定的特征,材料具有一定的性能(物体在变化时,构成物体的物质可能改变,也可能不改变)《教师教学参考用书》:世界是由物质构成的,物质是在不断地发生变化的。学生将通过一系列的研究,观察和认识物质变化是常见的自然现象,物质的变化分为物理变化和化学变化。在研究化学变化的过程中,学生将根据化学变化伴随的现象,认识到化学变化的本质是产生新物质,从而将化学变化与物理变化区分开来。物质的变化与人类的生产生活有着紧密的联系,人类可以利用物质的变化解决生产生活中的许多问题《义务教育小学科学课程标准》:知道有些物体发生了变化,如燃烧后的纸、生锈的铁等,构成物体的物质也发生了改变小苏打和白醋会发生化学反应,产生新的物质。二氧化碳是具有特殊性质的一种气体

通过以上五个维度的分析,教师由大概念逐步走向更为精准的小概念或者从属概念。此时,教师如能对学情做出正确的分析和判断,就能设计出适合学生思维发展的教学活动,帮他们建构起这一课应该建立的科学概念。

(三)利用教师的人文性,推进科学概念与科学思维的协同发展

“真正的教育技能和艺术就在于,一旦有必要,教师就能随时改变课时计划。一个好教师就在于他能感觉出课的发展逻辑,使课的结构服从于思维的规律性。”40分钟的课堂随时有可能出现一闪而过的教学契机,它具有动态性,是稍纵即逝的。教师要敏锐地捕捉这些生成性资源并对其加以合理利用,创造推进科学概念与科学思维协同发展的条件。

以五年级上册《光和影》一课为例。课堂上,教师提供了一个教具(木块),让学生根据材料自行研究“光和影”的规律。有个学生发现,如果用尺子挡住木块,只有尺子的影子,却没有木块的。这一“节外生枝”的情况,是在课堂教学情境中通过积极的师生互动、生生互动,在共同思考与共同发展中产生的超出教师教案设计的新情况。

马斯洛认为:“只有在真诚、理解的师生关系中,学生才敢于和勇于发表见解、自由想象和创造,从而热情地汲取知识、发展能力、形成人格。”科学教师应秉承“科学概念可以被不断地完善和修正”的理念,创造出一种利于学习的场景,使学习行为具有广泛的自由,耐心等待学生对正在发生的事所建立的模型进行加工修正,这实际上是建立概念过程中的一种操练。

教师的人文性使得学生在心理安全的氛围中敢于表达和行动,围绕生成性问题,再度进行探究和讨论,孕育了“奇迹”的发生。案例中的生成性问题带来如下的意义:第一,巩固了“影子产生的条件中少了光”这个从属概念;第二,明确了“在影子里,是看不到光的,因为光是沿直线传播的”的概念;第三,可以把这种现象与六年级下册《日食与月食成因》一课简单挂钩。虽然本课是单元的起始课,但它是开放的,不能拘泥于书本的三个实验死死不放,应着眼于学生科学概念的建构与科学思维的培养的协同发展。

“科学作为知识”“科学作为过程”“科学作为探究”,这三个方面的关系不是简单的平行关系,而是发展的关系。“科学作为知识”指的就是科学概念,后两者指向“科学思维”。有些教师喜欢在每堂课结束时进行总结,以达到建构某个从属概念的目的。这本无可厚非,但教师更要关注和反思的是学生得出科学概念的方法是什么。注重“科学概念和科学思维协同发展”的科学课,会让每一个学生产生学习科学的快乐和期盼科学课的欲望。只有这样,科学概念、科学思维乃至其他的素养,才能一并得以发展和提升。科学课就该有这样的追求和风景……

参考文献:

[1]布莱克伍德,布兰德温.小学科学教育的“探究—研讨”教学法[M].陈德章,张泰金,译.北京:人民教育出版社,1983.

[2]哈伦.科学教育的原则和大概念[M].韦钰,译.北京:科学普及出版社,2011.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

——依托《课程标准》的二轮复习策略