基于物理学史的“电子的发现”教学过程设计

鲁 斌

(浙江省余姚中学,浙江 宁波 315400)

“电子的发现”是人教版选修3-5原子结构的第一节内容.从这节课开始,将要深入原子内部,研究原子结构、产生光谱的特点、原子核的组成等.所以本节是学生“打开”原子的第一课.近代物理发展的历史长卷,波澜壮阔.笔者认为,本节课的教学目标,应着眼于电子发现的历史过程,了解各个科学家所做的工作,体会科学研究的艰辛和喜悦.关于本节课,有如下教学过程设计.

1 气体放电现象的引入

采用回顾物理学发展的角度进行引入.

师:上这节课的时候,历史的时间轴已经推进到了19世纪90年代,经典物理学的大厦基本构筑完成.艾萨克牛顿建立的古典力学,支配着天体和一切宏观物体的运动;麦克斯韦建立的古典电磁理论,揭示了光和电磁现象的本质;玻尔兹曼为首的一大批科学家,建立经典热力学和统计力学理论,揭示了大量微观粒子体系的规律及性质.可以说,19世纪是经典物理学的峥嵘岁月,但还是有一些实验现象让科学家们忧心忡忡.其中一个实验,便是关于气体放电.

实验演示1:在气体两侧加上高电压,气体击穿导电,即可看到气体放电现象.将高压感应圈直接在空气中接通,空气就开始放电,即为火花放电(图1).

图1 火花放电

如果我们将高压接入一段封闭的气体,也可以看到放电现象.

实验演示2:如果我们将气体的浓度逐渐降低,当气体稀薄到一定程度时,管内的放电现象消失,在玻璃管的底部出现淡淡的荧光(图2).

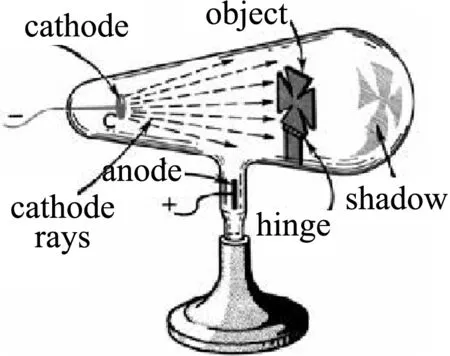

1858年,普吕克尔就发现了这个现象.1875 克鲁克斯造出了真空度较高的克鲁克斯管(图3),玻璃管底部也出现了淡淡的荧光.

实验演示3:此时将障碍物竖立,还能在底部观察到物体的阴影(图4).

戈德斯坦认为,管壁上的荧光是由于玻璃受到阴极发出的某种射线的撞击而引起的,并把这种射线命名为“阴极射线”.

图3 克鲁克斯管图4 底部阴影

2 阴极射线本质的争论

教师提问学生关于阴极射线本质的问题.有的学生认为是一种粒子,有的则认为是一种光,两派争论不下.教师顺势介绍历史上关于阴极射线本质的争论.

以德国科学家赫兹为首的“电磁辐射”说和与以法国科学家佩兰为首的“带电离子说”,进行了长期的争论.他们的争论主要集中在4个方面.

(1) 在“场”中偏转.

赫兹:它在电场中不偏转,因此不带电.

佩兰:它在磁场中能偏转,而且带负电.

实验演示4:演示带电粒子在磁场中进行偏转.不加磁场时,射线直线传播(图5),加上磁场即偏转(图6).

(注: 此实验有力地说明阴极射线带电.赫兹所做的在电场中的实验,由于当时的真空技术不够,导致射线的偏转很难实现,并且不易观察.)

图5 不加磁场图6 加上磁场

(2) 产生“机械效应”.

佩兰:它能产生较强的机械效应.

实验演示5:阴极射线管中放入图7所示的轴对称挡片,当有粒子冲击时,便会受力,从而绕着中心轴高速转动(图8).

图7 阴极射线管和挡片

图8 挡片在射线冲击下转动

在图9所示的阴极射线管中,将旋转挡片放在平行支架上,在射线轰击下,便可移动位置.

图9 阴极射线管机械效应实验

赫兹:电磁波也具有机械效应.

实验演示6:克鲁克斯辐射计实验.克鲁克斯辐射计,是一个内有转子,带有颜色深浅不同的叶片处在在半真空中的模型(图10),在受到焦照时叶片会转动(图11).

(注: 克鲁克斯热辐射计的转动,是由于转子的每个扇面颜色不一致,对热量的吸收不同.较深的地方吸热较多,温度较高,粒子运动较快,对扇面的反冲较大.较浅的地方吸热较少,温度较低,粒子运动较慢,对扇面的反冲较小.从而产生压强差,进行转动.所以它的转动本质上并不是光子的“机械效应”.)

图10 克鲁克斯辐射计图11 在光照下转动

(3) 作用力的持续性.

赫兹:作用是连续的,不是脉动的.

赫兹阴极射线轰击靶极板,测得的作用力是持续的,说明这种射线应该是连续的.

佩兰:高速的粒子流会产生持续的冲量.

图12 持续的冲量

用具有一定速度的粒子流持续冲击台秤平面,台秤的数值保持不变(图12),也会产生持续的压强.在自然界中这样的例子很多,譬如气体压强的产生,风持续的作用等等.

(4) 线度大小的讨论.

赫兹:它轻易能穿透薄铝片.

佩兰:原子排布、原子结构还不清楚.

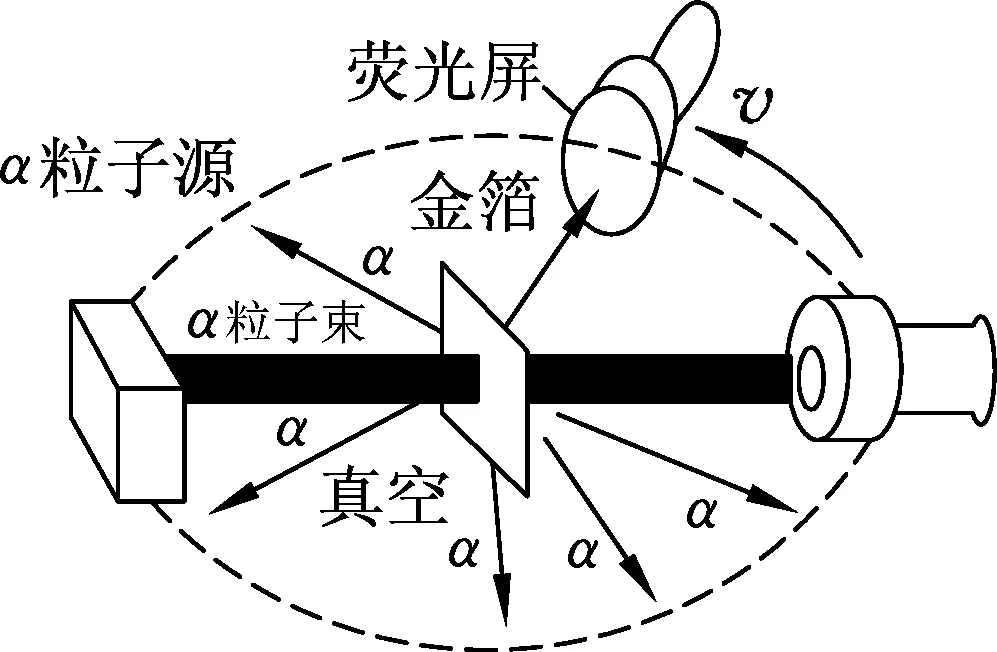

[注:当时并不知道原子内部结构如何,赫兹认为能够轻易穿过铝片,说明射线的线度很小,应该是一种光.其实,在卢瑟福进行α粒子散射实验(图13)时也同样发现了这个问题,这恰恰说明原子内部是非常“空旷”的(图14)].

图13 α粒子散射实验图14 原子内部“空旷”

3 汤姆孙的工作

(1) 重做赫兹的电场实验.

实验演示7:将阴极射线管的偏转极板与高压直流稳压源相连,观察到了在电场中的偏转.

不加电场时,如图5所示,加上电场时,观察到如图15、图16.

(注:由于稳压源中还有很多交流的杂波成分,导致阴极射线向上偏转和向下偏转,从而照亮了整个屏幕.)

图15 带电粒子在电场中偏转1

将射线的强度降低,将稳压源的电压降低,就可以看到明显的粒子束偏转.

图16 带电粒子在电场中偏转2

(2) 测量带电粒子的比荷q/m.

他利用气体放电管做了如下实验,如图17所示.

① 当金属板D1、D2之间未加电场时,射线不偏转,射在屏上P1点.施加电场E之后,射线发生偏转并射到屏上P2处.由此可以推断阴极射线带负电.

② 如果要抵消阴极射线的偏转,使它从P2点回到P1,需要在两块金属板之间的区域再施加一个大 小、方向合适的磁场.

如果每个阴极射线微粒质量为m,带电量为q,速度为v.根据受到的洛伦兹力和电场力平衡,即可求出阴极射线的速度v的表达式.

③ 如果去掉D1、D2间的电场E,只保留磁场B,磁场方向与射线运动方向垂直.阴极射线在有磁场的区域将会形成一个半径为r的圆弧.通过偏转点即可测出圆弧半径.

④ 根据半径和比荷的关系,代入求得的速度v,即可得到核质比.

图17 汤姆孙气体放电管

结论:是氢离子的近2000倍.我们有如下猜想:

(A)m一样,q是氢离子的2000倍(这样的带电离子尚未发现).

(B)q一样,m是氢离子的近1/2000(这样的带电微粒尚未定义).

(C) 兼而有之.

(3) 测量不同材料阴极射线的q/m.

汤姆孙用不同的材料做阴极,测量不同材料发出的阴极射线的核质比,发现所有射线具有相同比荷.

(4) 定义新的粒子——电子.

它可以从原子中发出,是一种新的粒子,而且说明至少比原子小.要确定它的属性,就要得到它的电量.

(5) 测量电子的电量.

经汤姆孙大量实验测定,特别是对于光电效应中光电子带电量的测量,尽管限于当时条件与技术,很不精确,但足以证明,这种带电微粒的电荷量与氢离子相当,可见其质量远小于氢离子.从而确定了电子的质量,确定其为一种新的粒子.

4 结语

从普吕克尔首次观察到阴极射线到汤姆孙确认电子的存在,其间经历了40年.科学家前赴后继的深入研究,拓展了人类对自然界的认识,也让我们对科学研究和自然界产生了深深的敬畏.电子是人类发现的第一个(基本)粒子.对粒子进行探索和研究的帷幕从此拉开.J.J.汤姆孙被誉为 “一位最先打开通向基本粒子物理学大门的伟人”.于1906年荣获诺贝尔物理学奖.

在课堂教学过程中,适当渗透物理学史教学,有利于学生培养科学思维、科学态度和科学人格.