联盟企业的网络位置差异、行业环境与网络位置跃迁

陈祖胜,叶江峰,林 明,丁淑娟

1 桂林电子科技大学 商学院,广西 桂林 541004 2 安徽大学 商学院,合肥 230601 3 浙江大学 宁波理工学院,浙江 宁波 315000 4 山东师范大学 经济学院,济南 250358

引言

网络位置是联盟企业获取资源的关键变量,可以用企业所处联盟网络中位置的中心程度表示[1]。占据良好网络位置的企业具有信息优势和控制优势,更关键的是能够促进企业获取通过市场机制难以获取的关键资源[2]。因此,联盟内大量企业都试图通过各种途径提升网络位置中心度来实现其网络位置向上的跃迁,以增强企业声誉[3],实现高效创新[4-5]。为实现联盟内企业网络位置的快速向上跃迁,已有研究主要从企业内部成长视角进行探讨,认为网络位置向上跃迁主要源于企业的合作能力[6]、网络能力[7]和协同能力[8];还有研究从网络内生制度层面出发,认为原有网络位置上的信息和声誉优势使高位置企业间更容易建立网络联结,更易于实现网络位置的向上跃迁[6,9]。实际上,企业还可以通过与网络内不同位置的企业建立联盟关系,形成网络异位置联盟,也有利于企业快速实现网络位置的向上跃迁。

网络位置可以用企业合作网络内直接联结数量表示[10-11],依据联盟内企业网络位置相似程度的大小可以将网络联结划分为同位置和异位置两种联盟类型[12]。研究发现,同位置联盟企业因具有相似的网络位置资源,通过资源间的同类相聚更有助于企业间信任关系的形成和增强[13],容易促进网络联结的形成,进而可以有效提升企业网络位置。但是,同位置联盟中高位置企业间资源结构的同质性会限制企业资源获取效果,进而影响联盟合作企业总体数量的增加;而低位置企业间联结又无法实现关键资源的企业间转移[14],从而降低了低位置企业间网络联结的意愿。由此,网络同位置联盟产生的信任机制优势和有效资源获取难度构成了企业网络联结的一对矛盾,影响了企业网络联结数量,进而降低了企业网络位置向上跃迁的效果。因此,本研究试图探讨网络异位置联盟能否更好地协调这一矛盾,以促进企业网络联结数量的增加,实现网络位置的向上跃迁。然而,在中国新兴经济情景下,外部环境是网络内企业联盟活动更为重要的影响因素,环境的变化影响异位置联盟方式下企业网络内的合作联结以及网络位置的演化。因此,本研究将两种不同行业环境(行业环境动态性和行业环境竞争性)纳入研究框架,从反映环境要素变化的程度、频率、不可预测性的行业环境动态性以及反映行业竞争的压力氛围,探讨外部行业环境如何权变影响不同联盟方式下企业网络位置的跃迁。

1 相关研究评述、理论基础和假设研究

1.1 网络位置和网络位置跃迁

网络位置反映了企业联盟网络中位置的中心程度[1],反映了企业在信息流、资产流和地位流方面的优势[15]。ZAHEER et al.[16]从突显性特征来理解企业网络位置的中心程度,并用点度中心性指标进行度量,反映了企业网络内直接联结数量的总和。根据ZAHEER et al.[16]突显性视角下网络位置的定义,本研究提出的网络位置向上跃迁实际代表了网络内企业直接联结数量增加情况。已有关于企业网络位置向上跃迁的动因主要围绕以下几方面展开:①资源基础观将网络联结的动因归结为网络资源的获取。LIN et al.[17]认为,摄取互补性资源而进行的网络联结构建可以有效提升企业绩效。网络位置也是一种重要的无形资源,获取网络位置资源成为构建企业网络联结的动力源泉[18]。②信号理论认为网络位置附有的信号功能是促进企业位置跃迁的重要推手。当企业潜在资源价值难以评估,特别在复杂外部环境下,网络位置可以成为评价企业合作价值的重要信号参考[19]。在与高质量企业合作偏好作用下,网络高位置释放的合作价值信号使高位置企业更容易构建网络联结关系,进而可以有效促进网络高位置企业位置的向上跃迁,并形成网络高、低位置企业位置跃迁上的马太效应[20]。③信任机制研究认为,信任可以消除企业间竞争的消极影响,导致合作的开放性,同时,信任可以增加企业间的亲近性,有利于企业更紧密的互动[21]。信任导致企业联结关系形成的增多,使企业更容易提升其在网络中的位置。资源基础观作用下节点资源特征对形成网络联结产生作用,同时企业也会依据网络传递信息分别采用信号理论和信任机制指导自己的网络联结。而现实中不同网络位置节点联结互动会导致资源流与信息流相互交织,形成网络位置影响下节点联结的复杂性。由于已有研究忽略了节点企业网络嵌入异质性的作用[22],未能有效反映网络位置丰富内涵对企业联结的综合作用,由此不能很好地明晰异位置联结方式对企业未来网络位置演化的潜在作用机理。

1.2 行业环境动态性和行业环境竞争性

环境会随着组织间联系的增加日趋复杂,联盟内企业间相互联系和共同作用构成的系统中某一部分的改变会通过企业间联系进行传递,进而引起环境动态性变化,并反作用于环境中的焦点企业。因此,网络异位置联盟对企业网络位置跃迁的作用效果需要考虑企业所嵌入的行业环境。已有研究普遍采用行业环境动态性和行业环境竞争性对企业所嵌入行业环境进行描绘。行业环境动态性指环境要素变化的程度、频率和不可预测性[23];行业环境竞争性指行业环境从稳定的寡头垄断向激烈、快速的竞争转变,在此环境中竞争对手以快速及出人意料的方式进行竞争[24]。行业环境竞争性是对某一行业内企业间竞争的描绘[25],反映了企业所嵌入环境的压力特征[26]。目前,环境动态性对联盟形成影响的研究还存有争议,一种观点认为,环境动态性会增强资源重新配置机会[27],有利于联盟关系的形成。另一种观点认为,动态性的环境对企业发展形成的压力会抑制企业知识合作的愿望[28]和知识分享[29],从而不利于联盟关系的形成。在行业环境竞争性对企业间合作行为影响的研究方面,一种观点认为,行业环境的竞争性容易导致企业败德行为[26],出于企业对核心能力的保护,行业内的激烈竞争容易降低企业外部知识合作的可能[28]。另一种观点认为,为了应对行业竞争压力,企业会采用合作的方式缓解竞争带来的生存压力[30]。目前行业环境动态性和竞争性多局限在二元企业联结形成中的作用分析,缺乏从更大范围分析行业环境变化对节点网络整体联结的影响。至今尚未有研究深入探讨创新合作网络中异位置联盟在行业环境变化作用下如何影响企业网络联结行为,进而作用于企业整体网络联结变化而形成的位置跃迁。

1.3 网络异位置联盟对企业网络位置跃迁的影响

网络异位置联盟对企业网络位置跃迁的影响源于三方面。①网络异位置联盟能更迅速地扩大企业网络知识搜索范围。同类相聚使具有相似特征的节点企业容易形成联结关系,在此作用下,网络内拥有相似文化、行为和资源的节点企业容易被区域化和固定于某一社会空间[31],限制企业网络联盟的视野[32]。而在满足企业异质性资源的需求情况下[33],企业网络异位置联盟可以迅速扩大企业合作信息和资源的获取范围,帮助企业进入完全不同的技术或行业领域。同时,网络异位置联盟涵盖了网络高、低位置企业信息,能有效增进企业对整个网络信息的了解[17],信息掌控的全面性能更有效促进企业寻找到合适的网络联盟伙伴,避免网络联盟“僵性”的形成[32],从而可以有效促进企业的网络联结。②网络异位置联盟更容易帮助企业获取互补性资源,能更有效促进网络联结关系的形成。资源互补是形成联盟的重要原因,网络同位置联盟容易产生企业获取资源的重叠,导致企业间资源的同质性[34]。STILL et al.[35]甚至认为,随着网络同位置企业竞争的加剧,向同位置企业学习知识没有多大价值,甚至还有可能破坏企业网络位置,降低网络联结动力。而不同网络位置形成的企业间社会资本的差异会促使企业使用其他互补性资源交换构建联结关系[12],这种资源互补性能有效增强网络企业的合作。因此,互补性资源获取动机下网络联结驱动力会削弱因网络异位置企业间信任不足而对网络联结产生的阻碍。③网络资源获取过程中网络异位置企业联盟对不同文化和价值观的适应有助于企业形成更广泛的网络联结关系。由于网络同位置企业可能具有相似的组织惯例、价值观或企业文化[13],相对于网络异位置企业联盟而言,网络同位置联盟对企业网络联结能力要求相对较低。网络内合作企业的异质性可以有效提升企业间研发合作管理能力[36],因此网络异位置联盟能更好地促进企业网络联结关系的构建。同时,网络同位置联盟容易导致企业被限定于相对较为狭窄的网络范围,出现企业网络联结的惯性[32]。而在网络异位置企业联盟过程中,企业与不同组织惯例和价值观的企业协作,能突破同类相聚作用下的企业网络联结惯性。基于以上分析,本研究提出假设。

H1与网络同位置联盟相比,网络异位置联盟更容易促进企业网络位置向上跃迁。

1.4 行业环境动态性的调节作用

行业环境动态性从变化的频率、强度和不可预测性3个方面对环境进行描述,当企业所处行业技术和市场变化无常以至不可预测时,环境的动态性就非常强[23]。行业环境动态性在企业网络位置跃迁过程中起重要调节作用,具体体现在两个方面。①行业环境动态性越强,越有利于企业网络联盟关系的形成。行业环境动态性程度越高,产品生命周期缩短和技术变革频率的加快意味着产品创新机会也越多[27]。由于单个企业无法拥有所有必需知识,以快速有效地将研发产品推向市场;同时,环境动态性带来的非结构性问题会激发企业获取外部资源和信息的意愿[37],企业更倾向于吸收外部知识进行创新。外部合作开放性的提升可以有效促进网络异位置联盟方式下网络联结的形成,进而促进企业网络位置的跃迁。②行业环境动态性越强,越容易扩展企业网络联结范围。行业环境的快速变化使企业无法对市场和技术的未来发展形成清晰的判断,难以有效锁定少数企业通过强联系的探索式合作实现技术创新。尝试与拥有不同技术的企业合作、多渠道技术突破也许是更明智的创新选择。此时,动态的环境不仅更容易促进企业利用式合作,也会加快企业合作形成速度[17],网络异位置联盟带来的联盟范围扩展正好符合此环境下企业联盟战略选择,由此企业广泛的联盟关系构建会有效地促进企业网络位置跃迁。基于以上分析,本研究提出假设。

H2行业环境动态性越强,越会增强网络异位置联盟对企业位置向上跃迁的正向作用。

1.5 行业环境竞争性的调节作用

行业环境竞争性反映了外部环境对企业资源获取难易程度的压力。行业环境竞争性通过资源获取和信任机制作用于企业网络位置的跃迁,具体体现在两个方面。①行业竞争性加剧使企业难以长久的保持竞争优势[38],在维持竞争优势动机下,企业更容易形成资源匮乏的感知[39],进而加大企业投机行为[26]。同时,为了保持竞争优势,减少知识外溢,企业会降低外部知识合作的开放性[28],从而进一步抑制网络联结关系的形成,不利于企业位置跃迁。②行业环境竞争性会影响网络企业间合作信任机制的建立。随着行业环境竞争性的增大,将进一步增加行业内企业间敌意,更容易恶化网络异位置联盟企业间原有信任关系的不足。外部合作信任的不足使企业更倾向于采用紧密控制分权战略[40],出于控制的需要,行业环境竞争性的提升会日益降低企业网络合作意愿。基于以上分析,本研究提出假设。

H3行业环境竞争性越强,越会削弱网络异位置联盟对企业网络位置向上跃迁的正向作用。

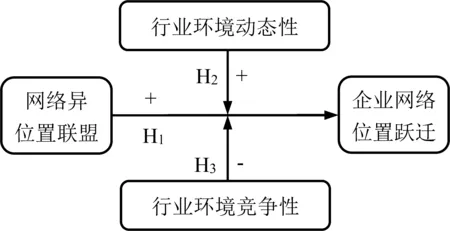

基于以上分析和假设,本研究理论模型见图1。

2 研究设计

2.1 研究样本

本研究以中国信息行业上市企业为样本,选择该行业的原因在于,中国信息行业技术更新速度非常快,企业间普遍建有研发合作关系,有利于研发合作网络构建,进而可以对企业网络位置跃迁进行有效分析,YANG et al.[41]也是以行业内上市公司为焦点企业,通过同行业企业与该焦点企业联结以及焦点企业间彼此联结构建网络进行研究分析。

图1 理论模型Figure 1 Theoretical Model

通过中国知识产权局专利查询系统收集企业联合申请专利数,以获取信息行业企业知识合作数据,构建信息行业企业间的知识合作网络。样本企业从专利申请到最后专利认定通常需要3年左右的时间,甚至更长。因2015年以来企业合作专利有可能尚未被最终认定,导致企业间知识合作数据被遗漏,因此为了获取完整企业专利申请数据,企业合作专利有效数据的收集时间截止到2014年底,选择2006年至2011年作为研究观察期。参考上市公司年报和证券交易所披露的涉及企业间知识合作的联营和合作信息,以及企业网站、行业新闻发布的有关与外部企业技术合作信息,将它们作为企业间知识合作的数据补充。参考YANG et al.[41]合作网络构建规则,研发合作网络企业的选取必须满足两个条件。①包括2006年前上市信息行业企业及其行业内直接研发合作伙伴;②研究企业必须至少与本行业企业进行一次合作,且合作属于研发或制造类,不包括投融资、营销、咨询等非研发类合作。2006年信息行业共有69家上市企业,其中5家为ST企业,缺乏完整财务数据,11家上市企业没有申请专利,最终以53家上市企业及其研发合作企业为合作网络样本。虽然,观察期选择在2006年至2011年,但通常假设合作关系建立后会持续5年[41],因此,还需要分析2002年至2005年发生的研发合作。最终,通过数据收集和整理发现,2002年至2011年期间,中国信息行业53家上市企业共形成了296家两两研发合作关系,总有效样本数据量423个,在此基础上采用2006年至2011年每年296行和296列的矩阵测度企业当年网络位置情况并对假设进行检验。

2.2 变量的测量

(1)被解释变量:网络位置跃迁(NP)

根据本研究网络位置定义,采用点度中心度测量节点企业网络位置,目前该指标被广泛使用在实证研究中[41],并可用社会网络软件Ucinet 6.0计算获得。通过回归分析上一期企业采用的联盟类型与企业当期网络位置提升情况,可以分析出不同联盟类型对企业网络位置跃迁的影响。

(2)解释变量:网络异位置联盟(HA)

将企业选择的合作企业网络位置高于或者低于企业自身网络位置5%以内的情况归为网络同位置联盟,记为0;高于或者低于企业自身网络位置5%以外的情况,归为网络异位置联盟,记为1。

(3)调节变量

①行业环境动态性(ED)

环境动态性指企业所在行业环境不稳定性,采用过去5年行业销售收入波动性测量,将行业销售收入对年度时间回归,获得分年行业回归斜率系数标准误,然后将标准误除以行业销售收入均值[17]。数值越大意味着行业动态程度越高,行业销售收入的回归公式为

yt=b0+b1t+αt

(1)

其中,yt为行业销售收入,t为年,b0为截距,b1为回归系数,αt为回归的残差。

②行业环境竞争性(HHI)

已有研究通常采用赫芬因德指数测量行业内企业的竞争程度[26,42],计算公式为

(2)

其中,N为行业内上市企业样本数量,si为行业内某上市企业的销售收入,S为行业企业的主营业务收入。HHI数值越大意味着企业间竞争程度越小。

(4)控制变量

①联盟经验(Exp)

过去的联盟历史会对未来联盟产生影响[32]。本研究分别使用企业发生在2002年至2011年期间累积的合作次数作为控制变量,控制联盟经验对网络联结的影响。

②专利数量(Pat)

专利反映企业技术能力,影响网络内企业联结吸引力[12],本研究控制专利对企业网络联盟构建的影响。

③知识互补性(TC)

知识互补性影响企业网络异位置联盟的形成[12],控制知识互补性对企业网络联盟关系构建的影响。借鉴LIN et al.[17]测量资源互补的方法,用两家企业专利技术类别数量的交集除以并集[12],通过专利技术类别反映企业间知识的互补情况。

④联盟企业网络位置(PS)

AHUJA et al.[20]认为,企业间网络位置差异度影响联盟的形成,因此控制联盟企业网络位置的影响。

2.3 研究模型

以2006年至2011年为研究区间,由于一个样本企业可能有多个合作伙伴,为了能够运用面板数据进行分析,本研究把每个合作关系作为一组,而不是把每个企业作为一组。在验证H1时,被解释变量网络位置跃迁是连续变化数值,使用Stata 11软件中‘xtreg’命令对被解释变量和自变量进行回归,在验证中取所有解释变量和控制变量滞后一期值,具体研究模型为

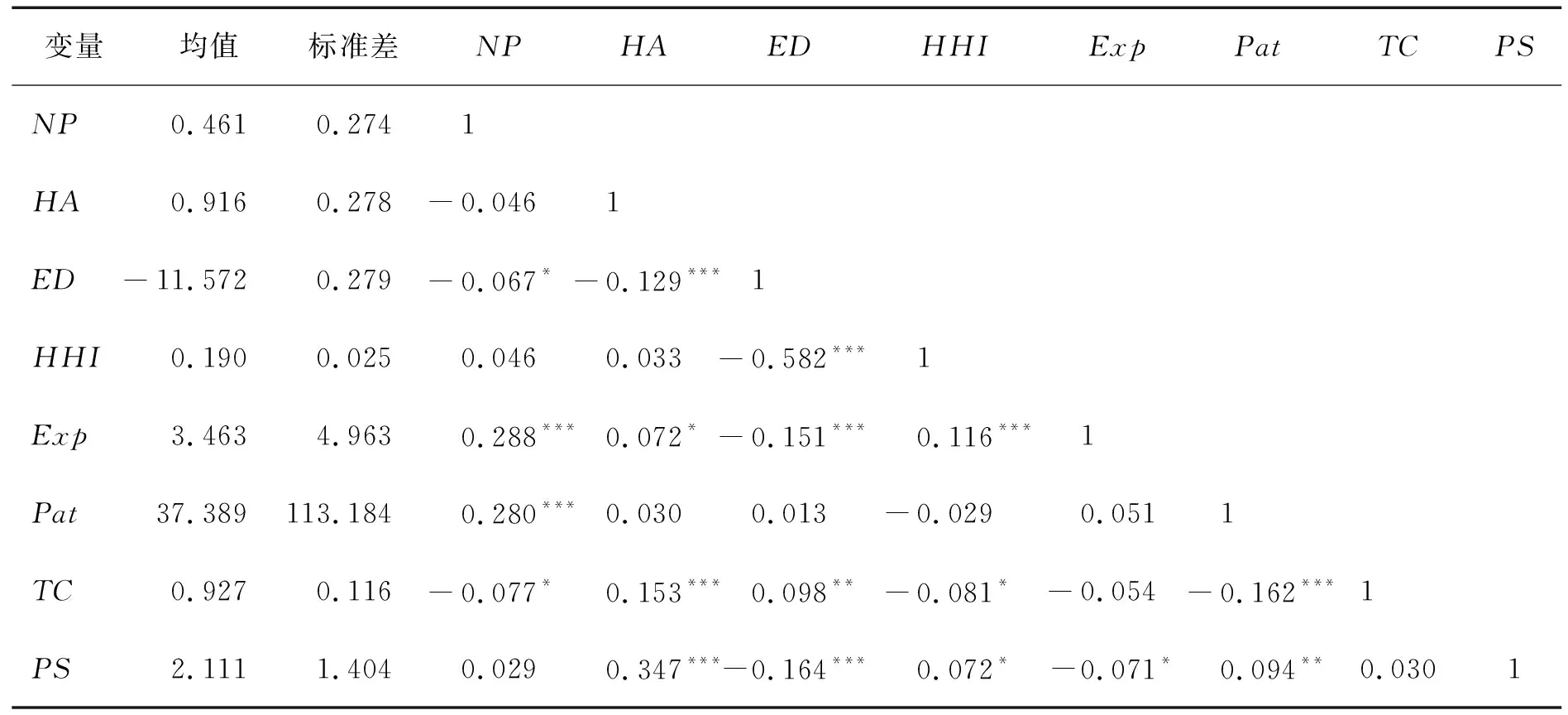

表1 均值、标准差和相关系数Table 1 Means, Standard Deviation and Correlation Coefficients

注:*为在10%水平上显著,**为在5%水平上显著,***为在1%水平上显著,下同。

NPi,t=Ui+HAi,t-1+HAi,t-1·EDi,t-1+HAi,t-1·HHIi,t-1+

Ci,t-1+ξi,t-1

(3)

其中,i为企业,Ui为常数项,Ci,t-1为(t-1)年的控制变量,ξi,t-1为随机扰动项。

3 实证分析

3.1 变量描述性统计分析

表1给出所有变量均值、标准差和相关系数。结果表明,网络异位置联盟与网络位置跃迁之间的相关性与理论预期相反且不显著;行业环境动态性与网络位置跃迁负相关,行业环境竞争性与网络位置跃迁正相关,也与理论预期不符,因此需要使用分层多元回归技术进一步考察变量之间的关系;本研究的控制变量基本都与企业网络位置跃迁显著相关,表明选择的控制变量确实会对企业网络位置跃迁产生影响。变量间回归系数绝对值都小于0.600;本研究进行多重共线性检验,发现方差膨胀因子系数小于3.000,不存在多重共线性问题。为了回归结果的稳健性,本研究将这些变量分别代入回归模型。

3.2 假设验证

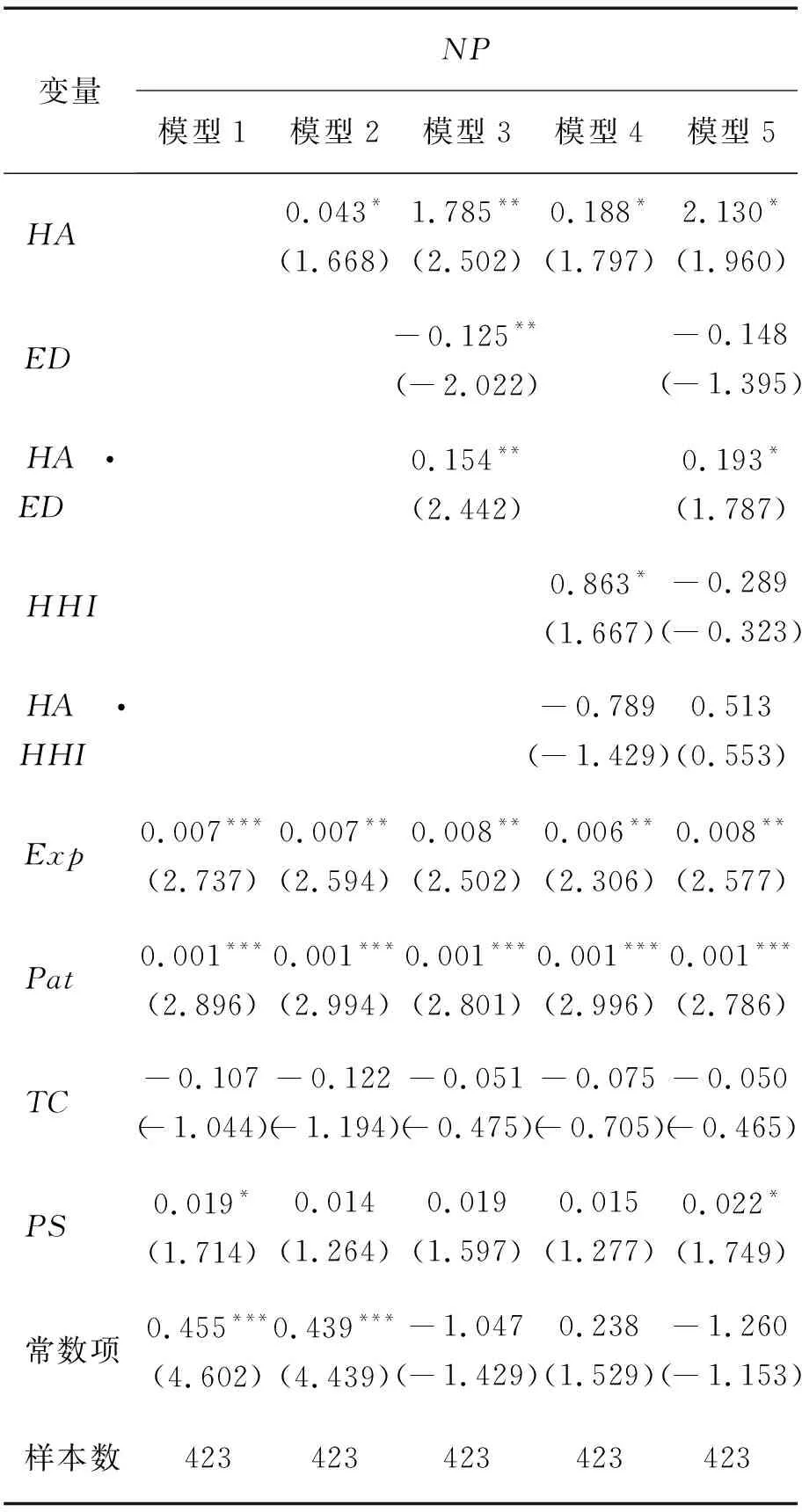

借助Stata 11.0软件进行研究假设的回归检验,表2给出相应回归结果。模型1为基础模型,检验控制变量对网络位置跃迁的影响,模型2检验网络异位置联盟对网络位置跃迁的影响,模型3检验行业环境动态性的调节作用,模型4检验行业环境竞争性的调节作用,模型5为全模型。

表2中,模型2在模型1基础上加入网络异位置联盟,回归结果表明,网络异位置联盟与网络位置跃迁之间在10%水平上显著正相关,β=0.043;在模型5中也得到同样的结论,β=2.130。网络同位置联盟和异位置联盟变量为0和1虚拟变量,网络异位置联盟与网络位置跃迁之间显著正相关,表明与网络同位置联盟相比,网络异位置联盟更容易促进企业网络位置跃迁,H1得到验证。

表2 固定效应回归分析结果Table 2 Results for Fixed Effect Regression Analysis

模型3在模型2基础上加入行业环境动态性以及网络异位置联盟与行业环境动态性的交互项,回归结果表明,网络异位置联盟与行业环境动态性的交互项对网络位置跃迁在5%水平上显著正相关,β=0.154;在模型5中该交互项与网络位置跃迁在10%水平上显著正相关,β=0.193。说明行业环境动态性在网络异位置联盟与网络位置跃迁关系中有正向调节作用,H2得到验证。

模型4在模型2基础上加入行业环境竞争性以及网络异位置联盟与行业环境竞争性的交互项,回归结果表明,网络异位置联盟与行业环境竞争性的交互项对网络位置跃迁的影响不显著,β=-0.789;在模型5中回归结果也不显著,β=0.513。表明行业环境竞争性在网络异位置联盟与网络位置跃迁关系中不存在调节作用,H3没有得到验证。为确保回归结果的稳健性,进行Hausman检验,检验结果显著,说明本研究使用固定效应是适宜的。

4 结论

本研究基于资源基础观和信任机制理论,以中国信息行业53家上市企业形成的研发合作网络为研究对象,深入探讨网络内企业不同联盟方式选择对其位置跃迁的影响,以及行业环境动态性和行业环境竞争性在不同联盟方式对企业位置跃迁中的调节作用。研究结果表明,①网络异位置联盟与网络位置跃迁之间呈显著正相关关系。网络同位置联盟和异位置联盟变量为0和1虚拟变量,在与网络位置跃迁变量回归时结果为正数,且显著,表明与网络同位置企业联盟相比,网络异位置联盟更容易促进企业网络位置跃迁。网络异位置联盟克服了同位置联盟的劣势,可以高效获取更多非冗余资源,扩大合作范围。因此,更能有效实现网络位置跃迁。②行业环境动态性正向调节网络异位置联盟对企业网络位置向上跃迁的正向影响。行业环境动态性会促进合作机会的增多以及扩大网络知识资源的搜索范围,有利于企业网络联盟关系的形成,进而促进异位置联盟方式下企业网络位置的跃迁。③行业环境竞争性对网络异位置联盟与企业网络位置跃迁之间的关系没有调节作用,原因可能在于行业竞争性对企业合作行为起着双面性影响。一方面,行业竞争性容易导致企业间信任的恶化,降低企业外部合作的开放性;另一方面,行业竞争进一步刺激企业资源获取需求,促进企业通过合作方式来缓解行业竞争带来的压力。由此,行业环境竞争性对企业网络位置跃迁起着矛盾性作用。

本研究的理论贡献有两个方面。①明晰了网络异位置联盟对企业网络位置跃迁的作用机理。企业网络位置跃迁不仅源于信任机制在网络联结关系构建上的优势[43]以及联结信号作用下企业声誉的提升[18],还会受知识合作网络中创新资源驱动的影响。本研究也再次回应和深化了POWELL et al.[44]的研究,同类相聚未必是网络节点的最好联结机制,企业网络联结时对创新偏好要强于网络位置偏好。创新合作网络中异质性资源驱动下的异位置联盟更有利于企业构建网络联结关系,进而可以有效促进企业网络位置跃迁。②深化了行业环境对企业网络位置演化作用机理的研究。本研究从网络异位置联盟视角深化了KOKA et al.[45]提出的联盟企业网络位置选择上的均衡观点,企业应考虑不同行业环境下网络联盟选择,有效设计和规划企业网络位置的跃迁。环境动态性不仅促进了异位置联盟方式下异质性知识搜索,其带来的发展机遇进一步提升不同位置企业知识合作意愿,促进了以知识共享为目的的网络联结。研究结果也从网络联盟行为视角进一步支持LIN et al.[17]的动态行业环境下异位置联盟对企业知识资源获取优势的观点。网络异位置联盟在动态环境作用下对其网络位置跃迁的促动更有利于企业创新绩效的实现。

对管理实践者而言,在利用网络资源时必须注意以下问题。①经理人应当克服异质性联盟的困难,充分梳理和发现网络内与本企业互补性的资源,设法通过资源互补性与网络中不同位置的企业建立联结关系。尽管同位置企业间更容易产生信任,但由此形成的网络联盟偏好容易导致企业联盟行为惰性,不利于企业构建更广泛的网络联结关系,最终影响企业网络资源的有效获取。为此,企业需打破原有行为惯性,鼓励异位置联盟试错行为,通过增强异质性资源吸引力促进网络异位置联盟的形成。②经理人尽量避免网络位置对企业网络联盟决策的干扰。虽然网络同位置企业由于相似的文化和价值观容易促进网络企业联结,但创新行业企业的竞争优势来源于对网络知识资源的快速识别和有效组合,网络联盟关系构建更需考虑合作企业的知识资源价值和实际技术能力。为了实现这一目的,企业应打造更具包容性企业文化,提升合作的开放性,以加强与异位置企业合作。③经理人在与不同网络位置企业建立联盟关系时,应充分考虑和识别外部不同的行业环境,善于利用动态性环境形成的有利于企业合作的时机,选择网络异位置联盟来有效实现企业创新。为此,企业组织设计上须增强外部环境监控职能,为网络异位置联盟的适时采用提供决策依据。

本研究存在一些不足。①本研究仅以信息行业知识合作网络为研究对象,从知识资源搜索和共享层面探讨异位置联盟对企业位置跃迁的影响,而不同行业、不同类型合作网络的影响机理可能不同,未来研究可以在不同的行业和合作网络中进一步挖掘网络异位置联盟对企业位置跃迁的其他作用机理。②本研究仅考虑了行业环境在网络异位置联盟对企业网络位置跃迁中产生的影响,实际上企业内部资源基础要素和联盟治理形式等因素可能都在某种程度上影响网络异位置联盟对企业网络位置跃迁的效果,未来研究可进一步论证这些因素的权变作用。

参考文献:

[1]钱锡红,徐万里,杨永福.企业网络位置、间接联系与创新绩效.中国工业经济,2010(2):78-88.

QIAN Xihong,XU Wanli,YANG Yongfu.Firm network position,indirect ties,and innovative performance.ChinaIndustrialEconomics,2010(2):78-88.(in Chinese)

[2]叶英平,卢艳秋.社会关系视角的网络权力与网络惯例形成.经济管理,2016,38(7):167-176.

YE Yingping,LU Yanqiu.The influence of network power on the formation of network routine:from the perspective of social relation.BusinessManagementJournal,2016,38(7):167-176.(in Chinese)

[3]林明,熊庆云,任浩.创新网络内企业间关系能力的形成路径:一个内外来源的整合观.科技管理研究,2015,35(1):12-18.

LIN Ming,XIONG Qingyun,REN Hao.Formation of relational capability under the background of innovation network:an integrative view of internal and external sources.ScienceandTechnologyManagementResearch,2015,35(1):12-18.(in Chinese)

[4]彭伟,符正平.联盟网络、资源整合与高科技新创企业绩效关系研究.管理科学,2015,28(3):26-37.

PENG Wei,FU Zhengping.Study on the relationships among alliance network,resource combination and new technology venture performance.JournalofManagementScience,2015,28(3):26-37.(in Chinese)

[5]刘雪锋,徐芳宁,揭上锋.网络嵌入性与知识获取及企业创新能力关系研究.经济管理,2015,37(3):150-159.

LIU Xuefeng,XU Fangning,JIE Shangfeng.Network embeddedness,knowledge acquisition and firms′ innovation capabilities.BusinessManagementJournal,2015,37(3):150-159.(in Chinese)

[6]LIU N,GUAN J.Dynamic evolution of collaborative networks:evidence from nano-energy research in China.Scientometrics,2015,102(3):1895-1919.

[7]张宝建,孙国强,裴梦丹,等.网络能力、网络结构与创业绩效:基于中国孵化产业的实证研究.南开管理评论,2015,18(2):39-50.

ZHANG Baojian,SUN Guoqiang,PEI Mengdan,et al.Network competence,network structure and entrepreneurial performance:study based on empirical analysis of China incubation industry.NankaiBusinessReview,2015,18(2):39-50.(in Chinese)

[8]徐建中,徐莹莹.企业协同能力、网络位置与技术创新绩效:基于环渤海地区制造业企业的实证分析.管理评论,2015,27(1):114-125.

XU Jianzhong,XU Yingying.Enterprise′s collaborative competence,network location and technology innovation performance:empirical analysis of manufacturing enterprises in the Bohai coastal region.ManagementReview,2015,27(1):114-125.(in Chinese)

[9]张华,张向前.个体是如何占据结构洞位置的:嵌入在网络结构和内容中的约束与激励.管理评论,2014,26(5):89-98.

ZHANG Hua,ZHANG Xiangqian.How actors hold the structural hole position:the constraints and incentives embedded in network structure and network content.ManagementReview,2014,26(5):89-98.(in Chinese)

[10] 刘冰,符正平,邱兵.冗余资源、企业网络位置与多元化战略.管理学报,2011,8(12):1792-1801.

LIU Bing,FU Zhengping,QIU Bing.Organizational slack,network position and diversification strategy.ChineseJournalofManagement,2011,8(12):1792-1801.(in Chinese)

[11] TSAI W.Social capital,strategic relatedness and the formation of intraorganizational linkages.StrategicManagementJournal,2000,21(9):925-939.

[12] 陈祖胜,任浩,林明.知识互补性对研发网络内异位势企业间联盟的影响:基于知识基础结构的调节效应.预测,2015,34(2):28-33,21.

CHEN Zusheng,REN Hao,LIN Ming.The impact of knowledge complementary on alliance choice of firm within the network:an analysis based on the moderation of knowledge structure.Forecasting,2015,34(2):28-33,21.(in Chinese)

[13] 林明,任浩.技术合作网络与个体行动者探索式创新行为的内在联系机理:以宁波江北仪器仪表集群技术合作网络为例.预测,2013,32(1):31-36.

LIN Ming,REN Hao.The relationship between technological cooperative network and actor′s behavior of explorative innovation:a case of Ningbo instrument industry cluster.Forecasting,2013,32(1):31-36.(in Chinese)

[14] GRANADOS F J,KNOKE D.Organizational status growth and structure:an alliance network analysis.SocialNetworks,2013,35(1):62-74.

[15] 赵炎,郑向杰.网络嵌入性与地域根植性对联盟企业创新绩效的影响:对中国高科技上市公司的实证分析.科研管理,2013,34(11):9-17.

ZHAO Yan,ZHENG Xiangjie.Impact of network embeddedness and geographic embeddedness on the innovation performance of the alliance enterprises:an empirical research on the high-tech listed companies in China.ScienceResearchManagement,2013,34(11):9-17.(in Chinese)

[16] ZAHEER A,GÖZÜBÜYÜK R,MILANOV H.It′s the connections:the network perspective in interorganizational research.AcademyofManagementPerspectives,2010,24(1):62-77.

[17] LIN Z J,YANG H,ARYA B.Alliance partners and firm performance:resource complementarity and status association.StrategicManagementJournal,2009,30(9):921-940.

[18] MILANOV H,SHEPHERD D A.The importance of the first relationship:the ongoing influence of initial network on future status.StrategicManagementJournal,2013,34(6):727-750.

[19] KRISHNAN R,KOZHIKODE R K.Status and corporate illegality:illegal loan recovery practices of commercial banks in India.AcademyofManagementJournal,2015,58(5):1287-1312.

[20] AHUJA G,POLIDORO F,Jr,MITCHELL W.Structural homophily or social asymmetry?The formation of alliances by poorly embedded firms.StrategicManagementJournal,2009,30(9):941-958.

[21] MEIER M.Knowledge management in strategic alliances:a review of empirical evidence.InternationalJournalofManagementReviews,2011,13(1):1-23.

[22] 潘秋玥,魏江,黄学.研发网络节点关系嵌入二元拓展,资源整合与创新能力提升:鸿雁电器1981-2013年纵向案例研究.管理工程学报,2016,30(1):19-25.

PAN Qiuyue,WEI Jiang,HUANG Xue.The ambidexterity of R&D network relational embeddedness and firm innovation capability:a longitudinal case study.JournalofIndustrialEngineeringandEngineeringManagement,2016,30(1):19-25.(in Chinese)

[23] SHARFMAN M P,DEAN J W,Jr.Conceptualizing and measuring the organizational environment:a multidimensional approach.JournalofManagement,1991,17(4):681-700.

[24] D′AVENI R A.Waking up to the new era of hypercompetition.TheWashingtonQuarterly,1998,21(1):183-195.

[25] CATTANI G,PORAC J F,THOMAS H.Categories and competition.StrategicManagementJournal,2017,38(1):64-92.

[26] 贺小刚,邓浩,吴诗雨,等.赶超压力与公司的败德行为:来自中国上市公司的数据分析.管理世界,2015(9):104-124.

HE Xiaogang,DENG Hao,WU Shiyu,et al.The pressure under catching-up and the corporate misconducts:a data analysis made from China′s listed companies.ManagementWorld,2015(9):104-124.(in Chinese)

[27] SCHILKE O.On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage:the nonlinear moderating effect of environmental dynamism.StrategicManagementJournal,2014,35(2):179-203.

[28] DRECHSLER W,NATTER M.Understanding a firm′s openness decisions in innovation.JournalofBusinessResearch,2012,65(3):438-445.

[29] 王启亮,虞红霞.协同创新中组织声誉与组织间知识分享:环境动态性的调节作用研究.科学学研究,2016,34(3):425-432.

WANG Qiliang,YU Hongxia.The moderating effect of environmental turbulence on the relationship between organizational reputation and knowledge sharing in collaborative innovation.StudiesinScienceofScience,2016,34(3):425-432.(in Chinese)

[30] GOETZ C F,SHAPIRO A H.Strategic alliance as a response to the threat of entry:evidence from airline codesharing.InternationalJournalofIndustrialOrganization,2012,30(6):735-747.

[31] MCPHERSON M,SMITH-LOVIN L,COOK J M.Birds of a feather:homophily in social networks.AnnualReviewofSociology,2001,27:415-444.

[32] GULATI R,GARGIULO M.Where do interorganizational networks come from?.AmericanJournalofSociology,1999,104(5):1439-1493.

[33] 周中胜,罗正英,段姝.网络嵌入、信息共享与中小企业信贷融资.中国软科学,2015(5):119-128.

ZHOU Zhongsheng,LUO Zhengying,DUAN Shu.Network embeddedness,information sharing and SME credit financing.ChinaSoftScience,2015(5):119-128.(in Chinese)

[34] GNYAWALI D R,MADHAVAN R.Cooperative networks and competitive dynamics:a structural embeddedness perspective.AcademyofManagementReview,2001,26(3):431-445.

[35] STILL M C,STRANG D.Who does an elite organization emulate?.AdministrativeScienceQuarterly,2009,54(1):58-89.

[36] 杨震宁,吴剑峰,乔璐.企业研发伙伴的多样性、政治嵌入与技术创新绩效的关系研究.经济管理,2016,38(1):51-61.

YANG Zhenning,WU Jianfeng,QIAO Lu.A study on the relationship among diversity of corporate R&D partners,political embeddedness,and technological innovation performance.BusinessManagementJournal,2016,38(1):51-61.(in Chinese)

[37] 彭伟,符正平.高新技术企业联盟导向、创业导向与企业绩效关系的实证研究.管理学报,2012,9(10):1441-1448.

PENG Wei,FU Zhengping.Relationship among alliance orientation,entrepreneurial orientation and firm performance:an empirical test based on high-tech enterprises in China.ChineseJournalofManagement,2012,9(10):1441-1448.(in Chinese)

[38] BIEDENBACH T,SÖDERHOLM A.The challenge of organizing change in hypercompetitive industries:a literature review.JournalofChangeManagement,2008,8(2):123-145.

[39] BAUCUS M S.Pressure,opportunity and predisposition:a multivariate model of corporate illegality.JournalofManagement,1994,20(4):699-721.

[40] LUMPKIN G T,DESS G G.Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance:the moderating role of environment and industry life cycle.JournalofBusinessVenturing,2001,16(5):429-451.

[41] YANG H,LIN Z J,PENG M W.Behind acquisitions of alliance partners:exploratory learning and network embeddedness.AcademyofManagementJournal,2011,54(5):1069-1080.

[42] HAUSHALTER D,KLASA S,MAXWELL W F.The influence of product market dynamics on a firm′s cash holdings and hedging behavior.JournalofFinancialEconomics,2007,84(3):797-825.

[43] SHIPILOV A V,ROWLEY T J,AHARONSON B S.When do networks matter?A study of tie formation and decay.AdvancesinStrategicManagement,2006,23:481-519.

[44] POWELL W W,WHITE D R,KOPUT K W,et al.Network dynamics and field evolution:the growth of interorganizational collaboration in the life sciences.AmericanJournalofSociology,2005,110(4):1132-1205.

[45] KOKA B R,PRESCOTT J E.Designing alliance networks:the influence of network position,environmental change,and strategy on firm performance.StrategicManagementJournal,2008,29(6):639-661.