生物质燃气焦油的撞击离心分离技术

蔡洪涛

武汉工程大学机电工程学院,湖北 武汉 430205

目前将生物质气化和碳化以得到燃气是生物质能源利用的主要途径之一,但是燃气中的焦油严重影响了燃气的应用[1-4],将焦油除去干净十分必要而且迫切。根据焦油除去原理,除焦油的方法可分为物理方法和化学方法。化学方法就是使得焦油进一步分解,这种方法需要催化剂或其他热源[5-10],工艺较复杂,难于取得经济上的平衡。物理方法有湿法和干法两种。湿法就是水洗脱焦,其主要缺点是含焦油废水处理困难;干法有旋风分离法和过滤法两种[11-12],利用活性炭等吸附强的材料吸收气体中的焦油,其主要缺点是过滤芯要定期更换,过滤芯也要进行无污染处理。

离心分离是一种常见的分离方法[13-14];而撞击技术多用于撞击流反应器上[15]。本文首次将二者有机结合,提出一种新型的焦油分离器结构。

1 焦油分离器的结构

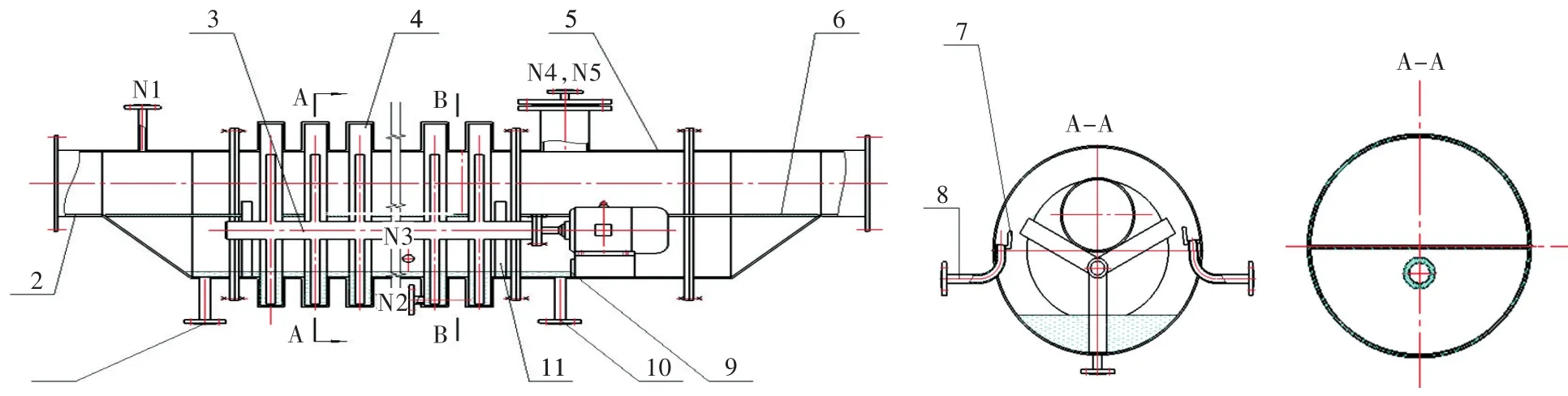

焦油分离器由连接圆筒、脱焦圆筒、安装圆筒及转子系统等四个部分组成,其结构如图1所示。连接圆筒2有两个,分别连接燃气管道的两头,将整个装置串联于燃气管道。该圆筒两端直径不相等,且不同心。脱焦圆筒带有U形膨胀节。转子系统包括电机、转轴及其上的一组叶轮,安装于脱焦圆筒和安装圆筒中,叶轮对应于U形膨胀节,转轴与脱焦圆筒并不同轴。在连接圆筒上分别设置了冷却水进口与出口。在连接圆筒、脱焦圆筒和安装圆筒内部设置了一组水平封板,将所有圆筒构成的通道分为上下两部分,下部为冷却水通道,上部为燃气通道。在膨胀节的凸起圆环部分设置有对称布置的两个集油环,集油环上有接管,将焦油排除;同时集油环起到阻拦叶轮旋转溅起的水花的作用。

图1 焦油分离器结构Fig.1 Structure of tar separator

该装置的脱焦原理是:燃气经过旋风分离器后进入本装置时,燃气温度应该略大于200℃。燃气进入水平封板上表面的燃气通道,不断与叶轮碰撞且被冷却,气体中的焦油降到200℃以下变成微小液珠并被叶轮截获[8],在离心力作用下甩到膨胀节凸起部分,并在重力作用下流进膨胀节中的集油槽,经接管排出脱焦筒。冷却水与叶轮换热升温后进入循环水池自然冷却。

2 数值模拟实验

2.1 模拟假设与条件

本文并不考虑传热方面的问题,因此假设进入分离器的燃气中焦油能被冷却到凝固点以下,以微小液滴分布在燃气中,叶轮的厚度、面积足够小且表面光滑,其旋转运动对燃气的层流不产生影响。液滴仅跟随燃气向前流动,二者轴向速度相等,不考虑液滴垂直方向的运动。当液滴碰到叶轮的瞬间被甩离燃气流,落到膨胀节槽里。

模拟目的是为了探讨以一定速度进入分布器的燃气中液滴被捕获分离的效率,以及效率与叶轮个数、叶轮旋转速度、叶轮宽度之间的关系。

2.2 模拟方法

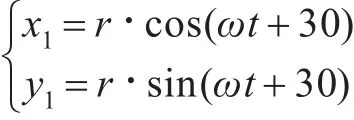

以叶轮轴心为坐标原点建立直角坐标系,如图2所示。用随机数生成器生成分离器横截面内500个点的坐标值,以表示焦油液滴的初始位置。叶轮形状为矩形,长420 mm,宽40 mm,一级叶轮由三片组成。设叶轮角速度为ω(rad/s),时间为t(s),r为点到坐标原点的距离,则叶轮中心线方程为

叶轮边缘直线L1和L2的方程分别为

同理,不难得到另外两个叶轮的方程。当液滴的坐标落在叶轮矩形范围内时,该液滴被分离,并被甩进膨胀节槽里。

图2 叶片模型图Fig.2 Diagram of paddle

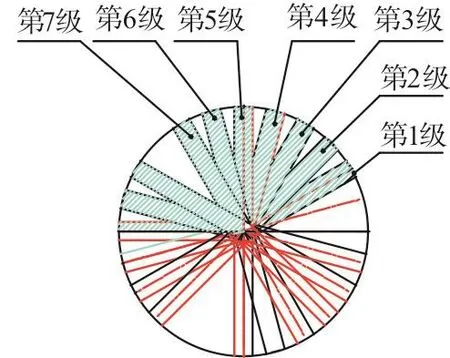

改变叶轮叶片与X轴的夹角,得到多级叶轮边缘直线的方程。设第一级叶轮的分布如图2所示,后面的叶轮则相对前一级叶轮逆时针旋转15°,一共7级。前后相邻两级叶轮间距为l,燃气速度u,则燃气截面通过叶轮的间隔时间t:

取t分别为 0、0.5 s、1.0 s、1.5 s、2.0 s、2.5 s、3.0 s,则分别代表第一级到第七级叶轮,即叶轮间距为0.5u。

2.3 模拟结果及分析

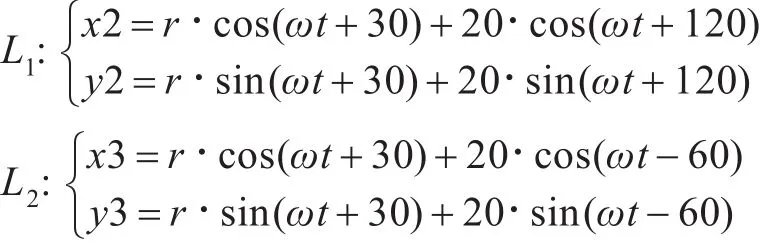

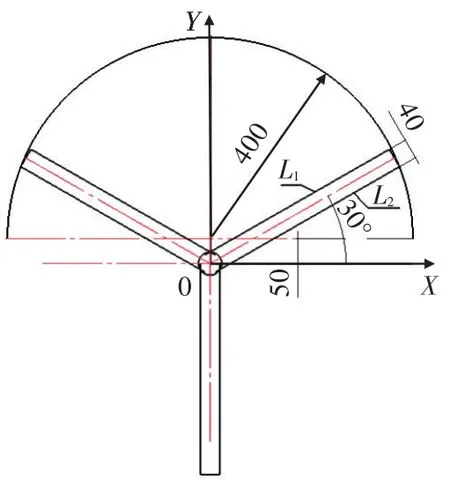

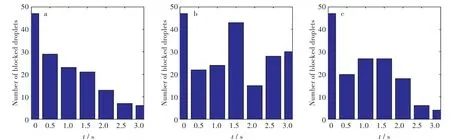

在叶片宽度为40 mm时,液滴被各级叶轮分离情况如图3所示。可见,增加叶轮级数能有效提高分离效率(分离效率等于被分离液滴数占总液滴数500的比例)。理论上讲,叶轮级数足够多时,分离效率可以达到100%。图4为零时刻时,7级叶轮在叶轮轴向的投影,叶轮面积(图4中阴影部分)占燃气通道面积比例为66%,增加叶轮级数直至该比例为100%,则理论分离效率达到100%。实际上液滴在燃气中的分布是随机的,则一定有液滴能侥幸通过有限级数的叶轮,分离效率达不到100%。

图3 叶片宽度为40 mm时各级叶轮分离液滴数:(a)ω=0.5 rad/s;(b)ω=1.0 rad/s;(c)ω=2.0 rad/sFig.3 Droplets separated by paddles with a width of 40 mm at seven stages:(a)ω=0.5 rad/s;(b)ω=1.0 rad/s;(c)ω=2.0 rad/s

图4 各级叶轮轴向投影面积与燃气通道截面Fig.4 Axial projection area of paddles at seven stages and gas channel cross section

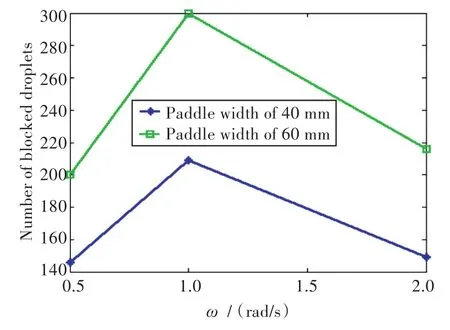

图5显示的是叶片宽度为60 mm时模拟结果。显然,增加叶轮宽度,也能显著提高分离效率。但是过宽的叶轮宽度会增加燃气流动阻力,增大燃气流过分离器的阻力,增加系统动力消耗。

图6显示了不同旋转速度时的分离效率,分离效率在旋转速度为1 rad/s,叶片宽度为60 mm时高达60%。对单截面模拟而言,提高叶轮旋转速度不能提高分离效率。但是当燃气连续通过分离器时,提高旋转速度相当于增加了叶轮级数,因而也能显著提高分离效率。

图5 叶片宽度为60 mm时各级叶轮分离液滴数:(a)ω=0.5 rad/s;(b)ω=1.0 rad/s;(c)ω=2.0 rad/sFig.5 Droplets separated by paddles with a width of 60 mm at seven stages:(a)ω=0.5 rad/s;(b)ω=1.0 rad/s;(c)ω=2.0 rad/s

图6 不同旋转速度不同叶片宽度的分离效果Fig.6 Separation effects of different paddles widths at different rotational speeds

3 结 语

提出了一种新型的气液两相分离方法——撞击离心分离法,并进行了初步的模拟实验。结果表明,在本文条件下分离效率高达60%;增加叶轮宽度、叶轮级数能显著提高分离效率,提高叶轮旋转速度也能提高分离效率,为后续考虑焦油相变及液滴实际运行轨迹的模拟打下基础。

[1]边轶,刘石彩,简相坤.生物质热解焦油的性质与化学利用研究现状[J]. 生物质化学工程,2011,45(2):51-55.

[2]龚媛媛,石金明,林敏,等.生物质焦油的特性及其净化研究现状[J].能源研究与管理,2013(4):19-23.

[3]鲍振博,靳登超,刘玉乐,等.生物质气化中焦油的产生及其危害性[J].安徽农业科学,2011,39(4):2243-2244.

[4]许峰.生物质炭气化炉炉壁结焦问题的分析与处理[D].济南:山东大学,2016.

[5]王索兰,张全国,李继红.生物质焦油及其馏分的成分分析能[J]. 太阳能学报,2006,27(7):647-651.

[6]吴文广.生物质焦油均相转化及其在焦炭中异相脱除的实验研究[D].上海:上海交通大学,2012.

[7]吴悠,赵立欣,孟海波,等.生物质热解焦油脱除方法研究进展[J]. 化工环保,2016,36(1):17-21.

[8]袁惠新,王宁,付双成,等.生物质焦油的特性及其去除方法的研究现状「J].过滤与分离,2011,21(3):45-48.

[9]DIBLASI C. Modeling intra-and extra-particle processes of wood fast pyrolysis[J].AIChE Journal,2002,48(10):2386-2397.

[10]NESTLER F,BURHENNE L,AMTENBRINK M J,et al.Catalytic decomposition of biomass tars:the impact of wood char surface characteristics on the catalytic performance for naphthalene removal[J].Fuel Processing Technology,2016,145:31-41.

[11]孙云娟,蒋剑春.生物质气化过程中焦油的去除方法综述[J].生物质化学工程,2006,40(2):31-35.

[12]李乐豪,闻光东,杨启炜,等.生物质焦油处理方法研究进展[J]. 化工进展,2017,36(7):2407-2413.

[13]裴根,周明胜,姜东君.以氟利昂-11为介质离心分离 碳 和 氯同 位 素[J]. 同 位 素 ,2017,30(2):125-130.

[14]刘珍珍,刘勇,刘牡丹,等.负载担妮有机相中悬浮物的离心分离研究[J].有色金属(冶炼部分),2018(1):48-50.

[15]周玉新,魏新宇,刘朝霞,等.撞击流反应器法纳米白炭黑的制备[J].武汉工程大学学报,2015,37(7):1-4.