全面构建大学生心理危机预防与干预体系

何泽民,何勇强,吕放光,宋传颖,李艳月

(1.邵阳学院 医院,湖南 邵阳,422000;2.邵阳市中医医院,湖南 邵阳,422000;3.邵阳学院 心理健康教育中心,湖南 邵阳,422000)

大学生心理危机是大学生心理能力不足以面对各种压力或困境时,而产生可能对自身、他人或社会造成严重危害的短暂紧急性心理失衡状态[1]。随着我国经济的持续高速发展,社会的不断进步,以及高等教育的逐渐普及,从过去的精英教育向大众教育转变,大学生面对理想与现实的矛盾,很容易产生心理问题或心理危机,这严重影响他们的学习和生活,不利于健康成长和成才,甚至危及生命安全,损害家庭的幸福、高校的和谐与声誉,制约高校培养合格人才。因此,正视大学生目前心理健康实际现状,如何采取有效的方法来预防或消除心理危机,维护和促进大学生的心理健康,给他们营造安全和谐、心情愉悦的学习和成长环境,已成为高校重要而迫切的课题。

1 大学生心理健康教育的现状分析

大学生心理健康教育教学实践和相关文献研究表明,目前,大学生心理健康教育教学在各高校重视程度不一,开展也不平衡,有些比较重视,把心理健康教育纳入人才培养计划,有专门的教师、教材、教学大纲、考试大纲,基本与其他课同等对待;有些高校没有纳入人才培养计划,只是相关部门为学生主办心理知识讲座。教学内容不统一,心理学专业理论教学多,而心理学实践教学比较薄弱,甚至缺乏,所以解决学生心理问题的针对性不强,实际效果不够理想。各高校虽然都开展了大学生心理危机预防和干预,但预防和干预体系不够完善,连续可操作性不强,效果有限,心理健康教育和心理危机的预防和干预的保障不力,专业心理教学师资力量不足,心理教师队伍不够健全,相应专项经费不足,相关工作制度不够完善等。

当代大学生心理健康水平大体存在三个等级[2]:一是正常心理,表现为心情平和或愉快,能适应环境和学习要求,人际关系融洽,能够正确认识和对待自我,并接纳他人;能较好地完成与同龄人智力和情感水平相适应的活动,能自我调节和控制情绪,绝大多数的大学生具有正常心理。二是轻度失调心理,或称有心理问题,表现出不完全具有同龄人所应有的平和或愉快的心情,与他人相处有一定困难,生活自理能力稍差,经主动调节或亲人、专业人员的帮助可恢复正常,少数大学生具有心理问题。第三是病态心理,亦即心理危机,表现为严重适应失调,产生抑郁、焦虑、强迫、恐怖甚至自杀等情绪,很难能维持正常的生活、学习以及工作,若干预或治疗不力就可能恶化成为精神疾病,极少数大学生处于心理危机状态。

针对目前大学生这种多层次的心理状态,文中认为培养他们的健康心理、预防和干预心理危机时,一定要把不同心理状态的大学生全部纳入到体系内。同时也不宜搞一刀切的统一模式,而应针对不同心理状态的学生采取不同的预防或干预方法,以期取得最大效果。全面构建和实施大学生心理危机预防与干预体系:一是完整的心理健康教育、心理辅导和危机干预体系;二是健全的组织管理和服务机构;三是必要的人力、制度和经费等保障。

2 大学生心理危机预防体系的构建

2.1 完善大学生心理健康教育的内容体系

在全面掌握大学生心理状态的前提下,然后有针对性地全面开展大学生的心理健康教育教学,主要做好心理健康通识教育、生命观教育、积极心理学教育、死亡观教育、心理求助教育等。形成较为丰富的理论体系。

2.1.1 心理健康通识教育

心理健康教育工作要贯彻落实培养全面发展的合格人才教育理念,在现代人才素质结构中,心理健康是最基本的要求。大学生心理健康教育主要是使大学生增强自我心理保健意识和心理危机预防意识,掌握并学会应用心理健康知识,培养自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力,切实提高心理素质,促进大学生全面发展。首先是掌握心理健康知识,了解心理学的有关理论和基本概念,明确心理健康的标准及意义,熟悉自身的心理发展特征及异常表现,掌握自我调适的基本知识;其次,主动探索心理调适与发展技能,如学习发展、环境适应、压力管理、人际沟通、自我管理等技能;提高自我认知能力,树立心理健康发展的自主意识,明白自身的心理特点和性格特征,能够比较客观地评价自己,正确认识和接纳自己,遇到心理问题或困惑时能够自我调适或寻求帮助,积极探索个人与环境、社会和谐友好的生活状态,培养积极进取精神。

2.1.2 生命观教育

要让大学生们了解生命观教育的内容与特点,正确引导他们对生命的价值进行多方面的深入思考,探索生命的真谛,进而牢固树立尊重生命、珍惜生命和敬畏生命的观念,拒绝伤害生命,决不轻意放弃生命,形成正确的生命观。深刻领悟到生命的存在是美好的,它是一切目标、价值和任务的载体,对个人而言,若放弃生命则失去一切,并会给亲人带来无尽的悲痛,给学校和国家带来严重的损失。因此,还要培养他们主动承担生命的理性自觉性,充分发挥生命的潜能,全面实现个体的生命意义与价值,追求人生的远大理想,让美丽的生命之花结出灿烂辉煌之果。

2.1.3 积极心理学教育

积极心理学教育主要强调通过个体的正能量来对抗消极因素,帮助大学生培养健全的人格和优良的品德,养成良好的学习习惯。这对于不同心理素质的大学生就有不同的心理效果和企盼:主要表现在获得心理健康教育的预防功能,避免发生心理问题;对少数有心理问题或障碍的学生提供科学有效的心理咨询辅导,帮助他们消除心理困扰,回到正常的大学生活中来。对极少数心理问题严重的学生,主要是通过积极心理学健康教育实现“治疗”功能,让他们从心理困境中解放出来,迈进心理健康的阳光大道。对具有特别天赋的学生进行积极的引导,帮助其开发自身的智力潜能,成就有特色的人才。总之,让大学生形成这样的人生感悟状态:对过去满意,不留遗憾和后悔;对现实生活感到幸福,没有埋怨和牢骚;对未来充满信心和希望[3]。

2.1.4 死亡观教育

死亡观教育的出发点和归宿点在于生存,从死亡中感受到生命的珍贵,要引导大学生们正确认识死亡,并在生命的过程中充分发挥自己的全部力量,服务国家与人民,实现生命的最大价值。使大学生认识到生命的尊严和珍贵,正确理解死亡,就能认识到生命的可贵和生命的有限性,从而积极地、科学地筹划自己有限的人生[4]。只有正确地认识和思考死亡,他们才能更加珍惜现在的生活,理性地面对现实和未来,有计划地安排自己的生命旅程,努力立足于当下,着眼于长远。自觉培养预防和干预心理危机的能力,健康快乐地学习和工作,拒绝自杀。

2.1.5 心理求助教育

大学生心理危机干预,培养心理求助意识很重要。只有在心理困扰或危机自我解决不了的情况下,当事人才可能产生向他人求助的动机。培养大学生的求助意识就是将高校心理危机干预机制的启动程序前移,使学生能自觉地、主动地寻求他人帮助,而不回避或拒绝他人的帮助。要以心理健康知识的宣传普及教育为基础,通过校园网络、校报、电台、电视台、微信群等多种途径,不断提高学生的心理健康意识和自我感知能力,不断培养和强化大学生的心理求助意识,提高他们应对心理危机的能力和对专业心理咨询机构的信任程度[5],消除把心理问题当成个人隐私保密的想法,做到对心理问题或危机能及早发现、及时预防和有效干预。

通过这一系列心理教育,培养他们健康的心理素质,克服消极心理。养成积极进取的心态,树立正确的人生观和价值观,尊重、理解和珍爱生命,增强抗挫折的能力,学会主动求助。

2.2 健全大学生心理危机预防机制

2.2.1 建立动态心理健康档案

对入学新生开展心理普查,主要了解学业压力、人际关系、发展规划、个人情感、家庭情况、经济开支和突发意外事件等几个方面是否构成心理危机的应激原因,筛选出有心理问题或心理危机的学生,建立大学生心理健康档案。通过学校、家庭以及社会共同组成的心理危机心理监测系统,全面收集心理危机学生的信息,补充学生心理档案信息;通过谈心、谈话等多种形式的心理辅导服务来完善学生心理健康档案。每一学期开展心理普查一次,及时更新补充相关内容。对已达到心理危机预警对象,根据心理问题的严重程度进行明确诊断,应予特别干预和关心。并随时更新大学生心理档案,如实记录和反映该学生心理变化过程,以便于追踪了解心理干预后的心理动态,比较全面、准确地掌握学生心理健康情况,特别对有心理问题的学生情况,建立纸质版和电子版的双重心理档案。

2.2.2 确定心理危机的类型和诊断标准

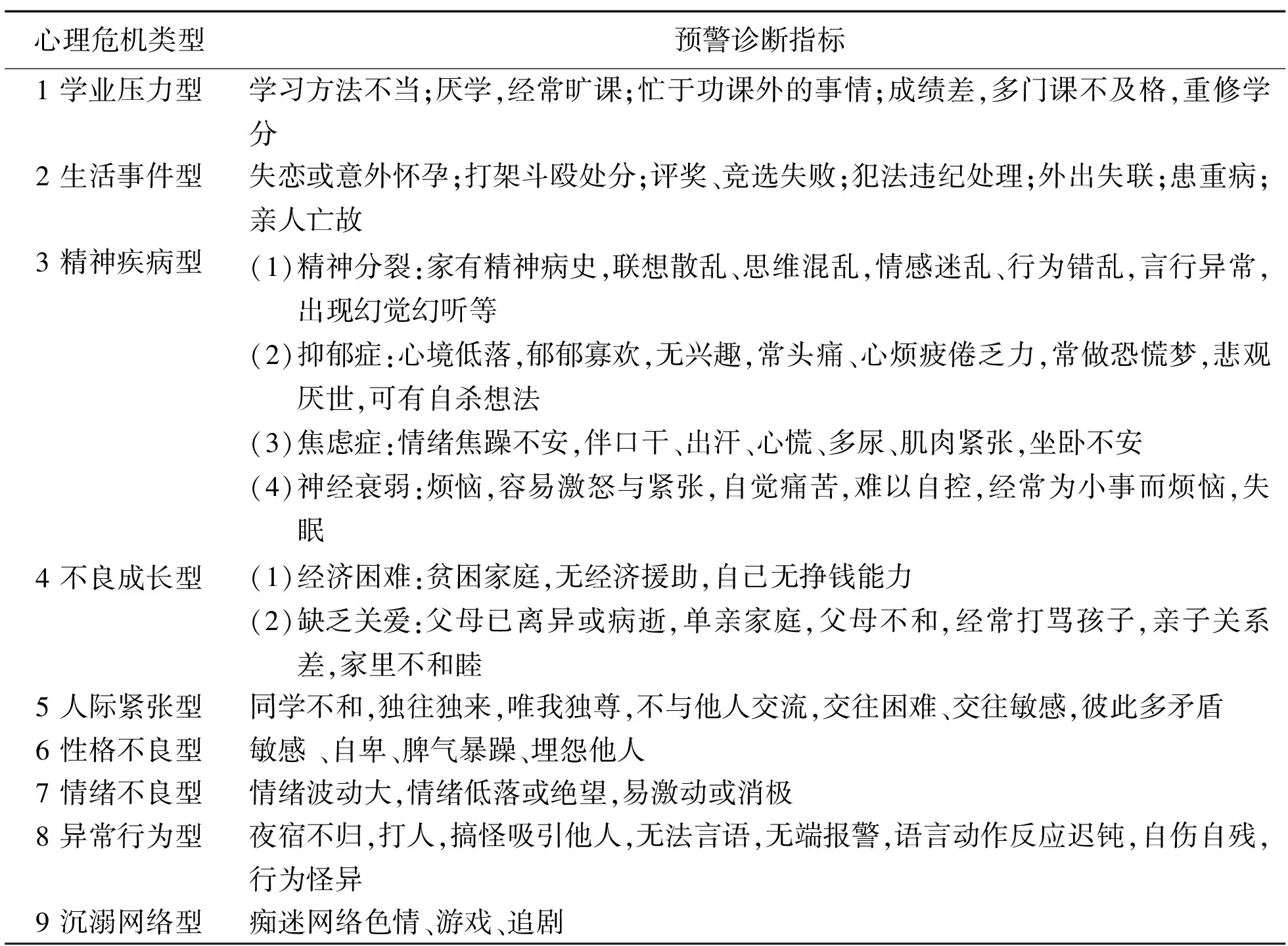

心理危机的预警和干预首先要建立心理危机诊断或识别的客观指标,根据客观指标来对大学生是否存在心理危机做出诊断,并确定其类型,主要采用以应激源和应激反应的主要表现来确定心理危机与类型,通常有学业压力型心理危机等9个类型,具体见表1。

表1 大学生心理危机类型和预警诊断指标

Table 1 Psychological crisis types and early warning diagnostic indexes of college students

心理危机类型 预警诊断指标1 学业压力型学习方法不当;厌学,经常旷课;忙于功课外的事情;成绩差,多门课不及格,重修学分2 生活事件型失恋或意外怀孕;打架斗殴处分;评奖、竞选失败;犯法违纪处理;外出失联;患重病;亲人亡故3 精神疾病型(1)精神分裂:家有精神病史,联想散乱、思维混乱,情感迷乱、行为错乱,言行异常,出现幻觉幻听等(2)抑郁症:心境低落,郁郁寡欢,无兴趣,常头痛、心烦疲倦乏力,常做恐慌梦,悲观厌世,可有自杀想法(3)焦虑症:情绪焦躁不安,伴口干、出汗、心慌、多尿、肌肉紧张,坐卧不安(4)神经衰弱:烦恼,容易激怒与紧张,自觉痛苦,难以自控,经常为小事而烦恼,失眠4 不良成长型(1)经济困难:贫困家庭,无经济援助,自己无挣钱能力(2)缺乏关爱:父母已离异或病逝,单亲家庭,父母不和,经常打骂孩子,亲子关系差,家里不和睦5 人际紧张型同学不和,独往独来,唯我独尊,不与他人交流,交往困难、交往敏感,彼此多矛盾6 性格不良型敏感 、自卑、脾气暴躁、埋怨他人7 情绪不良型情绪波动大,情绪低落或绝望,易激动或消极8 异常行为型夜宿不归,打人,搞怪吸引他人,无法言语,无端报警,语言动作反应迟钝,自伤自残,行为怪异9 沉溺网络型痴迷网络色情、游戏、追剧

通过了解学生心理状态、语言和行为的异常、躯体症状、引起学生心理危机的原因,综合分析归纳心理预警指标。根据大学生预警诊断指标甄别或诊断心理危机类型,确定属于哪种类型的心理危机。例如学生若有心情低沉,闷闷不乐,或郁郁寡欢,对任何事情无兴趣,常头痛心烦,疲倦乏力,常做恐慌梦,悲观厌世,甚至有自杀想法,可分析归纳为精神疾病类型心理危机,诊断为抑郁症。

2.3 建立动态干预机制

2.3.1 开放畅通预警信息渠道

高校心理干预小组担负大学生心理危机预警、干预工作,采取全方位、多种途径收集和掌握大学生心理危机的信息。一是通过心理普查;二是学生主动求助;三是通过心理辅导;四是班主任、辅导员和授课老师的反映;五是同寝室、同班同学的报告;六是学生家长、亲朋好友等提供的信息;七是通过微信、微博和QQ等网络媒体了解信息。建立“宿舍-班级-院系-学校”四级心理危机反馈体系,充分利用与发挥寝室长、同学、心理委员、学生干部、团干、辅导员、任课老师、校心理咨询中心以及校心理健康教育工作领导小组的作用,建立大学生心理危机预警班、系或学院、学校逐级报告制度,保持大学生心理信息的畅通,并搭建信息网络平台以利于开展工作。

2.3.2 健全心理危机干预机制

为了满足提高大学生的心理素质和预防、干预心理危机的需要,各高校应建立三种类型的机构[6]:一是学校层面的心理健康教育中心和心理危机干预小组,开设心理健康教育课程、讲座,负责通识心理健康教育、生命观教育、积极心理学教育、死亡观教育和心理求助教育等,充分发挥心理健康教育的作用,做到防患于未然;另一方面,积极开展团体和个体直接或间接咨询,开通24小时心理热线,开展QQ或微信等网上咨询服务等,全面做好大学生心理健康教育工作,同时开展心理危机干预工作,使心理健康服务无盲区。二是学校要完善各院系、年级的心理辅导小组,直接联系学生,及时地开展心理问题的疏导和危机干预,通过心理测试,建立学生心理健康档案,定期进行心理复查和随访,指导学生主动寻求心理咨询或心理治疗,对于有心理问题的学生一定要连续跟踪心理服务,直到消除心理问题。三是要与附近设有心理科的综合医院或精神病医院联系,建立学生心理门诊绿色通道,随时接受大学生的心理治疗。

利用移动互联网络创新和丰富大学生心理健康教育的工作方式,增强时效性。移动互联网络中,信息传递具有双向同步、点对点一一对应、内容和形式丰富多样和很方便切换等特点,能够促使学生与学生、老师、领导、家长之间交流更加直接、真切和快捷,提升信息沟通和传递的效率,把心理危机预警与干预工作重心前移。

2.3.3 做好心理危机干预

心理教育专家、心理老师、心理咨询师和心理医师对收集的信息要甄别核实,针对以上9种类型的心理危机做出诊断。然后区别不同的类型及其危机的严重程度开展与之相适应的心理干预和关照。对发出心理危机救助信号的学生、有自杀或伤及他人的极端行为者,心理危机干预小组、保卫处、校医院、学工处等都应在第一时间赶到现场,开展紧急心理援助,全力保障当事人员的生命安全和医疗救护,配合相关人员护送转介治疗。对于精神疾病的心理危机型的学生,学校心理危机干预小组要及时转介到精神病医疗机构。对于轻度心理危机还能坚持学习的学生,学校心理危机干预小组在开展心理疏导干预的同时,还应安排同学和辅导员24小时全程监护,了解当事人的心理动态和行为表现,对其进行安全监护。心理危机较严重的学生还应该告知家长并争取亲人陪伴。对可能引发或加重心理危机的人物、事情或情境,学校应尽最大可能给予调控,以消除对危机学生的不良心理刺激。适度监控媒体宣传,防止过度渲染报道带来负面影响。

3 大学生心理健康教育保障体系的构建

3.1 加强领导,构建全员育人的心理健康教育工作体系

大学生心理危机的预防和干预是一个复杂的系统工程,关系到学生的生命安全、健康和成才、学生和家庭的幸福,以及学校的名誉等,从宏观角度来看关系到我们能否培养合格的社会主义事业接班人,这需要有强有力的领导管理,采取统筹兼顾的办法,必须要有心理学专业人才支撑、经费保障和制度保证等。高校要切实加强对大学生心理健康工作的领导,应有校级领导对口负责大学生心理健康专项工作,把大学生心理健康教育和咨询工作纳入学校思想政治教育范畴。不断完善和健全心理健康教育的工作机制,形成课内与课外、教学与自学、服务与自助、学校与家长相结合的心理健康教育工作体系。要在高校内学生工作系统设立大学生心理健康教育和心理咨询工作的专门机构,配备专职专业人员,具体负责组织实施大学生心理健康教育,切实做好心理咨询工作。首先,要保证足够数量的专职心理专家和教师,目前不够则应迅速引进和培养,还要保证从事大学生心理教育工作的教师应有的地位,享有同等的晋升和进修学习等待遇;其次,要安排有足够的时间开展课堂教学,一般宜规定在大一阶段必修课24到36课时,把心理健康教育纳入当年学校教学计划。第三,不同层级的心理健康教育机构或服务团体都应建立规章制度,明确规定机构、团体和每个成员的职责和任务,根据工作的质量制定和实施奖惩办法。第四,开展心理健康教育的工作经费应该在上年度末或本年度初,按照大学生人数和工作内容、工作量做好预算,单列专项经费,并做到专款专用,不得挪用。

3.2 建立多元化心理教育和服务队伍

高校大学生心理教育和服务的队伍,主要由教育学、临床心理学、精神病的专家、心理学教师和教育、学工、管理工作者、以及校医组成专、兼职紧密结合的多元化心理教育和服务队伍。对其中非心理学专业人员应分期分批进行在职培训或脱产学习,通过采取心理学相关资格认定制度,规范上岗,不断提高这支队伍的整体心理教育和服务水平,以逐步适应大学生心理健康教育与服务的客观要求。

3.3 加强心理健康教育的教研活动,促进心理健康教师队伍的专业化成长

针对大学生心理健康现状,应组织专家和高校师生积极开展心理科学研究,为加强和改进大学生心理健康教育提供理论支持和指导,促进做好大学生心理健康工作。从事学生心理健康教育的专、兼职的教师,宜结合本高校学生心理健康实际,借鉴国内外大学生心理健康教育教学的先进经验,围绕提高大学生心理素质,增强抗挫折的能力,针对心理教学方法、教学内容、增进心理健康教学的亲和力、提高教学实际效果等等,开展心理健康教育的教研活动,交流教学体会,不断改进教学方法,丰富教学内容,提高学生学习兴趣,全面提升教学水平,促进心理健康教师队伍的专业化成长。

4 结语

全面创新大学生心理健康教育理念,使学生掌握心理健康的概念、心理发展特点和相关社会因素,了解常见心理问题的表现,学会自我辨识心理问题和心理危机,并懂得心理调适,主动寻求心理咨询与服务,促进积极心理的形成,维护良好人际关系,掌握有效人际沟通方法,尊重生命、珍爱生命和敬畏生命,从生命的有限性中积极追求生命的价值,感受生命存在的可贵与美好,避免心理危机的产生。借助移动互联网搭建大学生心理健康教育、心理危机预防和干预平台,建立大学生心理危机类型的诊断指标,完善大学生心理危机预警和干预机制,提高工作效率。同时,各级加强领导管理,注重心理人才的引进和培养,有充足的经费和适用的制度保证,就能够实现大学生心理健康目标,有效预防心理危机,使他们向着健康、阳光、成功而精彩的人生迈进。

参考文献:

[1]何泽民,吕放光,宋传颖,等.大学生心理危机教育效果调查分析[J].邵阳学院学报(自然科学版),2017,14(06):97-102.

[2]彭再如,何泽民.新编大学生健康教育读本[M].长沙:湖南大学出版社,2017.

[3]党喜灵.基于积极心理学视角的高校心理健康教育探讨[J].中国成人教育,2015,(23):58-60.

[4]王壮,杨晓苏.试论加强大学生死亡观教育必要性和途径[J].改革与开放,2016,(22):97-98.

[5]王萌.“求助意识”培养在大学生心理危机干预机制中的先导作用[J].高校辅导员,2013,(02):15-17.

[6]胡凯,丁立平,梁桦,等.大学生心理健康新论[M].长沙:中南大学出版社,2003.