体验的语文:落实语文核心素养的培育

——以《今生今世的证据》的教学为例

杨伟民 吴燕飞

(海盐高级中学,浙江海盐 314300)

体验是主体对自我、生命与世界的一种感知。笔者所谓“体验的语文”,是以学生体验为核心与过程的语文学习的总称。它是以语文核心素养培养为教学目标与中心、以体验为途径的教学实践的综合体现。它既是一种学习方式,也是一种学习理念。作为一种学习方式,体验的语文是通过体验的形式来对语文文本的言语对象进行学习,以培养学生的语文核心素养;作为一种理念,体验的语文,是一种认同语文素养观与体验学习观的思想,它尤其注重体验在语文素养形成过程中的积极作用。以下,笔者以《今生今世的证据》的教学为例,谈谈相关的教学策略。

一、以任务驱动来培养听读写说能力

叶圣陶先生说过:语文教学的根在听说读写,是听说读写之内的挖掘与创新,而不是游离于听说读写之外的花样翻新。在《今生今世的证据》的教学中,可设置如下任务来驱动听读写说能力的培养:

1.“ 听”是带着任务听的体验

(1)请一学生朗读,其他学生在聆听朗读时思考:他读得对不对?有没有读出“我”此时此刻的内心情感?

(2)如果把“我”换成“你”来读,会怎么样?聆听朗读时,想一想“今生今世的证据”到底是给谁的证据?

2.“ 读”是带着任务读的体验

(1)读第1、2、3自然段的第一句话,读出“后悔”来。

(2)用“怀疑”的语气读读第4、5、6自然段。

3.“ 写”是带着任务写的体验

(1)预习课文,仿照课文写一两段,甚至一篇。

(2)学完课文,修改教师给出的例文或者自己再仿写一篇。

4.“ 说”是带着任务说的体验

(1)文中的“证据”是谁的“证据”?

(2)“证据”是如何来证明这些是“我”今生今世的证据的?

(3)除了“我”之外,它们还是谁的“证据”?

在《今生今世的证据》的教学中,听和读是学生知识内化的重要阶段,而说和写则是学生能力的外显。以任务来驱动听说读写能力的培养,有助于学生体验的真正产生。

二、以项目设计为课堂活动的基石

在体验的语文课堂里,课堂的活动是以项目设计为基石的。美国教育心理学家J.M.索里曾说:“现代教育的重点在于指导活动和采用活动型的教学程序。这种学习类型比正规课堂的学习类型更合理,这主要是因为由活动而学习比正规课堂情境下的学习更有意义,而且更易于迁移到新情境中去。”今天的课堂,活动已成为教学的重要组成部分,而提升活动的有效性,避免出现“为了活动而活动”的情况,需要我们对课堂活动进行整体性设计与安排。基于这样的认识,笔者认为,我们可以把项目设计作为课堂活动的基石。

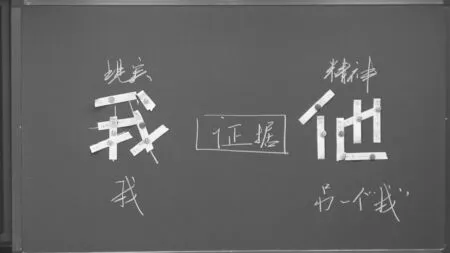

关于《今生今世的证据》的作者刘亮程,苏教版普通高中课程标准实验教科书《语文(必修一)教学参考书》认为:“刘亮程是一位题材与风格都很独特的散文作家,他的大量作品通过对西北农村的细腻描写,体现了一种难得的对乡村、对底层民众的人文关怀,对乡村日常生活意义的发掘,以及对现代化进程中传统与现代两种文明间的冲突的反思。”可是,在学生的课前仿写中,笔者发现,学生关注更多的是对独特景物的描写、对过去生活的叹息……显然,学生对这篇课文的理解,比教材中同专题的另外几篇课文(《想北平》《我心归去》《前方》)有着更多“似懂非懂”的地方。基于这样的实际,笔者在教学时结合图1设计了“怎样证明是‘我’的证据”这个项目:

图1

【主要活动1】学生朗读:哪些地方证明写的是“我”的证据?

【主要活动2】学生讨论:“我”的证据是以怎样的方式来证明的——运用(呼告、排比、拟人、反问)修辞、细腻描写、饱含深义。将讨论的内容写在小纸条上,并将纸条组成一个“我”字(如图2)

【主要活动3】学生交流:还有一个“他”是谁——(用纸条拼出)一个精神世界的“他”字(图2)。

图2

这样的设计,朗读、讨论不是松散的零件,而是为了完成同一个项目而相互配合的齿轮。

三、以关注学生体验为课堂突破口

体验的语文关注的是学生的感受与成长。在语文课堂中,学生对一望即知的内容基本是一眼带过的,对读来艰涩的内容往往是跳着忽略的,他们最感兴趣的是那些似乎在“炫技”的地方,而一旦这样的地方看多了,他们会以为一篇篇文章也不过如此。这也正是学生学了很多课文却仍然游离于“语文”之外的原因之一。体验的语文要求教师关注学生真实的学习状态,把他们从“夷以近”之处带到“险以远”之境。

《今生今世的证据》的作者被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。对于作者的“乡村哲学”,读者只有真正走入作品主人公的内心才能有所触摸。所以这一课的教学要着力于探寻的是,学生与作者之间的心灵共鸣——一个正面的“我”与一个背面的“我”如何建立起精神上的联系!

学生不清楚“我”的独特性,那就去读准“我”——每一个作者都是不甘寂寞的,他们大多化身在作品中的人物上。对此,笔者将教学突破口放在“找到‘我’”上。

学生不清楚自己的感受与作者感受的差别,那就去读出“我”——刘亮程不仅仅是描写村庄,更是在写自己对世界的理解与看法(称之为“村庄哲学”)。对此,笔者将教学突破口放在“分析语句中的哲理意味”上(把“我”换成“你”来读)。

学生不清楚“我”的更深层的内涵,那就去读懂“我”——这个叫黄沙梁的村庄到底是一个怎样的村庄。对此,笔者将教学突破口放在“理解文中的‘他’‘他们’‘远远近近的人’都是什么人”上,再加上助读材料(《一个人的村庄》、萨特的观点、文学评论家的主张等)在课前与课中的引入。

曹勇军老师认为:体验比理解更重要,甚至不妨极端地说,真正的阅读理解就是丰满的体验和感受!体验是每个学生最真实、最感性的内心感受。学生只有真切地了解自己的体验才能将内心投向课堂。体验的语文,旨在不断寻找教学突破口,构建课堂活动,激发学生的体验学习,从而真正落实语文核心素养的培育。□◢