磁共振弥散张量纤维束成像技术在听神经瘤中的应用*

(南昌大学附属赣州医院 神经外科,江西 赣州 314000)

听神经瘤是常见的颅内肿瘤之一,随着显微外科技术的发展和电生理监测技术的广泛应用,听神经瘤手术死亡率已不足0.5%,但术后面瘫严重影响患者生活质量[1]。一项Meta分析表明大型听神经瘤术后面神经解剖保留率为88.8%,功能优良率仅62.9%[2]。因此功能保留逐渐成为治疗的首要目标,在听神经瘤中,正常的面神经因肿瘤的挤压、推挤后形态及位置发生改变,面神经保留率不高,本研究拟采用全程监测,即术前面神经磁共振弥散张量成像(diffusion tensor fiber image,DTI)技术,明确面神经与肿瘤相对位置,在术中电生理监测确定并加以验证,探讨该方法对面神经术中定位和功能保护的意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年1月-2017年2月于南昌大学附属赣州医院就诊的听神经瘤11例患者。其中,男性4例,女性7例;年龄38~68岁,平均(44.5±8.4)岁;病程2个月~20年。所有患者均有听力下降,其中听力丧失2例,4例术前面瘫明显。术前行头颅MRI平扫及增强扫描,运用DTI技术进行面神经成像检查。采用德国Siemens公司的3.0T磁共振机采集信号,参数为:重复时间6 500 ms,恢复时间95 ms,矩阵128×128,成像时可见范围230 mm×230 mm,层距1 mm,层厚1.5 mm,层间距0,层数90。部分各向异性分数为0.1,将薄层扫描图像信息进行3D重建,并将DTI信号叠加于3D模型中,进行面神经追踪,以内耳门或面神经出脑干区为种子点,选择走行于内耳门和面神经出脑干区之间的纤维束,并排除跨越中线,连接脑干与小脑或穿行于脑干内的干扰信号。肿瘤直径为2.1~5.0 cm,患者手术前后面神经功能评估采用House-Brackmann分级。

1.2 手术方法

本研究患者均采用枕下乙状窦后入路。选择乳突后直切口,长约6 cm,骨窗大小约2 cm×3 cm。暴露横窦与乙状窦交汇及乙状窦后缘。切开硬脑膜后先释放脑桥小脑池或延髓小脑池内脑脊液,使脑组织充分塌陷。沿小脑半球外侧达小脑脑桥角区,暴露肿瘤后,先电生理监测主动电刺激(0.1 mA)肿瘤背侧,查看肿瘤背侧是否存在面神经,没有面神经则先切开背侧行囊内减压,视具体磨钻磨除内听道后壁,手术过程中密切观察动态肌电图,口、眼轮匝肌出现电活动时及时反馈给手术医师,注意保护面神经,直至肌电图正常。无法辨别的组织是否为面神经时,需以电刺激确认,先以小电流0.1 mA开始,并逐渐增大至0.5 mA,依据面肌肌电图勾画出面神经纤维的走行方向,然后与术前DTI对比,肿瘤切除在蛛网膜界面内,全程行面神经肌电监测,避免面神经损伤。

1.3 监测方法

使用美国尼高力仪器公司Nicolet Endeavor CRl6通道的监护仪,监测患者的面神经自由肌电和间断刺激器电流诱发肌电。记录电极(针型电极)分别刺入双侧眼轮匝肌和口轮匝肌,正负电极相距约1 cm,以贴膜固定电生理监测系统。手术过程中对疑为神经的组织以恒压单极刺激探头刺激,刺激量由小到大,由远及近准确定位,监测术中持续自发面神经自由肌电图,准确向术者反馈各神经信息。肌电图的分析时间100 ms,灵敏度35μV,滤波 20 ~ 1 500 Hz。

1.4 麻醉方法

全部采用静脉加吸入复合麻醉,肌松药物从切开硬膜后就停止用药。

1.5 术后评估

①术后第1天复查MRI平扫及增强扫描,了解肿瘤的切除程度。②面神经功能评定:对所有患者均进行术前、术后2周和6~12个月复诊时面神经功能评定,按House-Brackmann标准评分:Ⅰ级为功能正常;Ⅱ级为轻度功能障碍;Ⅲ级为中度功能障碍;Ⅳ级为重度功能障碍;V级为严重功能障碍;Ⅵ级为完全麻痹。

2 结果

2.1 患者 DTI结果

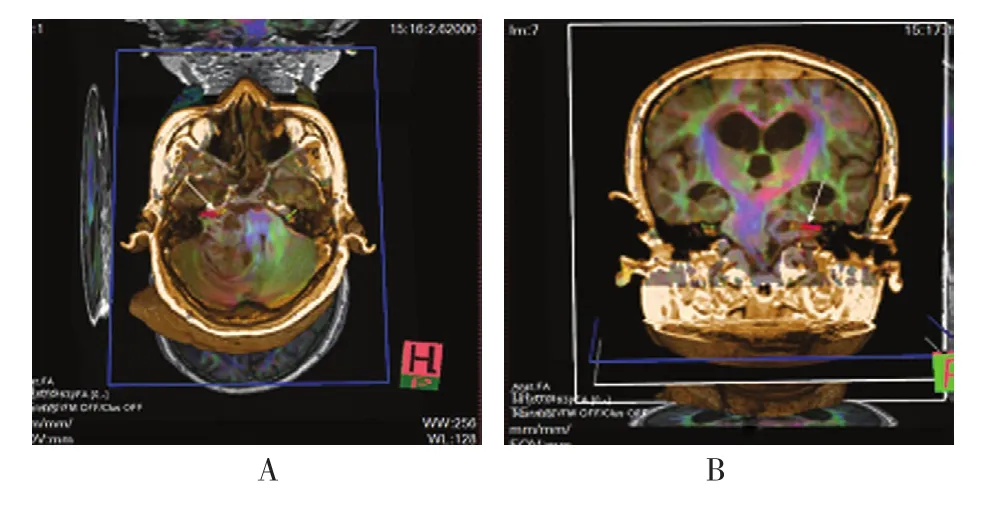

患者听神经瘤面神经可DTI成像技术显示,面神经均位于肿瘤腹侧(见图1)。7例位于肿瘤中部1/3,2例位于肿瘤下部1/3,2例位于肿瘤上部1/3,术前定位结果与术中所见吻合率为100%。

2.2 患者术后情况

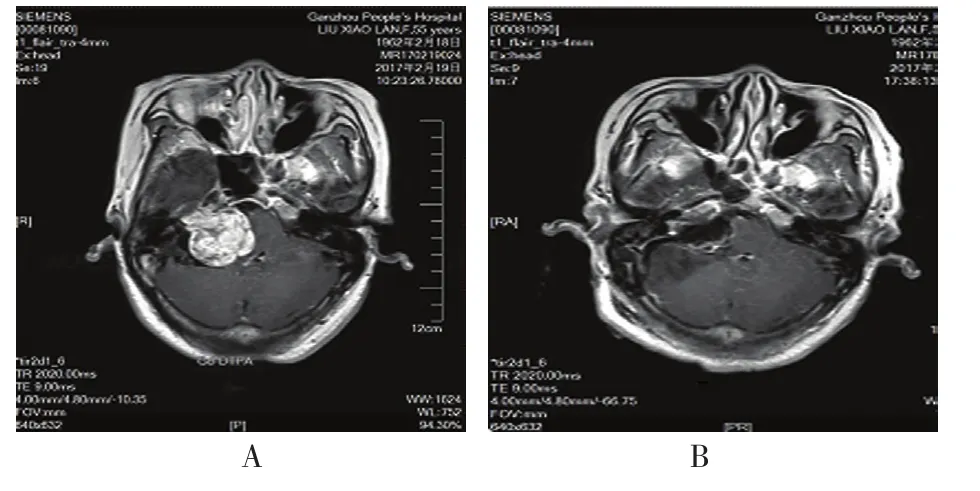

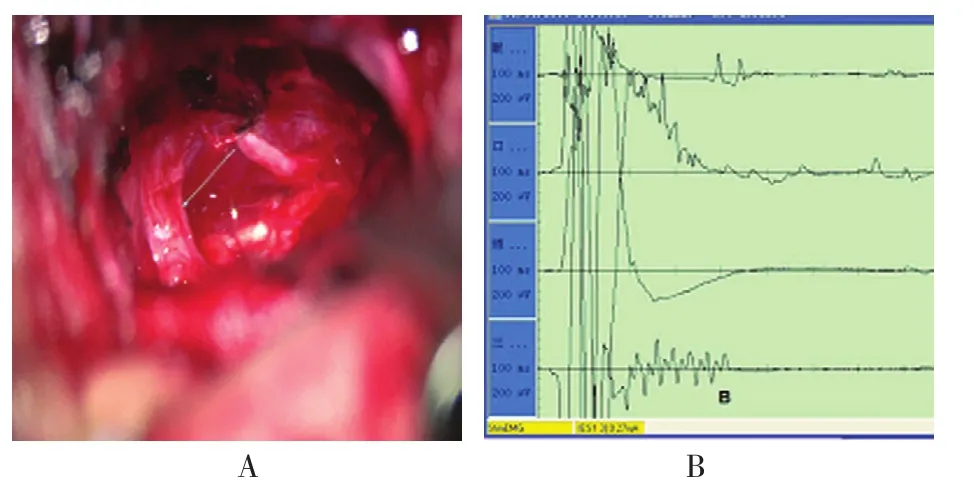

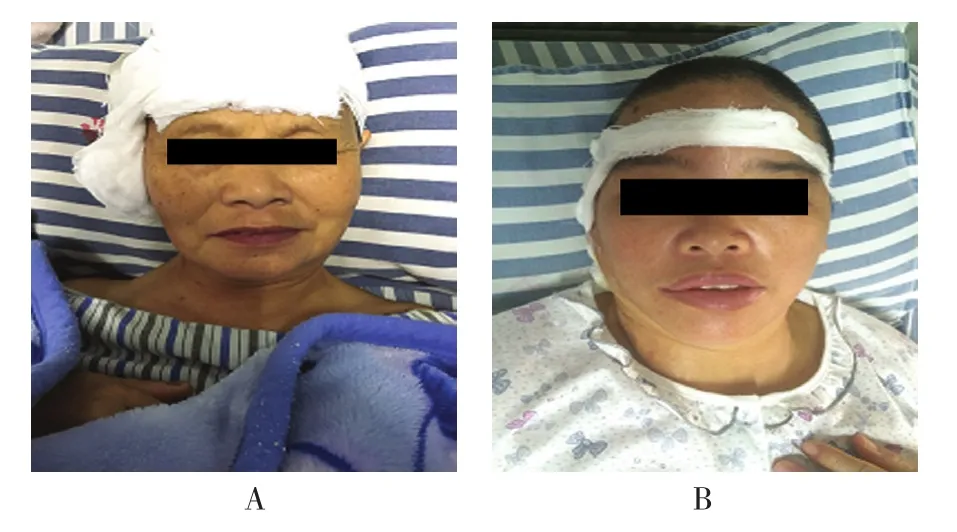

患者术后复查MRI平扫及增强扫描示10例肿瘤全切除,1例内听道部分肿瘤残余(见图2)。患者面神经均解剖保留(见图3A),保留率为100%。术中面神经动态肌电图监测可提示并定位面神经,主动刺激肌电图监测有助于确认可疑组织是否为面神经并证实其完整性(见图3B)。术后随访1~12个月,面神经功能House-Brackmann标准Ⅰ级4例,Ⅱ级6例,Ⅲ级1例(见图4)。术后MRI复查未见肿瘤复发。

图1 面神经DTI图像

图2 右侧听神经瘤MRI图

图3 术中面神经位置图及电刺激肌电图

图4 患者术后1周面部表情、闭眼情况

3 讨论

听神经瘤专家共识建议除完全位于内听道内的小肿瘤可考虑观察、随访外,其余肿瘤(除无法耐受手术)建议行手术治疗[3]。随着手术技术进展,听神经瘤全切及手术死亡已明显好转,但术后面瘫率高导致生活质量下降[1]。因面神经受肿瘤推挤压导致位置及形态发生改变,术中难以辨认易致损伤[4]。目前主要的面神经保护是术中面神经电生理监测,但监测过程中有可能已经发生了不可逆性损伤。有学者报道手术全程都未能监测到面神经,但术后面神经仍具有一定功能,而术中可记录到良好的面神经肌电反应,但术后面神经功能却不理想,故该监测具有一定的滞后性[5]。因此术前能初步判断面神经的位置、面神经与肿瘤的关系对保留面神经具有重要的作用。

DTI技术是新近发展起来的一项MRI技术,可以无创地显示活体神经传导束[6]。最近国外学者报道了对大型听神经瘤患者进行基于DTI的纤维束追踪技术面神经重建,初步对该技术的可行性和临床应用价值进行了探讨[7]。WEI等[8]使用DTI定位面神经的同时,在部分具有实用听力患者的瘤体周围发现一些神经束,推测其可能为耳蜗神经。国内学者报道在大型听神经瘤中术前DTI对面神经的显示率约78.3%,术中对囊性听神经瘤面神经显示率低[9]。本组患者中,术中面神经的位置与术前DTI定位全部吻合,且全部解剖保留,术后随访面神经功能(Ⅰ、Ⅱ级功能保留率达90.9%,10/11)较既往文献高。考虑本组11例肿瘤,>4.5 cm的巨大型肿瘤只有1例,其余以2~3 cm为主,故术前DTI对面神经显示良好,术前了解面神经与肿瘤的关系,术中切除肿瘤过程中更有的放矢,接近面神经时提醒术者需异常谨慎操作。

术中电生理监测已成为听神经瘤手术必备的常规技术。常用的监测为诱发神经肌电图,在牵拉或挤压面神经时可诱发出小的间断的自发性面肌电图,监护仪发出警报,提醒术者[10]。当面神经与肿瘤包膜在显微镜下难以分辨时,面神经刺激肌电图监测是寻找和确认面神经的唯—手段。肿瘤切除完毕,刺激肌电图还可以证实面神经结构和功能完整与否。

通过DTI技术实现面神经的影像学成像,术前了解面神经的走形、相对位置及与肿瘤的关系,术中电生理监测技术的联合应用,即全程的面神经监测,可相互验证,提高面神经解剖及功能保留率。