忻州市土地利用与生态系统服务价值时空变化

段宝玲,卜玉山

(1.山西农业大学林学院,山西太谷 030801;2.山西农业大学资源环境学院,山西太谷 030801)

生态系统服务是人类直接或者间接从生态系统得到的所有收益[1]。千年生态系统评估表明,60%的生态系统服务正在退化,将对人类福祉产生重要影响,直接威胁区域乃至全球的生态安全[2]。因此,世界各国对生态系统服务的关注度不断提升,生态系统服务已经成为当前国际上生态学与地理学研究的热点领域和重点方向[3-5]。

土地利用变化是人类活动最直观的体现,是全球生态系统决定性因素之一。土地利用影响生态系统的结构与功能,从而影响生态系统服务变化[6-8]。土地利用变化主要表现为类型转换、结构简化、自然组分减少、物质循环路径改变、生境破碎化[9]。但是生态恢复项目(如退耕还林)引起的土地利用变化能够在一定程度上逆转这种趋势[7,10-12]。总之,土地利用变化对支持服务[13]、供给服务[14]、调节服务[15]与文化服务[6]都存在显著影响。

忻州市森林资源丰富,主要分布于管涔山、五台山等山系,河流水系发达,包括汾河、滹沱河等水系。但是,忻州市同时面临生态环境脆弱、水土流失严重、水体污染与破坏严重、城市扩张与经济发展缓慢等自然与社会经济问题[16]。

本研究探究2000—2010年忻州市土地利用与生态系统服务价值变化,旨在为未来忻州市自然资源保护、生态恢复、土地利用规划提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

忻州地区位于山西省中北部,东靠太行山,西接黄河,横跨山西省东西部,是山西省面积最大的地区。忻州地区山岳纵横、地貌多样、水系发达。山系包括五台山、管涔山、恒山、芦芽山、云中山等,水系包括汾河与滹沱河等,平川主要分布于忻定盆地和五寨盆地。忻州地区四季分明,属于温带大陆性季风气候。忻州地区包括忻府、原平、岢岚、五台等13个县区(图1)。

1.2 数据来源

2000,2010年忻州市土地利用图(30 m×30 m)来自国家基础地理信息中心全球地表覆盖数据。粮食产量与价格数据来自《忻州统计年鉴》。生态系统服务价值当量表参考谢高地等[17]的研究成果。

1.3 土地利用变化与生态系统服务价值计算

利用ArcGIS的叠加分析功能计算2000—2010年的土地利用转移矩阵。利用忻州市主要粮食作物产量、播种面积与价格,计算耕地提供食物生产服务的价值,为5 833.3元/hm2。研究认为,没有人力投入的自然条件下提供的生态系统服务价值是现有耕地提供食物生产服务价值的1/7[18],因此,忻州市一个生态系统服务价值当量的经济价值为833.3元/hm2。利用ArcGIS的面积制表与分区统计工具,分别计算忻州市各县区土地利用比例与生态系统服务价值。

1.4 数据分析

利用SPSS 20软件,采用各区县土地利用与生态系统服务变化数据(2010年与2000年差值),采用逐步回归分析消除多重共线性,揭示土地利用变化对生态系统服务的影响。

2 结果与分析

2.1 忻州市土地利用变化特征

从表1可以看出,忻州市土地利用类型以草地、耕地与林地为主,三者占比约为97.8%。2000—2010年忻州市土地利用变化整体表现为耕地与湿地减少,林地、草地、水体与建设用地增加的趋势,其中,耕地的降低幅度与草地的增加幅度最大。从土地利用转移矩阵来看,耕地主要转变为草地,其次为建设用地与林地;林地主要转变为草地与耕地;草地主要转变为林地与耕地;湿地与水体主要转变为耕地;建设用地主要转变为耕地;可以看出,退耕还林还草政策实施、城市化占用耕地、河滩附近造地与工矿区土地复垦是忻州市土地利用变化的主要原因。

表1 忻州市2000—2010年土地利用转移矩阵 km2

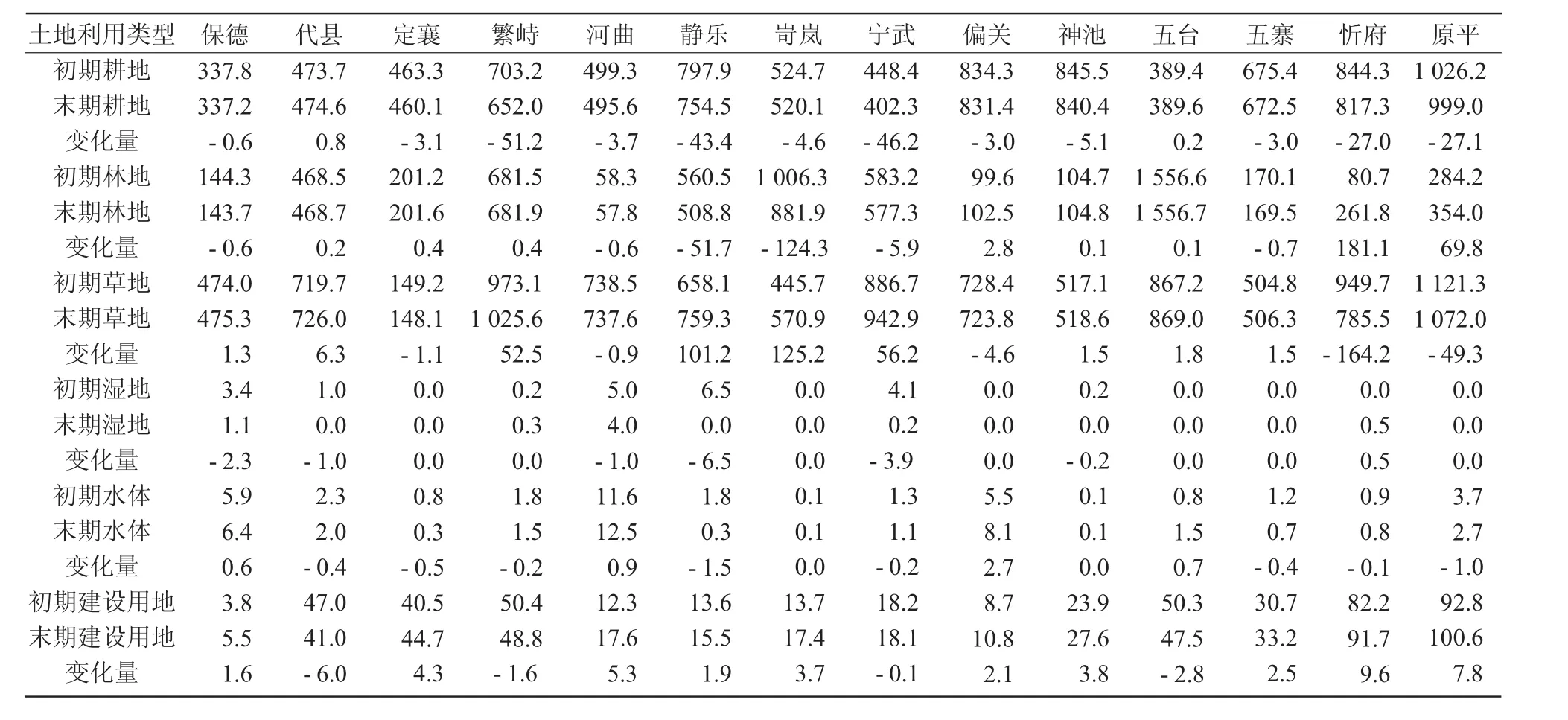

从各县区土地利用变化情况(表2)来看,耕地在各区县以降低为主,其中,繁峙、静乐、宁武、忻府与原平的降低幅度较大,而代县与五台的耕地略有增加。各区县间林地变化差异较大,其中,静乐与岢岚的降低幅度最大,而忻府与原平的增加幅度最大。相反,忻府与原平的草地面积降低幅度最大,而静乐、岢岚、宁武与繁峙的草地增加幅度最大。静乐与宁武的湿地减少量最大,而忻府表现为轻微增加。静乐与原平的水体减少量相对较大,而偏关的增加量最大。建设用地以增加为主,忻府、原平与河曲的增加量最大,而代县减低幅度最大。

表2 各县区土地利用变化情况 km2

2.2 忻州市生态系统服务变化

2.2.1 忻州市生态系统服务价值变化 2000年忻州市生态系统服务总价值为296.0亿元,2010年则为296.8亿元,10 a增加了0.8亿元,增加幅度不大。2期忻州市生态系统服务总价值空间分布相似(图2),生态系统服务高值区主要分布于东部与西南部,而低值区主要分布于中部(忻府与原平两地)。从生态系统服务变化的空间分布来看,中部地区生态系统服务集中增加,西南部集中降低,东部地区变化较小,而西部地区生态系统服务增加与降低呈现交错分布。生态系统服务降低的区域占忻州市总面积的1.66%,而增加的区域占2.45%,大部分区域生态系统服务保持不变。

从各个服务大小来看,忻州市调节服务与支持服务价值较大,而供给服务与文化服务价值较小,整体表现为土壤保持>维持生物多样性>气候调节>水文调节>气体调节>废物处理>原材料生产>提供美学景观>食物生产(表3)。从各个生态系统服务变化来看,只有食物生产和废物处理服务降低,其他服务类型均表现为增加趋势,其中,气体调节、土壤保持与维持生物多样性的增加幅度最大,这与研究区林地与草地增加有关,归功于研究区的生态恢复活动。

表3 2000—2010年忻州市各生态系统服务变化 亿元

2.2.2 各区县生态系统服务变化 从表4可以看出,代县、岢岚与五台的食物生产增加,其他县区均降低,这与研究区耕地的整体下降有关。代县、繁峙、偏关、五台、忻府与原平的原材料生产增加(忻府与原平增加幅度最大),其他县区降低(静乐与岢岚的降低幅度最大),变化趋势和幅度与各区县林地变化一致。

表4 2000—2010年供给服务变化 元/hm2

从表5可以看出,2000—2010年,代县、繁峙、宁武、偏关、五台、忻府与原平的气体调节服务增加,其他区县降低。这与林地的变化趋势基本一致,不同的是宁武县林地略有降低,但是草地增加幅度较大,能够减轻林地降低的负效应。繁峙、偏关、五台、忻府与原平的气候调节服务增加,其他县区降低,这同样与林地变化趋势和幅度一致。水文调节服务变化的方向与气候调节相同,不同的是偏关水文调节10 a间增加26.1元/hm2,而气候调节仅增加3.5元/hm2,这是因为偏关水体面积增加幅度最大(2.7 km2),带来水文调节服务的增加。偏关、五台、忻府与原平的废物处理服务增加,其他县区降低,这由林地、水体及草地的共同变化引起。

表5 2000—2010年调节服务变化 元/hm2

由表6可知,代县、繁峙、宁武、五台、忻府与原 平的土壤保持服务增加,其他县区降低,这与林地和草地的增减相关。维持生物多样性与土壤保持需要相似的生态环境条件,因此,其变化趋势和幅度与土壤保持一致。对于提供美学价值(表7)来说,2000—2010年,繁峙、宁武、偏关、五台、忻府与原平增加,其他县区降低,林地、草地与水体的变化均对其存在影响。总体来看,代县、繁峙、偏关、五台、忻府与原平的生态系统服务表现为增加趋势(忻府与原平增加幅度最大),其他县区表现为降低趋势(静乐与岢岚降低幅度最大),对于服务降低严重的区域应引起重视。尽管如此,2000年各区县单位面积总生态系统服务价值表现为五台>岢岚>宁武>繁峙>代县>静乐>保德>定襄>五寨>原平>河曲>偏关>神池>忻府,2010年表现为五台>岢岚>宁武>繁峙>代县>静乐>保德>定襄>原平>忻府>五寨>河曲>偏关>神池。可见,尽管静乐与岢岚在各区县中生态系统服务价值比较靠前,但降低程度较大,而忻府与原平从原来的倒数第1和第5上升为倒数第5和第6,忻府与原平的生态系统服务价值相对靠后,但增加程度较大。

表6 2000—2010年支持服务变化 元/hm2

表7 2000—2010年文化服务变化 元/hm2

2.3 土地利用变化对生态系统服务的影响

由表8可知,食物生产主要由耕地、建设用地与草地的变化引起,耕地与草地变化对食物生产具有正效应,而建设用地具有负效应。原材料生产主要受林地控制。气体调节变化主要受林地与草地变化控制,这是因为林草自然植被具有较强的固碳释氧能力。而气候调节主要受林地、湿地与草地控制,这是因为三者的固碳与降温增湿作用。水文调节主要受林地与水体控制,这是因为林地具有较强的拦截降雨、径流调控与涵养水源功能[19],同样,水体本身具有较好的洪水调控功能[20]。废物处理主要受湿地、水体与林地控制,这是因为三者具有较强的污染物吸收与消纳能力。土壤保持主要受林地、草地与建设用地控制。林地和草地一般植被覆盖情况较好,增加林草能够提高土壤保持能力[21],但是建设用地增加往往以破坏天然植被为代价,因此,建设用地增加会降低土壤保持服务。类似,生物多样性维持需要较好的生境条件,林地与草地本身植被资源相对丰富,同时为动物生存提供良好的栖息地,有利于维持生物多样性,其中,林地的作用要大于草地。林地与水体对景观美学价值具有正效应,而耕地具有负效应。

因此,对于忻州地区应加强耕地保护与利用,保证现有耕地面积不变的情况下提高单产,引入生态农业技术,减轻耕地带来的土壤侵蚀与面源污染等负效应,增加食物生产服务的同时提高其他服务能力。林地是提高生态系统服务价值的重要保障,忻州地区管涔山、五台山等山系森林覆盖率高,是研究区水源涵养、维持生物多样性的重要生态功能区,应注意严格保护。忻州地区包含了汾河、滹沱河、偏关河等水系,其形成的湿地与水体在气候与水文调节、淡水供给及维持生物多样性方面发挥着重要作用,但是相关水系的破坏与污染严重,亟待加强保护,恢复其生态功能,提升相应生态系统服务价值。忻州地区西部的黄土高原土壤侵蚀严重,沟壑纵横,应继续开展退耕还林还草,提高土壤保持服务。此外,忻府与原平建设用地扩张较快,尽管林地增加较多,总体上生态系统服务增加,仍然应该重视土地利用规划,保证城市合理扩张,实现多项生态系统服务协调。

表8 生态系统服务变化与土地利用变化逐步回归分析

3 结论

忻州市土地利用类型以草地、耕地与林地为主。2000—2010年土地利用变化表现为耕地与湿地减少,林地、草地、水体与建设用地增加的趋势。耕地主要转变为草地、其次为建设用地与林地。林地主要转变为草地、耕地。草地主要转变为林地与耕地。湿地与水体主要转变为耕地。耕地在各区县以降低为主,其中,繁峙、静乐、宁武、忻府与原平降低幅度较大。各区县林地变化差异较大,其中,静乐与岢岚降低幅度最大,而忻府与原平增加幅度最大。相反,忻府与原平的草地面积降低幅度最大,而静乐、岢岚、宁武与繁峙草地增加幅度最大。

2000,2010年忻州市生态系统服务总价值分别为296.0亿,296.8亿元。生态系统服务降低的区域(集中于西南部)占忻州市总面积的1.66%,而增加的区域(集中于中部)占2.45%,大部分区域生态系统服务保持不变。忻州市生态系统服务整体表现为土壤保持>维持生物多样性>气候调节>水文调节>气体调节>废物处理>原材料生产>提供美学景观>食物生产。代县、繁峙、偏关、五台、忻府与原平生态系统服务表现为增加趋势(忻府与原平增加幅度最大),其他县区表现为降低趋势(静乐与岢岚降低幅度最大)。

土地利用变化引起了生态系统服务价值变化。食物生产主要由耕地、建设用地与草地的变化引起。原材料生产主要受林地控制。气体调节、气候调节、水文调节、废物处理、土壤保持、维持生物多样性、景观美学价值变化主要受林地、草地、湿地与水体变化控制。可见,未来应加强耕地保护,提高其生产功能;加强自然保护区管理,继续维持森林的生态功能;加强河流水系的保护,恢复水体与湿地的生态功能;继续实施退耕还林(草)政策,提高土壤保持功能,促进忻州市各项生态系统服务的平衡发展。