中国人群主动脉夹层死亡危险因素meta分析

李 延 张 菲 唐亚楠 李伟明 关 昊 王吉昌 刘建林 禄韶英△

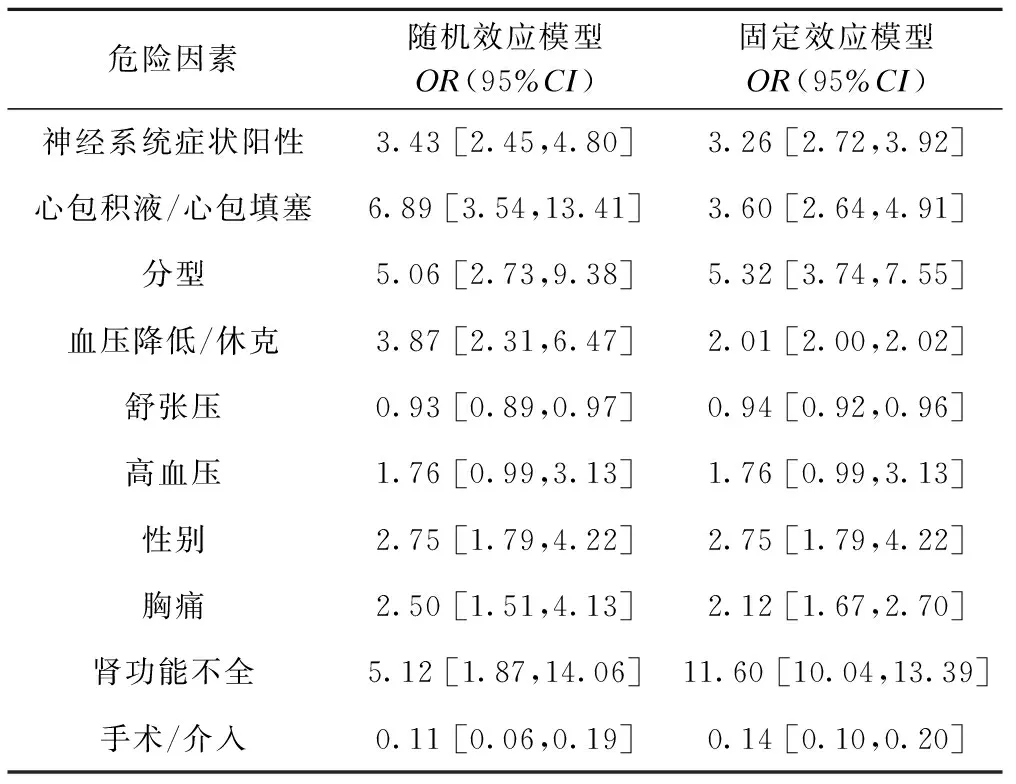

【提 要】 目的 探讨中国人群主动脉夹层死亡的危险因素,为降低主动脉夹层患者的死亡率提供科学依据。方法 检索1990年1月至2017年02月Pubmed、万方数据库、中文科技期刊全文数据库、中国期刊全文数据库(CNKI)收录的文献,应用Review Manager 5.3进行meta分析。 结果 共纳入文献24篇,累计病例831例,对照4750例。meta分析结果显示,中国人群主动脉夹层死亡的危险因素:神经系统阳性(OR=3.43,95%CI: 2.45~4.80)、心包积液(OR=6.89,95%CI: 3.54~13.41)、Stanford A型(OR=5.06,95%CI: 2.73~9.38)、血压降低/休克(OR=3.87,95%CI: 2.31~6.47)、高血压病史(OR=1.76,95%CI: 0.99~3.13)、女性(OR=2.75,95%CI: 1.79~4.22)、胸痛(OR=2.12,95%CI: 1.67~2.70)、肾功能不全(OR =5.12,95%CI: 1.87~14.06),而保护因素为舒张压偏高 (OR=0.93,95%CI: 0.89~0.97)和手术/介入治疗(OR =0.14,95%CI: 0.10~0.20)。结论 控制血压水平,预防神经系统、肾功能不全及心包积液等并发症,积极采取手术/介入治疗,修复主动脉内膜破口可以有效降低主动脉夹层患者的死亡风险。

主动脉夹层(aortic dissection,AD)指主动脉内膜在外因和(或)内因作用下发生破裂,动脉里的血液循破口渗入到主动脉中膜层,导致主动脉内膜与中膜层沿纵轴剥离,最终形成夹层血肿而呈瘤样扩张。AD是较为常见的危重症之一,其死亡率高,病情发展迅速,已经被公认为致死性、灾难性疾病。以往的文献报告,1周内的死亡率高达50%,一个月内的死亡率在60~70%[1]。如何预防和降低死亡率成为急诊科、心胸外科、血管外科医生的难题。关于我国AD患者死亡危险因素的报道很多,但研究结果存在差异,本研究对自1990年1月至2017年2月发表的研究进行meta分析,旨在筛选出导致我国主动脉夹层死亡的相关危险因素及关联强度,为预防和降低主动脉夹层死亡率提供科学依据。

资料与方法

1.资料来源

采用计算机检索Pubmed、万方数据库(WanFang Data)、中文科技期刊全文数据库(VIP) 、中国期刊全文数据库(CNKI) 并结合文献追溯和人工查阅文献等方法,收集1990年1月至2017年2月国内学者公开发表的有关主动脉夹层死亡危险因素的文献。检索词包括:中文“主动脉夹层”、“死亡” 、“危险因素”;英文"aortic dissection dissease"、 "risk factors"、 "association factors"。

2.文献纳入和排除标准

(1)纳入标准:①至2017年2月我国学者已在国内外期刊公开发表的有关我国主动脉夹层死亡危险因素的文献。②研究样本量> 50例。③开展的研究有明确的时间点。④研究数据包含AD的死亡危险因素OR值及95%CI或可以通过统计学方法转化为OR值及95%CI。⑤各文献研究假设和研究方法相似。

(2)排除标准:①描述性文献,如综述、评述、个案报道等;②未设立对照组的文献;③重复报告、数据不完整或无法利用的文献。④无法获取定量数据或数据存在明显错误的文献。

3.文献质量评价

根据研究目的,提取主动脉夹层死亡因素及暴露于该因素下主动脉患者的死亡人数及OR值、95%CI。提取数据前制定统一的数据提取标准,两名作者同时进行文献阅读并提取数据,对于有疑问的文献,由所有作者严格商量后讨论决定。

4.统计分析

采用Review Manager 5.3软件对所收集的数据进行异质性检验及合并OR值和95%CI的计算。当纳入研究异质性检验结果I2<50%时,采用固定效应模型做 meta 分析;I2≥50% 时,则采用随机效应模型进行 meta 分析,并做出森林图。敏感性分析采用同时计算固定效应模型和随机效应模型的OR值和95%CI,并比较两组结果。发表偏倚分析采用漏斗图进行判断。

结 果

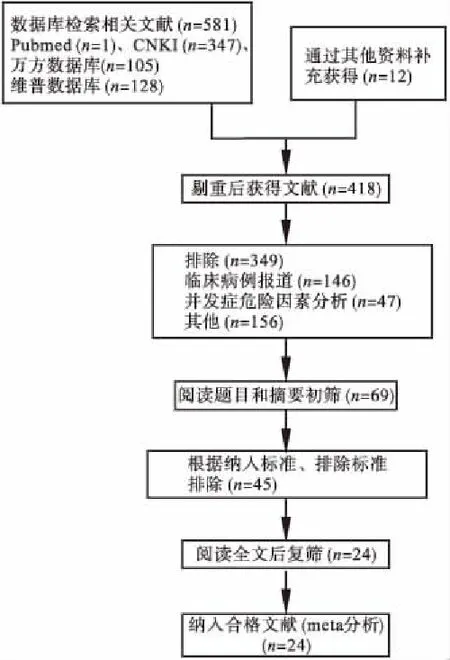

1.文献检索结果

初检出相关文献581篇,通过其他资料补充获得12篇,根据纳入与排除标准,经筛选最终纳入 24篇文献[2-25],文献筛选及结果流程图见图1。

2.危险因素的meta分析

(1)神经系统症状与主动脉夹层死亡的关系

图1 文献筛选及结果

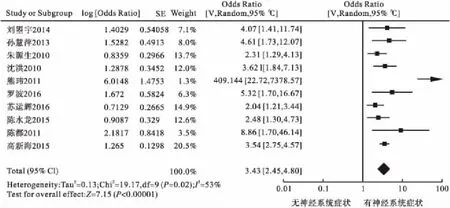

10 个研究记录了出现神经系统阳性症状(晕厥、意识障碍、四肢活动或感觉障碍)时的情况[2-11],各研究资料间存在异质性(I2=53%),因此采用随机效应模型进行分析。meta 分析结果显示,出现神经系统阳性症状为危险因素(OR=3.43 95%CI: 2.45~4.80,P<0.05),见图2。

图2 神经系统症状阳性分析的森林图

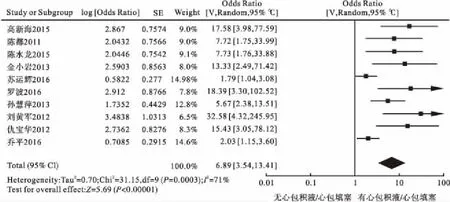

(2)心包积液/心包填塞与主动脉夹层死亡的关系

10个研究记录了心包积液/心包填塞与主动脉夹层死亡的关系[2-4,6,8,9,12-15],各研究资料间异质性明显(I2=71%) ,采用随机效应模型进行分析。结果显示,心包积液为危险因素(OR=6.89,95%CI: 3.54~13.41,P<0.05) ,见图3。

图3 心包积液/心包填塞分析的森林图

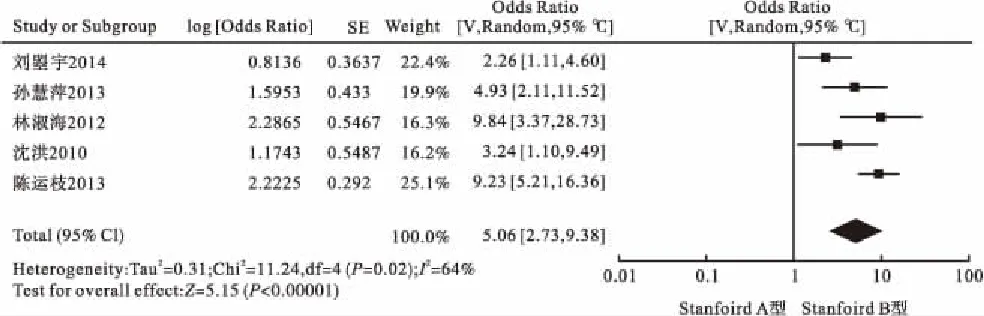

(3)分型与主动脉夹层死亡的关系

5个研究记录了临床分型为Stanford A时的情况[5,7,9,16,17],各研究资料间存在异质性(I2=64%) ,故采用随机效应模型进行分析。结果显示,Stanford A为危险因素(OR=5.06,95%CI: 2.73~9.38,P<0.05) ,见图4。

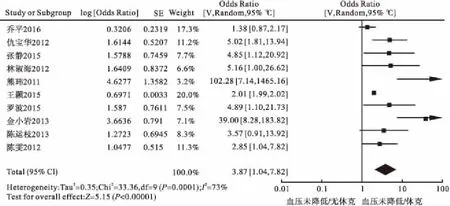

(4)血压降低/休克与主动脉夹层死亡的关系

10个研究记录了血压降低/休克与主动脉夹层死亡的关系[6,10,12,13,15-20],各研究资料间具有异质性(I2=73%) ,故采用随机效应模型进行分析。分析结果显示,血压降低/休克为危险因素(OR=3.87,95%CI: 2.31~6.47,P<0.05) ,见图5。

图4 主动脉夹层临床分型分析的森林图

图5 血压降低/休克分析的森林图

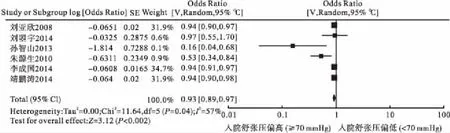

(5)舒张压偏高与主动脉夹层死亡的关系

6个研究记录了舒张压偏高与主动脉夹层死亡的关系[5,11,21-24],各研究资料间存在异质性(I2=57%),故采用随机效应模型进行分析。分析结果显示,舒张压偏高为保护性因素(OR= 0.93,95%CI: 0.89~0.97,P<0.05) ,见图6。

图6 舒张压偏高分析的森林图

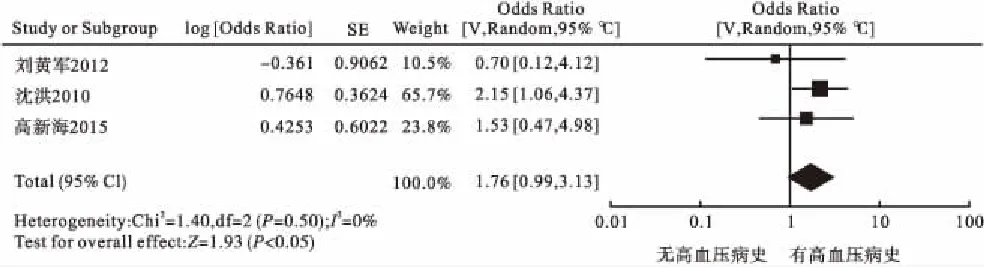

(6)高血压病史与主动脉夹层死亡的关系

3个研究记录了有高血压病史的情况[4,7,14],各研究资料间不存在异质性(I2=0%) ,应采用固定效应模型进行分析。分析结果显示,高血压病史为危险因素(OR=1.76,95%CI: 0.99~3.13,P=0.05),见图7。

图7 高血压病史分析的森林图

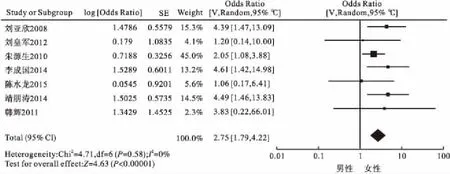

(7)性别与主动脉夹层死亡的关系

7个研究记录了性别与主动脉夹层死亡的关系[3,14,21-23,25,26],各研究资料间无异质性(I2=0%) ,应采用固定效应模型进行分析。分析结果显示,女性为危险因素(OR=2.75,95%CI: 1.79~4.22,P<0.05),见图8。

图8 性别分析的森林图

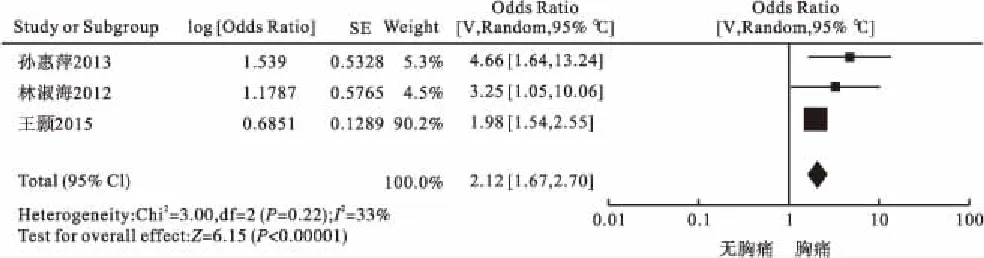

(8)胸痛与主动脉夹层死亡的关系

3个研究记录了出现胸痛时的情况[9,17,19],各研究资料间无异质性(I2=33%) ,应采用固定效应模型进行分析。分析结果显示,出现胸痛症状为危险因素(OR=2.12,95%CI: 1.67~2.70,P<0.05),见图9。

图9 胸痛分析的森林图

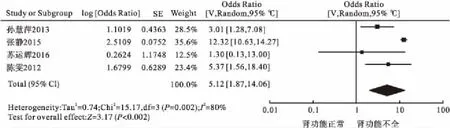

(9)肾功能不全与主动脉夹层死亡的关系

4个研究记录了肾功能不全时的情况[8,9,18,20],各研究资料间异质性显著(I2=80%) ,应采用随机效应模型进行分析。meta分析结果显示,肾功能不全为危险因素(OR=5.12,95%CI: 1.87~14.06,P<0.05),见图10。

图10 肾功能不全分析的森林图

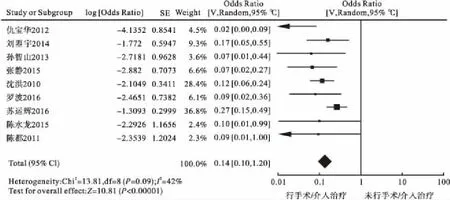

(10)手术/介入治疗与主动脉夹层死亡的关系

9个研究记录了手术/介入治疗与主动脉夹层死亡的关系[2,3,5-8,16,20,24],各研究资料间无异质性(I2=0%) ,故采用固定效应模型进行分析。meta分析结果显示,手术/介入治疗为保护因素(OR=0.14 95%CI: 0.10~0.20,P<0.05),见图11。

3.敏感性分析

对纳入文献中主动脉夹层死亡的10种危险因素同时进行固定效应模型和随机效应模型分析,比较两种模型的结果发现,本研究所包含的10种因素的OR值均相差不大,证明本次研究的合并结果基本可靠,见表1。

图11 手术/介入治疗分析的森林图

危险因素随机效应模型OR(95%CI)固定效应模型OR(95%CI)神经系统症状阳性3.43 [2.45,4.80]3.26 [2.72,3.92]心包积液/心包填塞6.89 [3.54,13.41]3.60 [2.64,4.91]分型5.06 [2.73,9.38]5.32 [3.74,7.55]血压降低/休克3.87 [2.31,6.47]2.01 [2.00,2.02]舒张压0.93 [0.89,0.97]0.94 [0.92,0.96]高血压1.76 [0.99,3.13]1.76 [0.99,3.13]性别2.75 [1.79,4.22]2.75 [1.79,4.22]胸痛2.50 [1.51,4.13]2.12 [1.67,2.70]肾功能不全5.12 [1.87,14.06]11.60 [10.04,13.39]手术/介入0.11 [0.06,0.19]0.14 [0.10,0.20]

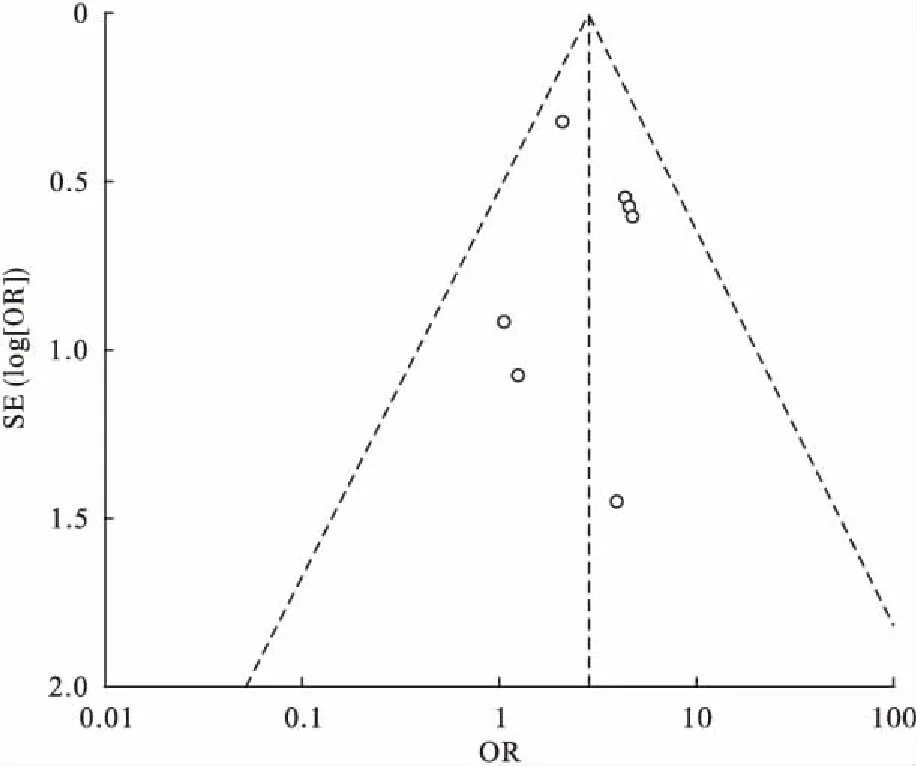

4.发表偏倚分析

将每个研究因素对应的文献逐个进行发表偏倚分析,主动脉夹层死亡各危险因素漏斗图均基本对称,表明荟萃分析结果的稳定性较好。以危险因素性别结果为例,纳入的7个文献基本位于95%CI内且分布较为对称[3,14,21,22,25-27],呈倒漏斗状分布,提示无明显的发表偏倚。见图12。

图12 危险因素性别的漏斗图

讨 论

本研究发现,女性为主动脉夹层死亡的危险因素,其原因可能是:①女性患者疼痛耐受力强,延误就诊时机;②部分女性患者怀孕致主动脉结构发生改变,易于破裂[28-29];③女性患者与男性相比较易累计心包、心脏瓣膜,发生心脏并发症[23]。国外有研究显示高血压病和马凡综合征不仅是主动脉夹层的发病主要病因,也是其死亡的危险因素[30],本研究也证实了这一点,其原因可能为:①高血压致使主动脉滋养血管供血减少,导致中膜缺血,产生层内剪切力;②高血压时动脉壁弹性组织溶解,细胞外基质降解导致动脉壁构成改变,易于破裂,失去治疗时机,导致患者死亡[31]。

神经系统症状阳性包括晕厥、意识障碍、四肢活动或感觉障碍。本研究发现,神经系统症状阳性为AD死亡的危险因素,导致神经系统症状阳性的原因可能是:①夹层累计头臂干动脉,导致脑供血不足甚至昏迷、偏瘫、意识障碍等。②近端夹层穿破心包导致心包内压力急剧上升,心排量急剧下降[32]。③假腔形成后主动脉内压力感受器被激动,迷走神经张力提高或心脏传导阻滞[32]。④夹层血肿累及肾动脉、肠系膜上动脉时,导致脏器功能受损,电解质紊乱[33]。

心包积液/心包填塞一般发生于Stanford A型夹层,由假腔撕至心包所致,为夹层破裂的前兆[9]。因此有文献报道,心包积液或心包填塞是急性Stanford A型AD(相当于 DeBakey Ⅰ、Ⅱ型)的一个重要死亡预测因素[34]。本研究发现,心包积液/心包填塞为AD死亡危险因素。Stanford A 型起源于升主动脉,易引起神经系统及心包积液、心肌梗死等心脏危重并发症,易引起全身多脏器功能衰竭,同时,Stanford A 型夹层患者容易发生左心室扩大、主动脉增宽,故死亡风险高[30]。

本研究显示,入院时舒张压偏高为独立的保护因素。其原因可能为舒张压偏高时有助于主动脉中的血液向外周血管流动,有助于心肌、脑、肾脏等重要器官的灌注,从而减少并发症,降低死亡率[35]。据文献报道,心血管意外与舒张压之间可能存在J型曲线关系[36],舒张压与心血管并发症呈负相关[37]。手术/介入治疗为AD的保护性因素,手术的目的是防止主动脉破裂、心包填塞和减轻主动脉反流,减轻脏器缺血及防止夹层进一步增大。Stanford A型AD手术原则是切除撕裂的内膜,进行主动脉人工置换,而针对于Stanford B型夹层则主要应用介入治疗,包括支架植入术和经皮球囊开窗术,手术目的为修复腔内破裂口,降低夹层破裂及进一步进展的风险。据文献报道,介入治疗可显著降低Stanford B型AD 的病死率[38]。

本研究共纳入27篇非随机病例对照研究文献,同时应用固定效应模型和随机效应模型进行敏感性分析,比较两种模型的结果发现,本研究中的所有因素两种模型计算的OR值均相差不大,说明本次研究的合并结果基本可靠。但本研究也存在一定的局限性。第一,国内有好多文章报道了年龄、急性病程、肢体缺血、心梗等其他因素对主动脉夹层死亡的影响,但由于数据极少或其他原因而无法纳入这次meta分析,对分析的质量和研究的结果产生一定的影响;第二,本次分析仅纳入了国人公开发表的中英文期刊文献,资料的全面性受到了一定的限制;第三,检索结果中回顾性研究较多,含有大量不确定混杂因素;第四,纳入因素中涉及高血压病史、胸痛、肾功能不全的文献只有3~4篇,导致 meta 分析可能存在一定偏倚,影响 meta 分析的结果,影响本文所得结论的推广,因此需要更多研究进行论证。尽管存在上述局限性,但本次分析克服了单个研究样本量小、地区局限的不足,能较为客观地反映部分危险因素与主动脉夹层院内死亡之间的真实联系。

针对以上研究结果,我们可以得出结论:女性、高血压、神经系统症状阳性、心包积液、分型为Stanford A型、血压降低/休克、胸痛、肾功能不全为主动脉夹层患者死亡的危险因素,而为舒张压、手术/介入为保护性因素。为降低主动脉夹层患者的死亡率需控制好血压、预防神经系统、急性肾功能不全及心包积液等并发症,积极采取手术/介入治疗,修复主动脉内膜破口,防止夹层破裂。