浅谈《考工记》之陶类——甗与鬲

姚佳玲

摘要:本文主要讲述《考工记》中的陶戲和陶鬲的形制变化和功能用途来展开详绌的描述。

关键词:考工记 陶甗 陶鬲

《考工记》是先秦时期一部重要的科技专著,原未注明作者及成书年代,一般认为它是春秋战国时代经齐人之手完成的。《考工记》是中国先秦时期的手工艺专著,部分地反映了当时中国所达到的科技及工艺水平。内容丰富,涉及面广。由上可知,先秦官府手工业的一些主要部门大体都已列入,对每一工种,都简要地介绍了有关产品的形制、结构和工艺技术规范,其中还涉及到了大量的物理、化学、天文、数学、生物等问题。总之, 《考工记》一书从多方面反映了先秦科学技术的发展状况和先进水平以及人们对生产过程规范化的一些设想和周王朝的一些典章制度。这是我国古代比较全面地反映整个手工业技术的唯一的一本专著。

在古代的众多手工业技术中,制陶可算是极为重要的一种。陶器的发明,是人类文明发展的重要标志,是人类第一次利用天然物,按照自己的意志,创造出来的一种崭新的东西。人们把粘土加水混和后,制成各种器物,干燥后经火焙烧,产生质的变化,形成陶器。它揭开了人类利用自然、改造自然的新篇章,也大大改善了人类的生活条件,在人类发展史上开辟了新纪元。

在《考工记》中,提到了几种古代常见的生活陶器,本文以陶甗和陶鬲为例。

关于甗的记载相对来说较为简略,在抟埴篇“陶人”一节中这样记载: “陶人为戲,实二鬴,厚半寸,唇寸。”“凡陶旊之事,髻垦薜暴不入市。器中膊,豆中县,膊崇四尺,方四寸。”闻人君先生将其译注为:陶人制甗,容积二鬴,壁厚半寸,唇厚一寸;凡陶人、旊人所制的器具,形体歪斜、顿伤、破裂、突起不平的都不能进入官市交易;陶器要用膊校正,豆柄要直立中绳,膊的高度为四尺,方边,每边四寸。虽然《考工记》对甗描述的笔墨不多,但我们从中可以了解甗的容量、厚度、制作工艺、工具,以及进入市场的标准。这给后世生产留下了重要的参考数据。

甗产生于新石器时代晚期,流行于商代至汉代,东汉之后逐渐衰亡,是我国古代劳动人民在长期的生活实践中发明创造的一种组合炊具,相当于今天我们用的带有箅子的锅。甗(如图1)的造型分上下两部分,中间有穿的箅,上部的甑与下部的鬲或鼎、釜,或分体,或合体,多为圆形、立耳,少数为方形。早期的甗为陶制,商周时期,甗开始用铜铸成,秦汉之际出现铁制甗。

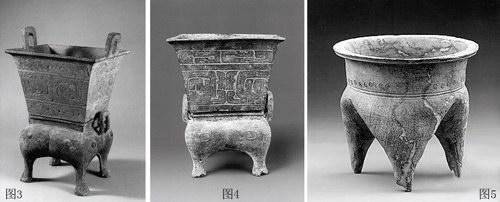

甗的形制有一个演变的过程,一般情况下,在商以前,甗为陶制,陶甗的陶甑部分较大,陶鬲部分较小。商代早期出现了青铜甗,但数量很少,普通百姓日常所用的甗大多仍为陶制。商代的青铜甗多为甑、鬲合铸,也有少量分铸,一般为一甑一鬲。值得一提的是商代晚期出现了“一鬲三甑”的“三联甗”(如图2)。西周时期出现了方甗(如图3>,造型更加科学、美观。

从目前出土的陶甗来看,其质料大多为夹砂陶。陶甗作为陶炊具,必须耐火、耐高温,能经受火的反复炙烧而不裂不炸。在陶土里掺入沙粒可以提高陶器的耐火性,与此同时,也降低了陶泥的可塑性,因此陶甗往往都比较厚重。在《考工记》中有记载,陶甗“容积二孔鬴,壁厚半寸,唇厚一寸。”《考工记》中的量制是齐国之制,一鬴等于六斗四升。由此可见,陶甗体积较大,壁和唇较厚,总体上看来是比较笨重的。

甗的用途主要有三种,即作为炊具、礼器和葬具。甗最初是作为炊具出现,其用途与现代蒸锅类同,它实际上兼具灶与锅的双重功能。最初的甗多为甑、鬲铸为一体,甑内没有箅子。后来甑的内壁铸上了三个三角齿,用于承托箅子。甑多为圆体,侈口,两立耳。商周时期的青铜甗(如图4)的甑、鬲开始分铸,甑底穿孔作为箅子,箅下的榫圈与鬲口形成子母扣。如此设计使甗变得方便灵活,易于使用。

鬲在古代的时候同样是用作炊食用具,所谓“盛鐉用鼎,常饪用鬲”。 《尔雅·释器》: “款足者谓之鬲。”疏: “款,阔也。谓鼎足相去疏阔者名鬲。”在中国的炊具器物中,陶鬲出现比较早,新时期时代已普遍使用;商代早期有了青铜器。商周时期继续流行。其形状大多为侈口、圆腹、三个袋状足,有的颈部有双耳。丰满的鬲足犹如三个拼在一起的奶牛乳房,其作用是在烧煮时扩大受火面积,从而较快地煮熟食物,所以《汉书·郊祀志》称鬲就是空足鼎。

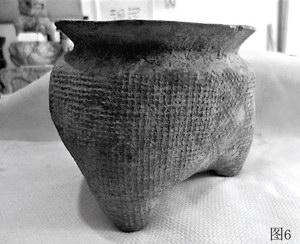

使用时,在三个袋状足下直接燃火煮食。鬲有实用器与明器之分。实用多为夹砂陶,胎质坚硬器壁较厚;明器则多为泥质陶,火候较低,胎质疏松,表面打磨得很光滑,有的还用红、白二种颜色绘出各种纹饰。器型与鼎相近,区别在鼎有实足,鬲是袋形足。从其相似的功能与形状来看,鼎应该是由鬲发展而来。新石器时代已出现,至春秋战国时期消失。一般来说,腿长裆深的陶鬲年代都早,可以直接支在地上,便于填柴引火(如图5)。后来,随着灶台的广泛使用,陶鬲腿的功能逐渐淡化,遂成为锅釜,也就是所谓“破釜沉舟”的“釜”(如图6)。陶鬲一直沿用直到西汉陶灶出现。

夏商周时期的陶鬲都是使用夹砂陶器制作的,夹砂陶器的透气性、散热性比泥质陶器好,能使食物更快速的熟实,因此炊具都是使用夹砂陶制作的。

这个时候住所中没有厨房没有餐厅没有桌椅板凳,都是围在火樘旁席地而坐就食。殷《左转,襄公二十八年》中有一则故事齐臣庆舍与人搏斗受伤后还能拉着房项的梁柱,况且当时还是最宏伟的建筑物一一宇庙,由此可想一般建筑的高度了。正是因为房屋的低矮而简陋,使得空间狭小,人们在室内只能席地而坐和饮食。

古代对于陶鬲的记载也有许多,除了《考工记》里“鬲实二觳,厚半寸,唇寸”记述了其容量、壁厚以及口沿宽度以外,还有《说文》提到: “鬲,鼎属,实五觳,斗二升日觳。象腹交文,三足。凡鬲之属皆从鬲。”另外《汉令》记载: “鬲,从瓦,厤声。”段玉裁注《释器》日: “鼎款足者谓之鬲。”

《考工记》中,通篇贯穿“和合”的思想,即是传统文化中和睦的部分。 “和合”这一思想在《考工记》中最明确的表述为“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者然后可以为良。”这段述文可以说是中国古代技术传统中一个深刻的造物原则或价值标准。纵观我国陶瓷艺术发展史,无不体现并遵循美这一原则和标准。

《考工记》所谓的“天时,地气”是来自大自然方面的客观因素的制约,而“材美,工巧”则是来自主体方面主要因素的作用。所谓天时,即是指不依人的意志为转移的自然规律,陶瓷正是在人们对自然规律的探索和应用中产生的。陶瓷作品的制作也必须按照自然规律进行。地理环境的不同,会产生不同的礦产分布,因而影响陶瓷的地域特色。例如唐代的南青北白,宋代的五大名窑,再如宜兴的紫砂瓷,都是因地理环境的不同对地方陶瓷艺术产生了影响。

材美也即是肯定人对材料质地、品性的选择,根据实际需要,主动地体会材料的美,包括材料的物理、化学等性质。例如青花以钴盐类为原料,施透明釉高温一次烧成而得的青色花纹,就是人们对材料美的合理运用。

《考工记》中的“工巧”就是对人的创造才能的肯定,“三材既具,巧者合之”“六材既具,巧者合之”。古人认为,虽有良才而无良土,则“弗为也”,即便有了天时、地气、材美的良材,但如无“巧者”,宁可束之高阁,而绝不付诸庸工。 “巧者”,即良工可以使各种材料在制作中合理而科学的协调好,发挥出他们的最佳特性,从而使产品达到完美的境地。

总的来说,在陶瓷艺术创作过程中,要遵循并利用客观规律,因时因地合理取材,并且充分地发挥自己的主观能动性,使“材具”且“巧者合”,这样才能使我们的作品达到完美的境地。

参考文献:

[1]闻人君.《考工记》译注[M].上海:上海古籍出版社,2008: P94, 169

[2]冯先铭.中国陶瓷史.上海古籍出版社,2006