饲料蛋白水平对梭鱼形体指标及血液生化指标的影响

陈 涛,王爱民,胡 毅,倪金金,乔 帼,徐 跑,刘 波,徐钢春,陆永生

(1.湖南农业大学/湖南省特色水产资源利用工程技术研究中心,湖南长沙 410128; 2.盐城工学院/江苏省沿海养殖鱼类饲料工程技术研究中心/江苏省沿海池塘养殖生态重点实验室,江苏盐城 224051; 3.中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,江苏无锡 214081)

梭鱼属于鲻形目鲻科,主要分布于中国、日本和朝鲜半岛沿海,喜栖息于江河口和海湾内,也进入淡水中生活。梭鱼肉质鲜美、营养价值高,从生态养殖的角度来看,我国从20世纪50年代起就开始研究梭鱼的人工繁殖和养殖技术。梭鱼作为经济型鱼类,有关它营养需求方面的研究有很多。张春暖等通过投喂6组脂肪水平不同的饲料,研究梭鱼对脂肪的最适需求量,结果表明,梭鱼适宜脂肪水平为9.30%~9.64%[1]。

蛋白质是影响鱼类生长和消化道组织的主要因素,不仅为鱼类提供合成各种氨基酸,也是鱼体内酶、激素等重要物质的主要成分[2]。饲料蛋白水平对鱼类的生长有很重要的影响,当饲料蛋白水平过低时,鱼类的生长受阻,生长速率低,同时由于鱼类摄入的蛋白质不足,肠道黏膜及消化腺体细胞更新受到障碍,肝脏和胰脏维持正常生命活动的功能受损,从而引起消化机能障碍,若饲料蛋白水平长期过低,鱼类的抵抗力下降,发病率将增高,但是饲料蛋白水平过高,会增加鱼类肝脏的负担,也不利于其生长,因此研究饲料蛋白水平对鱼类生长的影响在水产养殖中具有重要意义[3]。

基于目前国内外已有研究,梭鱼关于饲料蛋白的研究还未见相关报道,本试验通过投喂26%、28%、30%、32%等4种蛋白水平的饲料,研究其对梭鱼形体及血液生化指标的影响,为开发梭鱼高效环保配合饲料提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

试验所用梭鱼均采购自江苏省盐城市大丰龙辰特种水产养殖专业合作社,选取大小均匀、反应灵敏、健康的梭鱼。

1.2 试验饲料

基础饲料原料主要由鱼粉、花生粕、菜籽粕、DDGS、小麦、米糠、豆油、磷酸二氢钙、预混料组成,原料经粉碎机粉碎,过80目筛,在基础饲料中豆粕的添加量为15.00%、10.50%、6.00%、1.50%,蛋白水平分别为32%、30%、28%、26%,配制成4组蛋白水平的等能饲料,试验饲料配方见表1。

表1 试验饲料配方组成(干物质基础)

注:预混料含各种维生素和矿物质。

1.3 饲养与管理

养殖试验在盐城市大丰龙辰特种水产养殖专业合作社进行,周期2个月(2016年7—9月),采取池塘工业化养殖模式,分为4组(共12个水槽),每组3个重复(3个水槽),水槽长22 m、宽5 m,水深2 m,水槽容积约为200 m3,每个水槽放入2.0万尾,平均体质量约为93.7 g梭鱼鱼种,分别投喂26%、28%、30%、32%试验饲料,每天投喂3次(06:30、12:30、17:30),饲养期间保持各个水槽养殖条件一致,水质清新,溶氧充足,水温为27~28 ℃,pH值为7~8。

1.4 样品采集

饲养60 d后禁食24 h,每个水槽随机选取10尾大小均匀、健康的梭鱼,用MS-222迅速麻醉,称体质量并测量其体长、体宽、体高、眼径、尾柄宽等形体指标。尾静脉釆血,然后将梭鱼解剖,取出内脏,并称内脏、肝脏和胃的质量。血清于-20 ℃下保存待测。

1.5 数据处理

试验数据均以“平均值±标准差”表示,采用SPSS 24.0软件进行单因素方差分析(One-Way ANOVA)和Duncan’s检验,数据统计的显著性水平为0.05。

2 结果与分析

2.1 饲料蛋白水平对梭鱼形体指标的影响

由表2可知,随着饲料蛋白水平的增加,梭鱼的肥满度、胃体指数、脏体指数及肝体指数均没有明显变化。饲料蛋白水平为30%时,梭鱼的肥满度最低;胃体指数在蛋白水平为30%时最低,在32%时最高;梭鱼的脏体指数呈现先下降后上升的趋势,并且在30%饲料蛋白水平时最低;肝体指数呈下降的趋势。各组间形体指标没有显著差异。

表2 饲料蛋白水平对梭鱼形体指标的影响

注:同列数据后不同小写字母表示各组数据差异显著(P<0.05)、字母相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。

2.2 饲料蛋白水平对梭鱼血液生化指标的影响

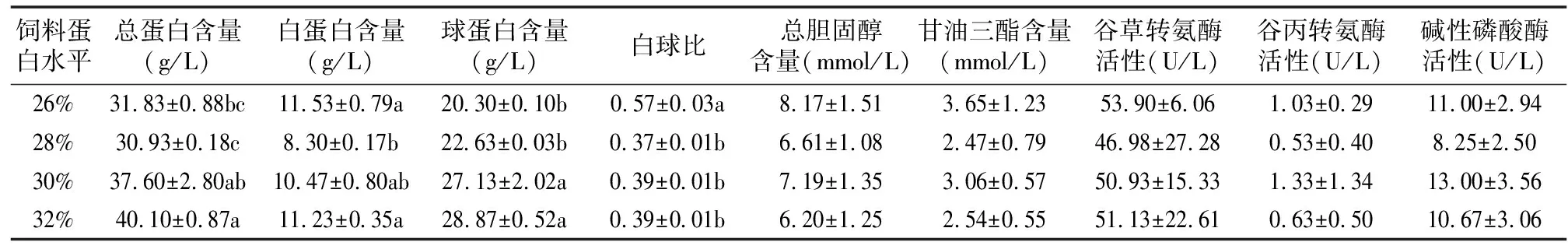

2.2.1 饲料蛋白水平对梭鱼血液蛋白代谢的影响 由图1及表3可知,饲料蛋白水平为32%组总蛋白含量最高,饲料蛋白水平为28%组最低,2组差异显著(P<0.05)。饲料蛋白水平为26%组白蛋白含量最高,饲料蛋白水平为28%组最低,2组差异显著(P<0.05)。饲料蛋白水平为32%组球蛋白含量最高,饲料蛋白水平为26%组含量最低,饲料蛋白水平为32%组、30%组明显高于饲料蛋白水平为28%、26%组(P<0.05)。

表3 饲料蛋白水平对梭鱼血液生化指标的影响

2.2.2 饲料蛋白水平对梭鱼血液脂肪代谢的影响 由图2、表3可知,饲料蛋白水平为26%组梭鱼血液中的胆固醇含量最高,饲料蛋白水平为28%组胆固醇含量最低,4组差异不明显(P>0.05),总体呈下降趋势;饲料蛋白水平为26%组梭鱼血液中的甘油三酯含量最高,饲料蛋白水平为28%组甘油三酯的含量最低,4组差异不显著(P>0.05),总体呈下降趋势。

2.2.3 饲料蛋白水平对梭鱼肝功能的影响 由图3、表3可知,梭鱼血清中谷草转氨酶、谷丙转氨酶、碱性磷酸酶活性差异不显著(P>0.05),谷草转氨酶活性在蛋白水平为26%时达最高,在蛋白水平为28%时最低,但两者差异不显著(P>0.05),蛋白水平为28%时谷丙转氨酶含量最低,各个蛋白组间变化不显著(P>0.05),碱性磷酸酶分别在蛋白水平为30%、28%时达到最高和最低,但4组差异不显著(P>0.05)。

3 讨论

3.1 饲料蛋白水平对梭鱼形体指标的影响

肥满度是鱼的质量与鱼体体长立方的比值,反映的是鱼类的生长情况和肥瘦程度。肥满度高,表明鱼的形体好,生长快。以往的研究表明,地区、温度及个体性成熟年龄会对鱼类的肥满度产生影响。例如,通过测量云南昆明和四川2种地方裂腹鱼的肥满度发现,在四川饲养的裂腹鱼的肥满度高于云南昆明的裂腹鱼[4]。李忠炉等研究渤海和黄海小黄鱼时发现,水温升高会导致小黄鱼肥满度增大,个体性成熟年龄小的小黄鱼肥满度比较小[5]。本试验结果表明,4种蛋白水平的饲料对梭鱼的肥满度无显著影响。这和黄姑鱼研究得出的结论[6]一致,类似的结果在大黄鱼[7]、宝石鲈[8]等鱼类上都有发现。邓伟用22%、24%、26%、28%、30%、 32%等6种不同全植物蛋白水平的颗粒饲料投喂团头鲂,发现其肥满度呈先上升后下降的趋势,在蛋白水平为30%时达到最大,说明蛋白水平过高反而不利于团头鲂良好体型的形成[9]。本试验结果与团头鲂的报道不一致,可能受到鱼种、养殖模式和饲养条件等差异的影响。

内脏质量、内脏指数作为评价动物生长发育程度和器官功能的2个常用指标,在生物医学研究中常被使用。脏体指数是内脏质量与体质量的比值,用来衡量水产动物形体、健康状况的指标[10]。本试验结果表明,26%、28%、30%、32%等4种蛋白水平饲料对梭鱼的脏体指数没有显著影响,各试验组间梭鱼的脏体指数很接近,说明这4种蛋白水平没有对梭鱼的内脏造成负担,类似的结果在鲫鱼中也有报道[11]。有关鱼类内脏团增量的研究,大都是由脂肪引起的鱼类内脏增质量,Aksnes等研究黑线鳕发现,由于鱼类肠道外面储存了多余的脂肪,从而使得内脏质量增加[12];芙蓉鲤鲫也有类似的报道[13]。但也有研究表明,饲料蛋白水平对鱼类的脏体比产生影响,达氏鲟幼鱼的脏体比随饲料蛋白水平的升高而呈下降的趋势[14],饲料蛋白水平过高,也会增加鱼类内脏的负担,也不利于其生长[15]。本试验结果和达氏鲟不一致,可能因为鱼的品种不一样,内脏所能承受的蛋白水平程度也不一样,有关梭鱼内脏所能承受的蛋白水平还须进一步研究。

胃体指数是鱼体胃的质量与体质量的比值。本试验中各试验组梭鱼的胃体指数相近且没有明显差异,说明不同饲料蛋白水平对梭鱼的胃体指数没有显著影响。对于鱼类,胃是一个比较特殊的器官,并不是所有的鱼都有胃,可以把鱼分为有胃鱼和无胃鱼,一般偏草食性鱼类具有胃,如鲫鱼、鲤鱼,反之肉食性鱼类没有胃。目前,还没有饲料蛋白水平对鱼类胃体指数影响的报道,因此有关饲料蛋白水平对梭鱼胃体指数的影响有待进一步研究。

在鱼类上,肝脏被视为脂肪和糖原沉积的主要场所,肝体指数一般作为肝脏脂肪或者糖原蓄积的表观指标,肝体指数是鱼类肝脏质量与体质量的比值。本试验结果表明,饲料蛋白水平对梭鱼的肝体指数没有显著影响,与宝石鲈[8]、金头鲷、大西洋鲑和欧亚鲈的研究结果一致。以鱼粉、豆粕和小麦粉作为蛋白质源配制6种等能饲料喂养黄姑鱼,发现各组的脏体比、肝体比及肥满度的变化差异不显著[6]。吴强强等研究发现,不同饲料对黄颡鱼的形体指标有一定的影响,但差异不显著,而黄颡鱼脏体比和肝体比的差异主要是由饲料中所含蛋白质水平引起的,原因是粗蛋白给鱼体肝脏带来负担,从而影响了脏体指数和肝体指数[16]。本试验中各组梭鱼的肝体指数没有显著差异,说明26%~32%的饲料蛋白水平没有对梭鱼的肝脏造成负担。

3.2 饲料蛋白水平对梭鱼血液生化指标的影响

3.2.1 饲料蛋白水平对梭鱼血液蛋白代谢的影响 蛋白代谢能力反映了机体对蛋白质的消化利用情况。食物中的蛋白在动物体内降解为氨基酸,被机体吸收利用合成生长所需的蛋白。总蛋白含量、白蛋白含量、球蛋白含量及白球比是评价动物蛋白代谢的主要指标。球蛋白是机体的免疫蛋白,参与机体防御,保护动物不受外来入侵。白蛋白的含量在血液中较高,且会受到摄入蛋白量的影响,通常用以修复并保护破损的蛋白质,维持血液环境的稳定。

彭士明等在针对黑鲷的研究中发现,在正常范围内,随着蛋白水平的提高,鱼类的蛋白质积累量逐渐增加[17]。邵庆均等在研究饲料蛋白水平对宝石鲈的生长影响试验中发现,33%蛋白组中的肌肉蛋白含量显著高于23%和28%蛋白组[8]。本试验中梭鱼体内的蛋白含量随着蛋白水平的提高而表现出显著差异,与黑鲷和宝石鲈的研究相一致。高蛋白的饲料能够给梭鱼提供更多的蛋白质,鱼类所能获取的氨基酸量更多,直接促进鱼类的生长,鱼类的蛋白代谢速率提高,血液中的蛋白含量相应上升。

3.2.2 不同蛋白水平对梭鱼血液脂肪代谢的影响 血清中的脂类是反映鱼体脂肪代谢的指标,鱼类会从食物中吸收自身生长所需要的营养物质,过量的脂类物质会被转移到肝脏组织中。相应地,肝脏中累积的内源性脂肪也会转移到外部。而这些过程中脂肪的转运工作都是以血液为载体进行的。因此,鱼类的脂肪代谢水平会在血液指标中得到体现。

在研究吉富罗非鱼[18]的过程中也发现,饲料中蛋白质含量升高时,粗脂肪含量在减少,同样的结论在马来西亚鲶鱼[19]和石斑鱼[20]身上也得到了体现。而针对四须鲃[21]和棕鳟[22]的研究发现,鱼类的脂肪代谢与饲料的蛋白水平没有体现出任何线性关系。

本试验结果显示,总胆固醇和甘油三酯含量在28%蛋白组中均出现了最小值,且整体呈现出下降的趋势,表明高蛋白会抑制梭鱼血液脂肪的代谢。结果与吉富罗非鱼、马来西亚鲶鱼和石斑鱼的研究结果相一致,但与四须鲃和棕鳟的研究结果不符。可能是因为鱼种不同,因此各个种类间脂肪沉淀的程度不同。当饲料中的蛋白质不足,鱼类会继续摄食来维持自身的生长和活动,导致更多的脂肪积累。在不同的生长时期,鱼类对蛋白的需求量也有所变化,关于饲料蛋白水平对鱼体脂肪代谢的影响机制仍有待深入研究。

3.2.3 不同蛋白水平对梭鱼肝功能的影响 转氨酶是评价动物肝脏功能很重要的指标,谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)是动物体内2种重要的酶,主要参与氨基酸代谢,在机体处于正常状况时,血清中ALT和AST的活性较低,当日粮中的营养物质与动物所需不相符合或者动物受到胁迫作用时,特别是当肝脏受损时,将会提高血清中ALT和AST的活性。本试验结果显示,随着蛋白水平的升高,ALT和AST的活性没有呈现升高的趋势,意味着梭鱼的肝脏组织没有受到损害,各组梭鱼的健康状况良好,本试验结果与大黄鱼的结果[7]一致。ALT和AST在肝脏中的主要功能是负责将特定氨基酸的1个氨基转移到另一个氨基酸上,参与氨基酸代谢。饲料中蛋白含量过高或者碳水化合物的比例过大都会造成肝脏中ALT和AST水平升高,本试验中2种酶的活性都没有随着蛋白水平的升高而增加,说明32%饲料蛋白水平没有超过梭鱼肝脏所能承受的范围。

碱性磷酸酶在动物的各种组织细胞中普遍存在,在肝脏细胞中活性最高,它是生物体内调节钙磷代谢、参与磷酸基团转移的重要调控酶。有研究表明,碱性磷酸酶能改变病原体的结构,从而使病原体能更容易被机体识别和吞噬。有团头鲂的研究表明,当饲料蛋白水平由35%下降到25%时,团头鲂幼鱼的碱性磷酸酶活性没有显著变化[23];本试验结果表明,当饲料蛋白含量从26%增加到32%时,梭鱼血清中碱性磷酸酶的活性没有显著变化,说明梭鱼属于健康状态,和团头鲂的研究结果一致,类似的结果在星川斑鱼上[24-25]也有发现。有关饲料蛋白水平对鱼类碱性磷酸酶活性的影响的报道不多,有待于进一步研究。

4 结论

饲料蛋白水平在26%~32%范围内,梭鱼形体特征正常,未受影响;饲料蛋白水平在26%~32%范围内,高蛋白水平会促进血液中蛋白质的代谢,抑制脂肪代谢,对肝功能没有影响。