大学生团员对高校共青团的组织认同提升研究

杨怡斐

摘 要:大学生团员是高校共青团建设的中坚力量,随着共青团全面深化改革进程的推进,新时期大学生团员对高校共青团的组织认同问题备受瞩目。文章基于组织认同理论建立认同评价指标,对华南理工大学在校大学生团员对共青团的组织认同现状及认同影响因素进行调研,并从基础环节、重点方向、核心内容、重要途径等方面探索大学生团员对高校共青团的组织认同提升策略。

关键词:组织认同;大学生团员;高校;共青团

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2018)06-0059-04

一、问题的提出

共青团是党领导下的先进青年群众组织,高校共青团作为高校最为重要的青年群众组织,肩负引领大学生群体成长成才的特殊职责。大学生团员是高校共青团开展青年工作的力量源泉和牢固基石,他们对高校共青团的组织认同切实关乎高校共青团政治使命的完成,对党的青年事业发展具有战略层面的重大意义。随着改革开放带来的多元文化浪潮的激荡迭起,大学生团员的思维和需求呈现多维发展态势,与此同时,高校共青团传统工作模式与时代要求脱节[1]、个别团组织“精英化”发展[2]、共青團与团员之间话语不统一等问题的出现[3],使得高校共青团和大学生团员之间产生了距离感,团员对共青团的组织认同不容乐观,共青团工作受到了阻碍和影响。因此,面对当前高校共青团工作凸显的问题和短板,围绕大学生团员对高校共青团的组织认同问题进行探究便显得尤为必要。本文将立足于组织认同理论视角,通过问卷调查探寻大学生团员对高校共青团的认同现状及认同影响因素,并提出针对性的认同提升对策,为顺应时代呼唤的高校共青团深化改革提供一定参考和借鉴。

二、评价指标和问卷调查

(一)认同评价指标建立

组织认同被认为是个体对所属组织成员身份的自我构念,是个体通过认知、归依、评价和选择等方式内化组织价值观的结果[4]。根据组织认同理论的概念内涵并基于本文研究目标,将大学生团员对高校共青团的组织认同设为一级指标,同时将一级指标细化为认知维度、情感维度、评价维度和行为维度四个二级指标,此外,结合高校共青团工作实际,再将二级指标按一定逻辑分解为15个三级指标,具体评价指标如表1所示。

表1 大学生团员对高校共青团的组织认同评价指标

(二)问卷设计与调查

依据所建立的组织认同评价指标,结合李克特五级量表原理设计调查问卷,基于二级指标将问卷测量内容分为认知维度、情感维度、评价维度和行为维度四个部分,并将二级指标对应的每个三级指标具体化为相应的问题。以华南理工大学在校大学生团员为调查对象进行抽样调查,共计发放了600份问卷,回收了578份问卷,其中554份为有效问卷,有效率达95.85%。在调研对象中,大学一年级至大学四年级的团员所占比例分别为26.52%、27.16%、24.43%和21.89%;人文社科类、理工类、艺体类和医学类专业团员所占的比例分别为30.22%、40.98%、21.13%和7.67%;其中,42.6%的大学生团员表示正在担任共青团干部。

三、大学生团员对高校共青团的认同现状分析

(一)总体认同情况分析

对组织认同的各维度进行描述性统计分析,可得各维度的平均值,如表2所示。从中可看出,各维度平均值均超过3,说明大学生团员对高校共青团在整体上具有较好的组织认同。各维度平均值从高到低依次为情感维度、行为维度、评价维度和认知维度,其中认知维度的平均值远低于其他维度。可见大学生团员对高校共青团的认同主要源自对团组织较为积极的情感依赖、行为选择和价值评价,而对团组织较低的认知状况是制约大学生团员提升对共青团组织认同的关键所在。

表2 各维度的平均值统计表

(二)认同分类对比分析

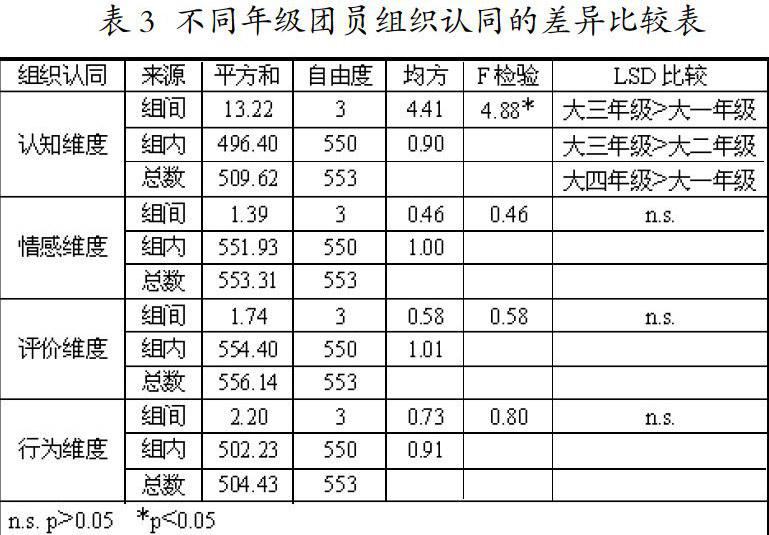

1.不同年级团员的认同对比分析。对不同年级团员的组织认同进行单因子方差分析,可得各年级团员组织认同的差异比较统计表,如表3所示。经过方差分析,各年级团员在情感维度、评价维度和行为维度上的整体检验F值未达到显著水平(p>0.05),说明上述维度均不存在显著差异,仅有认知维度的F值达到显著水平(p<0.05),采用LSD法(最小显著法)进行多重比较后,发现部分年级在认知维度上表现出一定差异,具体而言,大学三年级团员较大学一年级和大学二年级团员具有较高的认知水平,大学一年级团员较大学三年级和大学四年级团员具有较低的认知水平。总的来说,不同年级团员对共青团的组织认同表现较为一致,高低年级存在的认知差异可能是由入学时间长短所引致。

表3 不同年级团员组织认同的差异比较表

2.不同专业团员的认同对比分析。对不同专业团员的组织认同进行单因子方差分析,可得各专业团员组织认同的差异比较统计表,如表4所示。经过方差分析,各专业团员在认知维度上的整体检验F值未达到显著水平(p>0.05),说明该维度不存在显著差异,而在情感维度、评价维度和行为维度上的F值达到显著水平(p<0.05),采用LSD法(最小显著法)进行多重比较后,发现部分专业在上述维度上两两之间存在显著差异。具体来说,在情感维度上,艺体类专业团员较人文社科类和理工类专业团员具有更强烈的情感依赖;在评价维度上,人文社科类和艺体类专业团员较理工类专业团员具有更突出的价值评价;在行为维度上,艺体类专业团员较人文社科类和理工类专业团员具有更积极的行为表现。总的来说,艺体类专业团员较其他专业团员具有相对更高的共青团组织认同水平,理工类专业团员较其他专业团员具有相对较低的共青团组织认同水平。

表4 不同专业团员组织认同的差异比较表

3.团干与非团干团员的对比分析。对团干和非团干团员的组织认同进行独立样本t检验,可得团干和非团干团员组织认同的差异比较统计表,如表5所示。根据样本比较,团干团员与非团干团员二者之间存在均值差异,且团干团员在认知、情感、评价和行为四个维度上的均值均高于非团干团员。与此同时,经过独立样本t检验,发现团干团员和非团干团员在各维度上的t值均达到显著水平(p<0.05),表明二者在各维度上的均值差异都具有显著性,差异程度从高到低依次为认知维度、行

为维度、情感维度和评价维度。由此可见,团干团员比非团干团员对高校共青团有着更加积极的组织认同。

表5 团干和非团干团员组织认同的差异比较表

四、大学生团员对高校共青团的认同影响因素分析

(一)多元线性回归分析

回归分析是统计学上分析数据间量变规律的一种科学方法,可用于描述、解释因变量与自变量之间的依存关系。以家庭引导、学校教育、同辈引领和个人发展等因素为自变量,以大学生团员对高校共青团的组织认同为因变量,通过应用多元线性回归分析,以回答两个问题:一是家庭引导、学校教育、同辈引领和个人发展四个因素是否从整体上对组织认同具有显著解释力?二是在整体解释变异量达到统计上的显著水平时,上述哪些因素存在更大的影响力?

从大学生团员对高校共青团组织认同的回归分析摘要表(见表6)可看出,家庭引导、学校教育、同辈引领和个人发展四个自变量与组织认同因变量的多元相关系数R平方为0.66,表明四个自变量共可解释组织认同因变量66%的变异量。回归分析的整体性统计检验结果F值达到显著水平(p<0.05),说明可以建立回归模型。在标准化回归模型中,四个自变量标准化回归系数(Beta)的t值均达到显著水平(p<0.05),说明自变量对因变量均存在显著影响,且四个自变量的Beta值均为正数,說明自变量对因变量的影响均为正向影响。其中,学校教育和个人发展的Beta值比较大,可知这两个变量对组织认同具有更强的影响力,而家庭引导与同辈引领的影响力则相对较弱。

表6 大学生团员对高校共青团组织认同的回归分析摘要表

(二)灰色关联度分析

灰色关联度分析可用来分析和确定不同因子对主行为的作用与贡献程度。通过应用灰色关联度分析,可探讨和评估大学生团员对高校共青团的认知、情感、评价和行为四个维度在整个组织认同表现中所起的作用程度,以及上述维度与其下一级指标之间的关系,具有一定的科学性和适用性。

1.认同一级指标与二级指标关联度分析。由表7可知,大学生团员对高校共青团的评价维度与组织认同关联最明显,二者灰色关联度达到0.87,其次为情感维度和行为维度,关联度分别为0.76和0.75,与组织认同关联性最低的维度是认知维度,关联度为0.68。这一方面说明大学生团员对高校共青团的价值评价是影响其组织认同的重要因素;另一方面,认知维度与组织认同的关联看似不大,却从中反映出大学生团员对高校共青团相关认知的欠缺。

表7 大学生团员对高校共青团的组织认同与二级指标关联度

2.认同二级指标与三级指标关联度分析。表8反映了组织认同各维度与其三级指标之间的关联度,具体而言,(1)在认知维度上,影响认知维度的主要因素为对共青团组织的认知,二者之间的灰色关联度为0.78,说明对共青团组织的认知是对共青团支部、共青团员等其他相关认知的前提和基础,只有全面熟知共青团所涉及的基本内容与要求,才能提升对共青团的整体组织认同。(2)在情感维度上,较为关键的因素是信任感与归属感,灰色关联度分别为0.89和0.87,说明应注重提升团员在团组织中的荣誉感和归属感体验,即应关注个人的价值实现和组织的凝聚力形成,由此增强团员对共青团的情感依赖。(3)在评价维度上,关联性最大的因素是共青团组织的影响力,灰色关联度为0.91,说明共青团价值内涵的关键在于组织本身的影响力,应立足服务青年之根本推动共青团的建设,进而提升共青团对团员的影响程度,以及团员对共青团的认可程度。(4)在行为维度

上,对共青团活动的参与热度是行为维度的核心,二者关联度为0.92,说明共青团活动对团员的组织认同起着重要影响作用,应致力于设计对团员有吸引力的团活动,通过提升团员对团活动的热度来提高其组织认同。

表8 认知维度、情感维度、评价维度、行为维度与其三级指标的关联度

五、提升大学生团员对高校共青团组织认同的对策

高校共青团工作的顺利开展与大学生团员对其的组织认同休戚相关,唯有将大学生团员紧密凝聚在团组织周围,共青团的政治功能与使命才能得以实现。基于上述调查分析,可从以下几个方面着手提升大学生团员对高校共青团的组织认同。

(一)基础环节:尊重主体地位,增强认知共鸣

根据调研可知,大学生团员对高校共青团的整体认同较为良好,而在认同的具体表现中,对团组织普遍存在较低的认知状况,其中低年级团员的认知表现不如高年级团员。团员对团组织的认知是其对共青团产生组织认同的第一步,也是最基础最重要的一个环节。在当今碎片化信息膨胀、多元文化思潮激荡的时代背景下,大学生团员已然成为接触新文化、新思想和新观念的主要活跃性群体,新时期大学生团员掌握的信息量越来越多,也越来越不能满足成为“路边鼓掌的观众”,传统的“灌输式”“命令式”“注入式”等形式的认知教育只会降低共青团在团员心中的地位,唯有在重视和尊重团员主体地位前提下进行的认知引导,才能真正贴近团员、引发共鸣。一方面,要讲究认知的启发性教育。目前大学生团员多是在中学阶段加入共青团,对共青团的认知良莠不齐,故高校共青团肩负着面向大学生团员开展团史、团情、团务等认知教育的重责,启发性教育要求团组织以平等姿态启发团员掌握团知识的自觉,通过引导团员结合历史故事、时事热点以及成长经验等,实现对共青团基本知识的自发学习和主动思考。另一方面,要注重认知的内化。大学生团员处于瞬息万变的时代,外界信息的快速更迭令其容易分散注意力,应当注重引导大学生团员把团知识的输入与自身原有的价值观念相互交融,构成新的统一、稳定的态度体系,即把对共青团的认知内化于心,才能从思想层面持久形成对共青团的组织认同。

(二)重点方向:体察多维需求,回应团员关切

当代大学生团员成长速度与发展水平不尽相同,个体之间必然存在多样化和差异化,从调研结果中可知,高低年级的团员对共青团存在认知差异,不同专业的团员在对共青团组织认同上也不一致,而非团干团员对共青团的认同积极性则不如团干团员。与此同时,调研结果也表明,学校教育和个人发展是影响团员组织认同的关键性因素。为全面提升大学生团员对高校共青团的组织认同,除了要从自上而下健全共青团在思想引领、学业支持、素质培养、实践锻炼、文化建设等方面的服务育人体系之外,更要将共青团实际工作与团员发展需求相结合、相统一,通过重视和回应团员真正关切来强化团组织与广大团员的黏合作用。其一,深入加强对团干部、优秀团员骨干等的精英化重点培养,并以点带面,发挥这些骨干团员的领袖作用和榜样作用,通过他们“一对多”联结普通团员,尤其关注“沉默的大多数”,助力发现和解决普通团员的思想难题、学习难题、生活难题和发展难题,推动团员联系工作落细、落实。其二,针对不同年级团员的成长规律和发展特点,应从单维谋划、复合教育的角度设计和安排相应的团工作。具体而言,向大学一年级团员提供以学生组织参与、校园文化建设为主的适应性支持;向大学二年级团员提供以学生骨干培养、社会实践锻炼为主的引导性支持;向大三年级团员提供以科创平台搭建、就业方向指导为主的提升性支持;向大四年级团员提供以就业交流与技能提高为主的强化性支持。

(三)核心内容:创新活动机制,做到虚功实做

当前高校中大学生团员的比例高达90%[5],且“95后”团员不断涌进,高校共青团的工作对象发生了极大变化。由调研可知,共青团组织的影响力和团员对共青团活动的参与度是影响大学生团员对高校共青团组织认同的重要因素,因此,面对日趋年轻化的工作对象带来的挑战,如何在贯彻落实团组织思想引领的职责中不断增强团组织影响力,已然成为高校共青团须深入思考的关键问题。思想引领是高校共青团凝聚团员的首要职责,也是提升团员组织认同的精神抓手,但属于虚的工作范畴,要把虚的工作做扎实,把精神要求落实处,需要科学的、长效的实施载体,这一载体即为活动。经过多年探索与发展,高校共青团依托校院两级各学生组织的主渠道力量,已形成百花齐发、百家争鸣的校园活动局面。而面对新时期思维活跃、个性多元的大学生团员群体,高校共青团应致力于创新传统活动机制,深化第二课堂成绩单的开展。第二课堂成绩单制度是共青团中央学校部部署的高校共青团2016年重点推进工作之一,该制度的推行将有力推动共青团各层各类活动的机制化建设,在具体操作中,应本着与第一课堂教学工作相互补充、相互配合的原则,在顶层设计、活动规划、组织安排、实施方案、反馈渠道等方面逐一细化、层层落实,达到“起作用”与“受教育”相结合的活动实效。

(四)重要途径:紧跟时代步伐,力求话语统一

“话语是反映和理解社会关系的关键所在”[6]。话语是高校共青团联系大学生团员的主要媒介,有效的话语体系是促进大学生团员对共青团形成信任关系和归属感觉的重要载体。调研结果显示,大学生团员对共青团组织的信任感和归属感对组织认同起着关键影响作用,因而在文化多元带来话语多元的社会背景下,高校共青团应致力于加强同大学生团员实现话语上的相融相通,构建与团员思维方式和语言习性相统一的话语体系,让团员对共青团产生真正的话语信任和组织认同。具体而言,一是话语内容体现团员立场。要吸引和凝聚年轻的“95后”大学生团员,共青团应主动追寻和贴近团员,才能被团员认同和追随。既要求团组织冲破机关化、行政化边界,與大学生团员进行平等对话,同时也要求团组织准确抓住年轻一代团员的语言特点和情感诉求,想团员之所需、说团员之所思、解团员之所惑,从而站在团员的立场构建话语内容,在话语表达中拉近与团员的距离。二是话语传播结合互联网思维。当前以移动互联网、大数据等为主导的网络信息技术正推动社会变革与前进,高校也逐渐成为互联网创新生态的新阵地,网络已成为高校共青团话语传播的重要载体。新时期大学生团员既是网络信息的受众,也是创造者之一,共青团应当紧跟互联网发展步伐,及时调整话语传播载体形式,规避话语传播盲区,抢占与团员对话的网络高地,以有效的话语传播吸引和影响团员,进而赢取广大团员的组织认同。

参考文献:

[1]吴得卿.基于90后大学生为主体的高校共青团工作创新研究[J].陕西青年职业学院学报,2015,(4).

[2]张华.论共青团改革的首要问题和基本前提[J].中国青年社会科学,2016,(6).

[3]刘丙元.论文化多元化背景下的共青团话语系统建设[J].中国青年社会科学,2016,(2).

[4]魏钧,陈中原,张勉.组织认同的基础理论、测量及相关变量[J].心理科学进展,2007,(6).

[5]徐倩倩.第二课堂成绩单制度:高校共青团融入人才培养的新体系[J].广西青年干部学院学报,2017,(2).

[6]Mark Devenny.Ethics and Politics in Contemporary Theory:between Critical Theory and Post-Marxism[M].Routledge,2004:90.