观察鼻内镜联合下鼻道开窗双径路治疗上颌窦难治性病变的效果

乔国梁,郭敛容

(北京大学深圳医院,广东 深圳 518000)

上颌窦难治性病变的传统治疗方法为单纯鼻内镜手术,但常遗留内镜无法窥及的死角,造成患者因病变无法被彻底清除而反复发作,对预后效果造成严重影响[1]。有研究[2]表明,采用鼻内镜联合下鼻道开窗双径路治疗上颌窦难治性病变疗效显著。本次研究比较分析了上颌窦难治性病变患者单纯鼻内镜开放术与鼻内镜联合下鼻道开窗双径路治疗,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:回顾性分析我院耳鼻喉科于2011年3月~2016年3月收治的53例上颌窦难治性病变患者的临床资料,所有患者上颌窦难治性病变的诊断均符合田勇泉主编的《耳鼻喉头颈外科学》(第7版)中的相关诊断标准[3],并经我院实验室CT及鼻内镜检查确诊。将患者分为观察组与对照组,对照组有23例,其中男13例,女10例;年龄19~64岁,平均年龄(43.57±1.24)岁;疾病构成为10例上颌囊肿,9例上颌窦霉菌病,4例上颌窦息肉。观察组有30例,其中男18例,女12例;年龄18~62岁,平均(43.26±1.12)岁;疾病构成为18例上颌囊肿,10例上颌窦霉菌病,2例上颌窦息肉。两组的一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者均签署知情同意书,排除鼻咽部、上颌窦有恶性肿瘤及手术既往史患者,排除合并严重心肺功能障碍及其他手术禁忌者。

1.2方法:53例患者均在气管插管全身麻醉下手术。术前均给予口服抗生素加外用激素喷鼻剂等围手术期用药1周。对照组经鼻内镜下单纯从中鼻道扩大上颌窦自然窦口径路治疗:0°镜下清除鼻腔新生物,完整切除钩突;如病变累及额、筛窦,则先开放筛泡,清除筛窦及额窦内的病变组织,30°镜下开放并扩大上颌窦自然窦口至1.0 cm×1.5 cm大小,然后30°镜及70°镜下清除上颌窦腔内可见病变,反复生理盐水冲洗窦腔。观察组采用鼻内镜联合下鼻道开窗双径路治疗:术前处理及鼻内镜手术同对照组。30°镜下中鼻道内开放并扩大上颌窦自然窦口后,内镜下暴露病侧下鼻道外侧壁,距下鼻甲前缘后约0.5 cm处下鼻道外侧壁上下弧形切开黏骨膜,暴露骨质,部分骨质薄的病例可直接剥离子切入上颌窦,如骨质较厚可磨钻扩大切口,根据病变位置,使用30°或70°镜,直视下利用各式带角度器械完全切除、清理上颌窦内病变组织,尽量避免损伤正常黏膜,酌情保留炎性可逆黏膜,生理盐水反复冲洗窦腔,并经窦腔及中鼻道探查自然开口情况。妥善止血,膨胀海绵填塞鼻腔。

所有病例均顺利完成手术,无严重并发症发生。术后常规应用抗生素及止血治疗。术后2 d取出鼻腔填塞物,常规鼻腔冲洗加激素类喷鼻剂外用。术后1周出院。门诊定期随访3~6个月。

1.3观察指标及疗效判定:对患者治疗前后临床症状评分、治疗总有效率、病变复发及并发症的发生情况,其中临床症状评分采用视觉模拟评分法(VAS)进行评价,分值为0~10分,得分越高表明病情越严重[4];疗效判定标准为:显效:经鼻内镜检查,患者上颌窦窦口开放良好,黏膜发生上皮化,鼻腔结构恢复正常,冲洗窦腔未见明显脓性分泌物,通气功能完全恢复;有效:患者病情得到良好控制,手术后术区黏膜水肿、肥厚或有肉芽组织形成,冲洗鼻腔见少许脓性分泌物,通气功能有所好转;无效:患者鼻塞、流脓涕等临床症状无缓解甚至加重,术区黏膜明显水肿,部分发生粘连,上颌窦窦口狭窄甚至闭锁,冲洗鼻腔可见较多脓性分泌物,需进行二次手术[5]。治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结果

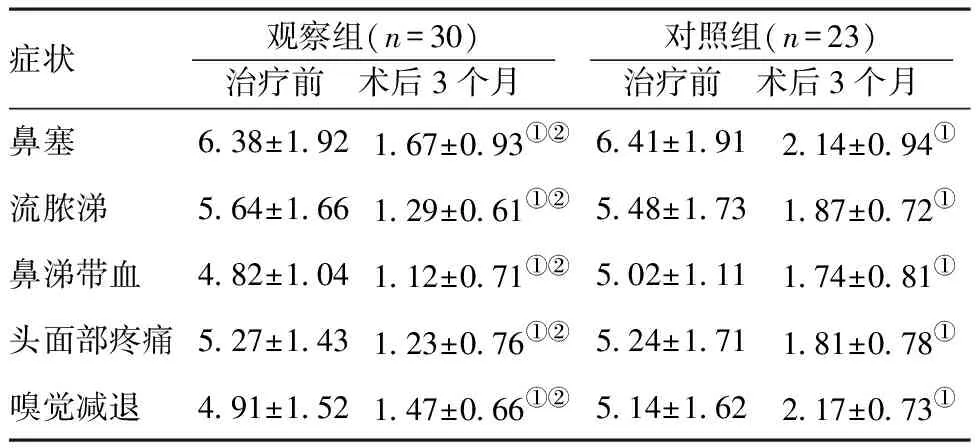

2.1两组治疗前后临床症状评分的变化情况比较:治疗前两组患者临床症状的评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后两组临床症状均较治疗前有显著改善,且观察组的评分明显低于同时期的对照组,两组评分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

症状观察组(n=30) 治疗前 术后3个月 对照组(n=23) 治疗前 术后3个月 鼻塞6.38±1.921.67±0.93①②6.41±1.912.14±0.94①流脓涕5.64±1.661.29±0.61①②5.48±1.731.87±0.72①鼻涕带血4.82±1.041.12±0.71①②5.02±1.111.74±0.81①头面部疼痛5.27±1.431.23±0.76①②5.24±1.711.81±0.78①嗅觉减退4.91±1.521.47±0.66①②5.14±1.622.17±0.73①

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组同期比较,②P<0.05

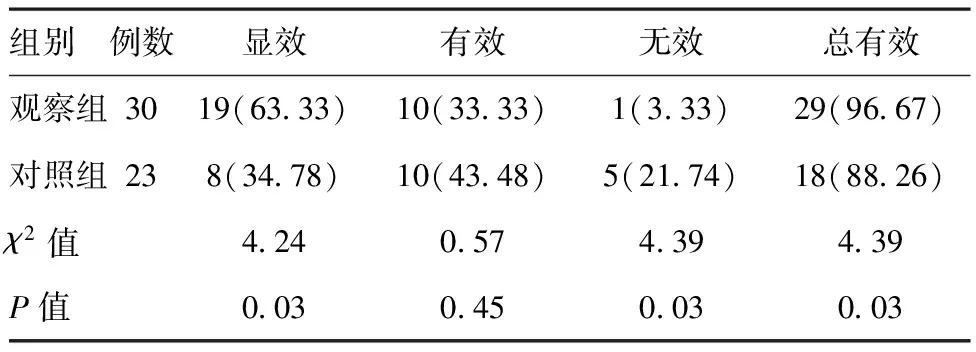

2.2两组的治疗总有效率比较:观察组的治疗总有效率明显高于对照组,两组总有效率差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表12两组总有效率比较[例(%)]

组别例数显效有效无效总有效观察组3019(63.33)10(33.33)1(3.33)29(96.67)对照组238(34.78)10(43.48)5(21.74)18(88.26)χ2值4.240.574.394.39P值0.030.450.030.03

2.3两组病变复发及手术并发症的发生情况比较:术后进行为期6个月的随访,所有患者均给予CT复查,观察组患者未见原发部位病变复发,无纤维化发生。对照组患者中出现4例原发部位病变复发,且窦腔黏膜发生纤维化,复发率为17.39%,两组复发率存在统计学差异(χ2=5.64,P=0.02)。观察组共发生2例面部肿胀,颊痛及牙齿麻木各有1例,并发症的发生率为13.33%(4/30);对照组共发生4例面部肿胀,3例牙齿麻木,2例颊痛,并发症的发生率为39.13%(9/23)。两组并发症的发生率比较,差异具有统计学意义(χ2=4.68,P=0.03)

3 讨论

针对上颌窦病变的治疗,近年来传统的上颌窦根治术已基本被鼻内镜手术所取代,但大量临床研究[6-7]发现,由于上颌窦结构复杂,且极易受囊性病变与息肉样的改变而变化,若单纯从中鼻道扩大自然开口路径将遗留一些无法发现或手术器械无法到达的死角,尤其是病灶在前壁、前下壁以及内侧壁与底壁的交界处等,在上颌窦自然口均开放良好的情况下,仍会被脓性及黏稠的分泌物填充,即使术者使用45°甚至是70°镜也无法将其彻底清除,从而引起手术开放后的上颌窦自然口反复炎性增生、渗出,患者预后不佳[8]。本次研究中对照组患者采用单纯从中鼻道扩大自然口路径进行治疗,患者的治疗总有效率不高,治疗后患者的临床症状改善不佳,且术后随访发现原病变部位复发,有较多并发症发生。相关研究[9-10]表明,鼻内镜下中鼻道联合下鼻道上颌窦开窗术通过充分暴露下鼻甲外侧壁,去除相应部位下鼻道黏膜及骨片后进入上颌窦开窗,可从下鼻道开窗口以不同角度窥视到视野死角,从而将单一从上颌窦口内器械无法处理到的区域进行彻底清除,同时保留了大部分正常的黏膜组织,术后引流更充分。本次研究中观察组采用鼻内镜联合下鼻道开窗双路径治疗,患者的总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),术后临床症状得到显著改善,且无原发部位病变复发,并发症的发生率也低于对照组,两组数据差异具有统计学意义(P<0.05),表明该术式疗效显著。

综上所述,鼻内镜联合下鼻道开窗双径路治疗方式可将患者上颌窦难治性病变彻底清除,有效减少复发,值得临床推广应用。