血浆与红细胞不同比例输注对大量输血患者凝血功能的影响分析

黄波泰

(广西钦州市第二人民医院,广西 钦州 535000)

近些年,随着临床大手术、外伤以及急性大出血的增加,导致大量输血救治的患者日益增多。但大量输血可引起血小板减少、凝血因子稀释以及体温降低、血容量下降等一系列问题,从而造成患者发生凝血功能异常,最终导致严重并发症,如弥散性血管内溶血(DIC)的发生[1]。通过大量临床研究证实,将新鲜冰冻血浆(FFP)同浓缩红细胞(CRBC)用适当比例输注能够有效改善患者临床结局,降低病死率。为明确FFP:CRBC不同比例输注对患者凝血功能产生的影响,我院针对性选取116例患者资料予以分析,并作报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选取2014年3月~2017年6月收治的116例需大量输血患者的临床资料进行分析,纳入临床资料完整、患者家属签署知情同意书者,排除内科疾病引起的凝血障碍者、术前应用抗凝药物者。入选的116例患者按FFP:CRBC比例不同进行分组。低比例组(n=58)中男30例,女28例,年龄20~59岁,平均(38.75±10.12)岁;其中心脏手术输血3例,车祸伤30例,产后大出血6例,外伤大失血19例。高比例组(n=58)中男31例,女27例,年龄21~60岁,平均(38.83±10.24)岁;其中心脏手术输血4例,车祸伤29例,产后大出血7例,外伤大失血18例。两组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2方法:按照入院后24 h内FFP与CRBC输注的比例予以分组,100 ml∶1 U作为比例单位,每单位CRBC含200 ml全血,低比例组FFP∶CRBC为1∶3,高比例组FFP:CRBC为1∶1。

1.3观察指标:比较两组凝血功能指标水平,包括活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、血浆纤维蛋白原(FIB);对比两组生存率与住院时间。

2 结果

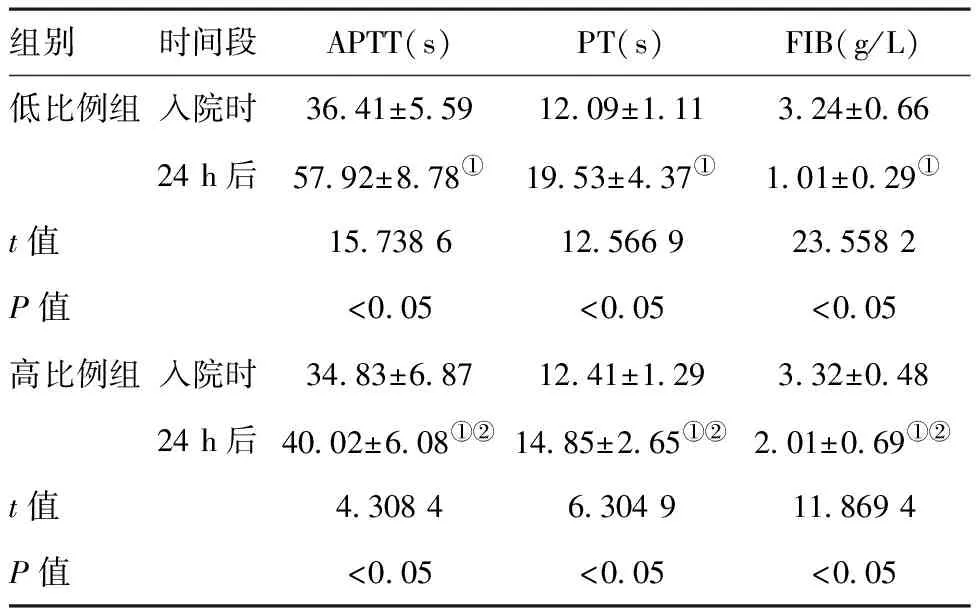

2.1比较两组凝血功能指标水平:高比例组与低比例组在入院24 h后凝血功能指标水平均优于入院时,差异有统计学意义(P<0.05);高比例组入院24 h后APTT、PT、FIB水平显著优于低比例组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

组别时间段APTT(s)PT(s)FIB(g/L)低比例组入院时36.41±5.5912.09±1.113.24±0.6624 h后57.92±8.78①19.53±4.37①1.01±0.29①t值15.738 612.566 923.558 2P值<0.05<0.05<0.05高比例组入院时34.83±6.8712.41±1.293.32±0.4824 h后40.02±6.08①②14.85±2.65①②2.01±0.69①②t值4.308 46.304 911.869 4P值<0.05<0.05<0.05

注:与入院时比较,①P<0.05;与低比例组入院24 h后比较,②P<0.05

2.2比较两组生存率与住院时间:高比例组生存率98.27%(57/58)、住院时间(18.76±5.23)d;与低比例组的94.82%(55/58)、(20.51±4.76)d比较,二者差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

大量输血是指于12~24 h之内将血液快速输入受血者体内的一个过程,输血速度可达至100 ml/min以上。其输血原则一般为红细胞输注600 ml后予以血浆、冷沉淀、血小板等成分补充[2]。大量输血能够于短时间内补充大量的红细胞,从而使患者的血红蛋白水平提升,有助于患者携氧能力的提高,并经一定量胶体液、晶体液的补充,维持患者血容量,进而维持患者血压及其他生命体征稳定,预防休克的发生[3]。由于大量输血和普通输血相比过程更为复杂,其可对患者的胶体渗透压、凝血功能造成破坏,因而输血风险更大。

大量输血患者一般病情较为特殊,且病况多可引起多种严重后果,而大量输血为成分输血,由于输注的悬浮红细胞无血小板、凝血因子等成分,红细胞大量输注将引起凝血因子稀释,进而导致凝血功能出现障碍[4];大量输血过程可引发组织低灌注,从而导致酸中毒与严重缺氧,进而促使大量的血小板与凝血因子被消耗;因患者输入的库存血为低温保存,大量输注后将造成患者体温降低,从而导致凝血因子活性、血小板功能受到影响,进一步引发凝血功能障碍[5]。为提升患者生存率,减少大量输血过程发生的凝血功能障碍情况,临床需对大量输血模式予以评估,防止不合理输血,促进患者抢救成功率提高。有研究指出[6],FFP:CRBC的高比例输注能够显著改善大量输血患者临床结局,对凝血功能无明显不利影响,从而有助于生存率的提高。因为FFP中具有全部凝血因子,特别是Ⅴ、Ⅶ因子,可一定程度对大量输血患者凝血功能予以改善,所以在大量输血时,调整FFP:CRBC的比例能够有效改善患者临床结局[7]。本次研究中,高比例组与低比例组在入院24 h后凝血功能指标水平均优于入院时;高比例组入院24 h后APTT(40.02±6.08)s、PT(14.85±2.65)s、FIB(2.01±0.69)g/L显著优于低比例组;高比例组生存率、住院时间较低比例组好,但差异无统计学意义(P>0.05),研究结果与胡旭梅、赵海涛等人[8]相似,提示FFP与CRBC高比例输注可促使凝血功能指标水平显著优化,且大量输血后生存率高,患者住院时间得以显著缩短。研究受多种因素的影响,未对患者远期生活质量进行详尽分析,需行进一步研究。

综上所述,FFP与CRBC给予1:1高比例输注可有效补充患者血液成分,促进患者凝血功能改善,提升生存率,具有临床推广应用价值。