夏热冬冷地区村镇居民生活模式比较研究

郝石盟 丁建华 / HAO Shimeng, DING Jianhua

1 引言

人们建造房屋的目的之一是用于承载和容纳日常生活,而房屋建成后又反过来影响着人们的生活方式。使用者日常生活中的行为模式对建筑的能耗水平及热舒适有重要影响: 2011年,有学者对福建土楼及其附近的现代民居进行了室内环境质量及能耗调查(LI et al.,2013;LI et al.,2012),数据显示土楼的户均能耗(2.43×104MJ/年)显著低于现代民居(3.37×104MJ/年),并分析得出居民行为模式是导致能耗差异的重要原因,例如洗浴方式和电视的使用时长。土楼居民倾向于选择更省水的木桶浴,观看电视的时间也较短,更愿意在公共院落中活动;而在现代民居中,居民普遍选择淋浴,并且由于缺乏公共空间,在自家起居室观看电视成为主要活动。还有学者在对印度东北部民居的研究中得出类似的结论:相对于建筑自身的物理特性,居住者使用建筑的方式对室内温度影响更大(SINGH et al.,2010)。

以往的建筑设计主要关注建筑的物质构成元素(场地、朝向、材料、设备等)。对于室内微气候的影响,对于建筑中使用者的生活行为模式,或只将其作为建筑功能布局的需求导向,或试图“驯化”使用者按照既定模式去使用建筑(这一点经常导致设计目标无法充分达成)。而使用者通过自主地调节生活行为模式来与气候发生互动,这一过程中体现出的气候适应价值并未引起重视。

在当代职业建筑师体系下,“热舒适”被提升到至关重要的地位,职业建筑师和设备工程师都在极力促成一个热舒适的室内环境,将室内环境控制在一个较为狭窄的舒适范围之内。与此同时,在大量建成环境的现场测试中,特别是自然通风建筑中,人的实际热感觉与稳态热舒适模型的预测值之间出现了较大偏差。热适应理论对这一偏差进行了较好的解释(NICOL et al.,1973;AULICIEMS,1981;DE DEAR et al.,2002),该理论认为人不是给定环境的被动接受者,而是主动参与者,人从行为调节、生理习服和心理适应3个层面对环境积极适应。其中,行为调节直接作用于人体周边或室内热环境(张宇峰,2015),与建筑设计有较密切的关系,对室内物理环境和建筑运行能耗具有重要影响。

图1 热适应方式分类(绘制来源:陈慧梅,2011)

图2 家庭年能源支出占年收入的比例

表1 调研对象性别和年龄分布

在城市建筑特别是公共建筑中,使用者的行为甚至着装选择往往受工作和社会活动的限制(INDRAGANTI,2010;RIJAL et al.,2010;INDRAGANTI et al.,2015),而在以农业生产和自由职业为主的村镇,个体对于生活模式调整的自由度较大,其生产生活本身也与室外气候条件有更为密切的关系。因此,在民居建筑中,使用者通过生活行为模式体现的气候适应性,比其他类型的建筑更为丰富(INDRAGANTI,2010;INDRAGANTI et al.,2015;FERIADI et al.,2003)。甚至有相当一部分建筑气候策略,只有在相应的生活模式下才能发挥作用。比如居住者通过在室内、半室外以及院落空间的移动来达到不同时段的热舒适,并且根据室内温度的季节性变化调整起居空间的位置(RIJAL,2010;SINGH et al.,2010;RIJAL et al.,2002),洗澡、炊事、睡觉、家庭劳作、社交等多种活动不仅在室内进行,也可在庭院或廊下进行(DILI,2010;DINCYUREK et al.,2003)。有学者在关于成都一传统合院民居的研究中指出(Du et al.,2014),热舒适在建筑不同空间的分布具有差异性,这种差异在白天更为显著,而多样化的建筑空间可让使用者根据不同的天气状况使用不同的空间,增加了调节热适应行为的机会。

有学者将建筑使用者的行为调节方式分为3类(图1):(1)个人调节,包括调整服装、活动量、活动地点等;(2)技术/环境调节,即使用控制手段对周边环境进行改变,包括开关门窗和遮阳,开启空调、风扇或加热器,封堵门窗缝隙等;(3)社会生活形态调节①,包括调整作息时间、着装要求等(Brager et al.,1998)。行为调节的程度受多种因素影响,建筑特征是其中重要的影响因素,并引入适应机会(adaptive opportunity)的概念来衡量建筑为使用者提供的行为调节程度(BAKER et al.,1994)。但在相关研究中,研究对象多为办公建筑或城市住宅,这些类型的建筑中行为调节方式较为有限,且多限于服装调节(服装热阻)、开启门窗、使用采暖降温设备等个人调节和技术调节层面,而与建筑空间关系密切的行为适应方式,如在不同时段使用不同空间、根据季节变化调节作息规律等,由于调研和量化研究的难度较大且具有较强的地域性特征,在相关研究中较少涉及。

本文选取重庆武隆、江苏常熟两个城市化水平不同的村镇地区,对其居民的生活模式及热适应行为进行调查,并以环境行为学为理论基础,对使用者为获得满足需求的室内环境,在使用建筑的过程中所进行的生活模式和行为方式的调整进行阐释。

2 研究对象及调研方法

测试小组在重庆武隆和江苏常熟各选取一个代表性村镇,以结构式访谈的方式收集了370份问卷,走访了100户家庭的138位居民(其中年龄小于8岁的受访者由看护人代为表述),性别与年龄的构成较为均衡(表1)。为进一步明晰乡村社会生活形态与民居物质空间的联系,以及所体现的气候适应性特征,本研究通过环境行为学方法开展了生活模式研究,通过访谈、问卷调查与非参与式观察等方式调研了冬、夏两季受访者在典型24小时内的活动内容与活动地点分布、冬季采暖及夏季降温的方式选择、使用频率、对采暖降温效果的评价等内容。此外还对家庭收入及能源支出进行了调查。

在家庭经济收入和能源支出的比例上,两个地区呈现出较大差异(图2):在受访家庭中,重庆武隆地区家庭年均收入为35 740元,家庭年均能源支出为4587元,占家庭年收入的比例平均值为22.2%,在低收入家庭中该比例高达40%~80%,50%的家庭年能源支出介于2000~6000元之间,其中大部分用于冬季采暖;江苏常熟地区家庭年均收入为129 770元,家庭年均能源支出为9540元,两者均高于武隆地区,但家庭年能源支出占年收入的比例平均值为7.1%,远低于武隆地区。从这些数据可以看出:一方面,在低收入家庭,能源支出占比相对较高,特别是重庆武隆地区,为提高舒适度而产生的能源消费给低收入家庭造成了较大的经济负担;另一方面,随着家庭收入的增加,在能源上的支出也随之增加,收入较高的家庭会倾向于消费更多的能源来改善舒适度及其他方面的生活品质。

图3 主要活动内容占比情况

图5 武隆地区受访者的工作模式

在生活模式调查问卷内容的具体设置上,受访者的活动内容包括6项:睡眠、炊事、进餐、工作、休闲娱乐和其他杂项(如家务劳动、洗澡等),其中工作按照性质不同可进一步分为上班/上学、经营和农业活动等。所对应的建筑空间划分为3种类别,分别为住宅室内空间(包括卧室、厨房、起居室、餐厅、宅内店铺等)、住宅内及住宅周边半开放与开放空间(院落、天井、檐廊等),以及住宅以外的活动地点(包括农田、工厂、学校、企业等)。为简化图表,下文将用字母代表各类功能空间:W-家以外的工作地点、O-半室外空间、S-与住宅结合的店铺(以下简称宅店)、L-起居室、D-餐厅、K-厨房、B-卧室。

3 生活模式的差异分析

3.1 工作模式及工作地点

将活动内容按类别进行分析,可以发现(图3):占比最高的两项活动为睡眠和工作/上学,均占全天时间的33%左右,其次为进餐和休闲娱乐,均占10%左右,再次为炊事活动,占6%。

图4 武隆地区受访家庭从事的生产经营活动种类

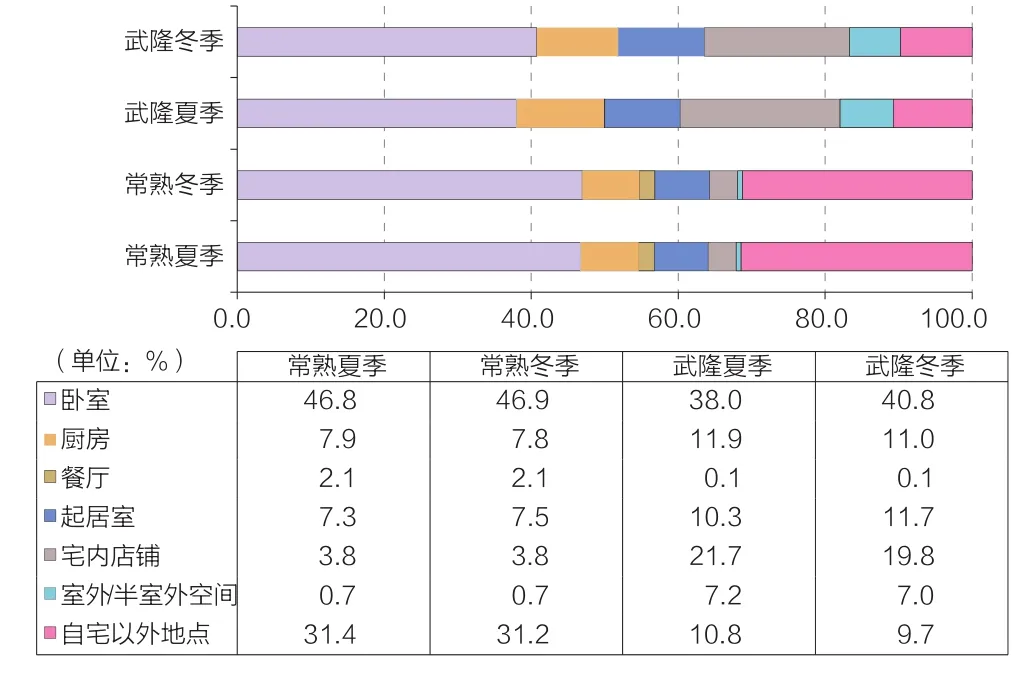

图6 建筑空间的使用情况

从具体工作性质上看,两个地区差异明显,武隆地区受访者以自营店铺和农业活动为主,分别占60.6%和30.4%;常熟地区受访者则以上班/上学为主,占88.1%。

在具体工作内容和地点上,常熟地区有88%的受访者在附近村镇工厂工作或在附近上学,11%的人经营店铺,仅有不到1%的人从事农业生产活动;而武隆地区只有8.7%的受访者在自宅以外的地点从事生产劳动,包括附近建筑工地、市场、单位等,近20%的受访者从事农业生产活动,除耕种劳作外,其余劳动均在家中进行,70.2%的受访者在家中从事一定的生产活动,其中经营店铺占41.3%,从事农产品加工占20.2%,豢养牲畜占12.5%。以上数据说明,武隆地区经济模式较依赖住宅开展,一些农耕社会的生活习惯仍然延续,即便是生活在场镇中心的居民,也要进行豢养牲畜、分拣晾晒作物等农业生产活动(图4、5),因此住宅不但承载着生活功能,还承载着生产功能,经营商铺、农副产品加工等活动要求建筑要具有一定的开放性。

3.2 建筑空间的使用特征与主要活动类型

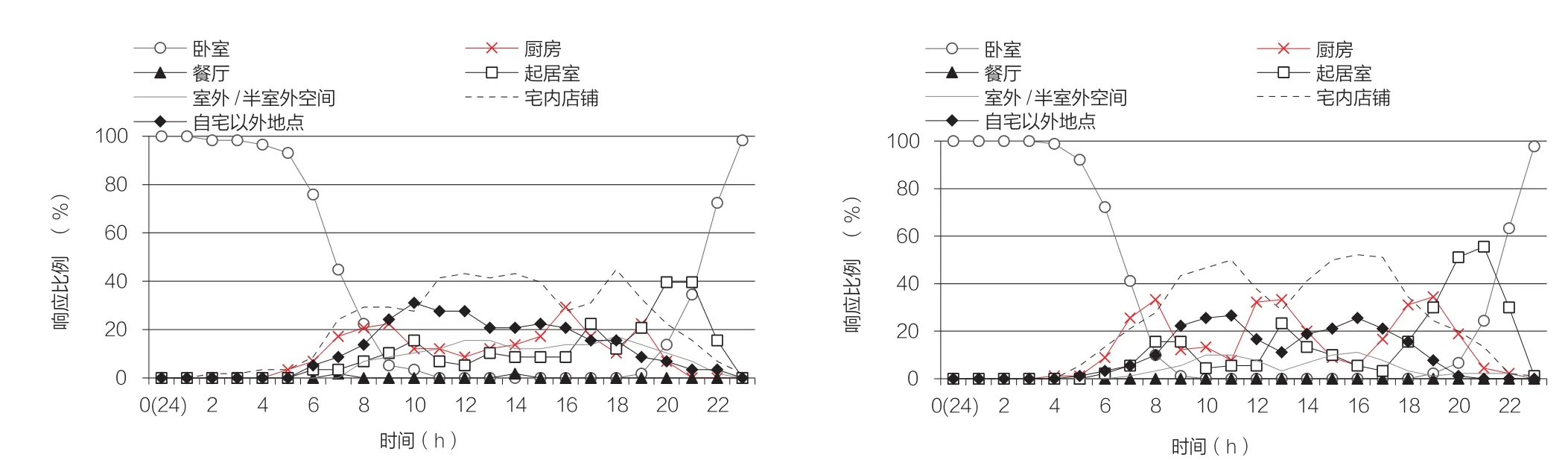

图7 建筑空间使用地时间分布

图8 受访者活动内容与地点对应关系

在各类建筑空间中(图6),卧室的使用时长占比最高,40%左右;其次为工作地点,33%左右;再次为厨房、起居室,均占10%左右。武隆地区半室外空间的使用时长占比较高,7%左右,若除去睡眠、工作,半室外空间的使用时长占比高达23%。武隆地区将近90%的日常活动都在自宅内及周边半室外空间进行,常熟只有不到70%,这是由于武隆地区乡村多数居民在家中自营店铺,而常熟地区乡村多数居民在附近工厂上班,宅内店铺所占比例,武隆为20.8%,常熟为3.8%。武隆地区居民在卧室的时长低于常熟,结合活动内容可以看出,造成该差异的原因是常熟地区居民更倾向于傍晚在卧室中看电视,而武隆地区居民傍晚的休闲活动更加多样化,地点也较为分散。厨房的使用时长上,武隆地区远高于常熟,分别占全天时长的11.4%和7.8%,原因一是常熟地区居民午饭一般在工作地点解决,中午不在家中进行炊事活动,二是炊事方式的不同,武隆地区每餐炊事耗时要高于常熟。餐厅的使用率上,常熟为2.1%,基本只在晚餐时段使用,而武隆基本上没有设置独立的用餐空间,一般与起居室和厨房结合使用。

明确各类建筑空间使用的时间规律,有助于对室内物理环境特别是热环境进行分时分区评价及设计。在建筑空间使用的时间分布上(图7),常熟地区呈现出较高的群体一致性,80%以上的受访者作息时间为7:00~22:00,就餐时间上也趋于一致,超过70%的受访者在7:00~8:00之间用早餐,12:00用午餐,18:00用晚餐;武隆地区则更加自由,工作、炊事用餐和作息时间的分布都较为分散。综合前文所述,主要是由于常熟地区受访者中,上班/上学居民占比较高,需严格遵守作息时间;而武隆地区自由职业者和从事农业生产者占比较高,可依据个人和天气状况自由地调整作息时间。

通过研究活动内容与地点的对应关系可以发现,建筑空间的功能上呈现较强的复合性特征(图8),主要体现在起居室、厨房以及院落、檐廊、天井等半开放空间的多样化使用上。一种空间可承载多种功能,同种活动也可在多种空间内开展,住宅房间的功能划分不是绝对严格的,这一特征在武隆地区更为明显,而在城市化程度更高的常熟地区,空间使用的复合性有所减弱。武隆地区民居兼具生活与生产功能,约60%的受访者的工作为在家中经营店铺、从事农产品加工和豢养牲畜等;而常熟地区民居以生活功能为主,近90%的受访者的工作地点与住宅分离。在武隆地区,起居室、厨房、室外与半室外空间活动类别较多,各类活动所占比例也较为均衡。其中起居室中的活动主要包括休闲娱乐、进餐,分别占55.8%和41.0%,此外还包括一部分炊事活动和白天小憩(图9)。厨房活动内容包括炊事和进餐,分别占51.7%和35.4%,此外,在冬季,厨房也作为主要的起居空间使用。在渝东南传统民居的功能布局上,常将起居空间、柴灶和垂直交通设置在同一建筑空间内(图10)。在更早期的西南民居中,起居空间常设火塘,既作炊事之用,又是冬季室内的主要热源,同时还利用燃烧产生的烟气驱散蚊虫及熏制腊肉,功能极为复合。半室外空间的主要功能包括农业生产活动与休闲娱乐,分别占25.8%和65.2%。这种功能复合的空间使用方式有助于提高空间使用效率,也有利于提高分区控制室内温度的节能潜力。

图9 武隆地区建筑空间的复合使用

图10 渝东南传统民居中柴灶、火塘、起居室与交通空间结合设置

3.3 生活模式的季节差异

以农业生产及自由职业为主的乡村地区,居民的生活模式受天气条件的影响较大,同时,也有较高的自由度。行为模式调查结果也印证了这一点(图11):武隆地区居民生活模式的季节变化要远大于常熟地区。武隆地区87.7%的受访者冬夏季作息规律及活动地点有显著差异:冬季睡眠时间延长(夏37.8%,冬40.8%);工作(主要为经营店铺和农业生产)时间略有降低(夏33.3%,冬30.3%);就餐次数变少;每餐的炊事时长和用柴量显著增加;在室外的活动略有减少;在厨房等有热源的房间的活动时间增加。而常熟只有10.6%的受访者冬夏季生活模式有差异,且变化相对较小。

在调研中还发现,在某些传统民居中,一部分卧室只在夏季使用,另一部分卧室只在冬季使用,这些房间因为朝向、楼层、立面遮阳甚至围护结构材料的不同而形成了有差异的室内热环境,在使用面积较为充足的情况下,使用者会有意识地根据季节挑选更舒适的房间居住。但此类案例较少,特别是在现代民居中,几乎没有见到类似的在建筑中的“季节性迁徙”。一是传统民居中的空间形式更为丰富、室内环境的差异性更大,因此在承载这样的季节性生活变化上更具优势;二是相对于传统民居,现代民居容积率更高,室内空间与室外环境的接触面积更小,单位面积所能获得的自然资源也较为有限,塑造半室外空间的潜力较小,空间形式和室内环境的差异性也较小,因此这种季节性的空间调整意义也相对较小。此外,现代生活所涉及的家具和设备更为多样,空间迁徙的成本也更高。现代民居的居住者更倾向于借用设备提供较为稳定的室内微气候来代替传统民居中的“季节性迁徙”。

炊事与进餐活动的改变是季节性变化中最为显著的一项(图12)。在武隆地区的受访者中,夏季进两餐的比例为22.8%,三餐的比例为77.2%;而冬季进两餐的比例升高至43.9%,三餐的比例下降至56.1%;从夏季到冬季,由每日进三餐转变为两餐的人数占26.3%。而常熟地区绝大多数受访者每日进三餐,冬夏差异不大,分别为97.8%和96.0%(表2)。炊事时长方面(图13),常熟夏季、冬季平均炊事时常分别为41.7min、45.1min,冬夏差异小。80%以上为20~60min,其中30min与60min所占比例最高,夏季分别为39.0%和26.6%,冬季分别为24.6%和26.3%。武隆地区夏季平均炊事时长与常熟地区接近,为40.8min,其中30min与60min所占比例仍为最高,分别为47.3%和36.4%。冬季炊事时长显著增加,平均为60.9min。

图11 建筑空间使用的季节差异(W-家以外的工作地点、O-半室外空间、S-宅店、L-起居室、D-餐厅、K-厨房、B-卧室)

图12 进餐次数对生活模式的影响(左:每日2餐;右:每日3餐)

除炊事、用餐活动的季节性差异外,武隆地区的受访者在冬季的睡眠时长增加、工作时长缩短,休闲娱乐活动增多,并且在室内活动的时长占比有所提高。冬季起床时间延迟1h,就寝时间基本没有变化;相应的,工作时间也延迟1h,在比例上冬季略低于夏季,上学/上班的比例冬夏季基本没有变化,从事农业劳动和经营家庭店铺的比例除正午时段外,冬季低于夏季;在傍晚时段的休闲娱乐占比,冬季略高于夏季。由于就餐次数的变化,冬季炊事和用餐活动在时间上更趋分散。与睡眠时长的增加相对应,武隆冬季卧室的使用比例高于夏季,分别为40.8%和38.0%,在起居室的时长比例冬季也略高于夏季,分别为11.7%和10.3%;相应的,冬季在宅店和住宅以外的比例有所下降,分别相差1.9%和1.1%。冬季在室外、半室外和住宅以外空间的比例略有下降,但并不显著。厨房使用的季节性变化部分受进餐次数变化的影响,另外,在冬季,部分受访者的主要起居空间在厨房,也引起了厨房使用频率的变化(图14)。

4 结论

图13 冬夏季炊事时长分布

图14 重庆武隆地区建筑空间使用的季节性差异

表2 进餐次数分布

与城市相比,乡村的社会生活形态与气候的关系更为密切。本文通过对气候类型相似,对城市化程度不同的两个夏热冬冷地区村镇进行的环境行为学调查与分析,得出以下结论:

(1)乡村的社会生活形态更加多样化,个体差异显著,而城市更趋于一致。

(2)在建筑空间使用特征上,乡村居民对半室外空间的使用更为频繁,住宅的空间功能也较为复合,并且承担一定的生产功能。而城市住宅的平面功能分化更加清晰,且基本只承担生活功能。复合的使用方式有助于提高空间效率,有缩小核心功能区域、按需分区控制室内温度的节能潜力。

(3)在生活的季节性规律上,乡村居民有明显的季节性调整,在冬季睡眠时间延长,就餐次数变少,每餐的炊事时长和用柴量也显著增加,而城市居民冬夏无显著差别。

注释

① 原文为Cultural Adjustments,通常译为“文化调节”,但这里cultural意指一定社会群体内的共同行为方式,与中文通常语境下的“文化”含义不同,因此本文中译为社会生活形态调节。