北京市狂犬病暴露预防处置技术指南(试行)

北京市疾病预防控制中心

狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的一种动物源性传染病,临床大多表现为特异性恐水、怕风、咽肌痉挛等,病死率几乎100%。近年为了规范狂犬病的暴露预防处置,降低狂犬病发病率,原国家卫生部和中国疾病预防控制中心先后制定并发布了《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》和《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》[1,2]。为了进一步规范北京市狂犬病暴露预防处置及相关工作,有针对性的指导狂犬疫苗接种门诊,北京市疾病预防控制中心根据本市既往使用中反馈的问题、狂犬病研究进展及国家相关文件的更新,制定了《北京市狂犬病暴露预防处置技术指南(试行)》。本指南供北京市从事狂犬病防控工作的各级疾控中心、狂犬疫苗接种门诊参考使用。

1 狂犬病暴露定义[3,4]

狂犬病暴露是指被狂犬、疑似狂犬或者不能确定是否患有狂犬病的宿主动物咬伤、抓伤、舔舐粘膜或者破损皮肤处,或者开放性伤口、粘膜接触可能含有狂犬病病毒的唾液或者组织。罕见情况下,器官移植和气溶胶吸入也可作为暴露途径而感染狂犬病病毒。

2 暴露后预防处置

2.1伤口分级 按照暴露性质和严重程度将狂犬病暴露分为三级。

2.1.1Ⅰ级暴露:符合以下情况之一者:①接触或喂养动物;②完好的皮肤被舔;③完好的皮肤接触狂犬病动物或人狂犬病病例的分泌物或排泄物。判定为Ⅰ级暴露者,无需进行医学处置,建议清洗接触部位。

2.1.2Ⅱ级暴露:符合以下情况之一者:①裸露的皮肤被轻咬;②无出血的轻微抓伤或擦伤。判定为Ⅱ级暴露者,应立即处理伤口,并接种狂犬病疫苗。

2.1.3Ⅲ级暴露:符合以下情况之一者:①单处或多处贯穿皮肤的咬伤或抓伤(“贯穿”表示至少已伤及真皮层和血管,临床表现为肉眼可见出血或皮下组织);②破损皮肤被舔舐(应注意皮肤皲裂、抓挠等各种原因导致的微小皮肤破损);③粘膜被动物唾液污染(如被舔舐);④暴露于蝙蝠(当人与蝙蝠之间发生接触时应考虑进行暴露后预防,除非暴露者排除咬伤、抓伤或粘膜的暴露)。判定为Ⅲ级暴露者,应立即处理伤口,使用狂犬病被动免疫制剂,接种狂犬病疫苗。确认为Ⅱ级暴露且免疫功能低下者,或者Ⅱ级暴露位于头面部且致伤动物不能确定健康者,按照Ⅲ级暴露处置(表1)。

表1 伤口分级标准及处置原则

2.2伤口外科处置 局部伤口以处理越早越好为原则,一为预防狂犬病发生,二可以预防伤口发生继发细菌感染,促进伤口愈合和功能恢复。对于Ⅱ级和Ⅲ级暴露,彻底的伤口处理是非常重要的。伤口处理包括对伤口内部进行彻底冲洗、消毒以及后续的外科处置。如清洗或消毒时疼痛剧烈,可先给予局部麻醉。

2.2.1伤口冲洗: 用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口,以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

2.2.2消毒处理: 彻底冲洗后用稀碘伏(0.025%~0.05%)、苯扎氯铵(0.005%~0.01%)或其他具有病毒灭活效力的皮肤黏膜消毒剂消毒涂擦或消毒伤口内部。

2.2.3外科处置: 在伤口清洗、消毒,使用狂犬病被动免疫制剂充分浸润后,根据情况进行后续外科处置。外科处置要考虑致伤动物种类、部位、伤口类型、伤者基础健康状况等诸多因素。与普通创伤伤口相比,动物致伤伤口具有病情复杂、软组织损伤严重、合并症多、细菌感染率高等特点,目前尚无统一的外科处置规范。且动物咬伤涉及骨科、耳鼻咽喉科、眼科、整形外科、普通外科、泌尿外科等多个临床专业,各专业在开放伤口处置上均有各自的原则或规范。因此,严重、复杂的动物咬伤伤口的后续外科处置,最好由专科医生或在专科医生协助下完成。

2.2.3.1外科清创术: 所有严重的咬伤伤口(如:撕裂伤、贯通伤、穿刺伤等)均需进行彻底的外科清创术。术前要根据伤口部位、手术大小及方式等选择合适的麻醉方(如局部麻醉、区域麻醉、复合麻醉或全身麻醉),手术按照标准的外伤清创术原则进行。

2.2.3.2组织修复: 咬伤所导致的重要器官、组织(如:神经、肌腱、骨、关节、血管等)损伤,应根据受损器官组织的具体情况(如受损程度、感染可能性、修复难度等)、相应专科的处置原则,选择进行Ⅰ期修复、Ⅱ期修复或延期修复。

2.2.3.3伤口关闭及抗生素使用: 伤口是否进行Ⅰ期闭合以及是否预防性使用抗生素要考虑众多因素,如:就诊时间、伤口严重程度、伤口部位、致伤动物、伤口类型、伤者基础健康状况(如年龄和基础疾病:糖尿病、免疫功能受损、长期使用免疫抑制剂、激素等)以及医生对动物咬伤伤口处置的经验等。上述因素均可影响伤口继发细菌感染的风险。暴露于犬、啮齿类动物,以及位于头面部、口腔粘膜的浅表、清洁、新鲜伤口属于继发感染的低危因素。而暴露于猫、灵长类、猪等动物;位于手、足、胫前、关节部位的穿刺伤、贯通伤、大面积撕裂伤、大面积皮肤软组织缺损伤口;老年患者或合并糖尿病、外周血管病、应用激素及免疫抑制剂、免疫性疾病、营养不良、放化疗等基础疾病等均属继发细菌感染的高危因素。存在感染高危因素者尽量避免Ⅰ期缝合,可用透气性敷料覆盖创面,3~5天后根据伤口情况决定是否进行延期缝合或Ⅱ期缝合,必要时可以预防性使用抗生素。

早期许多文献建议对伤者常规预防性使用抗生素。近些年的文献报道显示,预防伤口感染的关键在于尽早进行彻底的伤口清洗、清创及伤口闭合或覆盖。及时正确的伤口处理可显著降低咬伤伤口细菌感染率。文献研究提示,对于细菌感染低危者,在对伤口进行彻底清洗、消毒和清创后,与Ⅱ期、延期闭合伤口或伤口保持开放相比,Ⅰ期闭合伤口并不增加伤口感染率,且缩短了伤口愈合时间,愈合后瘢痕更小。也有许多研究显示,常规预防性使用抗生素并未令咬伤患者受益。不推荐对所有的Ⅲ级咬伤病例预防性使用抗生素,对存在感染高危因素或已出现伤口感染的病例可预防性或治疗性使用抗生素。抗生素最好根据伤口分泌物的细菌培养及药物敏感试验结果选择,推荐使用含有β-内酰胺酶抑制剂的β-内酰胺类抗生素、头孢洛林酯和第四代喹诺酮类抗生素。

存在感染高风险因素者,伤口内应放置引流条或引流管,以利于伤口污染物及分泌物的排出。伤口较大时,为避免继发感染,可用透气性敷料覆盖创面。如必须缝合,应采取松散稀疏的缝合方式,以便于继续引流。如果就诊时伤口已缝合,原则上不主张拆除。若缝合前未浸润注射被动免疫制剂,仍应在伤口周围浸润注射被动免疫制剂。存在感染高风险因素者,应根据伤口状况、伤者基础免疫情况(破伤风类毒素)、距离最后接种时间等,酌情进行抗破伤风免疫预防处置。

2.3被动免疫制剂使用 狂犬病被动免疫制剂的作用机理是:在疫苗接种产生主动免疫前,通过在暴露部位直接浸润注射抗体,以中和伤口处理后残留的病毒,从而起到减少伤口内病毒数量的作用。被动免疫制剂应尽早使用,如未能及时使用,在第一剂狂犬病疫苗接种后的7天内均可使用。7天后疫苗引起的主动免疫应答反应已经出现,此时再使用被动免疫制剂意义不大。狂犬病被动免疫制剂应按照体重计算剂量,一次性足量使用。狂犬病人免疫球蛋白(HRIG)按照20 IU/kg,抗狂犬病血清(ERA)按照40 IU/kg计算。抗狂犬病血清使用前必须严格按照产品说明书进行过敏试验。

如果解剖结构允许,应当将狂犬病被动免疫制剂全部浸润注射到伤口周围,所有伤口无论大小均应进行浸润注射。如被动免疫制剂量不足,可用生理盐水适当稀释;当全部伤口进行浸润注射后尚有剩余时,应将其注射到远离疫苗接种部位的肌肉,建议腰部以上注射到伤口同侧的后背肌群,腰部以下注射到伤口同侧的大腿中段外侧肌群。对于粘膜暴露者,可将狂犬病被动免疫制剂滴/涂在粘膜上,如果解剖学结构允许,也可进行局部浸润注射,剩余剂量参照前述方法进行肌肉注射。不得把狂犬病被动免疫制剂和狂犬病疫苗注射在同一部位;禁止用同一注射器注射狂犬病疫苗和狂犬病被动免疫制剂(表2)。

表2 被动免疫制剂使用原则

2.4狂犬病疫苗接种 狂犬病疫苗接种应越早越好,并在接种前充分告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、不良反应、注意事项及后续接种时间,签写知情同意书。

2.4.1接种程序: 北京市狂犬病疫苗接种通常有两种程序,第一种程序简称5针法程序:第0天(第一剂接种当天)、第3天、第7天、第14天、第28天各接种1剂;第二种程序简称2-1-1程序:第0天接种2剂(左右上臂三角肌各接种1剂),第7天、第21天各接种1剂。这两种程序都是世界卫生组织(WHO)认可的有效程序。“2-1-1”程序只适用于我国已批准可以使用“2-1-1”程序的狂犬病疫苗产品。

2.4.2接种途径、部位和剂量: 狂犬病疫苗为肌内注射。2岁及以上儿童和成人在上臂三角肌注射;2岁以下儿童可在大腿前外侧肌注射。禁止臀部注射。狂犬病疫苗接种不分体重和年龄,均按相同的程序和剂次接种,每剂0.5 mL或1.0 mL,具体参照产品规格或产品说明书。

2.4.3使用禁忌: 狂犬病为致死性疾病,暴露后狂犬病疫苗使用无任何禁忌,但接种前应充分询问受种者个体基本情况,如有无严重过敏史、其他严重疾病等。即使存在不适合接种疫苗的情况,也应在严密监护下接种疫苗。如受种者对某一品牌疫苗的成分有明确过敏史,应更换无该成分的疫苗。

2.4.4延迟接种: 对于已经暴露数月或多年,且不能确定暴露动物健康状况,而一直未接种狂犬病疫苗者,应当按照程序完成疫苗接种。狂犬病疫苗接种应按时完成全程免疫,按照程序接种对机体产生抗狂犬病的免疫力非常关键,特别是在1周内完成前3针很重要[3]。当出现某一针次延迟一天或数天注射,其后续针次接种时间按原免疫程序的时间间隔相应顺延。

2.4.5疫苗品牌更换: 应当尽量使用同一品牌狂犬病疫苗完成全程接种。若无法实现,可使用不同品牌的合格狂犬病疫苗替换,替换后程序要符合替换后的疫苗说明书。如果原来按“2-1-1”程序接种,替换后的疫苗只注册了5针法程序,那么替换后的程序也必须改为5针法,首次接种的2针可视为首剂加倍,后续接种可以按照延迟接种原则完成。不建议就诊者携带狂犬病疫苗至异地注射。

2.4.6其他疫苗的接种: 正在进行免疫规划疫苗接种的儿童可按照正常免疫程序接种狂犬病疫苗。接种狂犬病疫苗期间也可按照正常免疫程序接种其他疫苗,但优先接种狂犬病疫苗(表3)。

表3 北京市狂犬病疫苗暴露后免疫使用原则

2.5再次暴露后的处置

2.5.1伤口处理: 任何一次暴露后均应及时彻底地进行规范的伤口处理,参见上文伤口的外科处置内容。

2.5.2疫苗接种

2.5.2.1完成过全程免疫: 全程免疫后半年内再次暴露者一般不需要再次免疫;全程免疫后半年到1年内再次暴露者,应当于0和3天各接种1剂疫苗;在1~3年内再次暴露者,应于0、3、7天各接种1剂疫苗;超过3年者应当全程接种疫苗。在免疫接种过程中发生再次暴露,可按照原有程序完成疫苗接种,不需加大剂量。

2.5.2.2未完成过全程免疫: 如果以前的暴露都没有进行过全程免疫,则再次暴露应按首次暴露处置。接种过程中发生再次暴露,可按照原有程序完成疫苗接种,不需加大剂量。

2.5.3被动免疫制剂使用

2.5.3.1完成过全程免疫: 使用细胞培养疫苗完成暴露前或者暴露后全程免疫者,再次暴露无需使用被动免疫制剂。2005年后我国狂犬病疫苗为细胞培养浓缩纯化疫苗,且逐渐替换为不含氢氧化铝佐剂疫苗,并且自2005年起我国人用狂犬病疫苗纳入生物制品批签发管理,疫苗的免疫效果和质量监管进一步提高【国食药监注[2005]327号】。因此建议对于2005年后,有明确、可靠的狂犬病疫苗全程免疫接种史者,再次暴露可无需使用被动免疫制剂,但2005年及以前接种过狂犬病疫苗者再次暴露时,仍需按首次暴露后预防处置规范,伤口达到Ⅲ级或符合按Ⅲ级处置的特例,则应使用被动免疫制剂。

2.5.3.2未完成过全程免疫: 如果以前的暴露都没有进行过全程免疫,则再次暴露应按首次暴露处置。接种过程中发生再次暴露,若在首剂疫苗接种7天内,且伤口达到Ⅲ级或符合按Ⅲ级处置的特例,则应使用被动免疫制剂(表4)。

表4 再次暴露处置原则

2.6特殊人群的处置

2.6.1妊娠及哺乳期妇女的接种: 国内和国外的研究一致表明[5-10],孕妇和哺乳期妇女接种狂犬病疫苗是安全的,其不良反应发生率与非孕妇无显著性差异,并且不会对胎儿造成影响。同时妊娠妇女均能对狂犬病疫苗产生正常的免疫应答。因此妊娠及哺乳期妇女可以正常进行暴露后处置。

2.6.2免疫功能低下者的接种: 影响狂犬病疫苗效果的免疫功能低下需要引起重视。一些对艾滋病病毒携带者或艾滋病患者的研究表明,CD4细胞计数非常低(<300个/μL)的患者,狂犬病疫苗接种后的中和抗体产生明显减弱或检测不到,即使加倍注射也不确定能产生保护性抗体[11-12]。当这些患者发生Ⅱ级或Ⅲ级暴露时,应按照Ⅲ级暴露处置:彻底清洁和消毒伤口;局部浸润注射被动免疫制剂;按5针法注射狂犬病疫苗[3,4]。如果可行应在疫苗接种2~4周后检测狂犬病病毒中和抗体以评估是否需要额外剂量的疫苗[3]。

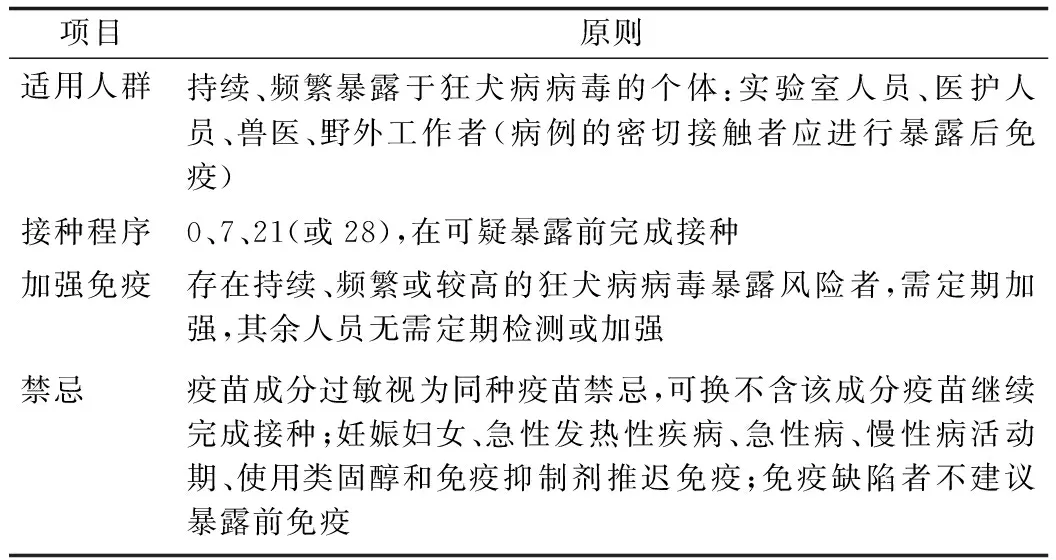

3 暴露前预防

所有持续、频繁暴露于狂犬病病毒危险环境下的个体均推荐进行暴露前预防性狂犬病疫苗接种,如接触狂犬病病毒的实验室工作人员、可能涉及狂犬病病人管理的医护人员、兽医、动物驯养师以及经常接触动物的农学院学生等。此外,建议到高危地区旅游的游客、居住在狂犬病流行地区的儿童或到狂犬病高发地区旅游的儿童进行暴露前免疫。暴露前免疫应尽可能在可疑暴露前完成。疫苗接种前应充分告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项及后续接种时间,并询问受种者的健康状况,签写知情同意书。

3.1基础免疫

3.1.1免疫程序: 第0天、第7天和第21天(或第28天)分别接种1剂,共接种3剂。

3.1.2接种途径、部位和剂量: 肌内注射。2岁及以上儿童和成人于上臂三角肌注射;2岁以下儿童于大腿前外侧肌注射。禁止在臀部肌肉注射。每剂0.5 mL或1.0 mL,具体参照产品规格或产品说明书。

3.2加强免疫 对于因职业原因存在持续、频繁或较高的狂犬病病毒暴露风险者,如接触狂犬病病毒的实验室工作人员和兽医,建议定期检测体内中和抗体,以判断是否需要疫苗加强免疫。其余人员无需定期检测或加强。建议接触狂犬病病毒的实验室人员每6个月检测一次血清中和抗体水平;兽医、动物检疫部门等工作人员每2年检测一次血清中和抗体水平。当血清中和抗体水平<0.5 IU/mL时需加强接种1剂狂犬病疫苗。如果无法实现中和抗体检测,则可以参照卫生部规范,完成全程免疫者,在没有动物致伤的情况下,1年后加强1剂狂犬病疫苗,以后每隔3~5年加强1剂。

3.3使用禁忌 对于暴露前预防,对疫苗中任何成分曾有严重过敏史者应视为接种同种疫苗的禁忌症,可换不含该成分疫苗继续完成接种。妊娠、患急性发热性疾病、急性疾病、慢性疾病的活动期、使用类固醇和免疫抑制剂者可酌情推迟暴露前免疫。免疫缺陷者不建议进行暴露前免疫,如处在狂犬病高暴露风险中,亦可进行暴露前免疫,但完成免疫接种程序后需进行中和抗体检测。对一种品牌疫苗过敏者,可更换另一种品牌疫苗继续原有免疫程序(表5)。

4 其他相关工作

4.1疫苗和冷链管理 北京市用于预防狂犬病的相关生物制品,应严格执行北京市疫苗使用和供应的相关规定。狂犬疫苗接种门诊应建立真实、完整的购进、分发、供应狂犬病疫苗及其被动免疫制剂的记录,包括通用名称、生产企业、剂型、规格、批号、有效期、批准文号、(购销、分发)单位、数量、价格、(购销、分发)日期、产品包装以及外观质量、储存温度、运输条件、批签发合格证明编号或者合格证明、验收结论、验收人签名等。

表5 暴露前免疫

狂犬病疫苗、抗狂犬病血清、狂犬病人免疫球蛋白应储存于2~8 ℃专用冰箱内,上、下午各进行一次温度记录,至少间隔6小时[13]。发现冷链设备问题应及时维修,确保疫苗质量。疫苗带出时应置冷藏包装内。在领取和使用过程中,做好疫苗领用登记记录,每次门诊日接种工作结束,对疫苗的数量进行核点。

4.2疑似预防接种异常反应监测 各狂犬疫苗接种门诊应按照《北京市疑似预防接种异常反应监测方案》,增强疑似预防接种异常反应(AEFI)监测的敏感性,及时发现,及时报告。各门诊发现AEFI,需在24小时内填写疑似预防接种异常反应个案报告卡,电话报告区疾控中心,如果出现死亡、严重残疾、群体性反应,应在2小时内报告。纸质报告卡需注明5针或4针程序。区疾控中心在上报后48小时内展开调查,并在调查开始后3日内上报个案调查表。

个案调查表录入要求(1)2-1-1程序第一次接种出现的反应,在录入“可疑疫苗情况”时需录入“疫苗1”和“疫苗2”;接种剂次需填1和2;“主要临床经过”中标明“4针程序”。(2)2-1-1程序第二次接种出现的反应,接种剂次需填3;“主要临床经过”中标明“4针程序”。(3)2-1-1程序第三次接种出现的反应,接种剂次需填4;“主要临床经过”中标明“4针程序”。(4)5针程序接种出现的反应,按实际接种剂次填写疫苗和剂次,在“主要临床经过”中标明“5针程序”。

4.3数据登记和报送 首诊病例均需填写《北京市狂犬疫苗接种门诊登记表》,包括暴露前和暴露后。暴露前首诊病例,即为暴露前初次免疫,或定期加强免疫者。暴露后的首诊病例,即首次致伤或再次致伤后的首次就诊者。登记表应填写完整,不要遗漏致伤者,也不要遗漏选项。每个门诊均需将登记表中的就诊病例信息录入数据库,次月5日前将数据库报区CDC,区CDC汇总全区门诊数据库,10日前报至市CDC,市CDC汇总全市数据,15日前将统计表上报市卫计委。

5 常见问题及解答

5.1什么动物可以传播狂犬病? 几乎所有的哺乳动物都对狂犬病病毒易感,但并非所有的哺乳动物对人都有相同的传播狂犬病的风险。目前认为,只有狂犬病病毒的储存宿主对人狂犬病的发生有意义[14]。《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》中指出狂犬病储存宿主动物主要为犬科、猫科及翼手目动物,禽类、鱼类、昆虫、蜥蜴、龟和蛇等不感染、不传播狂犬病病毒。

5.2老鼠、兔子咬伤会传播狂犬病吗? 老鼠和兔子作为哺乳动物可以感染狂犬病,但其作为人狂犬病传染源的意义不大。《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》中指出,对北美洲和欧洲狂犬病流行地区的野生和家栖啮齿类动物的大规模监测显示,此类动物并非狂犬病的储存宿主,也不参与该疾病的流行和传播;此外,兔形目(包括家兔和野兔)极少感染狂犬病,也未发现此类动物导致人间狂犬病的证据。因此对于几乎不与其它动物接触的宠物鼠或兔以及实验室动物,其感染狂犬病病毒的风险极低,若被其致伤可以不用进行狂犬病暴露后处置。

5.3人与人接触能传播狂犬病吗? 通常情况下,人不携带狂犬病病毒,被非狂犬病病人咬伤不会感染狂犬病。狂犬病病人的体液和组织中能检出活病毒,因此理论上确实存在与病人接触而感染狂犬病的风险[15-18],因此建议高危人群在接触狂犬病病人分泌物或体液后仍建议进行暴露后免疫,包括医务人员、病人的家属和朋友等[3]。

5.4能检查是否感染了狂犬病病毒吗? 狂犬病病毒为噬神经性病毒,侵入人体后进入神经系统,目前潜伏期无有效的临床检测手段。出现临床症状后,可以通过唾液、血清、脑脊液等体液,或含毛囊的皮肤等标本进行实验室诊断。

5.5手部被咬伤都按Ⅲ级暴露处置吗? 《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》中“表3狂犬病暴露后免疫预防处置”的备注中提到:发生在手部的咬伤属于Ⅲ级暴露。此建议的原文出自2013年WHO狂犬病专家磋商意见[3],原文描述咬伤达到Ⅲ级暴露标准应该按Ⅲ级暴露处置,特别提示了头、面、颈部、手部和外生殖器等部位,因为这些部位神经丰富,并未要求所有手部咬伤都归为Ⅲ级暴露。因此在遇到手部咬伤时应严格伤口暴露级别的判断,依据暴露级别给予规范处置。

5.6被咬伤后多久接种狂犬病疫苗有效? 狂犬病暴露后应尽早开始暴露后处置,包括伤口处置、疫苗接种和被动免疫制剂使用(如果必要)。对于已暴露数月或多年,且致伤动物健康状况不详,而一直未进行暴露后处置者,也应当按照程序接种疫苗[3]。

5.7免疫缺陷患者接种狂犬病疫苗需要首剂加倍吗? 狂犬病疫苗说明书建议免疫缺陷患者疫苗首剂加倍。但在对免疫功能缺陷患者接种狂犬病疫苗效果的研究显示[11-12],首剂加倍并不能确保疫苗效果,甚至全程加倍都不能诱导机体产生保护性抗体。因此不建议首剂加倍。此类人群的Ⅱ级暴露,应按照Ⅲ级暴露进行处置,按5针法接种疫苗,并建议在疫苗接种2~4周后检测狂犬病病毒中和抗体以评估是否需要额外剂量的疫苗[3,4]。

5.8被动免疫制剂是否可分2日注射? 抗狂犬病血清说明书中用量用法描述如下:在1~2日内分次注射,注射完毕后开始注射狂犬病疫苗。狂犬病人免疫球蛋白说明书用量用法描述如下:1/2皮下浸润注射,1/2肌肉注射;如果用量大于10 mL可在1~2日内分次注射,随后即可进行狂犬病疫苗注射。被动免疫制剂的作用原理是在伤口局部中和病毒,以降低进入机体的病毒数量。分日注射和肌肉注射都会影响被动免疫制剂在伤口局部中和病毒的效果,因此被动免疫制剂应尽早一次性足量使用,伤口无论大小均应浸润注射,如量不足可用生理盐水稀释;对于粘膜暴露者,可将狂犬病被动免疫制剂滴/涂在粘膜上,如果解剖学结构允许,也可进行局部浸润注射。接种首针狂犬病疫苗7天内仍可使用被动免疫制剂。

5.9接种狂犬病疫苗后用忌口吗? 国产狂犬病疫苗说明书中有接种后禁忌,“忌饮酒、浓茶等刺激性食物及剧烈运动等”。进口的狂犬病疫苗的说明书中没有提及饮食和运动禁忌。目前没有证据表明正常的生活饮食会影响狂犬病疫苗效果[19-22]。

5.10接种狂犬病疫苗后需要查抗体吗? WHO的立场文件,和《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》都认为一般人群接种后无需检测抗体,如受种者身体健康,则不管年龄大小、是否使用被动免疫制剂,在暴露后预防处置开始后14天大多数患者均能达到保护水平[4]。对于特殊人群可以检测抗体,目前唯一认可的血清学检测方法为中和抗体检测,包括小鼠脑内中和抗体试验、荧光灶抑制试验(RFFIT)两种,血清中和抗体水平≥0.5 IU/mL认为有保护性。

5.11接种狂犬病疫苗后还会不会得狂犬病? 规范的暴露后处置可以有效的预防狂犬病的发生。一般认为首针疫苗接种后7~14天,体内抗体能达到保护水平,但若此时病毒已经侵入中枢神经系统,仍有发病的可能。现有的狂犬病监测资料显示,完成狂犬病暴露后全程免疫者没有再发病的报告。

5.12在暴露后处置接种狂犬病疫苗期间,如果某一针次出现延迟,后续针次如何接种? 按照《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》和《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》,当某一针次出现延迟一天或者数天注射,其后续针次接种时间按延迟后的原免疫程序间隔时间相应顺延。对于暴露后的疫苗接种,应严格按照程序时间完成全程接种。一周内完成前3针接种很重要[3]。WHO关于狂犬病疫苗和免疫球蛋白的立场文件(2017更新摘要)中指出,对于任何原因造成的暴露后疫苗接种延迟,应该继续完成原免疫程序,无需重新开始接种[23]。

5.13对于已经完成过全程免疫者,再次被致伤时,应如何接种疫苗? 《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》中对再次暴露的疫苗接种是如下规定的:全程免疫后半年内再次暴露者一般不需要再次免疫;全程免疫后半年到1年内再次暴露者,应当与0和3天个接种1剂疫苗;在1~3年内再次暴露者,应于0、3、7天各接种1剂疫苗;超过3年者应当全程接种疫苗。再次暴露时,应按前一次免疫的最后一剂疫苗接种日期计算间隔。

5.14按暴露前免疫接种狂犬病疫苗期间,如果某一针次出现延迟,后续针次如何接种? 暴露前免疫最好按照程序时间进行接种,但如果出现延迟,后续针次接种时间按延迟后的原免疫程序间隔时间相应顺延,无需重新接种[3]。

5.15按暴露前免疫接种狂犬病疫苗期间,如果出现致伤,应如何处置? 伤口按照狂犬病暴露后要求处置。已经接种的疫苗针次有效,可以按照5针程序的延迟完成后续接种:如果已经按暴露前免疫接种1针,致伤后再接种4针;如果已经按暴露前免疫接种2针,致伤后再接种3针。如果致伤达到使用被动免疫制剂的情况,则在首针疫苗注射7天内需要接种被动免疫制剂,首针疫苗接种7天后无需再接种被动免疫制剂。

5.16“十日观察法”是什么?是不是可以适用于所有动物? 在WHO的立场文件和《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》中均提到“十日观察法”:如果伤人动物在10日观察期内保持健康,或经可靠的实验室使用恰当诊断技术证明该动物未患狂犬病,则可以终止免疫接种;但也同时明确指出:①10日观察法仅限于家养的犬、猫和雪貂,且伤人动物需有2次明确记载有效的狂犬病疫苗免疫接种史;②10日观察法要考虑众多因素,如:暴露地区的动物狂犬病流行病学、伤口类型、暴露严重程度、伤人动物的临床表现及其免疫接种状况、伤人动物进行隔离观察的可能性以及实验室诊断的可获及性等;③暴露后预防处置应立即开始,如有可能,应对可疑动物进行识别,隔离观察(外观健康的犬或猫)或安乐死后进行实验室检测,在等待实验室结果或观察期内,应继续进行疫苗的暴露后预防接种。如实验室检测阳性,应立即进行回顾性风险评估以确定所有可能暴露人群,并应给予其暴露后预防程序。如可疑动物无法进行实验室检测或观察,则应给予全程暴露后预防,如果动物经适当的实验室检测证实未感染狂犬病则暴露后预防可以终止。

5.17在接种狂犬病疫苗过程中出现过敏者如何完成后续疫苗接种? 在接种狂犬病疫苗过程中出现过敏者可使用不同组织来源的疫苗替代,例如对VERO细胞培养的疫苗有过敏反应,可以使用人二倍体细胞疫苗或鸡胚细胞培养的疫苗替代,同时可预防性使用抗组胺药物[24]。

本文由北京市疾病预防控制中心李晓梅、周涛、卢莉执笔;参与讨论的专家(排名不分先后,按姓氏拼音顺序排名):李虎、李丽、王传林、殷文武、苑新海、朱武洋