基于行人流线网络的上海轨道交通长江南路站行人设施布置方案优化*

盛应平 何 彬 顾保南

(1. 上海轨道交通十八号线发展有限公司, 200135, 上海; 2. 同济大学道路与交通工程教育部重点实验室, 201804, 上海//第一作者,高级工程师)

我国城市轨道交通车站行人设施布置方案评价一般是按照规范要求检算各设施的最大通过能力是否满足超高峰客流需求。文献[1- 4]采用微观行人流仿真软件对车站行人设施布置方案进行评价。城市轨道交通车站的拥堵一般发生在安检仪、进出站闸机组、楼扶梯等设施前方区域,基于规范的通过能力检算并不能够实现上述区域的拥堵分析;应用微观仿真软件虽能够实现这些区域的拥堵分析和输出延误时间、区域行人流密度等参数,但由于规划设计阶段车站行人设施布置方案存在大量变化,微观行人流仿真软件在处理方案变化时,需要将新方案导入再次完成全部仿真流程,其过程复杂耗时,同时仿真时出入口与站台间多条路径客流量的设定影响仿真分析的准确性。

文献[5-10]提出了“网络法”。该方法首先将车站行人走行区域抽象为拓扑网络,然后通过客流分配得到行人站内走行时间、设施流量及饱和度等指标来对方案进行评价。目前,最具可操作性的“网络法”是文献[9-10]中提出的行人流线网络法。本文将改进此方法,并将其应用于上海轨道交通18号线(以下简称18号线)长江南路站行人设施布置优化方案。

1 行人流线网络与方案测试方法

1.1 行人流线网络概述

行人流线网络是将安检仪、检票闸机组、自动扶梯、楼梯、人行通道等行人设施抽象成边,再将各边端点按照考虑障碍物绕避的最短路径连接成拓扑网络,并引入实结点表示拥堵区域,利用实结点模型计算对应拥堵区域的拥挤度和延误时间等参数[10]。通过网络客流分配可以对不同客流情况进行测试,同时,在车站行人设施布置方案发生变化时,可通过更改边属性或增加、删除、移动相应流线实现行人流线网络更新。

1.2 方案测试方法

利用连续平均法对行人流线网络进行客流分配,其中,边阻抗仍沿用文献[10]的BPR函数(美国联邦公路局函数)。采用该方法计算闸机组前区域、扶梯前区域的拥堵面积以及乘客平均延误时间与行人设施拥挤度,以实现城市轨道交通车站行人设施布置方案的客流适应性分析测试。

针对扶梯前、闸机组前等区域的拥堵分析,文献[10]提出了实结点模型。该模型将拥堵范围固定为基本区域和极限区域,但未对拥堵范围随滞留人数的变化进行描述,同时,目前暂无可靠的离开流率函数可供采用。文献[11]采用的控制体积模型认为设施前拥堵面积等于滞留人数与单位空间容纳的最大人数之比,但其假定滞留范围内的密度始终不变,有悖于实际情况。

综上,对既有实结点模型做出如下改进,如图1所示。

(1) 结合控制体积模型的密度假设,当滞留人数超过基本区域的容纳人数后,以极限密度为区域密度,计算当前滞留面积。该改进使模型能够给出滞留面积随客流持续时间的变化,有利于判断拥堵等级。

(2) 以GB 50157—2013《地铁设计规范》规定的设施最大通过能力作为离开流率,该改进能够在现阶段无可靠的离开流率函数的情况下提高模型实用性。

2 原方案及其客流适应性分析

2.1 原方案概况

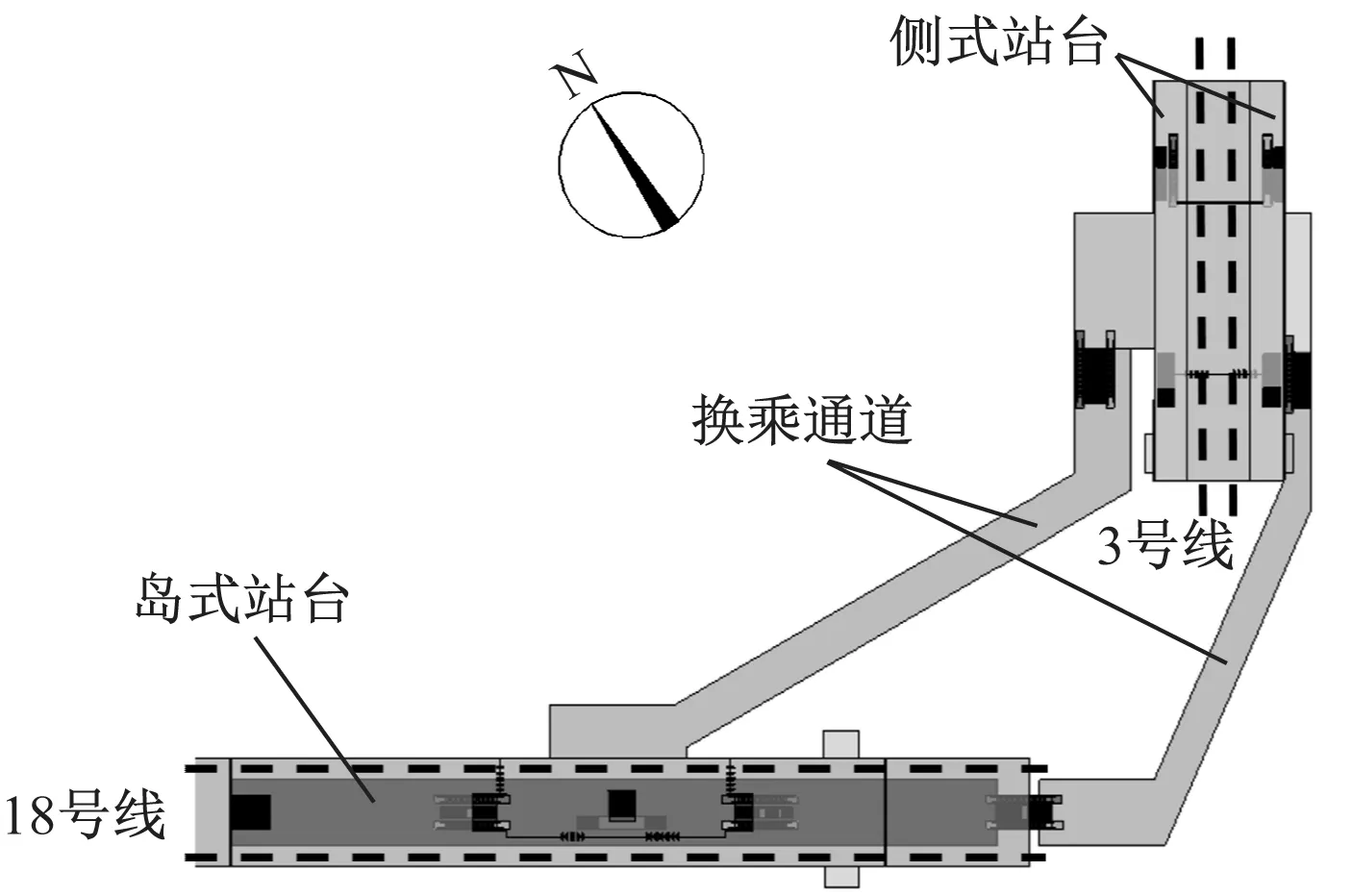

长江南路站是18号线与既有3号线的两线换乘站。18号线长江南路站位于3号线长江南路站西南侧,B1层为站厅层,B2层为站台层。两站通过换乘通道实现客流双向换乘,如图2所示。18号线车站站厅付费区内均匀布置3组楼、扶梯,两端为2扶1楼,中部为T型楼梯。采用两边进、中间出的客流组织,分别设置2组进站闸机和2组出站闸机[12]。换乘通道宽度8 m,设于18号线车站的北侧,乘客通过自动扶梯到达3号线站厅付费区内,通道内上、下行自动扶梯各2部,没有人行楼梯。

注:i——循环迭代次数;T——分析时长;N——最大迭代次数

图2 长江南路站原方案示意图

根据文献[9-10]所述的行人流线网络构建方法,得到原方案行人流线网络,如图3所示。

2.2 测试客流量

测试客流量基准是文献[13]给出的工程可行性研究(以下简为“工可”)客流量乘以超高峰系数1.4后得到的超高峰客流量,工可客流量与超高峰客流量如表1所示。

图3 长江南路站原方案行人流线网络

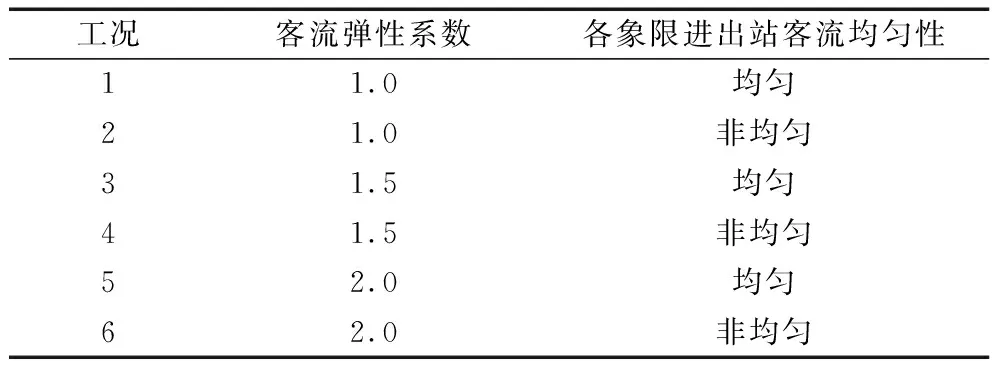

考虑客流弹性与各象限(东北、西北、西南、东南)进出站客流的不均匀性,结合长江南路站周边土地利用情况,设置如表2所示的6种工况。

为保证设计方案能够应对突发大客流情况,保证一定的客流弹性,在超高峰客流量的基础上,再次对客流量进行扩大,取客流弹性系数分别为1.0、1.5和2.0的情况进行分析。

各出入口进出站客流比例分别考虑均匀与非均匀两种情况。其中,工况1、工况3、工况5的进出站各象限采用均匀比例,即1∶1∶1∶1;工况2、工况4和工况6的进站不均匀比例取各象限(东北、西北、西南、东南)对应的居住用地面积比例,即0.2∶0.53∶0.11∶0.16,出站不均匀比例取各象限对应的工作用地面积比例,即0.1∶0.32∶0.49∶0.09。

表2 工况情况表

2.3 理论测试结果分析

工况5和工况6下,18号线车站内各行人设施最大饱和度分别为0.63和0.62,从能力角度而言,其能很好地满足2倍超高峰客流量的客流需求。但是在上述两种工况下,站厅西侧出站闸机组前方的最大拥堵面积分别达到8.77 m2和11.43 m2,站厅东侧出站闸机组前方的最大拥堵面积则分别为8.79 m2和7.93 m2,详细结果见表3。两种工况下平均排队长度可达2.54 m,存在一定的优化空间。

表3 原方案部分设施前方不同工况时的最大拥堵面积

工况5和工况6下,换乘通道饱和度保持在0.41,从能力角度而言,其能很好地满足2倍超高峰客流量的客流需求。但是,在工况3和工况4下,3号线换乘18号线的两个下行扶梯前方的最大拥堵面积均为7.41 m2,排队长度为4.94 m;在工况5和工况6下,最大拥堵面积均达到了23.66 m2,排队长度可达15.77 m。由于换乘通道内缺少人行楼梯,当任一下行自动扶梯不能使用时,在工况1下最大拥堵面积将达到24 m2,在工况5下会占据3号线地面换乘厅88.6 m2的空间;当任一上行自动扶梯无法使用时,在工况3和工况5下,最大拥堵面积将分别达到18.82 m2和39 m2,会对换乘客流疏散产生不利影响。

3 优化方案及其客流适应性分析

3.1 优化方案概况

针对原方案存在的问题,在保证已开通运营的地铁3号线长江南路站不中断运营的前提下,提出以下3个优化方案。

(1) 优化方案一:将18号线车站站厅西侧的3个出入口合并为1个,将进出站闸机由三杆式改为门扉式。将换乘通道扩大为换乘厅,在自动扶梯间增加1部下行专用的楼梯,如图4所示。

图4 优化方案一的行人设施布置示意图

(2) 优化方案二:基于优化方案一,在18号线车站站台东端增加1个换乘通道与3号线站厅层东侧连接,如图5所示。

图5 优化方案二的行人设施布置示意图

(3) 优化方案三:基于优化方案一,在18号线车站站台东端增加1个换乘通道与3号线站厅层东侧连接,如图6所示。

图6 优化方案三的行人设施布置示意图

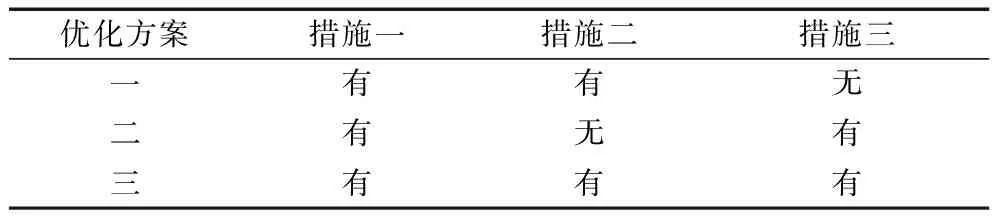

上述3个优化方案相对于原方案的主要变化是3个措施的组合,即18号线车站西侧出入口合并(措施一);西侧换乘通道拓宽为换乘厅(措施二);3号线车站东侧增加换乘通道连接至18号线站台东端(措施三),具体的措施组合情况见表4。

表4 长江南路站优化方案措施组合

3.2 客流适应性分析

3.2.1 行人流线网络更新

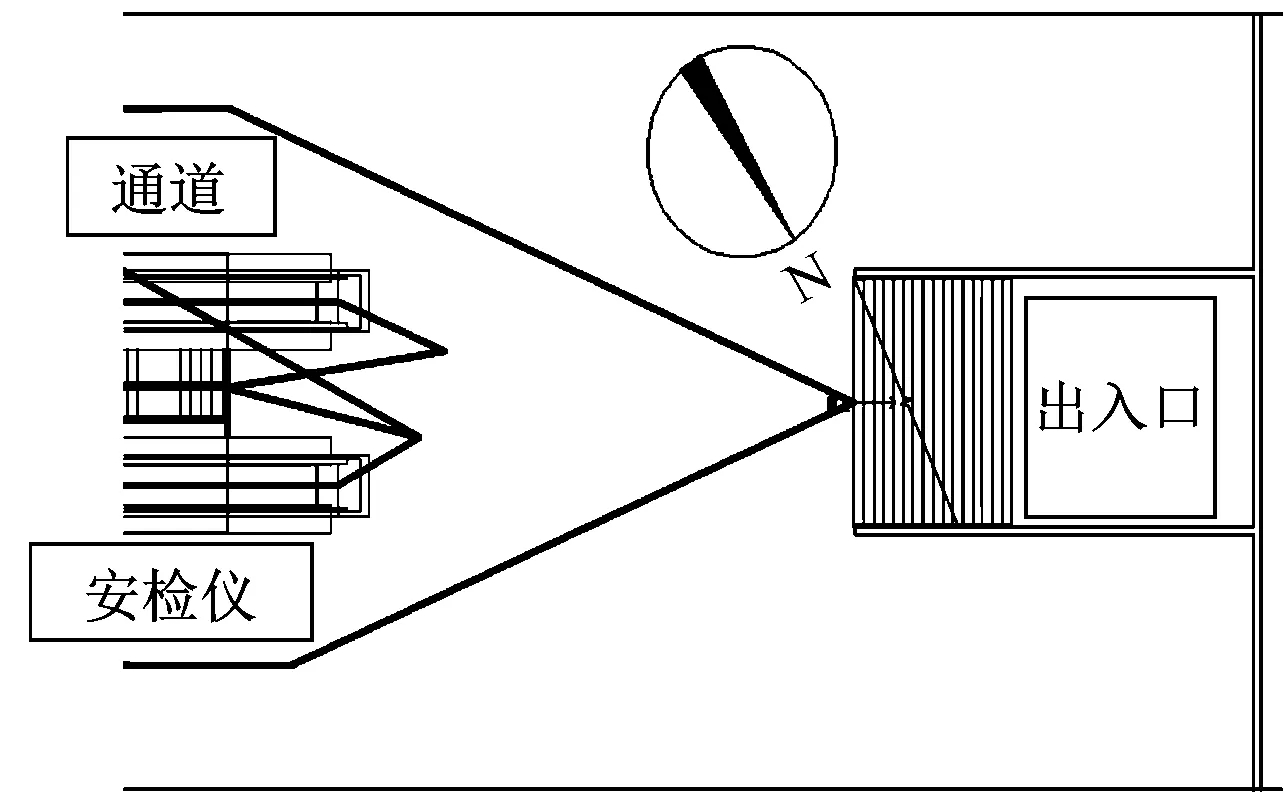

(1) 措施一。18号线车站西侧原有3个出入口,其中2个出入口距安检仪较远,乘客需要通过198 m的通道到达站厅,这使得乘客在站内走行距离较长,同时通道宽度仅为3.7 m,不利于乘客疏散。现将3个出入口合并为1个,以减少乘客站内走行时间。删除图7 a)中右侧的4条流线,添加1条连接出入口和安检仪的进站流线、1条连接站厅南侧非付费区通道与出入口的出站流线,如图7 b)所示。

a) 方案调整前

b) 方案调整后

(2) 措施二。原方案的3号线与18号线的换乘形式为通道换乘,采用1条宽度8 m的换乘通道将3号线站厅西侧与18号线站厅北侧相连。该换乘通道更改为换乘厅时,在换乘厅中添加了2根结构柱,使换乘厅客流分为3股,如图8所示。

b) 方案调整后

(3) 措施三。在原有流线的基础上,增加的1支流线代表水平通道、增加的3支流线代表楼扶梯的流线及数条连接通道和梯组的流线,如图9所示。该措施并不会对既有站厅设施布局产生影响,故既有站厅流线不需要工作调整。

3.2.2 测试结果分析

对上述3个优化方案中行人设施饱和度及设施前拥堵面积有较大影响的4个主要变化及其引起的设施客流变化进行说明。表5~7中的数据均利用由原方案改进的实结点模型在客流分配过程中得出。

图9 18号线站台东侧换乘通道行人流线示意图

(1) 变化1:优化方案一将18号线站厅闸机由3杆式改为门扉式,各组闸机数量统一为5个。出站闸机组最大滞留面积优化前后对比如表5所示。由表5可知,在工况4~6下,优化后的站厅东西两侧出站闸机组前的拥堵面积较优化前均有显著减小,减小幅度最大可达23%、最小为5.6%。

表5 出站闸机组最大滞留面积优化前后对比 m2

(2) 变化2:优化方案一将原方案上下行换乘扶梯中央新增1部人行楼梯。由表6可知,在工况5~6下,优化后的3号线地面换乘厅内的2个下行自动扶梯最大拥堵面积较优化前有明显下降。在工况3和工况4下,两自动扶梯的总拥堵面积于优化前后持平。

表6 换乘下行自动扶梯前拥堵面积优化前后对比 m2

(3) 变化3:优化方案二和优化方案三在3号线车站东侧新增的换乘通道与换乘梯组专供18号线与3号线上行方向的换乘客流使用,西侧换乘通道专供3号线下行方向与18号线的换乘客流使用,并将3号线车站西侧换乘梯组在优化方案一的基础上去掉1部上行自动扶梯和1部下行自动扶梯。

在工况5下,东侧换乘通道饱和度在0.2以下,上行自动扶梯饱和度为0.46,2部下行自动扶梯饱和度均为0.32,楼梯最大饱和度为0.39,且自动扶梯前方的最大拥堵面积仅为2.36 m2;西侧换乘通道上行自动扶梯和下行自动扶梯的饱和度分别为0.51和0.62,楼梯最大饱和度为0.53,且下行自动扶梯前方最大拥堵面积仅为10.25 m2,该值略低于表6中西侧自动扶梯的最大拥堵面积。因此,该变化能够满足双向换乘客流的弹性需求,并能有效解决原方案和优化方案一的换乘客流与3号线进出站客流冲突的问题。

(4)变化4:将西侧换乘通道扩展为换乘厅。由表7可知,将西侧换乘通道扩展为换乘厅后,优化方案一中的换乘通道饱和度较原方案显著下降。

表7 西侧换乘通道饱和度优化前后对比

4 结语

根据优化方案理论测试结果,将优先推荐优化方案三作为长江南路站行人设施布置方案,将优化方案二作为第二推荐方案;若车站站台东侧换乘通道无法实施,则将优化方案一作为推荐方案。

对于行人流线网络法应用于长江南路站的具体过程而言,行人流线网络法在一定程度上能够有效评价方案优劣,其在应对车站行人设施布置方案调整时,较行人流线微观仿真方法简便。