中国葡萄种植的区域格局和成本效益分析

李建芳,高欢欢*

(1. 山东省宏观经济研究院,山东济南 250013;2. 山东省葡萄研究院,山东济南 250100)

葡萄在中国种植的历史已有2000多年,其生长快、结果早、高产稳产的特点,使其在果树生产中具有重要的地位,产量与面积持续增长,2015年底,中国葡萄栽培面积已达到达79.92万 hm2(1198.5万亩)[1],仅次于柑橘、苹果、梨,约占果树的5.2%,居第四位;从产量看,仅次于苹果、柑橘、梨、桃和香蕉,约占全国果品的7%,居第六位[2]。改革开放以来,随着经济的发展、设施栽培技术的应用和销售管理模式的变化,中国的葡萄区域生产布局发生了巨大变化,完全打破了“葡萄不过江”的传统说法,形成了全国所有省市自治区均有葡萄种植的局面,且南方非传统葡萄种植区成为中国葡萄产业新的经济增长点,创造出很多新的生产模式、种植方法和经营方式,涌现出很多以葡萄种植为主的优势产区和特色小镇,葡萄成为很多农户脱贫致富的有效途径。

1 葡萄种植的区域布局

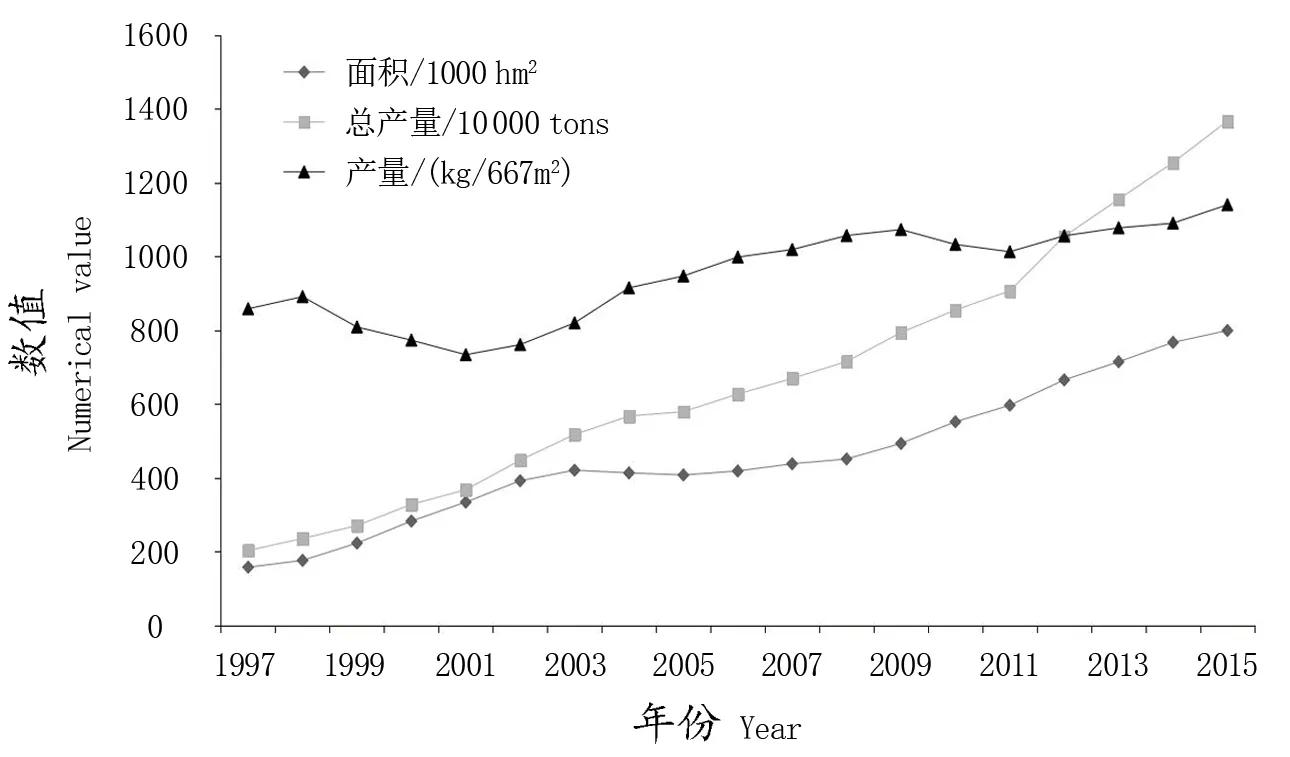

根据国家统计局的1997—2015年的数据分析得知,全国葡萄栽培面积和产量逐年升高(图1),2015年的栽培面积与1997年相比,增加了4.06倍,总产量也增加了5.73倍。葡萄亩产量在2001—2009年增加较为明显,2011—2015年略有增加,达到1140.25 kg/667m2。

图1 中国葡萄栽培总面积、总产量和亩产量Figure 1 Total area, total production and production per mu of viticulture in China

植物的生产区域格局受生产自然条件影响较为严重,中国葡萄种植传统上大多集中于北纬35~45°的种植黄金带上,行业集中程度很高,区域规模分布亦很不平衡[3]。根据地理和气候特点,我国版图可分为7个自然区域。自1999年至2015年,西北地区的栽培面积一直居首位,且2010年后增长速度加快,2015年的面积占全国的32.47%,其中大部分为酿酒葡萄,因此酿酒葡萄的大面积增加促使葡萄的种植向西北转移;其次是华东和华北地区,葡萄栽培面积约占全国的19.19%和14.66%,华东地区近5年上升较快(图2);栽培面积仅次于新疆的河北、陕西、山东和辽宁省[2]均在这两个区域,且是传统的葡萄种植区。另外,西南地区的葡萄栽培面积自2010年以来,增长迅速,由2010年占全国总面积的8.10%增长到13.45%。由此可见,葡萄生产有明显西迁和南移趋势,行业集中程度有所下降,区域不平衡性程度也有所缓解,葡萄种植在空间布局上表现出扩张态势[3]。这与葡萄种植技术的突破、经济收益的提高和地方政府的大力推动有密切的关系。对于南方多雨带来的病虫害严重的问题,避雨栽培技术的引用解决了这一难题;设施栽培的推广使寒冷地区及冷敏感品种可以正常生长结果;促早和延迟栽培技术的应用延长了市场供应期,也促进价格上提,收益也由此增加,这是影响农户种植葡萄的重要因素。另外,地方政府的大力推动促进了非葡萄传统产区的种植力度,如云南省政府规划在“十二五”末,葡萄总面积达到4.67万 hm2以上,广西壮族自治区规划到截至2015年,葡萄总面积要扩大到3.3万 hm2[3],目前均已实现目标。

图2 中国各地区葡萄的栽培面积Figure 2 Cultivated area of grape in different regions of China

2 成本与收益分析

2.1 葡萄生产格局与成本收益的关系

由葡萄生产格局趋势来看,种植葡萄带来的收益最大程度上决定着葡萄产业的发展趋势和方向。2014年,不同主产区的生产成本投入水平差异显著,成本投入排序为:华北产区>东北产区>西南产区>西北产区>南方产区[4]。2015年,全国总体均呈现成本投入逐年增长的趋势,不同地区生产投入成本存在较大差异,长三角地区、西南产区、北京等投入高,西北产区投入相对低。从收益来看,2015年,秦岭、淮河以南亚热带葡萄种植区的成本与收益均处于较高水平,华北与渤海湾葡萄种植区的成本和收益居中,西北与黄土高原葡萄种植区投入成本与收益均低于全国其他种植区[2]。另外各省市地区之间也存在较大差异,与自然资源、气候条件、生产栽培模式密切相关,其次与经济发展水平、劳务人员的劳动力及人工成本等因素也密不可分。上海、浙江、江苏、四川、北京等地葡萄生产的投入成本均高于全国其他省份,其中投入成本最高的是上海市,最低的为内蒙古。葡萄收益位居全国前列的是江苏、浙江、上海[2]。宁夏贺兰山东麓地区是我国著名的优质酿酒葡萄新产区,2003年4月被国家批准为原产地域保护产区,刚建立初期,曾因为葡萄收购价格的下降导致葡萄产业陷入困境,截至2015年,在各省份中,宁夏地区的净收益依然远低于全国葡萄平均收益水平[5]。

因此,葡萄生产和销售中产生的成本与收益是直接关系到种植者切身利益和生产发展的两个关键因素,也是衡量其市场竞争力和影响葡萄生产格局的决定因素。

2.2 葡萄生产中的成本

葡萄生产中的成本包括建园成本(建园所需要的物质)和生产成本(生产过程中所使用的物质成本和耗费的人工成本)[6]。葡萄栽培模式包括设施栽培和露天栽培两种,露地栽培模式多以家庭农户的小规模松散经营为主,其特点为资金投入少、发展快捷,只需要铁丝和水泥柱即可,但因病虫害发生较多等造成生产管理成本高[7-8]。设施栽培类型包括促早栽培、延迟栽培和避雨栽培。设施栽培建园成本远远高于露天栽培,生产成本也比露天栽培高,避雨栽培虽然灌溉成本提高,但可控制基肥、追肥随雨水的大量流失,减少农药的使用。

在安徽设施栽培成本构成中,2014年物质成本投入占45.41%,其次是人工成本占32.90%,建园成本年平摊占21.69%;而露地栽培成本中建园成本年平摊只占6.82%,而年物质投入成本占56.41%,人工成本占36.77%。无论设施栽培还是露地栽培,安徽省总成本均比全国平均水平高,构成成本的建园成本、物质成本和人工成本也都高[9]。甘肃武威市截至2016年底,酿酒葡萄的总面积达到1.7万 hm2,占全国酿酒葡萄面积的13%,其设施栽培葡萄(主要为酿酒葡萄)的收益远高于当地的非设施葡萄的效益[10]。酿酒葡萄生产也是新疆兵团222团农业经济发展的主导方向和农户增收的重要来源。此地现有酿酒葡萄面积超过800 hm2,生产过程中所需要的劳动力和物质的成本占总成本的比重较大,2010—2015连续五年占总成本的比重均超过80%,相对于2010年,2015年由于设施栽培葡萄种植面积的增加和人工成本的增加,使其总成本增加了467元/667m2,生产成本增加了417 元/667m2,占总成本增加值的89.3%[11]。另外,三种设施栽培模式在设施建造、生产资料消耗、劳动力需求方面都有一定的差异,促早栽培的总成本投入在3种设施栽培模式中最高,延迟栽培和避雨栽培接近[11]。

2.3 葡萄销售中的成本

葡萄的市场流通方式,对保障农户的利益有重要意义。鲜食葡萄的销售包括传统流通模式(农户+水果超市+消费者)和供应链管理流通模式(农户+专业合作社+大型综合超市+消费者)以及介于两种流通模式中间的模式(农户+经纪人+批发市场+零售商)[12-13],交易成本和物流职能成本是在葡萄流通和销售过程中产生的成本,不同销售渠道产生的成本不同。钱秋霞[14]将交易成本设为信息成本、谈判成本和执行成本三大类。分别指在交易前搜寻市场信息产生的成本、交易中买卖双方协商产生的成本和交易后执行交易活动产生的成本。而由于销售葡萄主要以传统渠道为主,存在信息不对称、合作组织化程度低等问题,这无疑增加了交易成本。而供应链管理流通模式中的各个主体的条件、设施和能力都比较完善,减少了交易成本。但是,在供应链管理流通模式下产生的物流职能成本要高于传统流通模式,包括采收分级包装成本、运输和批发成本、预冷和组装成本。而中间模式下,交易成本和物流职能成本也介于其他两种模式之间[15]。

不同的栽培模式和流通模式下产生的成本均不相同,但不能单纯从成本的高低分析其优劣,还需要通过效益分析进行判断。

3 效益分析

通常通过分析商品的收益、利润和成本利润率来反映商品的盈利能力,成本利润率=利润/成本费用×100%,表明在成本一致的情况下,指标越高,则获得的利润越高,成本费用控制得越好,盈利能力越强。例如,2010—2012年,新疆兵团222团的酿酒葡萄的成本利润率和盈利回报能力逐年上升,其盈利能力和取得的利润要高于另一主栽作物番茄,因此酿酒葡萄的种植面积也在逐年增加,这证明,效益的高低是决定葡萄产业的发展趋势的重要因素。葡萄的效益分析与其栽培模式和流通模式有关[11]。

3.1 葡萄生产中的效益分析

不同栽培模式下的葡萄收益差异明显,露天栽培虽然使用较少的成本,但果实品质和收益均较低,而设施栽培模式下的葡萄收益好于露天模式,果实品质好[15]。另外,在促早、延迟和避雨三种设施栽培模式中,促早栽培的产值和净利润指标在3种设施栽培模式中均为最高,延迟栽培和避雨栽培接近[1]。一般栽后第二年,露地栽培即可收回成本,对于投入较大的避雨栽培和促早栽培,第三年可收回成本,与其他旅游项目相结合城郊观光型果园的收益收回成本需要三年[16]。总体来看,随着种植年限的增加,促早栽培的经济效益高于另两种设施栽培类型。

另外,栽培技术的提高也有利于葡萄收益的增加。鲜食葡萄设施栽培中采用水肥一体化技术后,葡萄的品质和价格提升明显,灌水量和用药量也显著下降,与大水漫灌相比,节约了人工成本和总成本,收益也显著增加[17-18]。葡萄喷施含腐植酸、氨基酸、海藻酸、微量元素等新型水溶肥料有助于提高葡萄品质,收益增加[19]。设施葡萄立体栽培技术也是目前推广的一种种植模式,在秋后葡萄采收后,种植草莓、番茄、萝卜、白菜、食用菌等,其中以“葡萄-蔬菜”和“葡萄-食用菌”经济效益最高[20]。由此可见,栽培技术的提升可解决劳动力投入量大、经济效益低的问题。

3.2 葡萄销售中的效益分析

在三种流通模式下,零售商成本收益率均最高,种植户的成本收益率均最低,原因是种植户要承担建园成本和生产成本。总体来说,在供应链管理流通模式和中间模式(农户+经纪人+批发市场+零售商)下,种植户、物流部门和零售商的收益均高于传统流通模式,在这两种模式下的葡萄销量远远高于后者,其销售时间短的特点和预冷技术的保障也大大降低了葡萄在运输过程中的损失。从成本利润率指标来衡量,供应链管理流通模式<中间模式<传统流通模式[21]。因此,应该要继续加强葡萄产销地之间的流通,保证绿色通道的贯通,也要推进信息化进程,降低省际间葡萄的流通成本[22]。

4 小结与展望

设施栽培模式在中国南方和西部地区大面积推广,销售模式日益丰富,由此产生的成本和收益的变化决定了农户对葡萄栽培和销售方式的选择,使中国葡萄产业的发展有南迁和西迁的趋势。

除了葡萄产业的成本和收益意外,消费者对葡萄的选择和要求也是葡萄产业格局变化的重要因素。居民对水果的品质、质量安全、产品多样化等提出了更高的要求,2009年消费者认为最重要的属性是口味、依次是新鲜度、安全性、卫生状况和色泽。2014年消费者认为最重要的是葡萄的安全性,其次依次为卫生状况、口味、新鲜度和色泽。另外,消费者对优质特色水果、水果加工制品等(如果汁饮料)的消费需求增加,会促进产业升级和产销对接[2]。因此,只有逐步优化葡萄的生产结构,改善葡萄品质,才能经受的起未来竞争更激烈的葡萄市场。