华北平原农地利用变化及驱动力分析*

吴玉刚

(河南职业技术学院,郑州 450046)

0 引言

农地是农业生产的基本资料,是人类进行物质生产、获取粮食的保障。土地利用作为人类生存和发展的最基本活动方式,在较长的农业发展时期内,农地利用是土地利用的主要内容,且人类对农地利用的程度反映了区域经济发展的规模和水平,同时也关系社会经济的可持续发展。但随着工业化和城镇化的快速发展以及人口的膨胀,农地资源短缺,质量下降,且土地利用变化直接或间接地导致全球气候变暖。华北平原作为我国第二大平原,我国农作物主产区之一,为使农地保护工作行之有效,制定科学合理的保护政策,研究其农地利用变化规律,从宏观角度深入分析农地变化的自然社会驱动力对于保障粮食安全和土地持续利用十分重要[1-3]。

当前关于农地变化的研究成果主要集中在农地动态变化[4-5]、农地利用变化强度[6-7]、时序特征[8]等。游和远等[9]通过计算各省份的农地集约利用程度指出农地集约利用程度较高的长三角、珠三角、京津冀地区的农地集约利用碳排放总效率普遍较低,应控制农地利用碳排放量。王丽娟等[10]研究表明建设占用耕地是耕地资源大面积减少的主要原因,其次耕地资源利用程度有所减弱,农地利用结构有所转变。于建立[11]基于永修县8年土地利用调查数据指出人口因素和经济因素是导致该地区农地利用结果不平衡的主要驱动力。华北平原作为我国粮食的重要生产基地,方相林等[12]研究发现华北平原土地类型中耕地持续减少,林地和建设用地迅速增加,粮食总产量有所下降。王红营[13]利用2000~2013年连续的作物空间分布图指出华北平原地区总体上粮食作物呈下降趋势,经济作为呈上升趋势。综合上述分析,可以看出有关华北平原地区农地利用变化的研究较少,基于华北平原的重要性,文章以华北平原地区为研究对象,研究其农地利用和驱动力对于促进农地的可持续利用及保障粮食安全具有十分的现实意义。

1 研究区域概括

华北平原是中国三大平原之一,又称黄淮海平原,位于北纬32°~40°,东经114°~121°,跨越京、津、冀、鲁、豫、皖、苏7省市,面积30万km2,是中国东部大平原的重要组成部分,我国重要的粮棉油生产基地,也是我国人口、城市高度密集和工农业较发达的地区,其平原人口和耕地面积约占我国的1/5。华北平原属暖温带季风气候,四季变化明显,年平均气温14~15℃,年降水量为500~900mm, 7~8月光、热、水同季,作物增产潜力大, 9~10月光照足,有利于秋收作物灌浆和棉花的吐絮成熟。华北平原以旱作为主的农业区,南部地区大多为一年两熟,北部地区大多为两年三熟,粮食作物主要有小麦、水稻、玉米、高粱、谷子和甘薯等,经济作物主要有棉花、花生、芝麻、大豆和烟草等。从空间分布上看,南部地区水分状况较好,产量差较大,应提高水肥利用率,北部地区产量差居中,中部地区产量差较低,区域平均值潜在产量的48.2%[14]。该文中的华北平原主要是指河北北部(包含北京和天津)、南部、鲁西北、豫北等4个区域。

2 研究方法

2.1 农地利用程度综合指数和复种指数

农地利用程度综合指数反映农地综合利用的强度,以各类型农地面积比例与农地类型程度分级指数相乘计算得来,其中耕地和林地的指数为3[15]。

复种指数表示农地利用强度的影响,通过总播种面积与耕地面积的比重计算得来。

2.2 灰色关联法

该文运用灰色关联法[16]对华北平原农地的驱动力进行分析,以华北平原农地为参考数列,驱动力指标为比较数列,指标数据选取2004年、2008年、2012年和2016年,具体步骤主要包括4个方面。

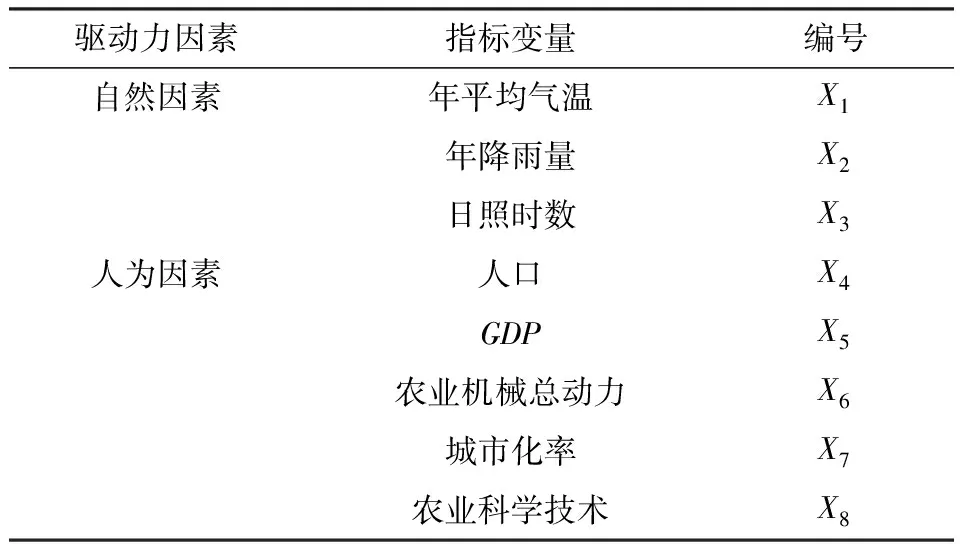

表1 指标体系

(1)构建指标体系

为深入探讨华北平原地区农地的驱动力,该文选取具有代表性的3个自然因素和5个社会因素构建指标体系(表1),分析这些指标与农地利用变化的关系程度。其中关键的自然因素主要气候条件、地理变化和自然灾害等,自然因素相对稳定,具有一定的累积性,该文自然因素指标选取与农地关系密切的气温、降雨量和日照时数等。社会因素相对活跃,文章基于社会发展背景,在人口急剧膨胀的当代,人口和GDP都得到迅速发展,而农业机械总动力、城市化率和农业科学技术与农地息息相关。

(2)数据无量纲化处理

(3)计算关联系数

采用极值加权组合计算关联系数ζi。

(1)

(4)计算关联度

计算关联度采用综合归一技术,按照最大隶属度原则选取最大关联度,其公式如下:

(2)

式(2)中,n为比较数列的数据数。关联度(Ri)的取值范围介于0~1之间,Ri值越大关联性越大,说明比较数列对参考数列的影响也就越强。其中关联度(R)介于0.00~0.35,关联度较低; 介于0.35~0.45,关联度低; 介于0.45~0.65,关联度中等; 介于0.65~0.85,关联度高; 介于0.85~1.00,关联度极高。

3 结果与分析

3.1 农地利用变化分析

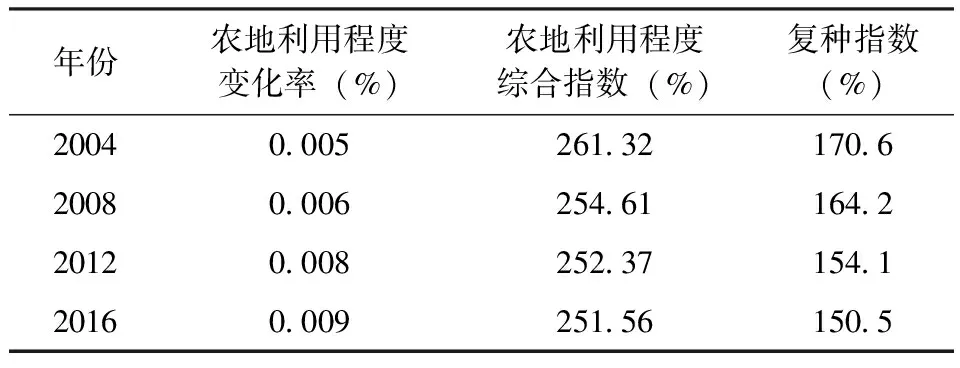

表2 华北平原农地利用变化分析

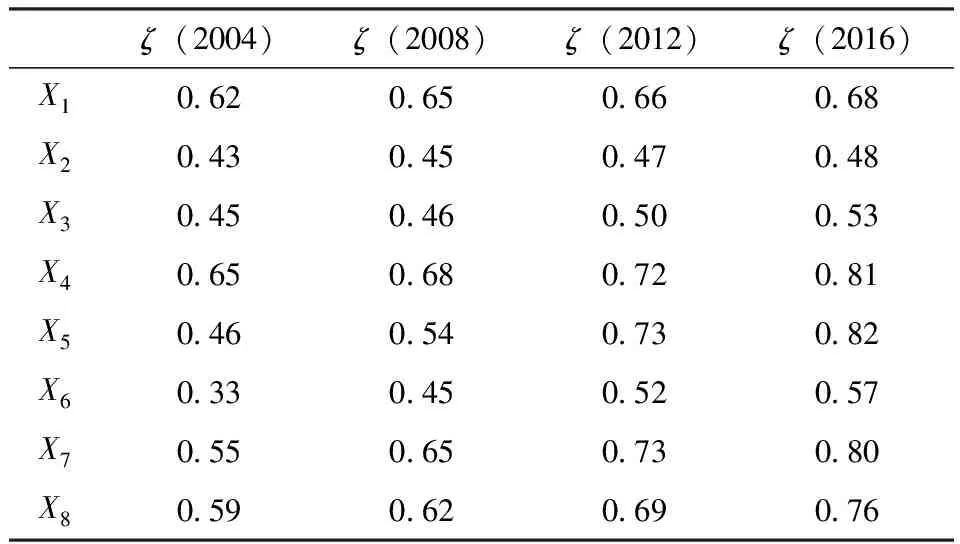

表3 华北平原农地利用变化驱动力关联系数

基于华北平原地区,分别计算2004年、2008年、2012年和2016年的农地利用程度变化率、农地利用程度综合指数和复种指数(表2),反映华北平原农地利用的变化情况,整体来看,农地利用程度变化率均大于0,也就是说华北平原农地利用均处于发展阶段,主要是由于随着社会的发展,人口的增多,工业用地、居民用地也在不断增加,导致农地利用程度呈增加的趋势。农地利用程度综合指数呈下降的趋势,说明华北平原农地逐年减少。耕地复种作为重要农业耕作模式,能有效地解决粮食安全。2004~2016年华北平原复种指数随着时间的延长也呈现下降趋势,因为农地总面积逐年减少,总体上来说,耕地面积也在逐年减少。

3.2 驱动力分析

综上所述,华北平原地区农地利用发生了变化,导致出现这些变化的原因称为驱动力,利用式(1)计算关联系数如表3。从表3可以看出, 2004~2016年华北平原农地利用变化驱动力关联系数均呈增加趋势,其中2004年与华北平原农地利用变化最密切的是人口和年平均气温; 2008年与华北平原农地利用变化最密切的是人口、城市化率和年平均气温; 2012年与华北平原农地利用变化最密切的是GDP、人口、农业科学技术和年平均气温; 2016年与华北平原农地利用变化最密切的是GDP、人口、城市化率、农业科学技术和年平均气温。

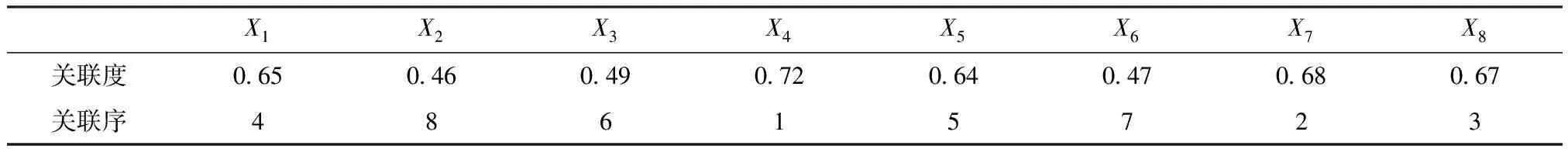

表4 华北平原农地利用变化驱动力关联度和关联序

从表4可以看出,影响华北平原农地变化的驱动力主要是人为因素,各个驱动力从大到小依次为:人口、城市化率、农业科学技术、年平均气温、GDP、日照时数、农业机械总动力和年降雨量。其中关联度介于0.65~0.85的有人口、城市化率、农业科学技术和年平均气温,也就是说这4个驱动力与华北平原农地利用变化的关系最密切,而GDP、日照时数、农业机械总动力和年降雨量的关联度介于0.45~0.65,与华北平原农地利用变化的关系中等。

4 结论与讨论

4.1 结论

2004~2016年华北平原农地利用程度呈下降的趋势,影响华北平原农地变化的主要是人为因素(人口、城市化率、农业科学技术)。华北平原作为重要的粮食生产基地,在人口和城市化率不断增加的前提下,要加大农业科学技术的投入,提高农地利用效率,保障粮食安全,以满足日益膨胀的人口。该文采用灰色关联法对华北平原地区农地利用变化进行分析,但由于选取的驱动力因素有限,可能会影响该文的研究结果,但华北平原的农地利用变化结果客观地反映了华北平原农地的实际情况,进一步应针对具体的省市,选取更多的自然和社会驱动力指标,更细致更有针对性地研究影响因素。

4.2 讨论

农地指用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地、农田水利用地等。该文研究结果表明平均气温对农地利用变化的影响较大。且温度作为影响土壤释放CO2的最关键自然因素[17]影响农地土壤的呼吸速率,进而影响土壤肥力。此外不同的降雨强度对农地土壤存在不同程度的侵蚀,降低土壤的养分,加剧水土流失,导致农地利用发生改变。

我国作为人口众多的农业大国,人口和GDP与农地利用变化的关系密切,同时也说明人口的增加有利于农业用地面积的增加。华北平原地区人口约3.5亿人口,其中北京市人口从2004年的1 492.7万人增长到2016年2 172.9万人,GDP从2004年的4 283.3亿元增加到2016年的2.489 93万亿元,天津市的人口从2004年1 023.67万人增长到2016年1 562.12万人,GDP从2004年的2 931.88亿元增加到2016年的1.788 539万亿元,河北省人口从2004年的6 808.75万人增长到2016年7 470.05万人,GDP从2004年的8 836.9亿元增加到2016年的3.182 79万亿元,由此可见人口和GDP都得到了急速发展,直接或间接地影响了农地的变化; 另一方面农业作为国民经济的主要部分,近年来随着国家支农政策的不断出台,农业人口及农村劳动力不断增加,农业用地面积也随之增加。此外随着农民纯收入的不断增加,消费能力也随之增加,用于农业用地的投入资金也增加,进而导致农业用地增加。但第二、三产业GDP的增加导致农业生产的成本提高,进而阻碍农地利用强度的增加[18]。

农业机械总动力和农业科学技术密切相关,同时农业机械化与粮食产量关系密切,尤其是农业机械作业水平与粮食产量的影响最大,其次是机耕面积、农业灌溉机械拥有量、拖拉机数量、农业机械总动力[19]。如2004~2013年河南省农业机械动力投入呈显著增长趋势,且区域空间分布不明显[20]。复种作为农地高效利用的有效途径,华北平原中河南省的复种指数最大,山东省第2,北京最小[21]。而农业科技技术主要是农业科技人员和财力资源的投入,这主要依靠国家政策的支持。城市化是社会经济发展的必然产物,涉及人口、经济、生活等众多方面[22],在城市化的推动下,耕地、林地和其他用地发生大面积的转移,而高程和坡度因子在一定程度上阻碍土地利用的变化。城市化的快速发展是农地利用变化的重要原因,城市化过程中各种土地类型相互转化,且两者在整体上协调度较低,政府必须采取相应的政策合理控制农地利用变化,促进城市化的健康持续发展。