浅谈德彪西钢琴作品创作风格特点与演奏技巧

——以作品《雨中花园》为例

王春雨 湛 邰

(佳木斯大学音乐学院 佳木斯 154007)

(黑龙江省贸易经济学校 佳木斯 154007)

一、创作概述

德彪西的一生中创作了大量的音乐作品且具有跨时代的重大意义和影响。他的作品具有独特的印象主义风格,他也是现代主义音乐的开创人。其中著名的作品有:管弦乐曲《牧神午后》《夜曲》;三首交响素描《大海》;歌剧《配列阿斯和梅丽桑德》;合唱曲《浪子》《中选的小姐》;钢琴曲《意象集》《版画集》;同时还有一些声乐、器乐和室内乐作品等。

德彪西在1884年至1900年期间创作了一部分钢琴作品,在这期间德彪西的创作还没有真正形成“印象主义”的风格特点,在某些方面还是受着古典主义和浪漫主义的影响。但德彪西在和声运用上已经有了创新的探索,其表现在于德彪西创作的《阿拉伯风格曲》中的第一首,运用了中古调式的平行和弦和不协和和弦进行。这16年间属于德彪西创作的第一个时期,主要作品有:《阿拉伯风格曲》《贝加莫组曲》《冥想曲》《夜曲》《为钢琴而作的组曲》《月光》等。

1901年至1904年期间为德彪西创作的第二个时期,是德彪西的印象主义风格趋于成熟阶段。其中创作于1903年的《版画集》的三首钢琴作品《塔》《格拉纳达之夜》和《雨中花园》就是以三个国家为背景创作并将其巧妙地联系在一个套曲中。1905年至1907年创作的《意象集》在创作中更为抽象,在这两集作品中也更多地运用了新颖的和声手法进行写作,开创了崭新的和声世界。1909年德彪西为其心爱的女儿修修创作了《儿童园地》,此组曲包括6首带有标题的小曲,每首小曲都充满了童趣和想象,是用儿童的眼光描写周围的景物,音乐语言丰富多彩且带有幽默感。1910年创作的《24首钢琴前奏曲》(其中12首写于1910年),每首都带有标题,但标题不是直观的让人联想而是一种淡淡的暗示,标题包罗万象充分地体现了印象主义的创作风格特点。

第三个时期的创作是在1914年至1917年。德彪西在此期间并没有创作太多的钢琴作品,除了为双钢琴写的《六首古代碑文》和《黑与白》之外最主要的还是《12首钢琴练习曲》。德彪西的音乐风格和演奏技法在这12首钢琴练习曲中进行了有效的结合,是整个钢琴练习曲音乐中一个里程碑的作品。

二、作品《雨中花园》的创作风格特点分析

德彪西的钢琴作品《雨中花园》是作品《版画集》的第三首,也正是德彪西印象主义风格最成熟时期所创作的作品之一,风格特点鲜明,很具有代表意义。所以笔者在此章节将对此曲的题材、音乐形象与和声织体方面进行分析。

(一)题材分析

在古典主义和浪漫主义时期音乐家的创作,主要是表达自己内心的感情与冲动。通过固定严谨的和声手法和旋律进行创作。而印象派的音乐家认为音乐已经不仅仅是抒发内心情感的手段,而更多的是用来描绘瞬间印象并给人以听觉感官的享受。因此音乐的抒情功能下降,随之而来的音乐描绘与意境感悟尤为重要。德彪西更多的创作题材是以自然景物、生活的点滴和他的所见所闻为主要的来源,例如:风、火、云、天空、大海等。作品《雨中花园》正是对云、雨、阳光、天空这几个方面进行创作的,是德彪西印象主义风格的典型作品。德彪西对自然景物和事物的题材的描写不仅仅停留在对其单纯的模仿与再现,其主要目的是通过对自然界的赞叹从而唤起音乐家内心的情感和创作动机,体现作曲家心理与自然界的感悟与沟通。

(二)音乐形象分析

《雨中花园》是非常著名且非常受欢迎的钢琴作品之一,德彪西运用独特的创作手法并借鉴了两首古老的法国民谣将此曲所要表达的内容描绘得淋漓尽致,给听者以更多的想象。作品《雨中花园》描绘的可以是一个下午,孩子们正在花园里尽情地玩耍,就在这时一阵突如其来的暴风雨将这群嬉戏的孩子给打散了,很快这阵暴风雨又过去了,孩子们又回到了花园里聚集在一起,又开始尽情地打闹玩耍。而作品还可以让人联想到,孩子们在妈妈的怀里随着妈妈哼唱的儿歌进入梦乡。周围笼罩着灼热沉闷的空气,突然间传来了巨大的雷鸣声,细小的雨点从空中落下,这时熟睡的孩子在梦中惊醒,妈妈抚慰着孩子又唱起了优美的歌曲。随着由远而近的雷声,妈妈的歌声也逐渐被这雷声所淹没。没过多久暴风雨停了下来,太阳出来了,明媚的阳光照射在大地上,雨过天晴,彩虹悬挂在天空中,清新的空气令人心旷神怡,也预示孩子和母亲战胜恐惧的愉悦心情。

德彪西独特的印象主义风格的音乐形象更多的是给人以朦胧的暗示,让人们在音符的进行中展开丰富的联想,这也正是德彪西的音乐美学更为丰富且神秘的一面。

(三)和声及织体运用分析

德彪西的音乐语言中,最有个性的就是他的和声语言及运用的手法。他很多作品的成功,也应当归功于他对传统和声的大胆革新以及新手法的恰当运用。德彪西的和声新概念指的是:首先,自由地运用不协和的音程,七度、九度、十一度的出现,一般没有显现的准备和弦,也没有解决和弦,并经常是一连串的平行进行。这就打破了传统固有的严谨的和声学的知识,也是对古典主义和浪漫主义时期在和声运用上的一种推翻。同时它使用变化交替的和弦,或在这个调上的和弦上叠置另一个调的和弦,非严格平行和弦进行,都让听者产生多调性的感觉。

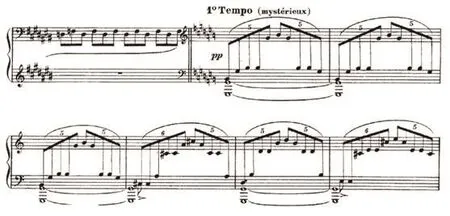

在《雨中花园》一曲中,采用了全音阶以及在各音级上建立起来的增三和弦,这样就加大了乐曲的对比,更加突出了对主题的刻画,引起听者对描绘画面产生更多的联想。

谱例1:

在曲式结构上,德彪西的《雨中花园》摒弃了传统的“主题—变化—展开—结束”的曲式结构。取而代之的是“流体运行”和“块状拼贴”的手法。“流体运行”在主题上表现为仅在一次陈述后即流淌开去,其后接以另外的音乐材料,或进入对比段落。它强调主题与段落间衔接自然、顺畅的延展,这样就出现了整首乐曲连绵不断的感觉。“块状拼贴”是印象主义实现结构的随意性和色彩性的重要写作手法。作为一种曲式的进行,更加强调段落间自由的组合和拼接,更强调多主题和色彩性。在德彪西其他的作品中应用的也是极其广泛的。

在织体上,作品《雨中花园》则运用了更多的琶音式分解和弦织体的结构。印象主义追求音色和音响的突破,追求印象中转瞬即逝的感觉,而分解和弦正好能充分地体现出画面感,更好地营造气氛。尤其是对于作品中雨水的描写,运用流体运动的分解和弦更为恰当,也能表现得更为出色。

三、作品《雨中花园》的技法演奏技巧分析

(一)速度

作品《雨中花园》是一首速度非常快的钢琴曲,需要高超的演奏技巧。乐曲速度标注:=180,此作品的速度标记共有9处;TempoⅠ使用了三次;rit使用了两次。全曲始终贯穿着一个“托卡塔”的节奏音型来体现对雨点的描绘。共出现了三种节奏类型:1.一拍的四个十六分音符。2.一拍的三连音。3.一拍的五连音或六连音。那么在速度上要很好地把握这三种节奏音型的演奏,使其更加的流畅与连贯。

在演奏技巧上因为此曲的速度较快、紧凑,所以要求不论是轻重强弱,肩膀一定要放松,整个手要承担起输送和控制力量的责任,右手要适应每一拍的和弦位置,不管是大位置和小位置的跑动都要均匀,声音要较短促,模仿雨滴的声音状态。弹奏过程中左右手要很好地配合起来,左手的旋律和右手的伴奏听起来就像是一只手演奏出来的,就像素色的花朵隐藏在雨点之中,融合在一幅画面的情景一样。

(二)指法

关于指法的运用,德彪西与其他的作曲家着实有些不同。德彪西的钢琴作品中几乎是没有标记的,因为德彪西认为指法因人而异,更多的是靠演奏者本身的智慧去探索并加以思考。这种做法就意味着对于演奏者来说具有很大的挑战性,需要根据自己的判断去进行更加科学的指法运用。

对于《雨中花园》这首钢琴作品,笔者经过反复的弹奏和研究总结出一些存在于指法上的难点,如在演奏当中应该如何更好地结合作品本身的意境,更恰当地处理在指法上的运用。例如,在弹奏十六分音符的时候应该清晰且轻快地表达雨滴的感觉快速且不强,这就需要4指和5指的灵活度。

谱例2:

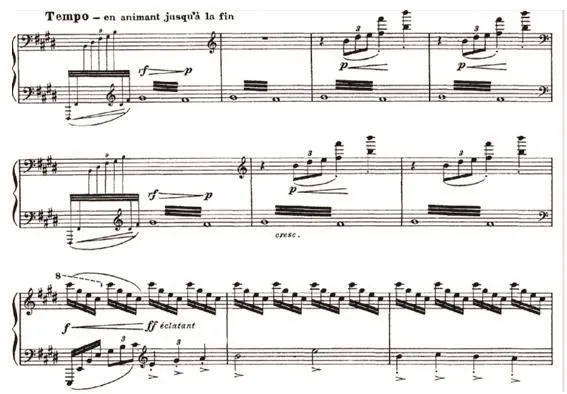

而在一些六连音出现和不规则节奏的出现时要做好1指与5指的交替演奏,平顺且力度均匀。

谱例3:

在强调色彩性和画面感的同时要求演奏者更加巧妙地运用指法才能够更好表现作品的意境美感。

(三)触键

在触键方面,印象主义风格的作品较巴洛克时期、古典主义时期和浪漫主义时期有很大的区别。巴洛克时期作品多强调清晰、集中、力度不强等特征,手指接触琴键的部位也是极为严谨。古典主义时期的作品要求颗粒性强,纯净透明,且力度要大于巴洛克时期风格的作品。浪漫主义时期的作品风格在情感以及力度上则大大的扩张,主要强调声音的效果,把手指的力度发挥到极致。

在德彪西的作品中对于触键的特点是:手臂、手腕完全放松,将大臂的重量传到指尖,用指面触键,感觉像用手抚摸琴键一般,避免任何打击性音响;触键方向多用勾、摸、抓等接近水平的方式,避免垂直的下键,消除高抬指的动作;下键速度要慢,尽可能地将声音延长,产生共鸣。即使强奏时,声音同样柔和、连贯,仅仅是音量大些。德彪西曾要求学生想象键盘上有一层丝绒或毛皮,弹上去很舒服。

(四)踏板

在踏板的运用上德彪西的作品和指法一样都没有明确地标注所使用踏板的具体位置。但踏板的使用又是印象主义音乐表现尤为重要的表达技巧,是强调比触键更重要的因素。德彪西曾经说过:“踏板的使用要像呼吸一样自然、流畅。”在演奏德彪西的作品当中笔者总结认为踏板的使用应该是尤为重要的,要非常细腻地使用三个不同的踏板。如不用踏板,就不能弹出流畅多变的、音色混合的特定效果。首先要谨慎地使用右踏板,根据低音、和声、节奏换踏板,有时还要根据需要使用颤音踏板。同时,德彪西的作品中大量使用弱音踏板以及中踏板,起到了改变音色的作用。我们依靠弱踏板的几个不同层次配合触键,可以使声音发生变化。总之,要根据不同的音响色彩与音乐层次的要求,灵活地使用踏板。

在作品《雨中花园》的演奏中我们可以运用弱音踏板来更好地演奏由弱到强的音响变化。做好由p到ff的音响处理。

谱例4:

四、德彪西印象主义风格与中国音乐风格的共性

(一)音乐美学观念的共通性

德彪西的音乐之所以能够得到广大中国听众和作曲家的喜爱并引起共鸣,这与其作品中时时能见到的东方色彩有着密切的联系。产生这样独特音乐的原因是与德彪西本人对音乐的见解是分不开的,这正是哲学中所提到的意识反作用于物质这一基本观点。德彪西正是将他的音乐思想与其自身的创作相结合,将新的音乐创作手段与传统的西方古典作曲技法相融合,最终才有了现在人们所熟知的印象主义音乐风格。但令中国作曲家和听众感到意外的是这位远在万里之外,与中国文化几乎毫无接触的法国人,其音乐审美理论竟和中国的传统美学如此的相近。

与中国传统的道家关于自然的崇敬之情一致,德彪西曾多次在自己的音乐评论中谈及他对大自然的敬畏之情,而且也肯定自己的创作灵感多来自于自然的启迪。德彪西自己曾说“美的真正感受,除了静默之外,不可能有别的效果,有这样一种音乐,可以直达人的内心深处,到达他内心柔软的一部分,绝不是浮于表面的。音乐应是简洁、自由、富有情趣的。而这些都应从大自然中去寻找,音乐家应具有一颗敏感的心。如果想从别人的音乐中寻找灵感那还不如从大自然中去寻找。”通过理解德彪西这样的思想也就真正理解作品《雨中花园》这部作品的创作由来。

比较道家思想与德彪西的论著,会发现这二者之间都对自然界持有着敬畏、崇尚之情。虽然几千年前的老子、庄子不可能预见在19世纪时将会有一位法国人会与他们的观点极其一致,而德彪西也从未接触过中国古代的道家文化,但事实上,他们却在此观点中异口同声,那就是真正的美在自然之中。由此可见在音乐审美的观念上德彪西与中国文化的审美观念有共通性。

(二)法国印象与中国意境的共通性

在中国的传统文化中很早就有对意境的解说和论著,尤其是古代文人墨客更是用一些作品对意境加以诠释。这样的作品是与诗歌、绘画、音乐等艺术门类相关联,尤其是诗歌朦胧意境描绘的手法更为突出、更让人加以联想。而德彪西的印象主义大多来源于绘画,乍看德彪西的创作与中国传统的意境不能说有相同之处,但经过仔细的研究和领悟,从听觉上的感受可以深刻地体会到两者在审美的观念上的一致性和共通性。二者都是以含蓄、隐喻、暗示、委婉内敛的情绪抒发自己对大自然的描绘,从这些方面真正地走入人们的内心深处,让人们通过这些得到美的享受。

五、德彪西的创作风格对教育的影响

(一)想象力教育

发明之前要先有想象,但两者不能混同。因为发明这个行为意味着必须有幸运的发现,又能够完全实现这一发现。我们所想象的不见得要有具体的形式,可能是虚拟的,但是发明没有实际的特定结果却是不可想象的。所以,我们关心的并不是想象本身,而是创新意识,它能够帮助我们从概念的层次进入实现的层次。想象力是人类心理活动的重要特征。德彪西的印象主义创作特点有别于传统的写作方式和理念,而印象主义作品更多是讲究朦胧、暗示,给人以更多想象的空间,这种创造性思维更适应于现在的教育理念。在现阶段的教育体制和新课程标准的指引下,加大培养学生的美育教育成为核心,这就包含培养学生的想象力和创造力,培养学生思维的开阔性和发散性。通过对德彪西的作品研究和深层次的体会,我国教育也应该学习德彪西对创作的这一理念,进行进一步提升人们的想象力及创造力的培养。

(二)多元化整合教育

不是只有天才才可以成为博学者。每一个人都可以培养爱好、艺术、手工、智力的兴趣,还有挑战性的体力活动,每一个人都可以在业余爱好和专业工作之间建立联系。近年来的研究发现,在任何领域中职业成功的最佳预测指标不是智商、成绩或者标准考试的分数,而是参加一项或者更多对脑力有较多要求的业余活动或爱好——绘画、创作音乐、写诗、编写计算机程序、拍摄录像片,都是可以的。就像作曲家罗伯特·舒曼说过的:“训练有素的音乐家可能会研究拉斐尔的圣母像,画家可能研究莫扎特的交响乐,而具有同样的优势。”而且还有:画家可以把诗歌变成图画,音乐家可以把图画变成音乐,在德彪西的音乐作品中就实现了这一点。

对德彪西的印象主义作品研究对我们教育的内容和方式也有所启迪,这就要求我们应把学科间的教学进行相互的渗透,相互的整合,全方位培养学生在各个领域间的相互了解,使其能够运用开阔的思维去学习和思考,以达到多元化的整合教育模式。

结语

德彪西是20世纪伟大且有巨大影响力的作曲家,是印象主义音乐全部特点的体现者。他是第一位吸收了象征主义诗歌、戏剧、印象派绘画的创作元素,把它们与音乐创作融合,并把东西方音乐文化融合的音乐家。钢琴作品《雨中花园》是德彪西印象主义典型的代表作,通过对它的分析和研究,笔者更加体会到了德彪西的音乐思想和创新的思维,同时也更加了解到印象主义作品的风格特点。德彪西给20世纪音乐家寻找新的音色、新的创作素材提供了无限可能的想象,值得后人更深入地分析和研究,从中吸取营养为未来的音乐发展作出贡献。