传统音乐保护与传承的新模式

——以“歌恩一兰达斡尔族非物质文化遗产传承基地”为例

郭晶晶

(内蒙古自治区社会科学院 呼和浩特 010010)

近年来,在社会各界的共同努力下,达斡尔族传统音乐的保护与传承工作逐渐形成了良好的发展态势。无论是各级政府部门及相关的文化部门、高等院校,还是广大民众,纷纷参与到非物质文化遗产的传承与保护中来,尝试形式多样的保护与传承的途径和传承模式。以高校为平台开展的传统音乐文化的保护与传承工作,是以民族音乐文化传承与人才培养为主而进行的传统音乐在高等院校的传承实践的途径;以非物质文化遗产传习所为平台展开的保护与传承工作,则通过举办非遗项目培训班、文艺演出等活动,营造非物质文化遗产保护与传承氛围来扩展活态传承空间。歌恩一兰达斡尔族非物质文化遗产传承基地的设立是为了解决达斡尔族非物质文化遗产传承与保护中存在问题的尝试。

一、传承基地成立的背景

歌恩一兰达斡尔族非物质文化遗产传承基地(以下简称:传承基地)成立于2017年2月,是在莫力达瓦达斡尔族自治旗(以下简称:莫旗)旗委政府、民政局、文化局等相关部门的大力支持下,由“达斡尔族民歌”这一非物质文化遗产项目第五批自治区级传承人郭丽茹发起,众多民间艺人共同参与组建而成,目前共有会员70余人。

莫旗是我国唯一一个以达斡尔族为主体民族的自治旗,是达斡尔族人口聚居最多的地区,拥有丰富的民族传统文化资源。近年来,在经济建设高速发展的同时,莫旗各级党委和政府纷纷采取各种有效的措施加大对达斡尔族非物质文化遗产的保护与传承工作。从莫旗文化部门了解到,通过多年的普查、挖掘、整理和申报,目前,“达斡尔族民歌扎恩达勒”“达斡尔族鲁日格勒”“达斡尔族乌春”被列入国家级非物质文化遗产项目,包括传统音乐在内的自治区级传承人35人,呼伦贝尔市级传承人43人,旗级传承人122人。莫旗文化部门还建立了非物质文化遗产办公室和非物质文化遗产档案室、非物质文化遗产展厅和非物质文化遗产传习所。成功举办了自治区“三少”民族非物质文化遗产研讨会;在北京中央民族大学展厅举办达斡尔族非物质文化遗产成果展;举行多场非物质文化遗产专场演出,组织鲁日格勒表演队先后参加在广州、贵州举办的全国非物质文化遗产专场演出等。莫旗在保护、抢救、挖掘、继承、弘扬达斡尔族民族民间传统文化的同时,进一步培育民族文化产业,有力地促进了自治旗经济社会协调发展。2015年,莫旗旗委政府颁布实施了《莫力达瓦达斡尔族自治旗达斡尔族民间传统文化保护条例》。这一系列措施和努力为传承基地的工作奠定了基础。

二、传承基地保护与传承工作概况

传承基地建立的宗旨是遵循国家对非物质文化遗产保护与发展战略的要求,以达斡尔族非物质文化遗产项目的挖掘、整理、保护、传承、培训和研究等工作为主,开展“传统音乐文化进课堂”工作。组织传承人走进莫旗各小学、幼儿园传授达斡尔族民歌、鲁日格勒以及哈尼卡等手工艺品的制作;开展“民间艺人进录音棚”的工作,以进一步加强传统音乐的抢救、保护、传承工作,并通过民间艺人的口述访谈,为他们建立档案,建立数据库;以传承基地的设立为平台,培养大量以青少年为主的艺术人才,组建少儿艺术团,进行彩排演出等活动;引进系列科研项目,与科研单位和高等院校合作,配合完成达斡尔族传统音乐的研究工作。通过开展达斡尔族非物质文化遗产保护项目的策划、实施,积极探索保护传承和开发利用的路径与方法。

(一)传统音乐进校园

“传统音乐进校园”是传承基地开展的第一项工作。传承基地把代表性传承人和民间艺人请进校园,教学生们学唱达斡尔族民歌、学跳达斡尔族鲁日格勒舞。“传统音乐进校园”工作的开展,也得到了各个学校的积极配合。这一传习活动被列为学校第二课堂的重要课程内容,课程安排在每个周五下午进行。传承基地“传统音乐进校园”的工作开始于2017年3月,截至2017年年底,已分别在莫旗第一小学、第四小学和莫旗民族幼儿园、莫旗腾克镇中心校开展传习课程,共有200余名学生参与到传统音乐传习课程中,不仅有达斡尔族的孩子,也有其他民族的孩子加入其中。

达斡尔族只有语言而没有文字,孩子们从幼儿园开始便接受汉语授课形式,而渐渐失去了母语的教学环境。针对这一问题,传承基地在具体的传习教学中,对传承人的传习提出了严格的要求。传承基地开展的“传统音乐进校园”是传统音乐文化与学校资源的结合,不仅使达斡尔族传统音乐文化得以有效的传承和发展,更重要的是为培养达斡尔民族音乐艺术人才,注入了新鲜血液。

(二)民间艺人进录音棚

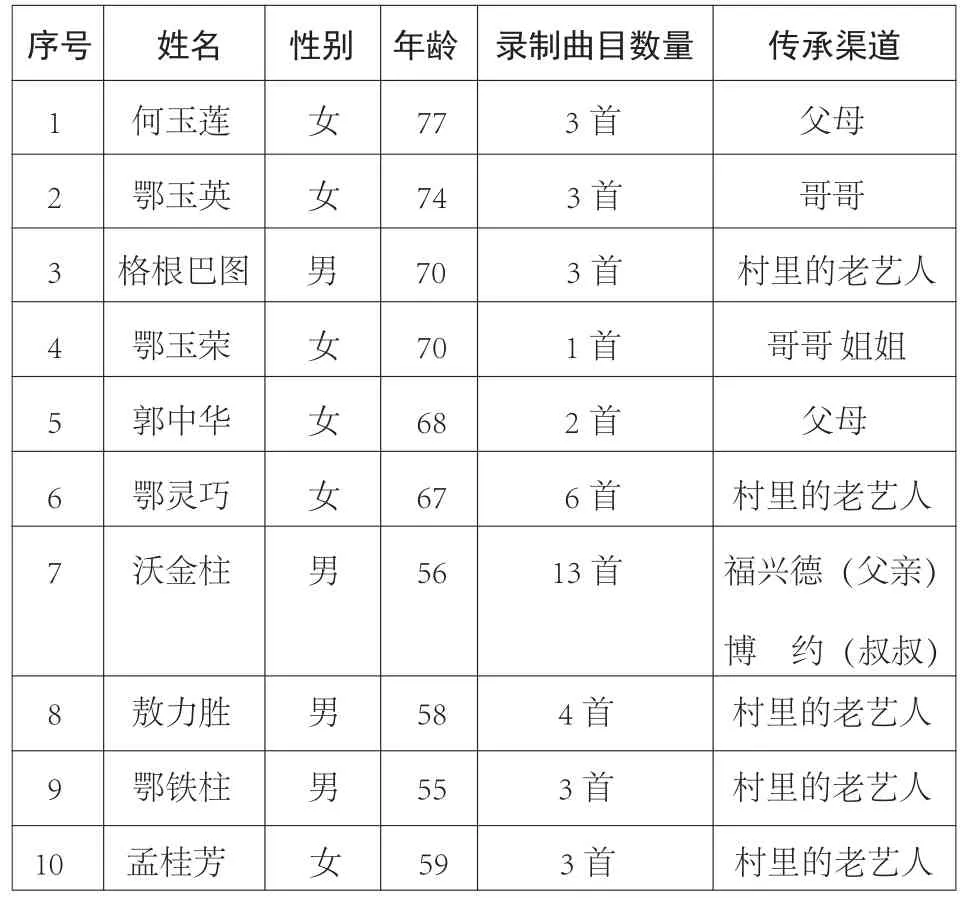

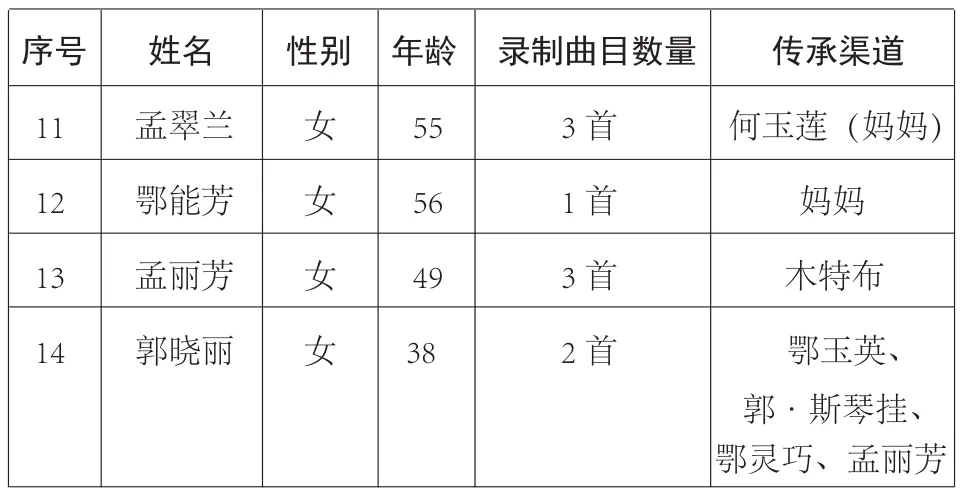

传承基地开展的第二项工作是民间艺人进录音棚。此项工作是由传承基地配合内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心完成的“双百工程项目”之一。在此项工作开展之前,传承基地的负责人深入莫旗境内的腾克镇、阿尔拉镇等地开展了针对性的普查工作,将在普查工作中发现的何玉莲等14位民间艺人请进录音棚,进行乌春录制工作。具体情况如下表:

乌春艺人录制信息表

序号 姓名 性别 年龄 录制曲目数量 传承渠道11 孟翠兰 女 55 3 首 何玉莲(妈妈)12 鄂能芳 女 56 1 首 妈妈13 孟丽芳 女 49 3 首 木特布14 郭晓丽 女 38 2 首 鄂玉英、郭·斯琴挂、鄂灵巧、 孟丽芳

通过以上图表我们可以看到,14位民间艺人中,70岁以上的老人有4位,其他民间艺人年龄集中在50—70岁之间,40岁以下有1位。从录制的情况来看,莫旗仍有大量的乌春曲目存活在民间,父母和村里老艺人的演唱是他们传承的主要渠道。然而,从具体录制曲目数量来看,传承曲目并不乐观。沃金柱一人录制了13首乌春;鄂灵巧是自治区级乌春传承人,录制了6首乌春,其他民间艺人平均录制了3首。由此可看出,大量曲目已经失传,传承队伍也不断缩减。传承基地在普查、挖掘工作的基础上,第一时间开展了有效的抢救工作,通过传承基地工作人员和民间艺人的共同努力,共录制60余首传统曲目,其中包括6首雅德根依若(萨满曲调)。

传承基地完成的乌春录制工作,正是以录音、录像、文字等手段对乌春这一非物质文化遗产项目进行抢救与保护,对濒临失传的项目及传承人进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库。这一抢救工作为今后的传承、保护、研究等工作提供了重要的第一手资料。

三、传承基地的设立对传统音乐传承与保护的意义

非物质文化遗产是根植于民族民间的活态文化,它不能脱离传承主体而存在。不断提高社会公众的参与意识,形成全社会主动参与保护的文化自觉,才是实现保护目标,持久做好保护工作的根本。传承基地的工作模式是在新的社会文化环境中,在一个小的区域范围内形成了国家及各级政府、相关文化部门、科研单位、高校、广大民众共同参与其中的自上而下的互动模式。从传承基地所采取的措施以及在具体的实践中所积累的经验来看,对今后非物质文化遗产的保护与传承工作具有重要的参考价值。

(一)开展及时有效的普查工作

学界对达斡尔族传统音乐的搜集与整理工作始于20世纪40年代,目前已出版了大量的民歌集,其中以《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》最具代表性。在这些民歌集成中记录了20世纪80、90年代达斡尔族民间艺人演唱的大量传统曲目。但随着那个年代的民间艺人的纷纷辞世,加之当时技术条件所限,集成中记载的这些曲目留下的仅仅是文本资料,失去了活态传承的意义,当时记录的大量民歌也并不代表当下传承的情况。因此,对于当前的传统音乐的保护与传承工作来说,组织系统的普查工作具有头等重要的意义。

从以往的普查工作的主体来看,有政府部门,也有相关的文化部门和高等院校的师生参与,普查工作尽管取得了预期的成效,但还存在着一定的局限性,从时间和精力上都不能够保证普查工作及时、有效的开展。而传承基地设立在莫旗,这就为普查工作提供了有力的条件。首先,传承基地的工作人员从小生长在莫旗,熟知莫旗地方传统文化,这是目前传承基地能够顺利开展传承与保护工作的主要原因;其次,传承基地的工作人员是非物质文化遗产保护与传承工作的实施者,也是此项工作的主要力量,通过各自的人脉关系,使得传承基地的挖掘工作能够顺利进行。在调查中我们发现,莫旗境内仍有大量的传统音乐资源,民众基础较为广泛,传承人数较多,传承曲目保存得相对完整且风格及演唱技法保存尚好。因此,开展及时有效的普查工作势在必行。

(二)以传承基地为平台,充分调动传承人的积极性

众所周知,非物质文化遗产项目的传承主体——传承人,是非物质文化遗产项目得以延续发展的主要动力。在以往的传承与保护工作中,我们的保护与传承工作仅仅局限在挖掘和发现非物质文化遗产项目和非物质文化遗产传承人,并确认外在形式上的传承者。然而,非物质文化遗产保护工作中的重中之重是传承人的保护。尤其是在非遗项目的传承工作中,需要传承人“动”起来,真正达到“传”与“承”的目的。

调查中我们深刻感受到传承人在民族文化保护与传承中的不可替代的重要性。以传承基地的负责人郭丽茹为例,她既是自治区级非物质文化遗产项目传承人,又是传承基地的发起者。从传承基地的组建到传承基地工作的开展,出色地履行着传承人的责任和义务。她与政府相关部门沟通,与相关研究单位积极联系,和基层民众保持着密切的联系,使得传承基地的工作有序地向前开展。另外,传承基地的设立,也充分调动了其他传承人的积极性。鄂灵巧是2008年被评为自治区级第二批达斡尔族乌春项目的传承人,她在十余年里搜集了大量的乌春曲目。鄂灵巧跟随工作组全程参与了乌春的录制工作。笔者发现,在每一位民间艺人进录音棚里录制乌春的时候,她都会将他人演唱的曲目一一录下,目的是便于日后跟随录音学唱其他艺人演唱的乌春。平日里除了向老艺人学唱和搜集整理乌春外,她还收有孟桂芳(59岁)、孟秀芳(58岁)、郭淑珍(55岁)、鄂玉珍(54岁)、敖优柱(49岁)、孟丽芳(49岁)、郭晓丽(38岁)、武欣媛(10岁)、孟欣悦(7岁)等9人为徒弟,不定期向徒弟们传授乌春演唱技艺,使得乌春这一传统音乐形式得以延续下去。作为乌春项目的自治区级传承人,她不仅掌握着乌春演唱的高超绝技,同时也在履行着传承人的职责。

由此可见,传承基地是充分调动传承人积极性的一个良好的平台。传承人以传承基地开展传承与保护工作为契机,一方面充分履行传承人义务,另一方面又享有自己所持有的非物质文化遗产的权利,这对非物质文化遗产保护是至关重要的。

(三)非遗工作普及化、民众化、社会化

传统音乐文化的一个基本特点便是具有广泛的群众性,因此,传统音乐文化的保护与传承需要植根于广大群众之中。目前,莫旗自上而下正在形成非遗保护与传承的热潮,这也为传承基地开展工作创造了有利的条件。

传承基地刚刚成立,就有70余人自愿报名加入其中,大家以传承基地开展的系列工作为平台,积极参与传承基地组织的各类传承活动。鄂玉英自幼跟随父母学唱乌春,经常参加当地的民间文艺活动,自编自创乌春曲目,能够演唱《劝嫁》《摇篮曲》《做鞋》等曲目。其中《做鞋》这首乌春是她在2017年7月初录制两首乌春后编创的曲目,是为了将达斡尔族传统手工制作程序以乌春演唱的形式记录下来。沃金柱是莫旗腾克镇的农民,他的父亲福新德和叔叔博约都是村里有名的乌春艺人,因此他从小跟随父亲和叔叔学唱乌春。目前,他能够演唱《十二月乌春》《砍木乌春》《戒酒乌春》《寡妇乌春》(三部)《种地乌春》《教育女儿的乌春》等20余首曲目。在传承基地第一次的录制中,他录制了其中的10首曲目。而在录音结束后,沃金柱意识到挖掘、抢救、保护达斡尔族非物质文化遗产的重要性,于是凭着记忆,将小时候听到的父亲、叔叔以及鄂中山、玛拉、敖吕荣、许瑞等村里有名的民间艺人演唱过的乌春曲目进行整理,目前已整理出40余首乌春曲目。郭晓丽是“80后”,从小就喜欢听姑姑郭·斯琴挂(自治区级传承人)演唱乌春。近几年,通过拜师学艺,她也学唱了多首乌春曲目。作为传承基地的会员,她积极参与到传承基地的工作中,同时跟随鄂玉英、鄂灵巧等民间艺人和传承人学唱乌春,成为年轻人积极参与保护与传承工作中的佼佼者。

通过鄂玉英、沃金柱、郭晓丽的例子,我们能够看到,传承基地开展的工作对民众产生了较大的影响,民众对传统音乐的保护与传承也有了新的认识。传承基地能够顺利开展工作并在短时间内取得一定的成绩,最重要的一个经验,便是突出民众在非遗保护与传承工作中的主体地位。第一,传承基地的设立,极大地扩展了达斡尔族传统音乐传播和传承的空间,激活了民间传承渠道;第二,以传承基地为平台参与保护与传承工作,在很大程度上也缓解了因行政手段的干预而造成的民众参与保护与传承民族文化的尴尬;第三,在具体的工作中,传承基地以发现人才、培养人才为目的,不断推出优秀的传承人和代表性歌手。

(四)整合社会各界力量,推动非遗保护工作协调发展

传承基地的经验告诉我们,达斡尔族非物质文化遗产保护除了政府和相关文化部门的积极努力外,更需要调动全社会的力量,寻找多种保护与传承的途径和模式,以达到保护与传承工作协调发展的效果。正是这种多方参与的协调运作的机制,才能保证非遗保护与传承工作的良性发展。就以达斡尔族传统音乐的研究工作来说,无论是文化部门,或是高校师生,或是科研单位的研究人员都可以以传承基地为平台,深入到基层进行一系列民族音乐学意义上的个案调查与研究。另外,高校的师生力量和相关部门人员也为传承基地的研究注入了新鲜血液,带动了传承基地的调查与研究能力,也为传承基地深入开展保护与传承工作打下了基础。传承基地开展的乌春录音工作,便是与内蒙古非物质文化遗产保护中心共同完成。非遗中心的研究人员带去了先进的录音设备,对乌春进行全面系统的记录,同时,还为传承基地的工作计划出谋划策,为传承基地在短时间内开展高效率的工作提供了有力的保证。

由此可见,以传承基地为平台,建立多方合作关系,整合社会各界的力量,才能促进非遗保护与传承工作的协调发展。

四、传承基地与传统音乐传承生态链的多重建构

传统音乐文化的现代化变迁使得它脱离固有的生态环境而被包容到新的社会文化秩序中。从当前的形势来看,传统音乐文化的生存与发展与非物质文化遗产保护密切相关。传统音乐怎样融入到非物质文化遗产传承与保护的这一新的语境中?传承基地在非物质文化遗产保护与传承工作中发挥着怎样的作用?这些问题我们都会在传承基地的工作模式中得到答案。传承基地除了挖掘、保护、传承非物质文化遗产工作模式外,另外一个重要的模式即是与官方、民间、高校等形成了一个互动的网络关系,进而形成多重关系的传承生态链。

第一,是官方和民众两个层面传承生态链的建构。传承基地模式的经验告诉我们,传承基地可以缓解政府在民众参与非遗保护中的一系列行政手段的干预。调查中我们看到,官方与民众之间的互动关系是通过传承基地这一中间纽带而联系在一起的。就以传承基地申报自治区级非物质文化遗产项目来说,传承基地鼓励民间艺人积极申报,并且协助民间艺人完成申报工作。一方面,调动了广大民众参与非物质文化遗产保护的积极性;另一方面,民众通过传承基地开展的非物质文化遗产保护工作,进一步了解了国家在传统文化挖掘、保护、传承、弘扬工作上的立场。

第二,是社会传承生态链的建构。调查中看到,传承基地开展的工作并非独立进行,而是以传承基地为中间层面,集结了社会各界的力量,组织民众积极参与。当地相关部门对传承基地工作的大力支持,政府部门的积极协调,高等院校与研究人员的有效配合,使得传承基地保护与传承工作成为一个多方面共同参与的事业,构成了一个全社会性的传承生态链。

第三,是学校教育传承生态链的建构。以传承基地开展的“传统音乐进校园”传承工作来说,一方面是向基层在校学生传承国家层面对传统音乐文化的重视和支持;另一方面,以发现人才、培养人才为目的,也是向高校输送人才的一个有效的途径。特别值得一提的是,内蒙古艺术学院曾计划开设“三少”民族音乐传承班,至今因为报考的学生特别少,招生迟迟没有进行下去。传承基地工作模式为学校教育传承提供了契机,是学校教育传承生态中不可或缺的一个中间层面,同时也是拉动基层教育与高等院校之间的重要力量。

从目前达斡尔族非物质文化遗产保护工作取得的成绩来看,各级政府部门、高等院校、科研机构起了重要作用。同时,地方民间社会团体的积极参与也是不可忽视的。歌恩一兰达斡尔族非物质文化遗产传承基地作为达斡尔族非遗保护中的新生力量,在当前达斡尔族非遗保护工作中扮演着十分重要的角色。以传承基地为平台,根据本地区的实际情况,制定一系列切实有效可行的措施,进一步强化达斡尔族传统音乐的保护与传承工作,是开展工作的根本。歌恩一兰达斡尔族非物质文化遗产传承基地的模式已有了预期的成效,进而为非物质文化遗产的保护与传承工作提供了经验,具有重要的参考价值,其工作经验值得学习和推广。