山水城镇相依 宜居宜业相融

——水城县构建山地特色新型城镇体系

文_张周虎

水城县积极探索创新“八个同步”机制,按照“一镇一景、一镇多景”的思路,着力打造山中有城镇、城镇中有山、山清水秀、依山傍水的宜居宜游城镇,2017年全县城镇化率达36.29%,同比增长5%。

水城县坚持顺应自然、依山就势、依山傍水的理念,围绕“中国凉都·生态水城”主题,融合山体、水体、文化、居住、产业、就业、旅游等元素,积极探索创新“八个同步”机制,着力打造山水与城镇相依、宜居与宜业相融的山地特色新型城镇体系,2017年全县城镇化率达36.29%,同比增长5%,玉舍镇入列第二批全国特色示范小镇。

坚持三区统筹同步,打造“东部新城区”。水城县按照六盘水市委、市政府关于双水、红桥、董地“三区合一”的重大战略部署,切实把红桥新区定位为“东部新城区的头”,以城市建设、城市服务、产城融合为主,进一步发挥区位优势,努力把红桥打造成为六盘水东部新城的旅游、物流、人流和信息流集散中心,大数据和电商中心,高新技术和高新产业聚集中心,六盘水中央商务中心。

切实把双水新区定位为“东部新城区的胸”,以打造教育新区为重点,健全完善教育服务设施,提升教育综合服务功能,做优、做美、做靓城区环境,努力打造宜居、宜游、宜业、宜商、宜学、宜医的教育产业园区。

切实把董地工业园区定位为“东部新城区的脚”,以发展循环经济为主,按照煤电园、煤电铝、煤电材一体化发展思路,全力支持玄武岩、双元铝、硫酸锰等产业做大做强,延长产业链,形成产业集群,努力把董地打造成为贵州传统产业转型升级的示范区、新型工业综合配套改革的示范区、多产业融合循环发展的示范区。

坚持多项规划同步,打造“高端小镇”。水城县站在经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”的高度,切实加强小城镇顶层设计,突出本地文化特色和地域特色,科学布局生产、生态、生活空间,着力构建空间优化、要素聚集、产业发展、环境优美、人文和谐、山水田园的宜居、宜业、宜游城镇体系,防止出现“千城一面、万楼一貌”的现象。

坚持经济社会发展规划、生态环境保护规划、产业规划等“多规合一”,切实把小城镇建设与“四在农家·美丽乡村”建设、农业产业化发展、乡村旅游发展、民族文化打造等紧密结合,着力打造“定位相符、规模相配、功能相适”的高端小镇。

牢固树立精品意识,按照“小而精、小而美、小而富、小而特”的要求,把小城镇当作精品艺术来建设,将每一条街、每一幢建筑、每一个村庄都建成经得起群众检验、实践检验和历史检验的放心工程、精品工程、艺术工程。

坚持改善民生同步,打造“民生小镇”。水城县把小城镇建设与保障和改善民生紧密结合起来,始终突出“人”的城镇化,切实把基础设施建设放在第一位,同步推进小康水、小康电、小康路、小康讯等基础设施建设,不断改善群众生产生活条件。

全力推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、保障性住房等基本公共服务设施建设,逐步完善每一个小城镇的产业功能、服务功能、居住功能和集聚功能。

坚持把小城镇建设与生态移民、地质灾害搬迁、棚户区改造等工程紧密结合起来,切实解决群众生产生活中遇到的实际困难和问题。花戛乡结合生态移民搬迁工程,把居住在交通闭塞、环境恶劣地方的150户农户搬迁到小城镇集中居住,全面改善了贫困山区群众的居住环境。

坚持生态建设同步,打造“绿色小镇”。水城县始终围绕“中国凉都·生态水城”这一主题,紧扣“生态美、百姓富”目标,切实将生态理念融入全县21个小城镇建设的各环节、各领域和全过程,善做山的文章、多做水的文章,多给自然“种绿”、多为生态“留白”,保护好森林、湿地、河流等生态细胞,让山绿起来、水清起来。

按照绿色发展理念,坚持把生态贯穿于山地特色小城镇建设的始终,各乡镇在健全完善基础设施和水电管网系统的同时,同步推进街道绿化带建设,在每家每户门前统一建设了花池,种上花草,街道面貌发生显著变化。

坚持产业发展同步,打造“富民小镇”。水城县切实把小城镇建设与产业发展紧密结合起来,坚决杜绝“唱空诚计”“见物不见人”“要地不要人”等现象,通过产业集聚促进人口集聚,引导鼓励各类企业向小城镇聚集,让群众和企业搬得进来、富得起来。

围绕全县“九大特色产业”,结合21个特色小城镇实际,形成“一乡一业、一镇一特”的良好格局。发耳镇围绕发耳循环经济工业园区,成功打造了工矿型省级特色示范小城镇;龙场乡依托富硒茶产业园区,着力打造茶叶小镇;米箩镇以猕猴桃产业园区为平台,着力打造“猕猴桃之乡”;野钟乡以刺梨精品水果园区为主体,着力打造“刺梨之乡”。

坚持景观建设同步,打造“旅游小镇”。水城县始终按照“一镇一景、一镇多景”的思路,充分发挥独特的气候资源优势,依托峰丛湿地景观、喀斯特山地资源和亚高原自然风光,着力打造山中有城镇、城镇中有山、山清水秀、依山傍水的宜居宜游城镇。

百车河温泉小镇按照“南国高原、凉都热土”定位,着力打造以温泉公园、田园风光、山地旅游村落、河滨艺术景观为主题的旅游小镇;玉舍镇依托野玉海景区,着力打造以山地运动、主题公园、休闲度假、生态探险、高山滑雪等为主题的旅游小镇;营盘乡依托北盘江大峡谷景区,着力打造青山与绿水相映、峡谷与果园相连、山花与桃花争艳的旅游小镇。

坚持文化建设同步,打造“风情小镇”。水城县按照文化特色小镇建设的思路,把民族文化、地域文化、历史文化、民风民俗等元素融入小城镇建设各方面,着力打造一批既看得见山水、又留得住乡愁,有历史记忆、文化脉络、地域风貌、民族特色的美丽小城镇,让小城镇真正“活”起来。

玉舍镇充分利用彝族文化,着力打响“海坪彝族火把节”文化品牌,依托海坪彝族文化园,成功打造具有鲜明彝族文化特点的省级示范小城镇;陡箐镇将水城农民画与苗族文化进行有效糅合,形成了以苗族文化为特色的苗族风情小镇;米箩镇深入挖掘布依民族文化,依托米箩猕猴桃产业园区,形成了独具特色的布依风情小镇;龙场乡将白族文化与茶文化、地域文化等进行有效融合,成功打造白族风情小镇。

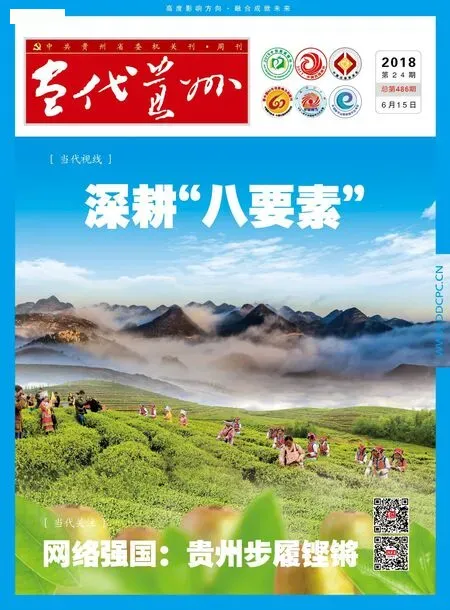

水城县着力打造山水与城镇相依、宜居与宜业相融的山地特色新型城镇体系。图为水城县百车河温泉旅游度假小镇。(水城县委组织部供图)

坚持机制改革同步,打造“活力小镇”。水城县坚持把务工经商农民市民化作为小城镇健康发展的主要方向,全方位搭建资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”平台,积极引导农业劳动力向小城镇非农产业转移,加快进城农民的市民化进程,加快非农产业向小城镇集聚,真正让小城镇人气旺起来。

积极探索推进土地制度、就业制度、住房制度、社保制度、产权制度等配套改革,突破城乡分割的体制障碍,促进进城农民市民化、农地经营规模化、农民居住社区化、村级资产股份化、集体建设用地资本化,积极引导工业向工业功能区集中、商贸服务业向小城镇集中、农用地向规模经营农业主体集中,全面增强小城镇的活力。目前,全县已将195项权限下放到玉舍和发耳两个示范小城镇,其中行政服务8项、行政监督检查1项、行政许可4项、行政处罚182项。