天津市重度残疾儿童少年送教服务调研报告

■天津市中小学教育教学研究室 林晓洁 ■天津市东丽区明强特殊教育学校 张会娜

天津市自2009年起组织特殊教育学校教师对因重度残疾不能到校入学的残疾儿童少年实施送教服务,取得了一定的经验。《特殊教育提升计划(2014—2016年)》也明确要求组织开展送教上门。在专题研究的基础上,天津市出台了《天津市为残疾儿童少年实施送教服务工作手册》,进一步规范和推动了全市的送教服务工作。

国家《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》指出,要发挥特殊教育学校在实施义务教育中的骨干作用,对不能到校就读、需要专人护理的适龄残疾儿童少年,采取送教进社区、进儿童福利机构、进家庭的方式实施教育。当前,送教服务面对的群体残疾程度日趋复杂,教育与康复需求不尽相同,因此,天津市中小学教育教学研究室组织全市特殊教育学校和承担送教服务的教师就送教服务相关情况进行数据统计、问卷调研(对378名教师发放问卷,回收有效问卷274份)和教师访谈,以期通过调研,更好地落实教育公平与均衡的民心工程,做好人民满意的送教服务。

一、接受送教服务学生的基本情况

2009年6月,天津市教育委员会下发了《对义务教育适龄重度残疾儿童少年积极开展送教服务的实施意见》,指出送教服务的对象为具有本市常住户籍、不能到学校接受教育、基本具有接受教育能力的义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年。

重度残疾儿童少年,是指年龄在6至15岁,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,残疾程度为一级、二级的残疾人,其中残疾一级为极重度残疾,残疾二级为重度残疾。

1.送教服务学生以义务教育阶段为主,向两头延伸。

天津市接受送教服务的残疾儿童少年(截至2018年1月)共783人,义务教育段649人,占82.89%,学前教育段12人,占1.53%,职业教育段122人(含18岁以上45人),占15.58%。其中,男生占62%,女生占38%。

2.送教服务学生残疾类别多样,居住分散。

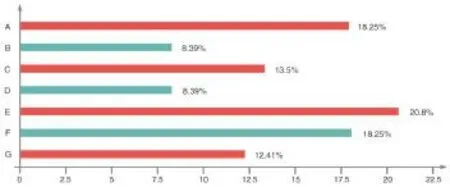

送教服务对象残疾类别多样,按照数量多少,依次为智力残疾、多重残疾、肢体残疾、言语残疾、精神残疾、视力残疾、其他残疾、听力残疾。(见图表1)

图表1:送教服务学生残疾类别分布

送教服务的学生普遍存在学生居住地分散、路途较远、交通不便等问题,增加了送教服务的难度。如问卷调查送教学生家庭与学校的距离,结果显示5公里以内的占21.53%,5—10公里的占34.67%,10—15公里的占20.07%,15公里以上的占31.02%(该统计存在“个人复数送教”的情况)。

二、实施送教服务的人员情况

1.送教人员类别多样,以特殊教育学校教师为主。

天津市对重度残疾儿童少年积极开展送教服务,特殊教育学校教师发挥骨干作用承担送教服务,378人参与,占52.35%,其他从事送教服务工作的人员,按照数量多少依次是普通学校教师、医生、志愿者、外聘人员。随着医教结合的推进,医生参与送教服务的人数有所增加,但只限于参与国家级特殊教育改革实验的东丽区和北辰区。

2.特殊教育学校教师参与送教服务情况。

调研问卷的数据显示从事送教服务的女教师占84.31%,男教师占15.69%,40岁以下的教师占59.41%,30岁以下的教师占40.88%。

收回有效问卷的274名教师中,专职从事送教服务的教师只有8人,其他97.08%的教师还要承担学校的学科教学工作,遍及学前教育、义务教育、职业教育三个学段各个学科(见图表2),位于前三位的学科是生活语文(占30.66%)、康复训练(占25.55%)、生活数学(占22.63%)。而且在特殊教育学校从事送教服务的教师多为学校的中青年骨干教师。

图表2:送教教师在校任教学科分布

3.送教服务多为独自送教,协同送教逐渐增多。

超过60%的特殊教育学校教师是独自送教,其余实施送教服务时另有他人辅助,其中,有多人辅助的只占送教教师整体的4.38%。

承担辅助的人员类别分布(见图表3)按照比例依次为普教教师占14.6%,医生占12.04%,志愿者占6.57%,特教教师占5.84%(包括在“其他”一项),残联工作人员占3.65%,家长3.28%(包括在“其他”一项),社会工作者占3.28%,街道工作人员占0.37%(包括在“其他”一项)。

图表3:送教服务辅助人员类别分布

三、实施送教服务的方式与内容

1.送教服务方式多样,以送教上门为主。

天津市对重度残疾儿童少年积极开展送教服务,根据学生的残疾种类、残疾程度及送教场地,采取不同的送教形式:一是走进家庭实施一对一的送教上门服务;二是对有能力的残疾儿童少年定期集中安排到所属社区进行教育,或到儿童福利院及学生所在康复机构送教;三是对需要肢体康复、还能出行的到校送教;四是利用互联网进行远程送教。多种形式的送教,满足了更多适龄重度残疾儿童少年接受送教服务的需求。其中,入户送教上门的学生为627人(含同时享受到校送教4人,远程送教4人),占82.83%;到社区集中送教服务的学生3人,占0.40%;到儿童福利院、康复机构送教的学生57人,占7.53%;到特殊教育学校接受送教服务的学生64人,占8.45%;借助网络接受远程送教服务的学生6人,占0.79%。

2.送教服务依据学生情况,配置以生活与康复训练为核心的课程。

各特殊教育学校立足于重度残疾儿童少年的发展需求,注重以康复训练与生活为核心的思路,充分考虑重度残疾学生的需求和特点,构建了由一般性课程、选择性课程、实践活动三部分组成的课程体系。一般性课程着眼于重度残疾学生适应生活、服务自我的基本需求,涉及语言训练、感知训练、生活适应、生活语文、生活数学、游戏与美工、唱游与律动等课程;选择性课程着眼于重度智障学生个别化发展需要,注重潜能开发、缺陷补偿(身心康复),满足学生发展差异的弹性需求,提供感觉统合训练、肌能康复训练等课程;实践活动着眼于融入社会、社会交往的需求,充分利用家庭、学校、社区资源,适当组织外出活动、来校参观或走进社区等,让学生开阔眼界,增加生活的体验。

在近几年的送教服务实施工作中,有的区探索总结出适于重度残疾儿童少年的课程。如,东丽区以“生活”为核心,以“生态评量”为导向,在实践中为不同类型的学生制定系统的教育类、训练类、休闲类的课程,选择学生日常生活中要经历的事件作为学生个体课程内容。一般以能自我照顾、恰当表达需求、建立良好行为、会处理闲暇时间等作为课程选择的重点。每个学生的个别化课程,因残疾类别、自身能力、家庭环境的不同,涉及每一类别课程的比例有所不同,具体课程比例按照学生的最近、最需要原则进行构建配置。

3.送教服务的课程实施注重评估和个别化教育计划的落实。

各特殊教育学校均重视对送教服务学生的评估,包括能力评估、环境评估。能力评估侧重教学心理诊断评估,利用自编的《送教服务学生评估量表》,对学生进行认知能力、语言能力、交往能力、生活适应能力、运动能力等评估;环境评估侧重家庭环境、亲子关系、社区环境、教养态度等评估。随着近几年对评估的重视,更多的专业人员、家长、教学管理人员参与到评估中来,更好地确保评估的科学性和有效性(见图表4)。

图表4:参与评估人员分布

针对每个学生的残疾类别、残疾程度,制定个别化教育计划,包括学生的情况分析、长期目标、短期目标和个别训练计划,认真设计康复训练内容,精心准备合适的教具和小型康复器具,让每个学生都能享受到最优质的教育服务,让每个重度残疾儿童少年都能有所发展、有所进步,缺陷得到补偿,潜能得到开发。

在课程实施中以“游戏文化介入”为引领,充分利用家庭环境组织教学活动,重视重复性原则、体验性原则的应用。课程实施则采用“评估—制定训练计划—实施训练计划—评价改进”进行管理。每个学生课程的选择、确定、实施、评价,家长作为重要成员全程参与,与教师一同分析学生的长处与不足、优势与劣势,共同给学生制定适当的学习规划,以及学期送教计划和家庭干预方案。学校还为学生建立家庭训练计划和培训指导,由家长承担教师的角色,帮助学生康复和教学,使家长成为课程的设计者、实施者和评价者,既促进了学生的发展,又培训了家长,促进了亲子间的情感交流。

四、送教服务的保障情况

1.送教服务的实施时间保障。

目前,各特殊教育学校主要采用在工作日完成送教工作的方式,占81.4%。各校根据实际情况,安排每周送教的频次存在着很大差异(见图表5),但周课时达到6课时以上只占39.05%。

图表5:每周送教服务的频次

送教的教师每周在学校内安排每周2至3个半天的时间去送教,基本保障了送教工作的时间。同时,统计数据显示97%的教师在学校都有较多的学科教学任务,特教教师日常工作负荷较大(见图表2)。

2.送教服务的督导评估保障。

各特殊教育学校都重视送教服务的督导评估,77.4%的教师每学期要接受一次对送教服务的督导评估。承担督导评估的人员日趋多元化,采用送教教师自评与家长、教学管理者评价相结合的方式。督导评估既重视依托送教评估服务手册的过程检查,也注重送教课堂教学的现场评估。各校的评估都注重对家长满意度的调查,但评估组织过程还缺少对评估结果的综合分析。

3.送教服务的教研培训支持。

各特殊教育学校每学期都会组织专题培训或者教研,其中4次以上的占23%,而58%的教师每学期只接受1至2次的培训。问卷反馈,基于与送教家庭沟通的需要,教师希望就教育教学内容、康复训练方法、家庭护理方式等方面得到更加专业的培训和教研。

4.其他保障。

《天津市第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)实施方案》的主要措施中要求“提高义务教育普及水平”,以区为单位完善送教上门制度,落实送教上门服务专项补贴制度,专项补贴从区残疾人就业保障金中列支,专门用于送教教师(医师)工作补贴和交通补助等,确保送教服务规范、有效开展。调查数据反馈,75.6%教师实施送教服务的交通费有专项经费保障。

五、问题与思考

1.学生的残疾程度加重和残疾类型多样,教师专业支持不足。

调查结果显示,面对有需要抽痰、用管子喂食、翻身与摆位等情况的学生,特教教师大多束手无策;对伴有癫痫的学生,在服药期间运动量的控制及禁忌,教师需要专业的医疗支持;面对长期卧床、程度重、训练效果不明显的学生,教师缺少有效的解决策略。同时,送教服务实践中的问题也是不断生成的,特殊教育学校及教师都需要得到及时、专业的咨询与指导。

针对以上情况,应建立区域送教服务的专业人员库,存储多专业的送教师资,如熟悉社工专业、心理疏导、家庭护理等方面的专业人员。根据送教工作的需要,整体调配人员参与送教服务工作。由特殊教育学校教师承担教学评估、个别化教育计划制定、日常教学实施、教学方法转介家长,由专业人士承担心理治疗、专项康复,由志愿者(或社区的残疾人服务人员等)承担协调家庭、社区资源等。

应为送教教师定制培训课程,编制送教教师培训手册,确保送教教师接受持续培训,以适应送教服务工作的需要,如家庭养护、家长心理疏导、远程操作技术等有针对性的培训内容。同时,还要关注送教教师的心理健康。

2.送教服务的课程与实施还需不断完善。

现有送教服务课程已经初步形成,课程和教学内容还存在很大的随意性,整体规划不足;学生的前期评估、个别化教育计划的制定还存在科学性不强、测评领域不够全面等问题。

在课程的设置和实施中,应在关注功能补偿的同时,增加潜能开发的课程,应根据学生的发展水平,设计相应的补偿训练或潜能挖掘的个别化课程。注重对学生业余生活的指导也是提升其生活品质的一个重要方面。同时,送教课程不仅要关注学生,还要关注家长及家庭成员。家庭是学生生活成长的重要场所,家庭成员及家庭环境都是送教服务工作中自然生成的资源。课程实施中要对家庭环境改造和利用,家庭环境的合理便利也决定着学生生活质量。再有,家长对学生的认识和定位,决定着送教学生的成长,在送教课程设计中应注重为家长提供教育策略和康复技能的帮助与支持。

3.融合背景下送教服务支持还需深化。

目前送教服务工作还是以特殊教育学校的单方推进为主。要进一步加大宣传力度,提升社会公众对残疾人享有受教育等权利的认识程度,逐步形成全社会共同参与送教服务,各方协作,促进送教服务工作质量的提升。

在融合背景下,需要探究社会多方协作的送教服务支持体系。各级相关职能部门共同参与,配置送教师资团队需要的专业设备及资源,组织家长需要的教育康复咨询培训,搭建同类障碍群体的交流平台,提供学生更多与社会接触的机会,如有艺术活动、展示才能的平台等。

4.互联网背景下远程教育送教服务尝试与研究还需深化。

互联网可以打破时间和空间的限制,提供更丰富的资源,方便送教家庭随时使用,实现学生在家中参与学校课堂教学,支持送教指导团队对送教家庭的异地指导,实现教师对学生日常训练的指导和实时评估。

随着各区“三通两平台”工程的推进,远程教育作为特殊教育的补充形式已经尝试使用,但还处于起步阶段。如何通过远程教育,有效地实现专家远程评估、教师远程授课指导、师生互动交流、教学康复训练资源共享,还有待我们进一步研究和实践。