陈云家风

史真

陈云曾经深刻指出:对整顿党风这件事,“各级领导干部,特别是高级领导干部要重视。要真正身体力行,作出榜样” 。并提出:“希望所有党的高级领导人员,在教育好子女的问题上,给全党带个好头。决不允许他们依仗亲属关系,谋权谋利,成为特殊人物。” 在他看来,党和国家各级领导干部尤其高级干部的作风和家风,也是党风的组成部分,而且是重要的组成部分;抓党风好转,首先要从领导干部的作风、家风抓起。为此,陈云注重“从我做起,从小事做起”言传身教,对家人亲戚严格要求而塑造出了清正家风。

抗日战争时期,陈云在延安。

严以律己,率先垂范

1934年,陈云就任中央党务委员会委员,从事党的纪律检查工作。从1937年11月到1944年3月,陈云主持中央组织部工作7年间,特别强调共产党员要遵守纪律,提出,“中国革命是长期艰苦的事业,共产党及其党员没有意志行动的统一,没有百折不回的坚持性和铁的纪律,就不能胜利。”他把遵守党的纪律、严守党的秘密作为衡量一个共产党员的重要标准,现在这已经成为每个共产党员的入党誓词。在1978年十一届三中全会上,他当选为中央纪律检查委员会第一书记。正是这样的领导岗位,更锤炼他以严格的党性约束自己,一切从严并形成了习惯意识和行为准则。

20世纪60年代初,为了应对我国经济出现的困难局面,主管经济工作的陈云等曾主张搞几种“高价商品”以回笼货币。所谓的高价商品就是指购买这些商品时不再凭票,只要花上比平价商品高上几倍的价格就能买到。高价商品一经推出,就受到市场欢迎。仅1961年1月,全国就出售了1800万斤高价糕点和糖果,回笼资金8300万元。这一年夏天,他的夫人于若木上街为陈云购置了一床高价毛巾被。结果第二天报纸就登出消息,因为国家经济已经恢复到一定水平,可以取消高价产品了。即日起,所有产品都降为平价产品。看到这个消息的于若木不由得抱怨起陈云没有早点告诉她。但陈云却说,我是主管经济的,这属于国家经济机密,我当然不能随便在家里说。

俗话说,“言教不如身教”。陈云的家庭之所以能有一个好家风,说到底,首先因为他自己有一个好作风,一直注意领导干部要在党风廉政方面身体力行,作出表率。他作为中纪委书记,凡要求别人做的,总是自己首先做到,并对自己高标准、严要求。其身正,不令而行。他不仅为自己立下“不收礼、不吃请”的规矩,还要求家人及身边工作人员不得违反。他常说:“很多人送礼是为了有求于我,我若收下,以后决定事情必有偏差。”有人把礼品送到中南海门口,秘书前去请示陈云,陈云的回复都是“拿回去”。陈云曾说过:“只收两个人的礼,毛主席和周总理的,他们两个人无求于我,别人的礼一概不收。”

陈云一生注重调查研究。他到地方调查研究,从来不要党政主要负责人迎来送往,有事才请相关负责人到他下榻的住所谈工作,无事就不请他们来。他认为,省委书记、省长们应静下心来谋全局、想大事,扑下身子去办实事。穷于应酬,既当不好领导,也对党和人民没有任何益处。20世纪50年代中期和60年代初,为了解决经济困局,陈云4次回家乡调查研究,都是低调简出,没有领导陪同,更没有专车等候。曾任陈云秘书的朱佳木回忆说,当年陈云去下面的省市,有八字原则“不迎不送,不请不到”,即使省里的领导到了门口,也不让进去,“有时候只能我陪着来的领导聊天”。朱佳木还说:“有的老部下知道陈云肠胃不好,从南方给他带了一箱子香蕉,他就是不要,只好让人扛回去,我都很不好意思。”

新中国成立初期的陈云

有一次,陈云在某市的公务刚结束,正准备乘火车返回北京。当地的干部看到陈云在这里整天忙着谈话,深入基层了解情况,同时在生活上又坚持低标准,很辛苦。为表达敬意,最后商量决定带一些东西上火车。由于早就听说陈云拒收礼物的态度是“不可商量的”,因此,仅仅带来两只老母鸡和一些蔬菜。陈云一行对此毫无所知。直到火车即将开动,秘书肖华光才得知此事。肖华光婉言请他们将东西带回去。但当地领导的态度却很坚决,说这根本不算啥。肖华光将此事向陈云做了汇报,并建议说,对方如此盛情,不如按照市场价格,把这些东西都买下来,也不违反规定。陈云详细听完汇报,果断地说:“不能开这个先例,有第一次,就会有第二次,以后就阻止不住了。还是请他们把东西带回去,要和他们说,他们的心意我领了,但东西我不能收。”

唐代文学家韩愈曾说过:“君子有所好恶,好恶不可不明。”陈云作为一名共产党员,廉洁自律,爱憎分明,其拒礼的故事颇令人深思。共产党员的廉从何来?就来自于平時的一点一滴。陈云的“认真”并非“小题大做”,而是恪守廉洁的一道必不可少的“防线”。

陈云一生之所以能做到廉洁从政、勤政为民,最关键原因是他始终坚持共产主义的理想信念,始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。1939年,陈云指出:要“经常了解群众的情绪,群众的呼声,帮助群众解决困难”。新中国成立前夕,陈云明确指出:共产党及其领导的人民政府,“是真正代表大家,为大家‘当差的,是遵循工人、农民和其他人民群众的意见办事的”。改革开放初期,陈云说:“搞经济建设的最后目的,是为了改善人民的生活。”“亲民之官,以廉为基。”陈云心中时刻装着人民,始终关注人民群众的吃饭、穿衣问题。当他在市场上了解到女同志买不到发夹后,特意要求冶金部调好钢来生产制作。他曾被称为“不管部长”,也就是说,别人不管的小事,他都要管。在陈云看来,为政清廉与为人民服务是辩证统一的:要想为人民当好“差”,就要在政治上保持廉洁作风;而只有保持廉洁的作风,才能真正地为人民服务。

淡薄名利,实事求是

陈云时时处处考虑的都是党的利益,包括对家人及亲戚朋友的事情上,为了维护党的利益,他可以不惜牺牲自己的一切。“个人名利淡如水,党的事业重如山。”这是陈云留给子女们最宝贵的财富。

陈云一贯淡薄名利,见到工作朝前站、遇到名誉往后靠,凡是宣传他的东西,只要送他审查,一律被他“枪毙”。有人说他谦虚,他说这不是谦虚,是实事求是。20世纪60年代初,青年出版社编辑丛书《红旗飘飘》,组织人撰写当时7位中央政治局常委青少年时代的革命故事,把关于他的那篇送他审阅,他坚决不同意发表,说他和毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德不能一个规格。他给自己立下的这条杠杠,还用在了许多其他事情上。例如,50年代初,苏联以斯大林名义送给当时党中央五位书记一人一辆吉斯牌轿车,他同样以这个理由没有要,而是仍旧坐原来那辆吉姆车。有一次,谈到定工资级别的事,他对秘书说:“在这种事上要有自知之明,自己不要争。”当年供给制改工资制时,有关部门把党中央五位书记定成最高级别一级,他知道后,给时任中央组织部部长的安子文打电话,说对他要和对毛、刘、周、朱有所区别,他们是“第一排”的,他属于“第二排”,他只能定二级。后来,毛泽东知道了这件事,问为什么给陈云同志定二级。有关部门如实答复,毛泽东听后大为赞赏。

改革开放后,邓小平、陈云的威望最高,虽然在正式排名上他们并不在最前面,可是在全党全国人民心目中他俩无疑是处在最前面的。不过,陈云总是强调,小平同志是全党的核心,对他的宣传要和对小平同志的宣传有所区别。1983年,他听说《陈云文选》(第一卷)在发行宣传规格上和《邓小平文选》发行时一样,便让秘书转告时任中央宣传部部长的邓力群,说他的书在宣传规格上要比小平同志的书略低一些,小平同志应当比他高一些。1982年初,为了配合当时党的思想作风的整顿,中央决定以《要讲真理,不要讲面子》为题发表陈云在党的七大上的发言。文章发表后,报纸上刊发了几篇学习体会。他一看到便对秘书说:“搞这个东西干什么?发表我那篇讲话就行了嘛,为什么还要登学习体会!这样搞不好,告诉他们,不要再登这些东西了,明天就刹车。这种事我要说话,自己不说话,别人不好说。”

党的十二大召开前夕,中央组织部一位负责同志给陈云的秘书打电话,说现在许多老同志在填写十二大代表简历时,都将学历一栏按现有文化程度作了修改,有的填“相当高中”,有的填“相当大专”;他们考虑将陈云原来填写的“高小毕业”,也改为“相当大专”,让秘书请示陈云。秘书说,这一栏是填学历,不是填水平,陈云同志上学只上到高小毕业,但论水平,恐怕博士毕业也比不了,不信让一个博士来领导中国经济试试,所以秘书建议还是不改为好。那位负责人坚持要这位秘书去请示。陈云听后说:“不要改。简历中要填写的是指接受正规教育的情况,不是指实际水平。我只上过小学,只能写高小毕业。至于说实际水平,大家都清楚嘛。”后来,陈云简历上的学历一栏仍然写的是“高小毕业”,再没改过。当他审阅中央委员会向十二大作的报告稿见写到他“在党的八大上早就提出过关于社会主义经济体制的正确主张,可惜后来没有照着去做”时,让秘书告诉起草组的同志,要把他的名字从报告中删掉。

在一次全国组织工作会议上,有人反映现在一些领导干部改学历也是一种不正之风。这个简报送给陈云后他在上面批示:“工作成就与学历是两回事。”

普通自居,不搞特殊

陈云对子女的教育有两个原则:一是读好书;二是做好人。为此,他还给家人专门定下了“三不准”:不准家人搭乘他的车;不准家人接触他看的文件;不准家人随便进出他的办公室。他还特别交代,孩子上下学不许搞接送,不许搞特殊化,要让他们从小就像普通人家的子女一样学习和生活。

他对子女从不溺爱,从不以权为子女谋取任何私利。反而经常教诲他们要淡泊名利,甘于奉献。他常说,权力是人民给的,必须要用于人民,要为人民谋福利。他常告诫家人和身边工作人员:“无论你到哪里工作,都要记住一条,就是公家的钱一分都不能动。国家今天不查,明天不查,早晚都要查的。记住这一条,你就不会犯错误。”陈云常以这样的家教告诫自己的子女:“做人要正直、正派,无论到哪里,都要遵守当地的规矩和纪律;答应别人的事,一定要说到做到,如果情况有变化,要如实告诉人家。这些事看起来很细小,却要这样做。你们若是在外面表现不好,那就是我的问题了。”

于若木曾经说过:“我们家的家风有一个特点,就是以普通劳动者自居,以普通的机关干部要求自己,不搞特殊化。”

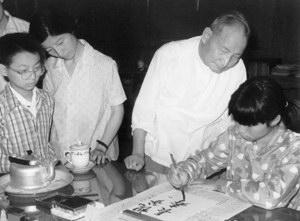

正是在他的反复提醒、谆谆教诲下,于若木及子女们在外面都很注意,从不张扬,不主动显露自己的家庭出身,这种家风也传给了第三代。陈云的孙子辈,在学校里别人看不出他们是干部子弟,甚至比普通老百姓的孩子还要朴素。陈云最大的外孙女陈茜曾在实验中学读书,初中毕业后就离开了那里。她在校几年,别人都不知道她是陈云家的孩子。1984年6月,《中国少年报》刊登了陈云和外孙女在一起练毛笔字的照片,她正在用毛笔写“祝爷爷長寿”,陈云在旁边看着她写。同学们一见报才知道,原来陈茜是陈云的外孙女。她一点儿都不特殊,和普通老百姓的孩子一样,自己骑车上学。

陈云能够淡薄名利、宁静致远,缘于他对自己既不是功臣更不是“大官”的定位。1949年陈云从东北到北京工作后,他的长女陈伟力进入一所住宿制小学。一次周日回家,陈云把她叫去,提醒她和同学们相处不可有任何优越感,到什么地方都要守规矩,不可以认为自己的父亲是什么大官,自己就怎么样了。他说:“我自己实际上是个工人出身的人,共产党的干部就是为人民服务的,你长大了也要这样为人民服务。”他的三女儿陈伟兰调到北京市委组织部工作后,他把她叫去谈话,问:“如果你工作中有了一点别人认为做得不错的地方怎么办?”陈伟兰说:“我就谦虚谨慎啊。”他又问:“怎么才能谦虚谨慎?”陈伟兰说:“在思想上保持警惕。”他听后对陈伟兰说:“最重要的一条是摆正自己的位置。工作是大家一起做的,不能把成绩算到自己的账上,要算到组织和群众的账上。”

在陈云看来,孩子既是家庭成员,也是革命队伍的一分子。因而,不论是自家儿女,还是其他烈士遗孤,他总是用更加严格的标准来要求他们“千万不可以革命功臣的子弟自居”,要“处处从党的利益出发,为了维护党的利益,不惜牺牲自己的一切”。

1949年6月19日,革命胜利前夕,陈云在给家乡战友的儿子陆恺悌的信中特别强调:

我以父兄的责任,还要叮嘱你一件事,而且你可以把这一段信上所说的抄给霓云(即廖霓云,陈云的表弟),要他也注意,就是你和霓云千万不可以革命功臣的子弟自居,切不要在家乡人面前有什么架子或者有越轨违法行动,这是决不允许的。你们必须记得共产党人在国家法律面前是与老百姓平等的,而且是守法的模范。革命党人的行动仅仅是为人民服务,决不想有任何酬报,谁要想有酬报,谁就没有当共产党员的资格。我与你父亲既不是功臣,你们更不是功臣子弟。这一点你们要切记切记。

1952年11月的一天,江苏省吴江县人民政府县长杨明突然接到一封北京来信。信中写道:

县长同志,中财委陈主任的姐姐陈星……据说县政府对她很照顾,謝谢你们……请你们查一下,每月接济陈星多少钱(或多少米),已经接济了多少次。陈主任讲,现在补贴增加了,干部家属不必再要公家接济。请你们于12月份起,即停发陈星的接济费用,不必客气。以后由陈主任自行帮助解决。盼你们即(及)早复一回信,至盼!

信末署名为“中财委办公室”,时间是1952年10月27日。信中所说的陈主任,就是时任中共中央书记处书记、政务院副总理兼中央财政经济委员会主任的陈云。

接到来信,杨明感到非常突然,他清楚当时国家工作人员的经济状况。而陈云一家7口,需要接济的亲戚又多,是当时中南海有名的困难户,其“自行帮助解决”,实在有点难。因此,杨明并没有照来信说的去及时办理。

没料到的是,一个月后,北京的第二封信又来了。信上说:

吴江县长同志,我们于上月27日寄去一信,请于12月份起停发陈主任之姐在你县所领的家属优待费,但至今尚未接到回信。因陈主任现在供给较前提高,所以提出应自己补助其姐。但究竟过去由县政府补助多少,请即告知。并请即告处理情况,为盼!

这次的署名是“中财委秘书室”,时间是11月28日。

这两封信,虽然不是陈云亲笔所写,但很显然,表达的都是陈云本人的意思。

原来,陈云自小家境贫寒,且2岁丧父,4岁丧母,尽管生活上有外婆和舅舅一家照顾,但年幼的陈云一直由姐姐陈星照看。因此,陈云一直把照顾好姐姐的事放在心上。新中国刚成立不久,考虑到陈星当时年过半百、独自一人生活、又没有收入来源,陈云便托当时的苏南行署主任管文蔚给陈星捎过一些钱接济她的生活。1950年4月,又将陈星接到北京想更好地照顾她,因陈星不习惯,在北京只住了6个月就回到了吴江。陈星重新回到吴江后,当地政府根据情况对陈星发放了一定的家属优待费。

1984年6月13日,陈云在家中看外孙女写毛笔字。

亲情重要,但绝不能为此揩公家的油,更不能损害公家利益。所以在第一次去信后,由于没有收到回复,陈云再次去信重申这一态度,最后敦促吴江县迅速按他的意见予以办理。

在生活、工作的细节中,陈云总是强调要“公私分明”,在儿女大事上他更是坚持如此。1968年,只有18岁的三女儿陈伟兰从解放军艺术学院毕业后,被分配到了西藏。有人给陈伟兰出主意,让她父亲跟领导同志打个招呼,这样就可以不去西藏了。于是她回家向陈云表达了这个意思。结果陈云严肃地告诉她:“我不能给你讲这个话,别人都能去,你也应该能去。”尽管他是如此劝导女儿的,可是18岁的小女儿刚刚毕业就要远赴西藏,作为父亲怎能不担心牵挂。女儿要走的那天,陈云独自一人站在楼道里,没有出来。只是在女儿出门前深情叮嘱:“再大的困难也不要害怕,别人能干,你也能干。”

陈云的二女儿陈伟华回忆,1978年恢复高考后,她考入北京师范大学历史系,1982年毕业被分配到中央国家机关工作。“当时,教师的社会地位还比较低,师范学校招生困难。父亲了解这些情况后,专门向有关部门提出,要提高中小学教师的待遇,切实解决他们的住房等实际困难,‘使教师成为最受人尊重最令人羡慕的职业之一。为了给社会起带头作用,他有意让我‘归队,到学校当一名教员。恰巧我也难舍三尺讲台,留恋师生情意,还想回到教学第一线,这样,我于1985年回到了自己的母校——北师大女附中,成为一名历史教师。”陈云知道后,非常高兴,专门把她叫到身边,鼓励她好好工作,当一名好教师。

1983年春节,陈云惦记着革命烈士的后人,特邀请瞿秋白、蔡和森、罗亦农、赵世炎、张太雷、郭亮等烈士的子女到他的住处聚会,其间讲了一大段意味深长的话:“你们是革命的后代,是党的儿女。你们应该像自己的父辈那样,处处从党的利益出发,为了维护党的利益,不惜牺牲自己的一切。你们中间有的是科学技术人员,有的是新闻工作者,有的是教师,有的是干部,都在不同的岗位为党和人民工作着。我看到你们健康成长,非常高兴。现在,党和国家的形势都很好,你们要和周围的同志一道,爱护这个好的形势,发展这个好的形势,为把我国建设得更加富强,继续贡献自己的力量。”

艰苦奋斗,勤俭节约

陈云生活很简朴,毫不追求个人享受。他的饮食简单得每顿都是粗茶淡饭,而且从不吃请、不收礼。他中午两菜一汤,菜谱每周一轮,都是一些家常菜,每餐必吃光喝净,不剩一粒米一口汤。有一年春节,工作人员到他吃饭的小房间,见仍然是两菜一汤,一荤一素,便对他说:“过节了,加个菜吧。”陈云笑着说:“不用加,我天天过节。”

他的生活用品非常简单,哪怕是一滴水、一粒米、一度电,他都舍不得浪费。他用过的旧皮箱,穿旧的衣服、鞋子,用旧的毛巾、牙刷,用过的旧台历、铅笔头等,都不会随便丢掉,按他的话说就是:“不能让它们轻易退休。”他的盥洗室水池是漏斗式的,下面放个桶,洗头时低着头,用一大瓷缸水从上面浇下去,就算喷头了。1935年,陈云离开长征队伍到上海白区恢复党的地下工作,到上海后又被派到莫斯科直接向共产国际汇报中国红军长征的情况。他上了一趟苏联的轮船,一摸自己的下巴,胡子好长,想刮一下,没刮胡刀。想下去买,又不敢下去,因为上海很多特务都认识他。最后他把钱交给一个苏联船员,请人家帮着买了一把刮胡刀。从1935年到1995年最后住院,这把刮胡刀整整陪伴了陈云60年。他日常使用的毛巾,已经破了4个洞,还是不愿轻易扔掉。他常对工作人员说:“你们不要把我的‘四穿毛巾换掉。”直到这条毛巾实在不能再用了才肯替换下来,但仍嘱咐说:“别扔掉,还可以用它来打扫卫生。”

1987年5月,陈云同于若木在杭州西子宾馆。

北京西城区北长街71号,是一处老房子,院内有一栋二层小楼,陈云从1949年进北京,直到1979年一直住在这里。由于房屋年久失修,经常漏雨。当时机关行政部门提出房子要大修,陈云不同意,说:“房子大修要花许多钱,只要不漏雨就行了。”后来,后勤部门考虑到房内墙皮脱落很多,有的走廊和楼梯上铺得很窄的地毯已磨得很光,走在上面都感到有点滑,因此又提出要大修房子。陈云仍不同意,结果又未修成。

1976年7月,唐山发生大地震,他的办公室南墙被震裂有一米多长、2厘米宽的裂缝。后勤部门提出把楼拆掉,在原址上建新楼。他还是不同意,说:“这虽然是老房子,也比老百姓住的房子好,这样好的房子都拆掉建新房,老百姓会骂的,那样我们会脱离群众,影响不好。”因此老楼没有拆,当然也没有建新楼。在他的坚持下,连续3次修房未果。然而,房子毕竟太旧了,已不适合居住了,经再三动员,陈云才于1979年搬到中南海居住。北長街71号大修后改作他用。

刚搬进中南海的房子,陈云就明确要求,房子不要再花钱重新装修,就按原样住。后来工作人员发现客厅的窗帘太破旧了,就趁他出差时换了条新的,谁知他回来看到后立即要求把窗帘换回来。此后,直到他去世房子旧貌如昨。

陈云从没有办过生日祝寿活动。1985年6月13日,是他80岁寿辰。此前,家人因知道他除外事活动外从不参加也不设什么宴会,故提议召集一些老同志在一起吃顿便饭简单庆祝一下。但即便是这个提议,陈云知道后也坚决不同意。经协商最后决定全家照张相,为他过了80岁生日。

力倡学习,蔚然成风

老一辈革命家有良好家风的并不少,但像陈云这样组织家属集体学习哲学的实在不多见。读书学习之风,是陈云家风中最大的特色。

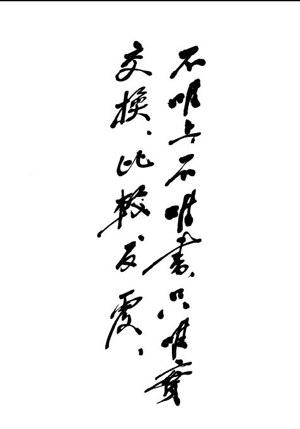

陈云首先自己以身作则做表率,酷爱学习、孜孜以求。任职中组部的延安期间,繁忙的工作之余,他还组织中组部机关干部系统学习马克思主义基本理论和毛泽东哲学著作,规定每周要看几十页书,每周六用半天时间进行学习讨论。他本人通过研读毛泽东的著作和他起草的文件、电报,领悟到其中的基本指导思想:“实事求是”,并总结出“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”的15字诀,作为终身的思想方法、工作方法和领导原则。

陈云酷爱学习的家风在他和于若木结婚时就已显露出来。

1937年 1月,中共中央进驻延安,从此延安成为中国革命的大本营。由于有了相对安定的环境,许多红军老战士、老革命开始寻找人生的伴侣。陈云就是在延安与于若木相识、相知、相爱,喜结良缘的。到了1937年底1938年初,二人的恋情,就像陕北高原的春天到来那样自然,瓜熟蒂落。1938年3月,陈云与于若木在延安中组部的一间平房里幸福地结婚了。那一年,陈云33岁,于若木19岁。婚礼十分简朴。陈云只花了一块钱,买了些糖果、花生,请中央组织部的同志热闹了一下,就算是婚礼了。事后,消息传开,有人嚷着让他请客。他当时手头还有点钱、请得起,但很不愿意摆排场,所以没有请。

别具一格和有意思的是,新婚燕尔的接连3个晚上,陈云专门给于若木讲起了党史。明亮的煤油灯映照着窑洞雪白的墙,窗户纸上的红喜字放着红光。窑洞的炕上放着一张小炕桌,炕桌一边坐着陈云,一边坐着他的新娘于若木。

陈云是1925年入党的老党员,他的经历本身就是一部中国共产党人的奋斗史。因他对党的历史非常熟悉并有深刻的理解,故而他娓娓道来,如数家珍。他讲大革命失败后盲动错误给党造成的损失;讲向忠发、顾顺章叛变对党中央的威胁;讲中央苏区第五次反“围剿”的失败;讲毛泽东对党和红军的挽救等等。

陈云在延安整风中提出“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”的观点,作为自己行动的准则。图为1989年陈云书写的手迹。

于若木则严肃认真、聚精会神地听着。虽然她不是新党员,但却是第一次如此系统地接受党史教育,而且陈云讲得那样的生动、深刻。她听到了许多前所未闻的对敌斗争故事,了解了许多鲜为人知的党内斗争情况,进一步加深了对党的性质的认识,更加坚定了为共产主义献身的信念。

某个喜欢开玩笑的人本来想偷听洞房里面的悄悄话,没想到听到的却是严肃的党史课,非常惊讶。于是,“陈云同志在洞房给于若木上党课”,一时被中央组织部的干部传为佳话。

陈云自己热爱学习,也要求和帮助家人学习,而且在他带动下,全家老少都对学习产生了浓厚的兴趣。

有一次,他带着小女儿学《毛选》,一边读一边讲。讲着讲着就从沙发上站起来扭起秧歌。他说:“你看扭秧歌是往前走两步,往后退一步,学习的过程也要进进退退,退退进进,只有这样,才能把学习搞扎实,如果进得太快,就不能真正地学懂。”他帮孩子分析说,你开始读马克思著作读不进去时,就先换成了《毛泽东选集》,因为毛泽东著作写的是中国人自己的事情,比较容易懂,而且你多少有一点知识。他说,毛泽东在教学方法上始终贯穿着辩证法。读哲学是一个人一生最重要的学习内容,只有掌握了好的思想方法、工作方法,才能够做好事情。对过去的事情,大家可能都会有一个结论,但是对未来的事情怎么分析怎么看,就要用哲学思想来指导。他说,毛泽东之所以能够把中国革命搞成功,其中一个特别重要的原因,也是毛泽东非常高明的地方,就是他用哲学思想培养了一代人。我们这些老干部感谢毛主席,想念毛主席,尊重毛主席,根子也在这儿。

陈云热心组织家庭学习小组,他希望通过这种形式,形成一种学习风气,更长远的是希望孩子们能够培养出自学的能力,有正确的思维方法,能够发现问题、解决问题,提高工作能力。

即使是“文革”期间被下放到江西南昌郊区蹲点调研,他都充分利用难得的这空余时间,制定了读书计划,重新阅读马列主义的经典著作。他不仅自己全神贯注地读书,专心致志地思考有关党和国家前途命运的大问题,而且还不忘记指导远处的子女读书。

1970年12月8日,陈云的次女陈伟华(小名“南南”)给远在南昌的父亲写信,谈了自己的学习愿望。陈云收到信后当即回信送去指教与关爱,特别是仍然强调要抓紧时间加强学习,并且不厌其烦地给出指点——

南南:

12月8日信今天收到。我万分欢喜(不是十分、百分、千分而是万分),你要学习和看书了。咱家5个孩子中数你单纯幼稚。你虽然已开始工作,但还年轻,坚持下去,可以学到一些东西的,不过每天时间有限,要像你哥哥一样,每天挤时间学。

哲学是马列主义根本中的根本。这门科学是观察问题的观点(唯物论)和观察解决问题的办法(辩证法),随时隨处都用得到,四卷毛选的文章,都贯彻着唯物辩证法。

但是学习马列主义、增加革命知识,不能单靠几篇哲学著作。我今天下午收到你信后想了一下,我认为你应该这样学。

1.订一份《参考消息》(现在中央规定中学教职员个人都能订),这可以知道世界大势(元元连看了10年了),不知道世界革命的大事件,无法增加革命知识的(订一份《参考消息》,每月只花5毛钱,你应该单独订一份,免得被人拿走)。

2.每天看报。最好看《人民日报》,如果只有《北京日报》也可以。报纸上可以看出中央的政策(一个时期的重点重复报道,即是党中央的政策)。

只有既看日报,又看《参考消息》,才能知道国内国外的大势。这是政治上进步的必要基础。

3.找一本《中国近代史》看看(从鸦片战争到解放),可能作者有某些观点是错误的,但可以看看近130年的历史,没有历史知识就连毛选也看不懂。这种书家内客厅书柜中可能有。不要去看范文澜的古代史,这对你目前没有必要。

4.找一本世界革命史看看,可能这本书很难找,我也没有见过这样一本书。如果找不到这本书,那就看:(一)《马克思传》(很难看懂,因有许多人名、事件你都不知道的),但可看一个概略。这本书现在我处,北京可能买到。曹津生有这本书(我要阿伟看,她看不懂放下未看)。(二)《恩格斯传》这本书也在我处,北京可能买到,这本书容易看些。元元在10年前进北京医院割扁桃腺时就看了《马克思传》。(三)《列宁传》,这有两厚册,非卖品,我也带来江西,以后回京时你再看。

5.马克思、恩格斯、列宁的著作很多,但我看来,只要10本到15本就可以了。(一)《共产党宣言》是必须看的。(二)《社会主义从空想到科学的发展》。(三)《资本论》你看不懂,先找一本《政治经济学》,其中已把《资本论》的要点记出来了(这本书客厅书柜中可能有)。《共产党宣言》(在《马恩全集》第四卷),《社会主义从空想到科学的发展》(《马恩全集》第二十一卷)。马恩列斯的全集,我去年离京时要津生为我买了一套共182元,可能全在阿伟房内或你楼上房内。

我上面说的书再加上每天《参考消息》和《北京日报》或《人民日报》,是够你看的了。

其他等我回北京时再谈。看来人大不是4月开就是7月开,我明年6月底一定回北京。

现在每星期下厂三四次,搞四好总评,但再去几次后,就不能下厂了,只能在家里(有暖气,已烧了)看书了。

我身体很好。其他人也很好。勿念。

爸爸

70.12.14日写,明日进城拉水时投邮

信中提到的元元、曹津生、阿伟是陈云的子女和亲戚。可见,陈云听到子女渴望读书的愿望后,是多么喜悦和兴奋,并兴致勃勃地结合自己的经验对她的读书做出了具体指导。

陈云同样十分关心身边工作人员的学习,尤其是学习哲学,常以出题考试、答对有奖、允许查书请教的方式来督促他们。

陈云在练毛笔字时多次写这样一句话:“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复。”有一次,他仔细端详完这幅字后余兴未了,用手挠着头若有所思地对工作人员说:“这是我在延安的时候,研究了毛主席起草的文件和电报之后得来的体会。‘不唯上、不唯书、只唯实,是唯物论,‘交换、比较、反复,是辩证法,合起来就是唯物辩证法。”

“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”的15字诀,陈云说了一辈子,做了一辈子。他去世后,这15字诀镌刻在他的墓碑上。