基于遥感与地理信息系统的石漠化发育区土地整治适宜性评价

马能,黄义忠,尹红梅

(昆明理工大学 国土资源工程学院,云南 昆明 650093)

石漠化是指基岩大面积裸露于地表而呈现类似荒漠景观的土地退化过程,其本质是喀斯特地区土地生态系统功能的退化。我国西南地区是全球最典型的热带—亚热带喀斯特地貌的代表,石漠化程度严重,导致当地经济发展缓慢、人民生活水平下降、环境状况恶化。该状况已引起国家重视,并加大了石漠化治理力度[1-3]。长期以来,专家学者在石漠化研究方面取得了一系列成绩,对喀斯特石漠化的成因、影响因子、危害及防治对策和各种治理模式等进行了深入研究[4-6]。

石漠化发育区土地整治是将土地整治工程措施与石漠化治理相结合,不仅能有效解决石漠化发育区域的生态环境问题,同时能通过提高耕地质量、增加有效耕地面积,提高农民收入,带动农村经济发展。云南省在西畴县实施的石漠化发育区土地整治项目取得了显著的成效。鉴于石漠化发育区域的土地整治工程刚刚起步,相关文献还较少。司泽宽等[7]基于系数法、类比法等方法分析区域内新增耕地数量与质量的潜力,并以典型的石漠化地区贵州省金沙县为例进行了实例分析;贾丽娟等[8]针对喀斯特地区提出3种灌溉排水工程方案;黄晶晶等[9-10]针对西南喀斯特山地采煤沉陷区——重庆松藻矿区,提出土地整治的关键技术在于土地整治规划布局与工程设计。

石漠化发育区域的土地整治必须由政府牵头,涉及土地、农田水利、道路等各项工程设施,投入巨大,成功选取实施区域是影响整治工程实效的关键。本文从喀斯特石漠化发育特点出发,针对性选取评价因子,并借助高分辨率卫星影像和地理信息系统(GIS)手段,探讨石漠化发育区土地整治适宜性评价方法体系,以期为石漠化地区土地整治项目选址提供参考和依据。

1 研究方法

1.1 石漠化土地整治适宜性评价的特殊性与必要性

石漠化标志为基岩大面积裸露。根据喀斯特地貌发育规律,碳酸盐岩层面被溶蚀,形成许多溶沟溶槽,沟间突起石芽,导致石漠化发育区域土地性质呈现土壤与岩石交替分布的特征,基岩裸露面积越大,植被覆盖度越低。石漠化形成的过程实质是土地系统退化的过程,进程为林退、草毁→陡坡开垦→土壤冲刷→岩石裸露→石漠[11],发展包括初期、中期、后期、末期4个阶段。建立科学合理的石漠化土地整治适宜性评价体系,对快速有效选取适宜区域开展土地整治将起到事半功倍的效果,同时,评价成果对不同整治区域规划设计具有指导借鉴意义。

在参考传统土地适宜性评价因子的基础上,根据土地石漠化特点,将基岩出露率、植被覆盖度作为石漠化土地整治评价的重要参评因子,并探讨其信息获取的方法途径。

1.2 土地平整工程及技术分析

参照联合国粮农组织《土地评价纲要》(1976年)分类体系,本文评价标准采用土地适宜等分类体系,将石漠化土地(主要指耕地)整治适宜性评价可分为高度适宜、中度适宜、低度适宜、勉强适宜和不适宜5级(表1)。

表1 石漠化发育区土地整治适宜性评价标准

1.3 评价指标选取、权重确定及指标量化

结合石漠化的特点,选取的评价指标包含:土地利用现状类型、耕作层厚度、土壤有机质含量、地形坡度、居民点分布、道路距离分布、基岩出露率、植被覆盖度。将选定的评价因子构建指标层,进而对指标属性进行归类,得到评价指标的准则层,石漠化土地整治适宜性评价综合指数为本次评价的目标层(图1)。

图1 石漠化发育区土地整治适宜性评价指标体系

结合自身评价指标与目标的特性,将层次分析法和传统的土地整治适宜性评价相对重要性相结合,通过构建判断矩阵并检验判断矩阵的一致性来确定指标的权重。最终确定的石漠化土地整治适宜性评价指标量化标准及权重见表2。

1.4 评价模型建立

采取加权综合指数法确定各单元单因素的综合评价分值,模型运算如下:

式中:F表示各单元单因素获得的综合评价分值,Bi表示本文选取的第i个指标的分值,Wi表示第i个指标相应的权重,n≤8。

2 实证研究

2.1 研究区概况

选取云南省西畴县兴街镇三光、拉孩、老街3个村委会境内的土地为研究区。研究区位于西畴县西南部,属典型的喀斯特丘陵地貌,山丘、洼地交错分布,气候属南亚热带季风气候,日照充足,气候温和,降水量大且集中,积温条件好,有利于各种作物的生长发育。地质条件较稳定,一般不会发生崩塌、泥石流、滑坡等自然灾害。研究区面积387.18 hm2,土地利用现状见图2。

表2 石漠化土地整治适宜性评价指标计分规则及权重

图2 研究区土地利用现状

2.2 基于GIS与遥感(RS)的评价指标信息获取与处理

在评价指标体系构建中,植被覆盖度与基岩出露率是2个关键因子。为获取准确有效数据,采用遥感数据分析[12-13]。

2.2.1 遥感数据选取与预处理

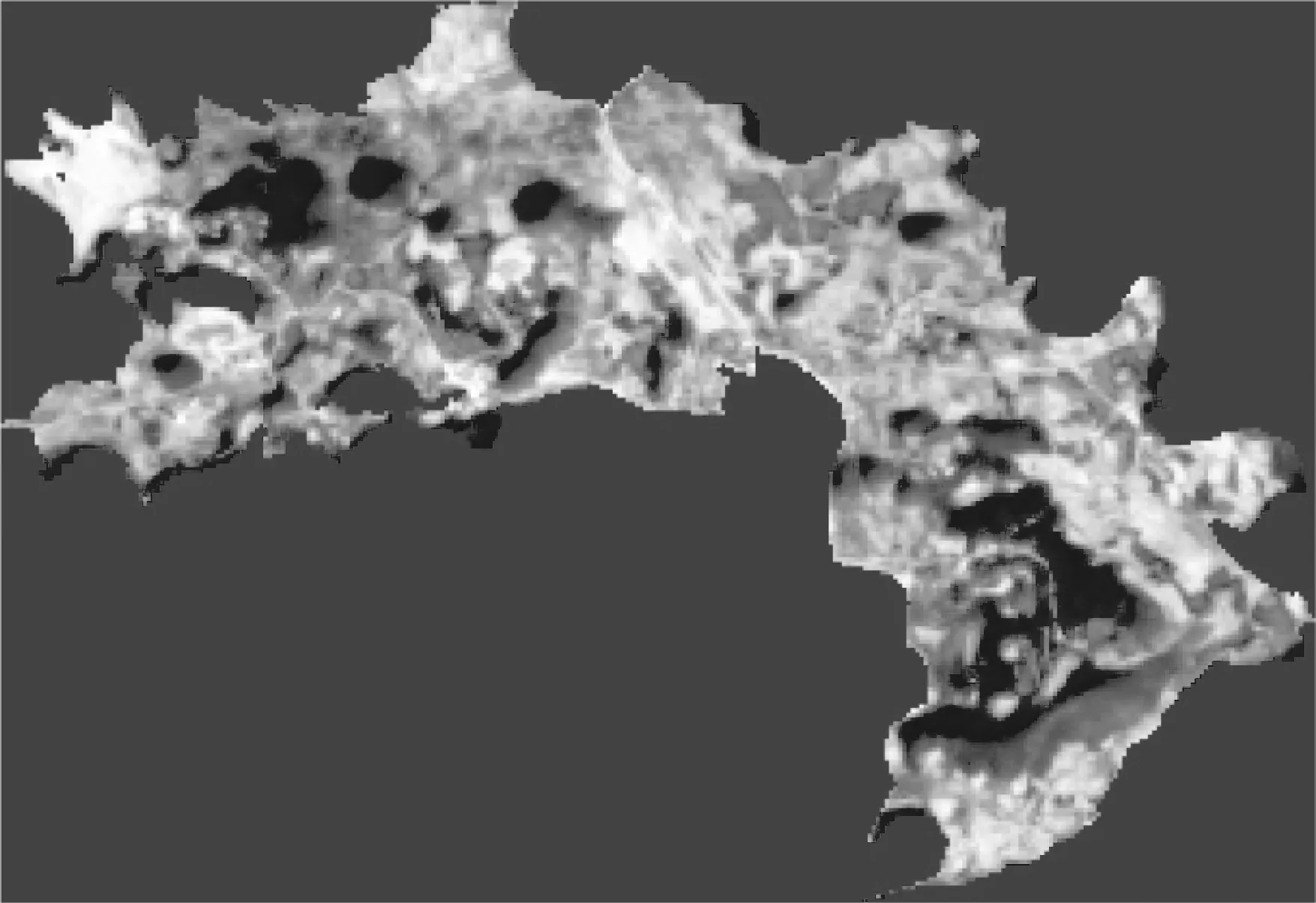

本研究遥感数据来自西畴县Landsat-8的TM遥感影像(2014年12月,分辨率30 m,全色波段band8分辨率为15 m)。数据预处理内容包括辐射定标、大气校正、裁剪。预处理后研究区遥感影像如图3所示。

图3 研究区原始影像(2014年12月)

2.2.2 植被覆盖度与基岩出露率信息获取

基于ENVI平台,利用Compute Statistics工具统计确定最大值和最小值,再利用波段计算器计算植被覆盖度和基岩出露率。

2.3 评价指标量化赋值

结合确定的计分规则及权重,运用ArcGIS的空间分析等功能进行所有评价指标的分值量化,计算后,将要素数据转换为矢量数据,结合表2中确定的各评价因素评分标准得到各评价因素得分。

利用GIS将以上所有单因子评价结果图进行批量叠加,对其属性进行处理与分析,结合表2获得评价综合分值。由于项目区的资料获取困难,本次评价中排除有效土层厚度和土壤有机质含量2个因子。

通过项目所有评价单元的综合分值制作研究区可建设区域综合得分频数分布图(图4),根据综合分值将石漠化发育区划分为高度适宜土地整治、中度适宜土地整治和低度适宜土地整治3个级别(图5),制作研究区可建设区域石漠化土地整治适宜性评价结果(表3)。

经统计,研究区可建设面积共计387.18 hm2,其中:高度适宜土地整治面积266.25 hm2,占研究区可建设规模的68.8%;中度适宜土地整治面积120.02 hm2,占研究区可建设规模的31.0%;低度适宜土地整治面积0.91 hm2,仅占研究区可建设规模的0.2%。

图4 研究区可建设区域适宜性综合分值频数分布

表3 研究区可建设区域石漠化土地整治适宜性评价结果

2.4 评价结果校核

后期实施西畴县兴街镇三光等3个村土地整治(石漠化治理)项目,通过规划设计野外踏勘,本次评价结果与设计分区面积吻合,重合率达86.7%,说明本评价方法具有较好的选址指导与实际应用价值。

图5 研究区可建设区域石漠化土地整治适宜性评价结果

3 小结与讨论

本研究从喀斯特石漠化发育特点出发,构建石漠化发育区土地整治适宜性评价标准,针对性选取评价因子,确定权重,对指标分值进行量化,借助高分辨率卫星影像获取植被覆盖度和基岩出露率2个关键因子信息,基于ArcGIS的空间分析功能实现评价,探讨并建立了石漠化发育区土地整治适宜性评价方法体系。以云南省西畴县研究区为例进行实证评价,经野外校核,评价准确率达86.7%,证明本评价方法在石漠化发育区土地整治项目选址上具有较好的指导意义,对项目规划设计及实施有较强的借鉴意义。

受限于Landsat-8的TM遥感影像分辨率,本研究的解译准确度及面积精确度有待提高,假以更高分辨率的高分卫星影像,评价结果将更有大幅度提高。此外,评价因子选取及指标量化也还存在不合理的地方,有待后期研究深入完善。