键盘记录程序Translog在翻译过程实证研究中的应用*

刘舒婷,汪雅君

近年来,翻译过程研究日益呈现出主题多样、方法多元的特征。在中国知网(CNKI)以“翻译过程研究”为关键词检索论文共计5012篇,数量在过去十年呈逐年增长趋势,仅2016年就发表了相关主题论文638篇。这些论文介绍或运用了各种研究方法探讨翻译过程:如键盘记录法、有声思维法和眼动追踪等,这些客观数据收集方式的单独或综合运用将翻译过程研究不断向实证研究范式推进。键盘记录法作为翻译过程研究的有效工具,能客观、实时、无干扰地记录译者翻译行为。键盘记录法,即通过在电脑上运行相关程序,以达到记录键盘活动的研究方法,这里所说的键盘活动包括程序使用者在键盘上操作的所有行为活动,如键盘敲击和鼠标点击、移动等。最为广泛使用的键盘记录程序为Translog程序,通过记录译者键盘等活动数据,直观地再现译者翻译过程行为。郑冰寒(2006)在国内率先介绍了Translog作为翻译过程研究的有效辅助工具的功能、操作、运用及其优缺点。笔者分析键盘记录程序Translog在翻译过程研究中的运用实例,以客观探讨其优势与局限,并试图拓宽该程序的应用广度与深度。

一、Translog程序概述

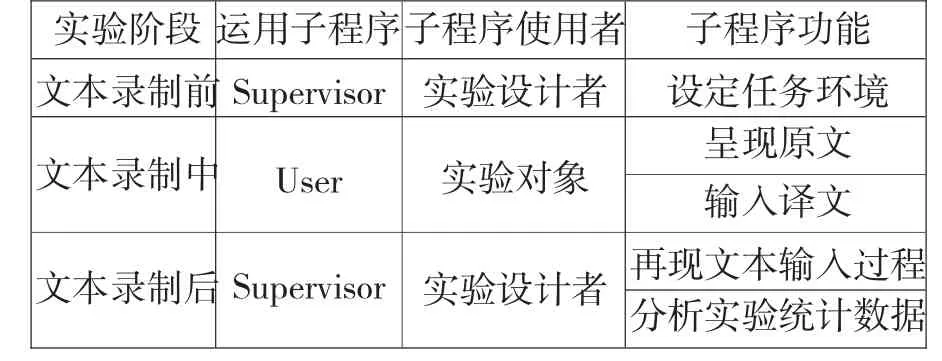

Translog官方网页上,该程序的定位是“分析文本产出过程的领先工具(the leading tool for analysing text production processes)”,明确了该程序的开发目的,即作为记录文本输出过程的记录工具,获取统计数据,从而开展对文本产出过程的分析工作。它包括两个子程序:Translog-supervisor(下文简称 Supervisor)和Translog-user(下文简称User)。实际上,Supervisor包含User,即在Supervisor上也可使用User的功能,但反之不可。可以从两方面考察Supervisor的功能:首先,在录制文本输入过程之前,运用Supervisor设定任务,比如输入原文文本、设置原文和译文的对齐方式、设置是否启用眼动追踪工具等;其次,在录制文本输入过程之后,通过重播(replaying)和线性表示(linear representation)两种方式,再现文本输入过程;还可以通过Supervisor的数据统计工具,例如键盘活动和停顿图以及活动数据统计表,对任务数据进行分析。相对于Supervisor而言,User的功能相对单一,因为这个子程序是仅针对于受试的。User的功能可以简单归纳为呈现原文和输入译文。在User文本录制的界面,只有原文和译文两栏窗口,受试根据之前Supervisor设定好的任务环境进行文本录入。两个子程序在三个不同实验阶段对应功能如表1所示。

表1 Translog程序的功能

运用Translog程序进行翻译过程实证研究主要分为三个步骤:第一,在实验开始前,准备实验文本,并把文本输入到程序中,设定相关实验要求;第二,在实验过程中,录制受试的翻译过程;第三,在实验完成后,收集实验数据,整理文本录入信息,对统计数据进行归纳分析。

Translog程序自开发以来取得了不断发展。1995年11月,丹麦学者Jakobsen和Schou编制出了第一版适应磁盘操作系统的Translog程序,能客观记录一切键盘操作活动。自此之后,该程序不断更新换代:1999年发布Translog2000,是第一个适用于微软系统的版本。目前最新版本为2012年发布的Translog II。新版Translog程序在技术上实现了突破,改善了旧版本的不足,使其助力于翻译过程实证研究更为有效。

新版Translog程序已实现英译汉的译文再现。郑冰寒在其2006年发表的《洞悉翻译过程的辅助工具——Translog程序介评》中提到:“由于该程序在编程的时候主要面向印欧语之间的翻译,并未考虑到汉字书写和输入的特殊性,因此无论是过程重播还是线性表示,都不能显示任何汉字,不适用英译汉过程的研究。”(郑冰寒,2006:23)最新版本(Translog II)在过程重播和线性表示功能中都已经实现英译汉的译文再现。

最新版本的Translog程序通过结合眼动追踪设备的运用,已经能够实现既获取译者在文本输入输入过程中的行为数据,又获取译者在文本输入过程中的心理活动数据,将客观数据和主观数据相结合。通过同时使用键盘记录和眼动追踪两种技术,同步记录译者的注视活动和键盘活动,能够完整、充分地理解和分析译者的“源文本理解过程”“源文本阅读和目标文本产出的协同合作过程”以及“目标文本产出过程”(冯佳,2016a:16)。

将键盘记录和眼动追踪结合起来,能够有效地实现翻译过程研究记录数据的互补。比如,在分析译者停顿行为时,实验设计者可以将Translog程序上记录的译者击键停顿数据和眼动仪记录的译者注视位置相结合,了解在键盘活动停顿时译者的关注焦点,更清晰地解释译者在停顿期间的认识心理活动(聂玉景,2016)。

图1 Translog程序与眼动记录仪结合

二、Translog程序在翻译过程实证研究中的运用

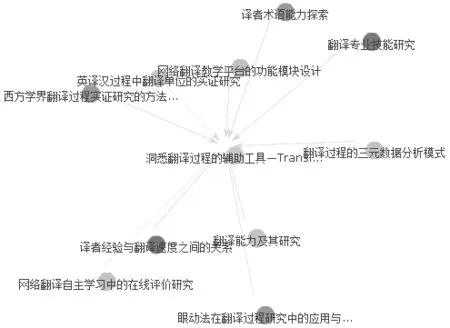

近年来,Translog程序作为翻译过程研究的有效工具被广泛运用。中国知网Translog程序应用研究知识图谱如图2所示。

图2 Translog程序应用知识图谱

键盘记录程序Translog多运用于翻译过程实证研究,如翻译能力及其研究、译者经验与翻译速度之间的关系、翻译单位的实证研究、翻译专业技能研究以及译者术语能力探索等。何雯婷(2014)在其博士学位论文中探讨了译者经验与翻译速度之间的关系,借助键盘记录软件以及有声思维报告数据分析,得出研究结果:翻译任务类型对译者经验与翻译速度之间的关系产生显著的调节效应,在结构清晰的翻译任务中,译者经验与翻译速度呈显著的正相关;在结构不清晰的翻译任务中,译者经验与翻译速度之间的关系不显著。

键盘记录作为翻译过程研究的有效工具,可与其他研究工具协同合作,如郑冰寒(2008)对三元数据分析模式这一概念的探究。该模式的优点在于“运用多种数据交互验证,减少单方面数据的不足和偏误”(郑冰寒,2008:36)。同时,在三元数据分析模式中,研究方法的结合形式是多元的,比如,60%的TAPs翻译研究结合了TAPs与后期采访、问卷调查、译语文本分析作为研究方法(李德超,2004)。目前,翻译过程三元数据分析模式主要运用Translog和TAPs的结合研究方法。通过结合运用Translog和TAPs,能够同时收集译者在翻译过程中的认知过程和行为过程数据,为翻译过程研究提供充分、翔实、可靠的实验数据支撑。刘艳春(2014)在其博士论文《翻译专业技能研究》中指出,翻译研究的焦点从20世纪80年代的译者和产品扩大到翻译过程,到90年代后期又从翻译能力延伸到翻译专业技能研究。通过结合有声思维法、键盘记录法和译后访谈的方法,对数据进行分析对比,刘艳春归纳出翻译专业技能的结构、发展阶段及获取翻译专业技能的可行性方法。周欢(2005)在其硕士学位论文《基于Translog模式下不同水平译者翻译修改模式差异研究》中,选取5名职业译者和10名学生译者作为研究对象,使用Translog软件及译后访谈结合的方式,比较学生译者和职业译者在翻译过程中修改行为模式的差异,其研究重点在于不同水平译者翻译修改精力及翻译修改所在语言层级的分布和特征。研究结果表明,总体上,职业译者和学生译者的译中修改次数均大于译后修改次数,这说明译者的修改精力主要分配在译中阶段。进一步研究发现,尽管学生译者和职业译者都将主要修改精力用于译中阶段,但与学生译者相比,职业译者的修改精力在译中阶段更为集中。在翻译修改行为特征方面,在译中阶段,职业译者的修改以润色译文为主,而学生译者则以改正译文错误为主;在译后阶段,学生译者和职业译者的修改特征出现了交叉现象,职业译者的修改以改正译文错误为主,而学生译者则以润色译文为主。在译者翻译修改发生的语言层级方面,译者翻译修改发生的最多的语言层级是词汇层面。进一步对比两类译者发现,学生译者的翻译修改主要集中在较小的语言层级(如词和短语),而职业译者在翻译修改时的语言层级更大(如小句)。在翻译修改质量方面,职业译者的翻译修改质量较高,其修改不仅能保证译文的“信”,同时也能兼顾“达”和英语语言的特征;而学生译者的翻译修改质量较低,修改过后的译文仍存在不同程度的问题。王娅(2017)在其硕士学位论文《语法隐喻翻译策略研究——键盘记录法与有声思维法》中,以语法隐喻现象为切入点,使用Translog程序记录了26位翻译专业研究生的译文生成过程数据,结合有声思维法,目的是检验受试在处理语法隐喻翻译时的翻译策略,从而探讨语法隐喻的有效翻译策略,指导翻译实践。冯佳(2016b)通过对36名翻译硕士一年级学生实施教学实验,指出眼动追踪和键盘记录应用在翻译教学中有显著的积极作用,有助于提升学生的策略能力和整体翻译能力。王福祥(2015)以键盘记录法为主要研究工具,在英语专业四年级学生(“翻译初学者”)和翻译硕士二年级学生(“准职业译者”)中分别选出6名受试,在对翻译在线修改情况、翻译各阶段耗时和翻译单位层次和数量等翻译过程数据进行量化分析的基础上,尝试探讨汉英翻译递归性与翻译经验和翻译单位关系的问题。蘧晓晓(2016)将18名受试根据语言能力分为两组,综合采用Translog程序、有声思维法和访谈的方法,探讨了汉语习语分解性及其翻译策略的关系。刘艳梅(2016)通过使用Translog程序、有声思维法、访谈和问卷等方法,对3组共18名受试展开实验,旨在探究汉译英过程中不同翻译水平译者(翻译新手、高级学习者和职业译者)所使用的策略特点,重点探讨受试所使用策略的共同倾向性和差异性。

从近年来的研究案例可以看出,使用Translog程序进行翻译过程研究,可以研究的面很广,比如译者的翻译策略(蘧晓晓,2016;刘艳梅,2016;冯佳,2016;张艺戈,2016;王娅,2017)、译者的停顿行为(聂玉景,2016)、译者的翻译修改行为(黄笑菡,2017;周欢,2005)、翻译单位(王福祥,2015)等等。针对于此,冯佳指出键盘记录法带来的突破不仅囿于翻译过程不同阶段的考察以及翻译过程中的停顿和认知切分,基于键盘记录工具的“翔实量化数据”(冯佳,2016a:15),在记忆容量限制、元认知、注意力切换、翻译中的显化以及时间压力对翻译过程的影响等课题也得到了更深入的探讨。然而上述研究难免出现以下局限性:测试原文类型单一(王娅,2017;王福祥,2015;蘧晓晓,2016);受试样本数量较小(王福祥,2015;蘧晓晓,2016;刘艳梅,2016)等。

Translog程序作为键盘记录技术的领先代表,在文本产出过程研究中发挥重要作用,其应用远不止翻译过程研究这一方面,它还可以用于写作能力的探究,如宋旸(2001)的《对英语记叙文写作过程中在线修改的多维分析》。

三、结语

键盘记录法在电脑后台运行,能够在不影响翻译过程的前提下,“实时、客观记录翻译过程中的全部键盘活动”(冯佳,2016a:12)。根据Jakobsen(2011)的描述,键盘记录法旨在用定量的“硬”数据(“hard data”),实现对有声思维法定性数据的补充,交叉验证研究假设,为翻译过程研究提供更强有力的数据支撑。在翻译过程研究中应用键盘记录法,旨在探求文本的产出过程,了解译者实际的翻译行为,研究的对象通常是译者。通过过程重播,可以生动再现文本的产出过程;通过线性表达,可以将文本产出过程符号化,得到详尽的数据信息;通过停顿与活动图,可以看出文本整体或部分的活动情况;通过数据统计,可以获取直接、客观的文本产出过程的统计数据。这些数据真实、客观、实时,为翻译过程实证研究提供了不可多得的数据来源。

Translog程序还有可以改进的空间。首先,在统计数据方面,可以增加以下数据的统计结果:译者在进行每一部分文本翻译工作时的相关统计数据,比如说在翻译第一段原文时击删除键的次数、移动界面查找资料的次数等,而不是只有整篇文章的统计数据。其次,当译者移动Translog程序的界面,到网页或电脑上的其他程序查找资料时,Translog程序并不能记录译者在该程序界面以外的译者行为。也就是说,如果没有在现场观察,实验设计者并不能知道译者查找资料的途径、来源或方法,而资料、词典的查找也是翻译策略的一个重要部分。此外,Translog最大的局限在于它所记录的是翻译行为的时间线性过程。可将键盘记录程序与神经影像技术如脑电记录仪相结合,在线观测翻译认知心理过程,探讨翻译认知的神经机制,为翻译过程实证研究提供更丰富的实验数据与更为客观科学的解释。总而言之,键盘记录程序Translog在其程序自身发展、程序在翻译过程研究的运用,以及程序在其他方面研究的运用都还有很大的发展和提高空间,期待翻译过程研究者进行后续相关研究。