血栓通预防高龄患者术后下肢深静脉血栓形成的效果研究

贾生利 ,唐华

1.济南市双泉镇卫生院普外科,山东济南 250303;2.济南市双泉镇卫生院,山东济南 250303

深静脉血栓形成是术后常见并发症,其发生率呈逐年增加趋势。深静脉血栓形成多发生在下肢部位,血栓远端静脉高压,致肢体肿胀和疼痛、浅静脉扩张或曲张[1]。下肢深静脉血栓形成严重者,若未及时治疗,动脉供血被影响,静脉瓣膜受损,甚至会遗留永久的下肢深静脉功能不全。尤其是高龄手术患者,患者多伴肥胖、高血压、血脂异常、糖尿病等基础性病症,下肢深静脉血栓形成发生率也明显升高。有资料[2]称,与30岁患者相比,80岁患者下肢深静脉血栓形成发生率高达30倍。因此,对高龄手术患者,应积极预防下肢深静脉血栓形成。该院根据多年经验,2016年1月—2018年1月间对高龄手术患者采取血栓通治疗,并取得效果。该文研究就分析血栓通在高龄手术患者中的作用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取在该院手术高龄患者160例,均为中等以上手术;患者术前未合并凝血机制障碍;患者近期未服用抗凝药物或止血药物;排除合并心脑肝肾等器质性疾病患者;患者造血系统正常;患者认知功能良好,自愿参与研究;研究前,签署了知情同意书;按照数字随机表法分为两组,对照组80例患者,其中男性患者47例,女性患者33例;年龄在80~92岁之间,平均年龄(84.21±1.58)岁;观察组80例患者,其中男性患者50例,女性患者30例;年龄在80~92岁之间,平均年龄(84.30±1.61)岁;两组患者年龄、性别等资料数据间差异无统计学意义(P>0.05),可进行对比。

1.2 方法

对照组:患者术后接受常规治疗,未使用抗凝药物。根据患者手术情况,防感染,合理饮食,指导患者术后功能锻炼。

观察组:患者在对照组常规治疗基础上联合血栓通治疗。取血栓通注射液 (国药准字Z23020823)5 mL+5%葡萄糖注射液500 mL静脉滴注,维持40滴/min,1 次/d;患者连续用药 7 d。

1.3 观察指标

观察两组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率,对患者术后血液流变学:全血高切黏度、全血低位黏度、血浆比黏度、血浆纤维蛋白原变化予以检测,检查患者术后凝血指标变化,包括血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间 (APTT)、纤维蛋白原(FIB)以及D-二聚体(D-D),注意患者用药不良反应。

1.4 统计方法

采取SPSS 20.0统计学软件处理此次研究内数据。呈均数标准差(±s)的计量数据,比较检验采取独立配对t;计数数据呈百分比率表示,检验采χ2,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率比较

观察组患者术后未发生下肢深静脉血栓形成,对照组术后下肢深静脉血栓形成发生率7.5%(6/80),患者表现为小腿肿胀、下肢肿胀,经尿激酶联合低分子肝素钙治疗,症状恢复,未出现肺动脉栓塞,无死亡案例;两组术后比较,数据差异无统计学意义(χ2=4.329,P=0.032)。

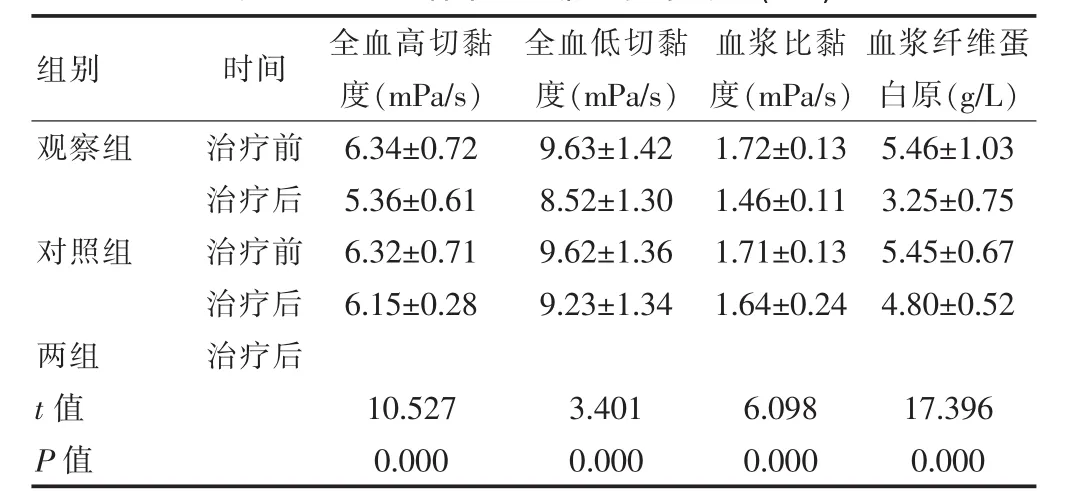

2.2 两组患者术后血液流变学对比

两组患者术后第1天全血高切黏度、全血低位黏度、血浆比黏度、血浆纤维蛋白原差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后第7天全血高切黏度、全血低位黏度、血浆比黏度、血浆纤维蛋白原低于对照组,数据差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者术后血液流变学对比(±s)

表1 两组患者术后血液流变学对比(±s)

组别 时间 全血高切黏度(mPa/s)全血低切黏度(mPa/s)血浆比黏度(mPa/s)血浆纤维蛋白原(g/L)观察组对照组6.34±0.72 5.36±0.61 6.32±0.71 6.15±0.28 9.63±1.42 8.52±1.30 9.62±1.36 9.23±1.34 1.72±0.13 1.46±0.11 1.71±0.13 1.64±0.24 5.46±1.03 3.25±0.75 5.45±0.67 4.80±0.52两组t值P值治疗前治疗后治疗前治疗后治疗后10.527 0.000 3.401 0.000 6.098 0.000 17.396 0.000

2.3 两组患者术后凝血指标比较

两组患者术后第1天 PT、APTT、FIB、D-D比较,数据差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后第7天PT、APTT延长,FIB、D-D降低,与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患者术后凝血指标比较(±s)

表2 两组患者术后凝血指标比较(±s)

组别 时间PT(s)APTT(s)FIB(s) D-D(mg/L)观察组对照组12.10±1.18 15.72±1.24 12.11±1.16 11.90±0.84 27.34±2.36 36.42±1.85 27.50±2.28 29.71±1.57 3.96±1.34 2.18±0.85 3.94±1.35 3.84±1.28 1.34±0.34 0.90±0.21 1.34±0.32 1.52±0.41两组t值P值治疗前治疗后治疗前治疗后治疗后22.813 0.000 24.735 0.000 10.245 0.000 12.038 0.000

2.4 不良反应

观察组患者用药期间及用药后,未出现用药不良反应,均顺利完成治疗。

3 讨论

深静脉血栓形成原因是静脉壁损伤、血压高凝及及静脉血流滞缓[3]。外科手术患者术后需长期卧床,血液极易形成高凝状态。下肢是深静脉血栓形成主要部位,表现为下肢肿胀、疼痛及浅静脉曲张,部分患者甚至会合并肺栓塞,致患者死亡。尤其是高龄患者,本身就合并多种基础病症,身体机能降低,抵抗力削弱,明显增加了患者术后下肢深静脉血栓形成的发生率。患者术后血液高凝状态,术中、术后组织损伤,会增加血小板粘聚能力,纤维蛋白溶酶活化剂抑制功能增强,以此相应减少了患者纤维蛋白溶解,致血液高凝[4]。而下肢深静脉血栓形成治疗较为困难,此时需采取有效措施预防下肢深静脉血栓形成的发生。

中医认为,下肢深静脉血栓形成属于“脉痹”、“瘀血”、“肿胀”范畴,因瘀血阻滞络道,营血回流障碍,水津外溢,聚湿流注下肢,致下肢深静脉血栓形成。因此治疗下肢深静脉血栓形成时,应活血化瘀。血栓通主要成分三七总皂苷,辅料为氯化钠、枸橼酸钠,具活血祛瘀作用。三七总皂苷是由人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1、三七皂苷R1组成,起到显著的活血化瘀、通脉活络功效。其中人参具大补元气,滋补强壮,安神益智,生津,复脉固脱功效;三七皂苷R1具散瘀止血、消肿止痛作用。在现代药理研究中,三七总皂苷可抑制血小板聚集,增强脑血流量,改善血液循环,保护血管壁;同时能提高血小板内环磷酸酸腺苷的含量,减少血栓素形成,改善血小板膜流动作用,改善血液循环。该次研究中,观察组患者术后第7天全血高切黏度、全血低位黏度、血浆比黏度、血浆纤维蛋白原低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。因此血栓通的应用,能改善机体血液循环,使红细胞能顺利通过毛细血管,抑制血小板聚集。

血液高凝状态是致下肢深静脉血栓形成的主要原因,D-D是反映凝血激活、凝血继发性纤溶的特异性分子标志物,PT反映外源性凝血是否正常,APTT反映了血液凝血时间的长短,FIB是止血及血块形成中至关重要的蛋白。该次研究中,观察组患者术后第7天PT、APTT延长,FIB、D-D降低,与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。因此,血栓通能延长患者凝血时间,减轻血液高凝状态,以此预防深静脉血栓形成。研究结果显示,观察组术后未发生下肢深静脉血栓形成,对照组术后下肢深静脉血栓形成发生率7.5%,差异有统计学意义(P<0.05),而且患者未出现用药不良反应,均顺利完成治疗。因此血栓通对下肢深静脉血栓形成起到显著的预防作用,能减少高龄术后患者下肢深静脉血栓形成的发生。

综上所述,血栓通能预防高龄患者术后下肢深静脉血栓形成,抑制血小板聚集,改善机体高凝状态,效果显著。而且血栓通应用,用药不良反应少,值得临床推广并进行使用。