小儿推拿联合胃苓汤加味治疗寒湿型小儿轮状病毒肠炎临床观察

杨东新 ,曾可 ,王波 ,苏海浩 ,林健瑶 ,戴慧敏 ,张恒山 ,刘鸿 ,于文俊

1.广东省妇幼保健院儿科,广东广州 511400;2中国中医药科技开发交流中心,北京 100027

轮状病毒肠炎(Rotavirus Enteritis,RE)是小儿常见肠道传染性疾病之一,主要发生在5岁以下小儿,尤以6个月~2岁婴幼儿多见,多发于秋、冬寒冷季节的10月~次年1月。中国RE占小儿腹泻病的40%,居小儿腹泻病原第1位[1]。全世界≤5岁儿童每年约1.11亿例患RE,其中约35万~59万例患儿死亡,82%死亡RE儿童在发展中国家[2],严重危害婴幼儿健康。目前现代医学对RE尚无特效治疗,仅为对症支持治疗,该研究2017年8—12月采用小儿推拿联合胃苓汤加味治疗寒湿型RE患儿120例取得较好疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择在广东省妇幼保健院番禺院区儿科门诊、急诊确诊的寒湿型RE患儿,采用随机、单盲、阳性对照、平行设计,按随机数字表法分为治疗组和对照组。治疗组 60例中男 36例、女 24例,年龄 0.5~5岁,平均(2.4±1.6)岁,病程 1~3(1.9±1.4)d;对照组 60 例中男38 例、女 22 例,年龄 0.52~5 岁,平均(2.3±1.5)岁;病程 1~3 d,平均(1.9±1.4)d。 两组患儿在性别、年龄、病程、病情等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 标准如下[3]:①起病急,伴发热、呕吐;②大便性状改变,呈黄色水样或蛋花样,少量黏液,无腥臭味;③大便常规可见脂肪滴,少量白细胞(0~3个/高倍视野),无吞噬细胞;④大便轮状病毒抗原ELISA检查呈阳性。

1.2.2 中医诊断标准 依据参照国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》中小儿泄泻寒湿型的诊断标准[4]:秋冬季发病,大便次数增多,3次/d以上,大便清稀或如水样,伴发热,肠鸣。舌质淡、舌苔薄白或腻,指纹淡红在风关以内。

1.2.3 纳入标准①年龄6个月~5岁;②符合轮状病毒肠炎诊断标准;③中医辨证属寒湿证;④病程3 d、病情为轻中型者;⑤监护人同意参加该研究并且签署知情同意书者。

1.2.4 排除标准 ①家长拒绝签署知情同意书的患儿;②不符合中西医诊断标准;③有合并症、并发症者,如重度营养不良、肺炎、肝炎等以及其它全身性疾病者;④确诊为细菌性肠炎、痢疾等感染性腹泻;⑤有重度脱水或严重中毒症状者;⑥发病后已使用抗菌素、抗病毒药或中药汤剂等其它治疗者。

1.2.5 剔除标准 ①患儿依从性差、影响疗效判断者;②观察期间出现病情突然加重,或出现晕推、药物过敏、严重不良反应、并发症等等无法继续接受治疗者。1.2.6脱落标准 符合纳入标准,凡未能完成临床试验方案所规定的治疗、观察,中途退出/失访,均判定为脱落病例。脱落病例按脱落时疗效纳入疗效判定。

1.2.7 试验终止标准 有下列情况之一者应终止临床研究:不能坚持治疗者;出现严重不良事件、不良反应者;研究过程中出现其它并发疾病或病情恶化者。

1.3 治疗方法

1.3.1 基础治疗 ①喂养指导:继续母乳喂养,如已添加辅食的患儿,给易消化的粥、面条、软饭等,忌生冷油腻之品;②预防纠正脱水:采用口服补液,口服补液盐III:50~100 mL/kg·d;必要时补液纠正脱水;③发热处理:在体温≥38.5℃时可口服布洛芬混悬液[5 mg/(kg·次),每 6 h 1次]。

1.3.2 对照组 蒙脱石散口服:<1岁,1包/d,3次/d;1~2 岁,1~2 包/d,3 次/d ;3~5 岁,1 包/次,3 次/d。 布拉氏酵母菌散口服:<3 岁,1 包/次,1 次/d;>3 岁,1 包/次,2次/d。

1.3.3 治疗组 (1)中药:胃苓汤(苍术5 g、厚朴5 g、陈皮 3 g、生姜 3 片,炙甘草 3 g、大枣 10 g、猪苓 10 g、茯苓 10 g、泽泻 12 g、炒白术 10 g、桂枝 5 g)加味煎服。夹积滞者加炒山楂10 g、炒麦芽10 g、炒谷芽10 g;呕吐者加藿香5 g、佩兰5 g、煎药时二药均后下(剂量视年龄大小及病情选择),100~150 mL/剂,1 剂/d,分 3~5次服完,连服3剂。两组均治疗3 d为1个疗程,随访1周。

(2)小儿推拿:不分男女,均推拿左手。清补脾经、清补大肠经各5 min、揉板门、顺运内八卦、分腹阴阳各3 min、摩腹5 min、推腹天河50次、捏脊6遍,1次/d,3 d为1个疗程。①清补脾经:屈曲患儿拇指,医者用拇指螺纹面从患儿拇指桡侧面由拇指指根、指尖来回推,200次/min;②清补大肠经:固定患儿食指,用拇指螺纹面从患儿食指桡侧缘由虎口向食指指尖来回推,200次/min;③揉板门:患儿手掌向上,固定患儿手掌,医者用拇指螺纹面按揉其大鱼际平面,200次/min;顺运内八卦:患儿手掌向上,医者一手固定患儿四指,并用拇指按住患儿离宫,另一手用食、中指将患儿拇指夹住,由乾宫运至兑宫,100次/min;④分腹阴阳:患儿仰卧,医者双手拇指相对,呈“八字状”分开,用双手拇指的桡侧缘及大鱼际处贴在患儿腹部,均匀用力按压,从剑突沿肋弓边缘由中脘穴向两侧分推、边推边下移,直到关元穴为1遍,50次/min;⑤摩腹:患儿仰卧,操作者用手掌面顺、逆时针往返摩腹,100次/min;⑥推腹天河[5]:患儿仰卧,医者用一手四指(除拇指外)压住腹天河(位于下脘穴与气海穴中间,与其它两穴成一条直线),迅速来回搓动50次;⑦捏脊:医者用拇指桡侧缘顶住皮肤,食、中指前按,三指同时用力提拿皮肤,双手交替捻动向前,操作方向由尾椎向大椎穴,捏 3提1,过程中重点提拿脾俞和胃俞穴,操作6遍。

1.4 疗效观察

观察记录两组患儿治疗后的临床疗效、临床症状缓解时间、中医证候积分(包括大便次数、性状、呕吐、体温及脱水)及不良反应情况。

治疗前后,采用计分法观察受试者的中医证候相关症状与体征的变化情况,按程度的无、轻、中、重分别赋以1、2、3、4分,最后统计总积分。疗程结束后,参照《中药新药临床研究指导原则》[6-7]中的有关标准制定判断临床疗效。①临床痊愈:患儿治疗3 d临床症状、体征消失或基本消失,无腹泻,中医证候积分减少95%;②显效:大便性状变稠及次数明显减少至2~5次/d,临床症状、体征明显改善,中医证候积分减少70%;③有效:临床症状、体征均有好转,中医证候积分减少30%;④无效:临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,中医证候积分减少<30%。尼莫地平法评价中医证候疗效。总有效率=临床痊愈率+显效率+有效率。

1.5 统计方法

由SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间均值比较采用独立样本 t/t′检验;计数资料以频数[n(%)],采用 Mann-Whitney U检验;四格表资料采用Fisher χ2检验,检验水准为α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效比较

治疗1个疗程,治疗组、对照组临床总有效率分别为96.7%、86.7%,临床痊愈率分别为46.7%、20%;组间临床疗效比较,治疗组优于对照组(P<0.05),差异有统计学意义。见表1。

表1 两组患儿临床疗效比较[n(%)]

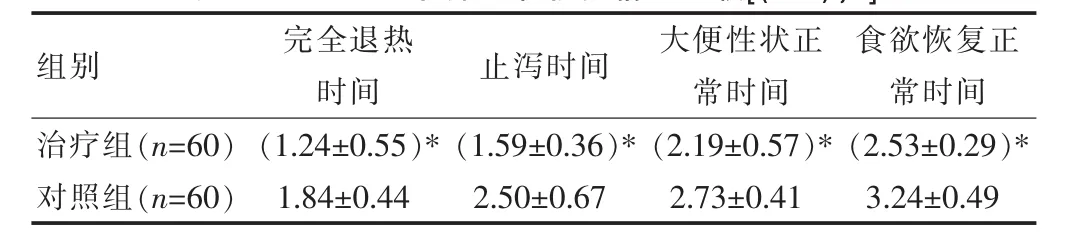

2.2 临床症状恢复情况比较

治疗组完全退热时间、止泻时间、大便性状正常时间、食欲恢复正常时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患儿临床症状恢复情况比较[(±s),d]

表2 两组患儿临床症状恢复情况比较[(±s),d]

注:与对照组比较,P<0.05。

组别 完全退热时间 止泻时间 大便性状正常时间食欲恢复正常时间治疗组(n=60)对照组(n=60)(1.24±0.55)*1.84±0.44(1.59±0.36)*2.50±0.67(2.19±0.57)*2.73±0.41(2.53±0.29)*3.24±0.49

2.3 安全性分析

研究过程两组病例均未发生不良反应。

3 讨论

轮状病毒肠炎是婴幼儿时期常见病、多发病,多发生于秋、冬季寒冷时节,在中医学属“泄泻”范畴,小儿脏腑娇嫩,肌肤薄弱,冷暖不知自调,易受外邪侵袭而发病,且小儿脾常不足,寒伤中阻,与湿邪内合,损伤脾胃,运化失职,分清别浊失调,水湿水谷合污而下,而致泄泻[8]。《素问至真要大论》病机十九条:“诸病水液,澄澈清冷,皆属于寒”;《医学心悟》有“无湿不成泻”,“湿多成五泻”之说。轮状病毒肠炎发病时多解稀水样便、蛋花样大便、无臭、无或少许黏液、无肛门红赤,面色偏白,指纹淡红,辨证多属寒湿型泄泻。

胃苓汤由平胃散合五苓散合方而成。平胃散出自《太平惠民和剂局方》,为燥湿和胃之剂,适用于湿浊阻浊,脾胃失和引起的呕吐、泄泻[9];五苓散出自《伤寒论》,为利水渗湿之剂,适用于膀胱化气不利,水湿内聚引起的小便不利,水肿腹胀,呕逆泄泻,渴不思饮等症。明代儿科名医万全《幼科发挥》:“秋月得之,伤湿泻也。其证体重,所下溏粪,谓之濡泻。宜渗湿、补脾、利小便,胃苓汤主之或升麻除湿汤。”方中苍术苦温燥湿,厚朴行气化湿,陈皮理气化湿,泽泻利水渗湿,猪苓淡渗利湿,炒白术、茯苓健脾化湿,桂枝甘温通阳化气利水,生姜、大枣、炙甘草调和诸药,使脾湿去而正不伤。又湿困脾土,运化转输失调,乳食易于停滞而成食积,此方消食之力不足,故于方中加炒三仙,诸药合用使湿浊得化,气机调畅,脾胃得健 ,共奏运脾和中、化湿止泻之功。

在临床中,小儿推拿疗法是治疗小儿泄泻最具优势及特色的中医外治疗法,在明清时期便形成了独立的体系。清代徐谦光《推拿三字经》中“若泻肚,推大肠,一穴愈,来往忙,言五色,兼脾良,曲大指,补脾方。”以独穴推拿为特,临床统计分析显示三字经流派小儿推拿疗法治疗腹泻总有效率达86.09%[10]。用按摩等传统方法治疗小儿腹泻方便快捷,在临床上疗效肯定[11]。因中医传统的治疗手段副作用少,疗效显著,现越来越多的被患儿家属所接受。该研究针对寒湿型轮状病毒肠炎选用清补脾经、清补大肠经以加强脾与大肠的功能,揉板门为止泻要穴,顺运内八卦理气健脾、和五脏,推腹天河为山西省名老中医高启旭的经验穴,有强力止泻之功,对急慢性腹泻均有特效,捏脊、摩腹调理脾胃,诸穴合用共奏运脾和中、化湿止泻之功。

综上所述,治疗组经小儿推拿合胃苓汤加味治疗后临床总有效率及临床痊愈率显著优于对照组,明显缩短患儿退热时间、止泻时间及食欲恢复正常时间,提示推拿疗法合胃苓散加味治疗小儿轮状病毒肠炎临床疗效显著,无不良反应在,可明显改善临床症状,缩短治疗时间,值得在临床推广应用。