广西一次大范围西南涡暴雨过程多尺度特征分析

李佳颖,翟丽萍,覃月凤,何珊珊

(广西气象台,南宁530022)

关键字:西南涡;低涡切变;暴雨;多尺度特征分析

1 引言

暴雨是在多种尺度系统相互作用的条件下发生发展的,即在一定大尺度环流形势下由嵌入天气尺度系统的中小尺度系统直接造成,而西南低涡是造成中国南方暴雨的重要天气系统之一[1-2]。西南低涡是指在一定的环流形势下形成于我国西南地区700或850hPa上的中尺度涡旋系统,其水平尺度一般为200~500km[3-4]。有专家称:“西南低涡重要性位居第2 的暴雨系统,仅次于台风及残余低压”[5]。因此,对于西南低涡的形成与发展及其造成的洪涝灾害等,一直是气象学家和预报员分析研究的重点之一[6-8]。何林宴等[9]对贵港一次低涡配合高空槽、低空急流造成的大暴雨过程进行分析,指出从卫星云图上可以看出暴雨区内,β-MCS 对流雨团不断生成、合并和更迭,造成多个单体经过同一区域是造成区域大暴雨的主要中尺度系统。何草青等[10]对广西一次全区性暴雨过程前后低涡的发展、结构及雷达回波特征进行分析,发现暴雨的落区、强度和持续时间受低涡的发展、移动速度和方向的影响,通过低涡附近的各物理量场、层结特征及雷达回波特征可对暴雨预报有很好的指示作用。刘国忠等[11]对影响华南地区的西南低涡以及致洪低涡活动进行系统性的统计研究,给出影响低涡活动的频率、生成地、移动路径、降雨特点等,建立影响低涡致洪暴雨天气系统配置及其模式图。

受高空槽和西南涡共同影响,2014年8月18~20日广西多地普降暴雨,经历了一次大范围暴雨过程。受降雨影响,广西柳州、河池、来宾、南宁、桂林、百色市等6市13个县(市、区)出现洪涝灾害,直接经济损失达1258.3万元。

本文利用常规观测资料、地面自动站资料、FY2E卫星云图、雷达资料等对此次大范围西南涡暴雨过程的大尺度环境特征、中小尺度系统特征等多尺度多角度进行分析,增加对西南涡暴雨的了解和认识,总结经验,为今后类似条件下的暴雨过程提供参考依据,提高预报能力。

2 降水概况

根据8月18日08时至20日08时广西自动站雨量统计,广西北部、中部和沿海大部累积雨量50mm以上(图略)。本次过程强降水集中出现在18日20时~19 日20 时,该时段内全区33.9%的自动站出现暴雨以上降水,暴雨落区主要在广西中北部和沿海,呈东北—西南向的带状分布,沿海和中北部观测到的最大雨量分别为东兴市东兴气象站旧址309.2mm、忻城县城关镇加仁村231.2mm。全区县级以上气象观测站中有40站出现暴雨以上降水,是建国后有气象记录以来8月份日暴雨站数最多的一次。

3 大尺度环境特征

3.1 环流形势分析

18 日08 时500hPa 中高纬呈现两槽一脊形势,经向度大,贝湖至青藏高原一带为暖高压脊,槽后脊前有冷平流;高空槽位于河套以东地区,发展较为深厚,槽底可达华南北部,冷温槽略落后于高空槽,有利于高空槽的发展加深,引导冷空气南下。副热带高压588dagpm 控制我国东部、南部沿海。副热带高压形成高压坝,使得高空槽移动缓慢,槽后偏北气流不断将冷空气向南输送,为南北冷暖空气交汇和增强位势不稳定提供了有利的大尺度环流背景条件(图1a)。850hPa 西南地区有西南涡生成,低涡位于高空槽槽线延长线上,构成“北槽南涡”的形势,有利于低涡的发展东移[4],广西中北部位于低涡切变线南部和东部的气流辐合区中(图1b)。

200hPa 南亚高压中心稳定在于90°E,32°N附近(图略),其脊线向东伸至华南地区,广西位于南亚高压东侧的分流区,辐散条件好,有利于低层减压和气流辐合上升。

图1 8月18日08时(a)500hPa和(b)850hPa形势场

3.2 西南涡和切变线活动特征

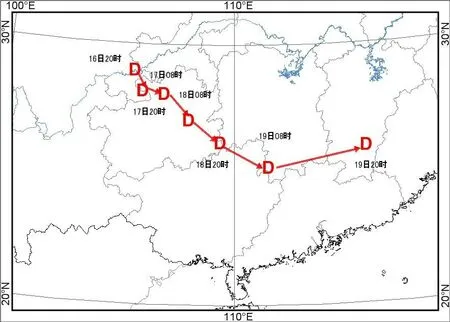

图2 16日20时至19日20时西南涡移动路径

西南涡及其切变线是造成此次广西大范围暴雨天气的直接影响系统。16日西南涡在川黔渝交界附近生成,受高空冷槽后部西北气流引导,向东南方向移动,17 日进入贵州,18 日夜间低涡经湘黔桂交界移入广西,自北向南影响广西,19 日白天低涡沿着切变线东移,经湖南南部进入江西(图2)。降水主要包括西南涡本体降水和切变线降水,此次过程西南涡位置略偏北,本体没有深入广西,强降水主要在广西中北部。受到西南暖湿气流以及地形增幅的影响,沿海也出现了一个强降水中心。

由850hPa低涡切变线和未来12h降水分布图可以看出,18 日白天(图3a,见彩页)低涡中心位于贵州东部,广西850hPa 为西南气流控制,强降水主要出现在低涡东部和低涡切变线南侧气流辐合区,低涡切变线的西段进入广西北部,广西强降水从黔桂交界开始出现;18 日夜间(图3b,见彩页)随着低涡切变线东移南压,雨带由北向南缓慢推进,影响广西北部、中部,此时为降雨强度最强、范围最大的时段;19日白天(图3c,见彩页),西南涡主体移出广西,低涡切变的西段仍位于广西的中南部,降水仍然持续,广西中东部出现了强降水。

图3还显示,此次暴雨过程水汽条件较好,水汽通量散度负值区主要出现在低涡东部和切变线附近,随着低涡切变东移南压,水汽辐合区也向东、向南移动。强降雨区大多落在水汽辐合区中。强降雨与低涡东部和切变线东段附近的水汽通量散度负值区位置和中心强度对应较好,强降雨易产生在辐合中心和水汽通量散度等值线密集区;切变线西段后侧的水汽辐合中心不在切变线移动方向一侧,因此强降雨易出现在切变线移动方向一侧的等值线密集区(大多为南侧),而不是辐合中心。

以上分析表明,西南涡暴雨过程主要降雨区在西南涡东部、切变线附近和南侧,上述地区最有利于水汽辐合抬升形成暴雨。雨带呈东北—西南向,与切变线走向一致,大多出现在切变线移动方向一侧,可见雨带与850hPa低涡切变线活动密切相关。

4 中小尺度特征分析

此次强降水过程主要发生在桂北、桂中及沿海地区,这里选取广西中北部累积降水量较大的柳江站,利用自动站、卫星、雷达等非常规资料进行中小尺度特征分析。

4.1 自动站雨量

从24 小时柳江站逐小时雨量分析可知(图4),18 日20 时~19 日20 时,柳 江 站 累 积 雨 量 达 到143.5mm,其中19 日07~09 时的小时雨量均超过20mm,最大雨强出现在19日08时,达63.7mm/h。

4.2 卫星云图分析

图4 18日20时~19日20时柳江站逐小时雨量图

具有高时空分辨率的气象卫星能观测到中小尺度系统的移动、发展演变等重要特征。从FY2E 红外云图演变可以看到,低涡切变线西端即云南东部首先有中α尺度对流云团发展,18日20时其最低亮温达197K,广西中东部的对流云团逐渐减弱东移(图5a,见彩页);19日01时(图5b,见彩页),该中α云团进一步加强并向东北发展、移动进入我区,结构紧密,边缘较为光滑,强降水从广西西部开始增强,柳江附近也生成一个中β尺度的对流云团;19日04时(图5c,见彩页),中α 云团197K 亮温范围进一步扩大,强度加强,柳江附近的对流云团也不断发展壮大并与西侧的中α 云团合并,柳江开始出现降水且雨强增大,对流云团主要位于低涡切变线附近,与影响系统对应较好,柳江东侧也新生成了一个中β 尺度的对流云团,沿着切变线不断有小的云团生成、发展、合并;19 日下午(图5d,见彩页),云团的颜色不再发白,边缘也不再光滑,表明云团的高度降低,结构变得松散,降水也开始减弱。中小尺度对流云团移入广西或在广西生成、发展、合并,是造成大范围暴雨的重要原因。

4.3 雷达特征分析

暴雨、强对流天气是在有利的天气尺度系统背景下,由中尺度系统触发产生的。降雨过程在一定程度上可以体现为中尺度系统的生消、移动。

强降水的产生需要两个因素:相对强的雨强和持续相对长的时间[12]。此次过程雷达回波呈东北—西南走向的带状分布,强回波单体镶嵌在回波带中。跟踪柳州雷达组合反射率的演变情况发现,19日03时之后经过柳江的回波强度不断增强,雨强较大的时次均有强回波移过柳江上空(图6,见彩页)。19 日05:39 和07:15 柳州雷达组合反射率图上(图6b、c,见彩页),经过柳江的雷达回波强度达55dBZ以上,回波质心低,降水效率高,使得柳江出现了短时强降水天气,其中08 时的雨强达到63.7mm/h。19日9~10时,柳江上空回波强度下降,为30~45dBz,小时雨强不足10mm/h,以稳定性降水为主。从风暴追踪信息来看(图6,见彩页),18 日夜间至19 日白天,雷暴单体在测站西南一侧不断生成,并沿着低涡南侧的西南气流向东北方向传播,或强或弱的对流回波不断从柳江附近通过,形成“列车效应”,造成降水长时间地持续。19 日05~07 时不断有55dBz 以上的强回波经过柳江,强降水得以发生。上述两个因素最终导致柳江出现日雨量达143.5mm的强降水。

图7 19日(a)07:21、(b)09:39和(c)18:39柳州雷达站风廓线图

雷达风廓线产品图像展示了不同时刻、不同高度上的风向风速,可更直观地反应风场的垂直分布和随时间的演变特征。由图7 可以看出,19 日06:57前,柳江附近5km 以下为低涡切变南侧的西南气流控制,有利于输送暖湿空气形成暴雨;06:57开始,低层风逐渐由西南风转为东北风,中层仍为西南气流控制,表明低层低涡切变南移过境,边界层有弱冷空气侵入有利于抬升作用,上升运动加强,导致暴雨的产生;09:27边界层已转为偏北气流控制,高层“ND”区逐渐增厚,此时降水仍持续但强度已明显减弱;18:39 低层2.1km 以下已经全部转为干冷的北风,高空4.6km 以上转为槽后西北气流控制,说明高空槽也已东移出境,高层“ND”区逐渐增厚,高、低空系统配置都已不再有利于降水,水汽条件亦不充足,这与降水进一步减弱趋于停止的实况一致。

5 小结

(1)本次暴雨过程是在高空槽和低涡切变的共同影响下产生的。500hPa 中高纬为两槽一脊型,高空槽位于河套以东,贝湖暖高压与副热带高压形成高压坝,高空槽移动缓慢,槽后冷空气不断南下,有利于南北冷暖空气交汇,增强位势不稳定,提供了有利的大尺度环流背景条件。广西上空对流层高层为南压高压东侧的分流区,强辐散场的“抽气”作用使低层辐合不断加强,从而加强了低层水汽辐合和垂直上升运动,有利于西南涡的发展、维持。

(2)西南涡及切变线是造成此次广西大范围暴雨天气的直接影响系统。主要降雨区在西南涡、切变线附近和移动方向前侧;雨带与850hPa低涡切变线活动密切相关。

(3)此次暴雨过程水汽条件较好,水汽通量散度负值区主要出现在低涡东部和切变线附近,强降雨区大多落在水汽辐合区中。850hPa 水汽通量散度辐合中心、等值线密集区对强降水落区分布有较好的指示意义。

(4)降雨过程在一定程度上可以体现为中尺度系统的生消、移动。中小尺度对流云团移入广西或在广西生成、合并、发展,是造成大范围暴雨的重要原因。较强的对流回波和列车效应是造成柳江出现大暴雨的重要因素。使用风廓线图可更直观地反应风场的垂直分布和随时间的演变特征,从而判断降水过程的减弱,对预报有指示意义。