个体记忆与群体乡愁

尹文丽

如今,重建夹仓古镇已经提上议事日程,百年古镇将迎来复兴,尹超等人的乡愁想象将有一个实体的依归。

农历腊月二十八,经过短短两个小时的奔波,记者与友人在日照汽车总站的路口分道扬镳。阳光像玻璃一样清透,风仍旧冷,但不刺骨,小城显现出一派安谧的氛围。

距青岛这样短的路程,却仿佛跨越万水千山。历史的风云际会、人口的不断流动、城市定位的差别,最终导致了两座城发展轨迹的判若云泥。在一百多年里,它们如驶向远方的两列火车一样,走向不同的前路。

日照是一座小城,而记者的家乡夹仓则更渺小如尘埃,在日照城区图上甚至找不到它的位置,几乎很难让人相信这里在历史上曾“商铺林立,樯帆云集”,与上海埠往来密切。

是什么让它们在历史上交汇后,最终走向了不同的路?是什么在一直推动着区域变迁?历史的拐点如何到来,又如何决定着古镇的发展?这是值得我们思索的。

年的风俗沉淀

沿着村道往家走,夹道旁的高大白杨仍然在寒风中抖动着枝条,道路两旁村屋井然,屋瓦鳞鳞,冬日的衰颓气息触手可及。

村道外旧小学旁,夹仓大集繁盛如昔,许多在外工作多时的乡人,都会赶在这一个年前大集上买一些年货,作为回乡看望亲友的馈赠。

据村民介绍,夹仓大集由来已久,大约有几百年的历史,可追溯到清康熙年间“佟公义集”,源于夹仓作为一个贸易集散地的渊源。因为此地为河流入海口冲积平原,适于经商贸易,几百年间,形成了热情好客、思想开阔的地域民风。这从每年村里举办的丰富多彩的年俗活动里可见一斑。

在村民尹久世的记忆中,正月里,村里的娱乐活动以夹仓打击乐为中心,衍生出如跑旱船、扮故事等诸多具有传统色彩的活动。村里会组织一些具有文艺才华的年轻人充实到队伍中,发展可谓如火如荼。上世纪90年代初期,尹久世就曾在村队里担任笛子手的角色。“那时候正月里‘耍故事,人山人海的,真热闹!可陪现在观赏的人少了。”尹久世说,二十多年了,他见证了村民精神文化生活的变迁。

村里的年俗活动延续时间较长,直到最近几年,由于电视、电脑、智能手机等新兴文化生活的兴起,传统的年俗活动也陷入“无人欣赏”的境地。2009年,夹仓打击乐入选日照市级首批非物质文化遗产,这项传承一百多年的娱乐活动开始引起关注。

有村民介绍,夹仓打击乐起源于清末,是当地渔民闲暇时主要的传统娱乐项目,由夹仓民间艺人根据传统打击乐和京剧武场中的十余种牌子整理而成,曾经依赖艺人口耳相传,现经过整理,留存有曲牌“斤求两”和“长行”等。夹仓打击乐之所以特殊,是因为它是百年前往来渔船相互应答调子的遗存,多年来,南北曲谱的互相交流、文化的不断碰撞,最终形成了夹仓这个贸易集散地独特的传统文化。曲子中所传达的乐观向上、不畏艰辛、开阔雄浑的精神,则百年一脉,融入到夹仓村民的心理层面。

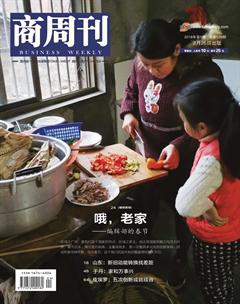

这些传统年俗活动,与其他的蒸年糕做豆腐、贴春联窗花、放鞭炮、吃饺子、守岁等春节习俗一起,共同丰富着夹仓的年节文化。

区域文明的遗存

清朝的时候,夹仓号称日照“城南巨镇”,南临黄海、左跨傅疃河,曾是日照八大海口之一,传以水汊为“夹”储粮为“仓”而得名。

“夹仓真正成为一个镇,是从佟公佟国赞开始的。”夹仓老人尹晨源说,他是尹氏族谱修撰者,祖上尹琳基同治二年中进士,点翰林,家学渊源。他介绍,大约在清康熙年间,日照县知事佟国赞为发展经济在夹仓设集,凡在此经商者,一律免于税收。因为这项免税政策,吸引了来自全国各地的商人汇集,夹仓成为当地土特产和外地货物的交易集散地,是方圆几十里行政、经济、贸易、文化中心。“那时夹仓街里有许多商铺,棋盘街是当时最大的商业集中点,计有名的大油坊三座:西油坊、和盛油坊、春和油坊,并有榨油、酱菜作坊多家,花生米远销上海等地,相当有名。”

另有学者表示,夹仓历史或许还可以上推七八百年。据《青州府志》记载,元代曾设巡检司于夹仓镇,后因村西有海汊,可泊入船只,渐渐建成一座海运码头,并最终发展成为地区的运输中心,佟公义集是在前代不断拓展的基础上兴盛起来的。作为一个口岸,最繁华时,在这里居住的人口曾达到一千多户近万人之多,居民多从事商贸活动,种田捕鱼为业者占比相当少。

不少村民介绍,清朝时,为了保证中转运输,夹仓的海汊上兴建了一座十三孔的大石桥,既作为海船上下货物的通道,又成为通向西南地区的交通枢纽。如今,记者走访发现,这座石桥早已寥落,周边衰草离披,很难想象它曾在海运业发展的鼎盛时期停靠过载重量达二三百吨的三蓬三桅的大船。

“傅疃河的冲积形成了夹仓的地理风貌,促进了夹仓的发展,但夹仓的衰落也可归因于此。”尹晨源说,因为长时间的河流冲积,泥沙俱下,夹仓海口逐渐为泥沙淤积,渐渐大船不能驶入,地方贸易也就自然而然地凋敝了。因贸易兴盛起来的夹仓古镇,在失去了物资集散功能后,最终杳然如黄鹤,徒留几个自然村在此,其余种种则只能凭借想象。

曾经因为交通方便、政策优惠,夹仓独冠城南,辐射整个日照县区,并联系全国,远达山西、上海等地,这种繁华延续了几百年,然而其衰落速度也同样惊人。夹仓老人盛丰山在《回忆与思考》里描述,据传,古镇西北部山区年复一年的洪水下泄,夹带着大量的泥沙淤积于河口、海汊,以至于原先的小港口失去使用价值。当年显赫一时的名商大贾,纷纷迁移到别的商埠发展。也有一些名门望族的后代,兴业乏术,坐吃山空。原先依附于豪门的人员,也只得另觅生路。哦,老家

在比较优势渐渐消失后,夹仓迅速被其他贸易海口代替,退出历史舞台,则让人深思。

什么正在被遗忘

寥落不是一天发生的。

在85后返乡博士尹超的眼里,夹仓是一个美丽而又让人哀愁的地方。

尹超说,夹仓古镇的故事他从小听到大。“夹仓原来有围墙、石城、炮楼、大门,四个大门非常有特色,分别是‘奎聚‘岱宗‘望沂‘海表,前几年,还见过城门上拆下来的那四块石头。”他后来才知道,夹仓靠山面海,时有海盗倭寇等骚扰,遂成为安东卫的重要分防要地。四门方向及棋盘街走势,形成后来的“斜夹仓”之势。“奎聚”是东北门,因有奎山东峙;“岱宗”是西北门,因泰山在其西北;“望沂”是西南门,因西南有沂河;“海表”是东南门,因东南大门外就是海。

“多有气势!多有底蕴!”尹超感叹,比起别的古镇,夹仓丝毫不差。在村里走走停停,却难寻半点遗迹,岂不遗憾?

如果再往深处考察夹仓几百年间的沧桑变迁,一个问题让人不能忽视,那就是人的流失和人才的凋敝。

除了自然条件的变化,社会动荡、战乱等,使得夹仓古镇加速败落。从明朝开始,夹仓海口倭寇海盗不断,到清朝咸丰年问,捻军溃败后,洗掠夹仓,城墙被轰,大门被破,街镇遭受了灭顶之灾,从此一蹶不振。至解放之前,古镇围墙已被拆完,今只留两处断壁残垣。

从那之后,许多人出走夹仓,这里从镇变回为村,再难企及“万商汇聚”那种盛景。

如果说,百年前的人因一种不可抗力流失,那么今天,人才的流失则呈现为年轻一代的主动远离。

与大多数生于此长于此后谋生于此的乡人相比,尹超属于“走出去”并“走得更远”的那些人。他先是到外省求学、工作,又在近两年间回归北方,居于淄博,成为城市的“闯入者”,也是乡村的“离去者”。

这十几年,形成一个巨大的“空白地带”,让他们成为故乡“最熟悉的陌生人。

产业缺乏、经济乏力、文化凋敝、公共事业的滯后和乡村荣誉感的丧失,是许多人选择离开的原因。而数量众多的农村人、财、物单向流向了城市,而从城市向乡村的流动则极为少见。社会资金和社会人才的集聚促进了城市的繁荣,也必定加速了农村的衰落。

曾经的夹仓古镇和它所代表的乡愁,则被一个个如尹超一样的个体带入他们各自的城市,形成群体的乡愁,弥散在都市空气中,成为待解的文明难题。

如今,重建夹仓古镇已经提上议事日程,百年古镇将迎来复兴,尹超等人的乡愁想象将有一个实体的依归。