于丹:家和万事兴

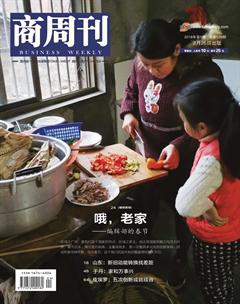

中国人是有乡土感的,总是顺着我们的血脉回到乡土的源头,在都市化进程很快的时代里,人人都在水泥的丛林中迷失,而血脉让我们温暖,乡土让我们亲切。

2018年2月11日上午,即墨古城大讲堂在即墨古城学宫明伦堂开讲,本期邀请到了著名文化学者于丹。

在本次大讲堂上,她以“家和万事兴”为题,以古典文化为纽带,深入地阐述了中国人的伦理价值以及家庭教育的重要性。

“家和”的一瞬间,中国人找到了跟世界逻辑关系的起点

我妈妈家就在这里,我从小就听姥姥说即墨的乡音,对我来讲,到这里是“回来”,是“回家”。中国人是有乡土感的,总是顺着我们的血脉回到乡土的源头,在都市化进程很快的时代里,人人都在水泥的丛林中迷失,而血脉让我们温暖,乡土让我们亲切。人总要带着乡音,总要尝到你舌尖上传承的小时候姥姥的味道,你总是要看到那些热乎乎的山东人,你才觉得真又回到了当年长风浩荡的齐国土地上。这里是学宫,我特别喜欢“学宫”这个名字,可以说人是需要殿堂的,需要崇高感和仪式感,西方人的殿堂在教堂中,因为他们有神。中国人的殿堂在祠堂里,因为我们有祖先。“学宫”我是第一次进来,没有想到咱们这儿挂着“明伦堂”,其实中国人所有信仰之始是人伦,人伦不明,世间就没有行为起点。人伦不明,人连家都治不好,何谈走向世界?

大家知道中国的四书《大学》,是讲了三宗纲,八条目。三宗纲是一个人“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。八条目是人看所有的东西,从格物致知开始,然后要自己修身,然后家齐,齐家之后治国,国治而平天下。所谓修齐治平,比如为什么腊月二十三大家要打扫屋子?因为一室不扫何以扫天下,每一个人自我的生命都是为天下储备的。人念书,不是为了说终于有点知识,有个文凭可以换饭吃了人其实是把自己储备到最好的状态,让时代来选择你,去做更大的担当甚至牺牲。

我们当下流行的说法,说生活不只是眼前的苟且,还有诗和远方。但我想在这儿说,其实我们当下也不只是苟且,当人伦可以明确的时候,当下就有我们家的温暖,人的诗意也不见得都在远方。中国人当“家和”的那一瞬间,我们找到了跟世界逻辑关系的起点。所以大年在即,我今天回来,向各位父老乡亲要报告的题目,就是“家和万事兴”。

中国人的核心价值是伦理价值

对中国人来讲,没有什么比家更重要的。千百年来,一个人的立身处事,持家治业,这是一个基本的素养。现在有一个很决绝的词叫“丧偶式教育”,因为爸爸都出去挣钱了,家里只有妈妈每天像保姆一样带着孩子,这样的教育怎么办?过去的父亲是一个角色,一个人怎么把家庭管好,他是可以出去治理社会的。过去中国人的家大,在家里每一个人要找到“关系”,你能不能够真正梳理好三种很亲的关系?

第一是亲己关系。亲己关系是一个人要解决的第一个关系,一个人要对自己接纳才能接纳世界,一个人连自己都不爱的话,世界没有喜欢你的理由。

第二个关系是亲密关系。一个好的婚姻关系里面必备的教养就是“包容”,如果一定要对方改变,谁都改不彻底。所以亲密关系怎么协调是一个重要的命题。

第三个关系,当然是亲子关系。在农耕社会,大家日出而做、日落而息,一年四季,春生夏长秋收冬藏,没有多大变化。而现在的代沟,是以十年为一代更迭着,80后和90后都不是一个物种,90后跟00后玩的完全不是一种游戏,我们还了解家里的亲子关系吗?

别小看这个家,从古代来讲,它是一个人的基本素养,是一个人从摇篮到坟墓的基础保障。亲己关系、亲密关系、亲子关系,这样的关系学是人的社会学起点。

现在,家是不是还是我们的心灵港湾?家还有我们的价值所在吗?大家一谈价值就是远方,那家里的价值到底是什么呢?你越忽略它,这个家越管不好。

可以说西方的社会是城邦社会,而我们东方是不折不扣的家邦社会,什么是家邦呢?就是一个人是从家里长大的,但是我们经历了什么样的变化呢?在漫长的氏族社会过后,我们进入稳定的家族社会。家族社会在中国有几千年的历史,家族之后咱們是家庭。家族跟家庭是一回事吗?完全不同。都叫“家”,家族里老的、小的都各有秩序。在家族里,伦理是有信仰的,文化是有归属的,生活是有秩序的,凡此种种,是中国家族社会所积累下来对于家的判断。但是到了家庭这个阶段,我们回不去了,我们也不希望再回到繁文缛节,但有什么良好的东西能继承下来呢?

我们先来看看当下。这个社会现在有很多问题,乱象是来自于家的解体,以及现在我们小小的核心家庭建设上,有重大缺失。为什么这么讲?比如现在有很多人不爱岗、不敬业,我不认为这是职业道德教育的缺失,而是家教的缺失。家教难道没告诉你,一个孩子从上学的时候不应该迟到吗?一个人上班的时候要守良心,要完成自己的职守吗?中国是有敬老传统的,说老人最重的话也就四个字:“唯长不尊”,您都到了一把年龄了,您可以没有知识,但是您没有这个年龄该有的见识和人格吗?怎么能允许老人碰瓷讹诈年轻人呢?对现代社会的种种乱象,都是家庭出了问题。

所以我们今天来说说家。中国人的核心价值是伦理价值,伦理价值是中国人看待自己、看待家庭,看待社会基本的逻辑起点。

规矩与信仰

第一个问题想跟大家谈的是规矩和信仰。其实我们现在比较麻烦的就是,一问规矩和底线在哪里,大家脑子一片空白。这是一个风发扬力的时代,大家都知道向上走奋发图强,但是有所不为的底线在哪儿,往往忘了;在今天大家都希望发展上规模,但是守的规则是什么,忘了,我们都追逐着要成功,但是什么是生命的成长,忘了;人人都想着要学高精尖专业知识,但是人生的常识,忘了。

今天我想跟大家说的是,关于底线、常识,这一切是“家”的事,没有规矩是成不了方圆的,规矩跟信仰是相关的。家是什么?“家”上面这个宝盖头,偏旁部首里面叫做“宀”(mian)字头,它的样子是什么呢,叫做“交覆深屋也”,就是带尖顶的房子,咱们上边有“尖儿”,水才能流下来,原来的“宀”字头就是这样,就是一个盖,里面养一头倒立着的小猪。大家会说这家为什么不养牛、马,养点大牲口呢?大牲口需要大投入,养猪是性价比最合适的,一般人家小富即安,老小能够吃上口肉,能做个小买卖,这就已经是个家了。为什么过去家是人畜和谐的,很多人家住吊脚楼,人在上猪在下。是因为人在远古的时候常常受到野兽的袭击,要住在二楼,夜晚猪、羊一叫就知道有野兽进来了,会有预见性。所以过去的家,小孩上学都是小狗送去,小孩回到家要先剁猪饲料、先喂鸡、先养兔子,回来路上得带把草,这是因为他觉得,家里除了人以外,还有大牲口、小牲口,它们都是跟人和谐的,人不敢惟我独尊,总是用人的意识凌驾于一切之上。说实在的,过去乡村的孩子,很少看到像现代都市里面凌虐猫狗的,现在家里面已经没有牲口了,而过去中国的“家”一定是人畜和谐的。

所以看看一个“宀”里面,在一个“屋檐底”下可以组成多少汉字?例如有“安”、有“宁”。什么是“安”呢?家中有女才是“安”。可以说一个家族、家庭,日子过好过不好,主要看这个家有什么样的女人,这个女人上对老、下对小,中间跟自己的丈夫,这个关系,人跟人有点磕碰,她能够安抚着,做这个家里的平常心,日子就过好了。这女人要挑事儿的话,这个家没好。

所以中国人的汉字造字都是密码,家里有个好女人,你说她扛住了什么呢?中国人有两个“廷(或庭)”是建功立业的地方。男人建功立业在朝廷,女人建功立业在家庭。所以这个房顶是压在女人的小肩膀上,她能扛住这个家,家和则万事兴。中国过去的妈妈,自己不见得识文断字,但是她们都通隋达理。“昔孟母,择邻处,子不学,断机杼”,这就是一个女人的见识跟盼头。更不用说岳母刺字,精忠报国,那是什么样的觉悟。就说老戏里面“三娘教子”,哭得一把鼻涕一把泪,教的还不是自己的孩子,是大娘家的孩子,但是她要让这个孩子明理、明伦、做事、做人,这就是过去的母亲。不像现在的妈妈,让孩子学英文、学古文,但是就不明是非,你说她能扛起这个屋顶吗?所以跟“安”相关的是“宁”。过去的繁体字“寧”,是一个宝盖下面先是一颗心,再下面是皿堆,什么是皿堆?就是这个桌上有大盘子、大碗,热气腾腾;最底下这个“丁”就是咱们的大桌子、大案子,可以说“寧”字是一幅画,就是一个大屋顶底下,家里人热乎乎、高高兴兴带着一颗心回家,都往桌前一坐,年糕、馒头、小米粥都上来了,放到一个桌上,热腾腾的聚在一起吃饭,这个状态叫做“寧”。

咱们现在把日子过得,真过成简化字了。装修得很豪华的大屋顶,底下空荡荡、亮铮铮一张大空桌子,桌子上也不摆饭菜了,人也不带着心回家了,这个状态能是“宁”吗?不要小看中国的造字,中国人的哲理是藏在字里的。所以这个家里面不能数典忘祖,指示的“示”是什么?两横、一个大竖、两边两个支架,这不就是祖宗牌位吗?所以屋顶底下立个牌位,那就是你的祖宗。所以人在屋顶底下是要有祖宗的、是要有安宁的、是要有稳定的。“定”字怎么写,宝盖头下面是一个行走的“走”,这一家人怎么走?大屋顶底下给你画一横道,这就是全家人的默契和目标,全家人在这一个原则统领下开走,这个状态就稳定了。如果没那一横,现在跟小孩说,定里面没那一横是错别字,岂止是错别字,这个家的日子就别过了。这个家的儿女想,我们家想要买好房子,就不管老人了,更小的孩子还想“我想出国留学,让爸妈多打工”,现在中国有一种非常可怕的现象,叫做寒门养富儿。这个太可怕了!爹妈卖血,供着孩子虚荣心炫耀奢侈品,寒门养出的富儿,你以为他有尊严,以后会替这个国家担当吗?如果他对自己的亲爹亲妈都这么没有良心,这个国家也得不了他的济。

所有这一切是从家里面出发的,所以也别以为“宀”里面出来的全是好字。刚才咱说的都是好字,但是你想想家里面也有不好的字,祸害的“害”怎么是宝盖头呢?大家注意宝盖头最下面是什么字?是“口”。家里老吵架是要出祸害的,什么是家和万事兴?不要老出口舌是非。宝盖跟口之间,像“丰”的这个是想象字,那三横代表着全家人和稀泥都包容,那一竖上下出头,就代表每个家里头都有一个刻薄的人,只要有一个刻薄的人,都会把别人的包容、厚道、忍让全都贯穿了,他一开口说话,没有好事儿,家里头开始有口舌纷争。家里面有刻薄的人,一贯三开口说话就是“害”。大家再想想,这宝盖底下要是养条龙是什么字?你要敢在家里养条龙,宠着宠着就宠坏了,没有说谁家孩子宠得很出息,宠后面一定坏的。

所有这一切都是在家里的,这叫什么,这就叫“规矩”。而家里最重要是什么人呢?是父亲母亲。我们看中国古代的帝王出行,最前面的仪仗队,是不是有两个交叉的大叉子?其实“父”字,它没有繁体字,就这么一个大叉子,父亲就是最高的规矩,这就是中国“父”字的由来,“父者就是矩也”,一个家里面有没有规矩,就看父亲。

今天我也要跟各位父老乡亲重新认识一下中国字,你以为父亲是你生了孩子,你生理身份上就是父亲了吗?你以为你养家糊口挣了钱,就是父亲吗?你以为你是户主,标着你的姓氏就是父亲吗?真正的父亲意味着规矩。所以《弟子规》、《三字经》都强调“养不教,父之过”,光生不养,这个孩子没有规矩的话,是父亲的失位。

“母”字很有意思,母亲就是能够用乳汁哺育婴儿的女人,如果说父亲是一个家的规矩,母亲就是终身的哺育者、是要终身有精神陪伴的。在孩子小的时候,母亲哺育这个孩子长大。长大以后,母亲就不再有一种稳定价值的陪伴和哺育吗?当母亲的陪伴都不稳定的时候,这个孩子在世界上看到的一切都是有功利的,因为没有一个孩子是自己来到这个世界上,都是母亲带来的,只有母亲的爱是不应该跟孩子讨价还价的,这就叫做終身的哺育。

我们真的要从汉字里面了解父亲和母亲,在中国简单的文化里,有大道理。

我们今天要说到家教,家教是一种伦理的认同,它也是一种规则的认同。没有规矩就成不了方圆,所以一个人在家里,能不能够有全家默契的规矩和伦理?对于一个家里真正规则认同,我们现在最大的问题是什么呢?规则都是用来教小孩的。现在有太多的朋友都问我这个问题,我们教育下一代都有什么有用的传统文化?准确地说,“教育下一代”是一个片面的说法,你完成自我教育了吗?家是一种共同的氛围。一个家的父母待人都刻薄,要求孩子特别厚道,怎么可能呢?所以我们最大的误区是把教育看成是教育下一代,而没有自我教育。其实一个家如果没有自我教育,就没有共同的氛围,也没有家风。

什么叫“家风”呢?它是所有家庭成员都深受影响,普遍表现出来一种共同的生活方式和文化氛围。有些人家爱喝茶,平时就总在家里泡泡茶;有些人家爱养花,他们家高高低低都挂着绿植;有的人家喜欢音乐,进门人家不开电视,拿遥控器先把音响打开,你说这个茶、绿植、音乐是他们家一个人特定的享受吗?不是,这是全家的享受,总不能一个人听音乐,其他人把耳朵全堵上。一个人有什么样的审美,就是在家里养成的。

更多的时候,自我培育是在家庭中。我们现在把日子过得太糙了。小的就应该有小的玩的自由,老的就应该有老的松散的自由,小的就要特别紧张立志,老的就要特别悠闲淡定,不能把每个人都搞成铁板一块。所以家里每一个人都在自己的位置上,把事情做好。“各安其守,为而不争”。“为而不争”四个字是老子《道德经》最后四个字,指每个人发奋有为,但不跟别人争斗。怎么让家里的氛围好,是个大学问。

中国人讲规矩,说到规矩总要从小开始。看看《弟子规》,最重要的是“首孝悌,次谨信”,最重要的事情是家里长幼顺序先理顺。第二是人要做个诚实的人,说的话就要做到,“言必信,行必果”。“泛爱众,而亲仁”,小孩得有善良之心,知道对别人好。如果一个小孩从小是精致的利己主义者,凡对我没用的事儿我都不做,这个孩子长大了一定会被世界抛弃。我们有多少家长教着孩子斤斤计较,但失去了格局。教孩子占了眼下的便宜,但失去了未来。

如果这些都学会了,行有余力,则有学问。还有余力,可以念点书了,学点奥数,学点书上的知识。咱们现在的教育是整个颠倒过来了,孩子从三岁一直上到三十岁博士后,这好几十年,是有知识教育,没价值教育。我认为这是很可怕的事情,知识教育永远不能替代价值教育,价值是怎么处世,怎么对人。知识的标准答案答在一张试卷上,价值的标准答案是在你这个^_辈子为人处事的品行中,究竟遇到顺境还是逆境,是价值观给你答案。我们今天缺了价值观,做事就不坦荡了,人越做事越自我的时候,连基本的伦理关系有可能都理不顺了。

什么是理顺伦理的起点?这个起点从小事做起。我坚持认为《弟子规》是特别好的教材,它会告诉你“出必告,反必面。居有常,业无变。”就这几句话,回家想想大家都能做到吗?“出必告”,小孩出门,事先跟大人说好,不能让家长老是追问,这样的情况过去是不允许的。“反必面”,反是返回的“返”,通假字。回家必须跟家人打个照面。什么是国家,国家的风气要想好,从家开始。你们家能不能心平气和,回家挨个都见一面?这件事还是要从大人开始说起,现在有多少大人回家一头扎到自己的房间,好像忙成什么样,其实就是刷微信聊天。夫妻之间打照面吗?中年人跟自己的长辈打照面吗?大人跟孩子照面吗?我们现在中国正在从熟人社会进入陌生人社会,这个陌生并不仅仅是指网络虚拟空间的陌生,更可怕的是同一屋顶下的人越来越陌生了。当人机交流越来越多的时候,每个人都有了越来越多的隐私,而亲人之间这样的沟通、关联,越来越少了。

所以我们真的还能够把一个家里这样一种恒常的东西保留下来,“居有常,业无变。”什么叫居有常?说实在的,早起就应该叠被,吃完饭就应该刷碗,家里面应该有稳定的保持下来的东西。不然的话,孩子三四岁没养成干活的习惯,都说“长大了等他上大学让他自立。”你们以为他上大学就能自立吗?上了大学他也是失败者。因为一个不能为自己日常生活买单的人,何谈为这个民族承诺什么?一室不扫何以扫天下,一个床上的被都不叠,以后他还能养自己的孩子吗?所以今天的教育中,有很多大失误。生活应该是有常态,并好好保持这个常态。不要今天这样,明天突然就声色俱厉变脸了,这都不叫好日子。我们现在好房子越来越多,好日子越来越少。

中国人原来该有的是什么样子?大家一定要教孩子的是衣冠整齐,“冠必正,纽必结。袜与履,俱紧切。”过去有很多乡村小学,学校校舍很破烂,但是门口会有一个正衣冠镜,小学生进门的时候都要看看镜子,整整衣冠再进教室,见老师赶紧摘帽子鞠躬。

原来中国人的基本教养,讲究什么呢?说一个孩子“缓揭帘,勿有声。入虚室,如有人。”现在高铁、飞机上,有些小孩子在那哇哇大叫,家里的大人有跟小孩说过这些吗?但现代人却说“你跟小孩计较什么”。三岁看大,七岁看老,小时候没有规矩,你以为他长大了自然而然会懂事吗?

我去以色列的时候,感到特别震撼。这个公元70年就被罗马人屠灭的国家,在耶路撒冷留下了488米长的一段城墙,就是后来的“哭墙”。留这段墙是留一段耻辱,是用来羞辱他们的。两千年间流浪生死,他们一直到1948年才建国。这个民族在遭遇纳粹屠杀的时候,从1600万人剩下不到1000万人,因而这个民族有着深重的危机感。我特别感动的是在哭墙底下,万骨同悲,大家不同的语言、不同的宗教都在那儿哭。但是唯一欢笑的时候是他们的成人礼。犹太人的孩子,12岁女孩成人,13岁男孩成人,全家穿着隆重的礼服,几十人、上百人簇擁着一个穿白纱裙的小女孩或者穿着一身黑色燕尾服、扣着小白帽的小男孩,大家加持他,让他担当。人家的成人不是给他们买生日礼物,而是告诉他们,从今天起,这个苦难的民族跟你有关联了,你的小肩膀要担负这个民族的荣誉。中国有个说法是“穷人家的孩子早当家”。咱们现在给孩子的教育,光荣教育太多,苦难教育太少;幸福教育太多了,但是给孩子的挫折教育太少。我们现在有资格就让孩子怎么幸福吗?我们民族的苦难少吗?我们现在有像样的成人礼吗?我们的孩子别说18岁了,现在有多少28、38了还是妈的宝,还都自己不想长大,还都什么责任都担不了。所以这个民族有没有真正健康蓬勃的未来,要看我们的孩子成为什么样的人,而这一切要从家里开始!

所以我说,中国人的这种信仰,它不是宗教的信仰,是文化的信仰。这个文化的信仰,在中国其实来自于神圣的殿堂。我们在这里要唤醒的就是我讲的这第一点,中国人的规矩与信仰。

传世家族的家教与门风

第二个问题讲讲中国传世的大家族留下了什么样的家教与门风。春节期间,我跟大家提个建议,能不能带着孩子一起读一读中国人的家书?比如说颜氏家训、朱子家训、曾国藩家书、林则徐家训,一直到傅雷的家书。

我们从曾国藩说起。曾国藩在家书里说一个人的一生中,少年时最经不得的是顺境,少年太顺那是不幸。中年时候最经不得闲境,中年无事可忙,说明你没用。而晚年最可怕的是逆境。如果一个人少年时候有逆境,历练了情志、人格;中年时候有忙碌,积累了人脉和财富,那晚年的时候自然而然就有了顺境。怕就怕小的时候拼爹拼妈,现在拼爹拼妈的最后都是坑爹坑妈的,咱们现在说再苦不能苦孩子,错了,就得让孩子吃点苦,因为爹妈不能跟他一辈子。为什么小孩现在情绪失常这么多,其实世界并没有对他太残酷,而是小时候你给他的起点门槛太高了。

我们要跟孩子说,世界不给你什么都是本分,世界给你什么都是情分。不能把世界不给你什么都当作亏欠,给你什么都当本分,那就难了。所以一个人从小要能够在逆境中长大,即使家庭过得顺,要看看孩子小时候自己有没有要求、是不是勤快。所以曾国藩先生说,我看一个大户家族,日后会不会衰败,只看他家孩子三件事:第一,这孩子每天是不是早起床;第二,这孩子是不是每天自己愿意干家务活;第三,孩子是不是愿意读圣贤书。早起是修身,做家务是齐家,读书是正心。修身齐家正心,这恰恰就是八条目中的东西。

大伙儿说现在都放假了,特别是冬天,有好多父母叫孩子起床,姥姥奶奶还不让叫,说补补觉。其实早起是天地之约,早上太阳起来了,带着阳气,你错过了太阳上升的时候,你还不起,阳气就调动不起来。日落而息,你还在那里刷剧,你的透支和消耗那是睡觉补不回来的,为什么?因为你错过了时辰,人在什么时候就要做什么。所以早起人是不会吃亏的,起码你不会赶时间,不会充满了对自己的沮丧和否定。要想让自己自我感觉良好,早起是个好办法,自己觉得我有能力把自己从床上拽起来,我有这一天的主导权,所以早起不是件小事情,是天地之约。

干家务,自己能干活一定不吃亏,因为以后你的日子得自己过。从小被别人伺候成寄生虫,这一生都是悲哀的。谁说过一个念书的人就可以在家不洗衣服、不做饭,就可以在家不做家务、不照顾人?最怕的就是现在的独生子女。我周围的孩子们,谈恋爱的时候,两个人好得如胶似漆,一吵架,女孩眼泪汪汪地对我说“老师,他怎么这样对我,我爸从来没有这样对我”。男孩说“我妈也没有这样对我”。我就想这俩孩子谈恋爱真有问题,他们都是想再找个爸爸和再找个妈,他俩在一块可怎么过日子?所以做家务是一个人起码的能力。我小的时候,我看七十年代的那些父母,所有的妈妈都会给孩子裁连衣裙、织毛衣,所有的爸爸都是上去能换灯泡,下来能修水管的。不像现在的妈妈,一过生日,拿一千块钱,“宝贝,你过生日,自己去买件礼物吧”。不像现在的爸爸“怎么回事,我每月交那么多物业费,灯泡坏那么久还不过来修”?现在的人,养出了一身戾气,但是失去了亲历亲为的本职。这样的生活,我们真的幸福吗?

所以要明白这个道理,要重读书。曾国藩说得好,读圣贤书。我们现代人说,我每天都在读书,我要说,刷题不算读书,读课本不算读书,扔下老师让你为考试读的书,你为自己的兴趣拓展读了多少书,那才是读书。人生的书,确实分有用和没用两种,有用的书是为了增长知识,没用的书是为了增长见识。人是从知识到见识,最后历练出胆识,他才是个有识之士。光读死知识,没有活见识,你都不知道有什么样的世界,那你怎么能有世界观呢?所以一个人要观过世界才有世界观,你都没有在书里看见过大千世界、深邃的历史、动荡的人心,你想在现实中处理好关系,就靠那点标准答案呐?标准答案其实在生活里面都是非标准答案。

所以怎么念书呢?曾国藩说世人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。有志这个事是自个儿要求,跟外在没有关联。一个人有志,才会不甘为下流,不肯自我堕落。比如现在的贪官,说天知地知你知我知,这件事我就干了,你看得起你自己吗?泰坦尼克号上,为什么许多富翁肯把救生船有限的位置让给女人和儿童,让给买三等舱、四等舱做佣人的女人?因为她们是女人和儿童。按照我们今天的观点,要是下来一个富商,这GDP得占多少产值,让佣人走不是浪费吗。直到今天我们对生命的价值、对尊严的恪守,有太多人的人不了解真义。一个人总说长大出人头地,讓别人看得起我,但我们现在恰恰忘记了,你看得起你自己吗?你能君子慎独,守住给自己的底线吗?我们今天佩服自己的理由太少了。所以人为什么要念书呢?念书的人不甘为下流,不允许自我堕落。

所以第二点要“有识”,刚才我说了,识绝不只是知识,比知识更高的是见识,比见识更高的是胆识。知识是学出来的,见识是看出来的,胆识是练出来的,现在有死知识的人太多,有活见识的人太少,能练出真胆识的人凤毛麟角。现在有多少官员做事,不作为。不作为是什么,是不担当。不担当是因为他没有胆识,就怕这个事扛不下来怎么办。

当然这一切还要“有恒”,有恒心的人,事情断无不成之理,一个人只要坚持,水滴还能石穿。所以个人发展也是一样,我总是记得姥姥说的山东话,“夜里寻思千条路,早上起来卖豆腐”。夜里雄心壮志的千条路有什么用啊,你都不做、都不持之以恒,早上起来还得卖豆腐。所以中国的老话、老理,跟圣人说的话全都一样。

曾国藩还说:家败离不得一个奢字,人败离不得一个逸字,讨人嫌离不得一个骄字。多大的家业,只要你浪费奢靡,早晚得败。这个^多大的才气,只要你懒,逸就是懒,什么都不干,早晚得败。最讨人嫌,就是得瑟。学问这件事是用来成全做事的,越有学问的人应该越谦卑。学问要是拿来炫耀的话,就是讨人嫌。所以曾国藩的话不难懂,他的厉害就是给你指出来这个人的资质不同“天下古今之庸人,皆以一惰字致败”。资质平平没有什么出众的,再懒,就完了。“天下古今之才人,皆以一傲字致败”。你能力出众,但是你骄傲,那你也完了。所以资质平庸的人不敢懒,资质出众的人不敢傲。

要改这两条,一个懒一个傲。曾国藩真给你开药方。戒骄字,以不轻易笑人为第一要义。骄傲的人话里话外都是爱笑话人的,大家要记住,当你笑话别人的时候,你自己就是最大的笑话,谁也没有资格笑话人。笑话人这个事情是一定要改的。

我认识的一位朋友,他给我讲了一件亲身的小事。他说他上大学,那个时候是上世纪七十年代末,认识个女朋友,他挺犹豫。女朋友家庭条件特别差,妈妈带着四个闺女在贫困的乡村,而这个女朋友是老大。他虽然很爱这女孩,就想到她家看看,要是条件太差也就算了。他到他女朋友家里的时候也是过大年,村里出了个挺大的事儿,邻居家一个姑娘跟一个有妇之夫私奔了,而且怀了孩子,这个事情变得纷纷扬扬,那个没有网络的时代,村里人纷纷在笑话这个事。他女朋友的妈妈,是一个特别明理断事的农村大婶,家家户户有事都是请她断事。所以那些天到她们家的人特别多,他看着那未来的丈母娘从来不说一句,光听别人说话。三四天以后,终于有人问她:“婶子,你平时那么明白事理,咱村出这么大的事儿,你怎么也不说两句,议论议论?”他女朋友的妈妈笑笑说:“我们家有四个闺女,我不敢笑话别人,我怕自己家的孩子落话柄。”后来我这个朋友说就因为这句话,当时就认定这个^是我丈母娘。因为丈母娘说了一句“我有四个闺女,我不敢笑话别人。”,他说有“不敢”的人,家风好。

这个故事我一直印象非常深,我一直想我们现在还有“不敢笑话”的人吗?现在有了网络以后更加助长这一点,不明真相就可以抨击、不明真相就可以笑话、不明真相就敢落井下石。现在嫉人有,笑人无。这是什么样的心态?大家不要图一时的口舌之快,如果让你的孩子做一个积德的人,那请记住曾国藩这句话:以不轻易笑人为第一义。

戒懒惰就容易了,就是以不晚起为第一要义。人_晚起就错过天地之约、错过生气蓬勃、错过自律和自我要求、错过你生命中最好的时光,所以不敢晚起。我们今天家家户户都希望孩子聪明,但是曾国藩先生说“为人不可过于聪明”,这真是他教育他孩子的,因为聪明人爱走脑子、占小便宜,聪明是会被聪明误的。人_聪明就会抨击古人。经常有人说“过去的人多笨,他们什么都不懂”,所以现在的人也爱抨击。所以“不敢太聪明”,还是那句话,“不敢笑话人”。我们要知道,不敢是美德,大家读《道德经》,老子说,我有三样宝贝,最重要的东西,大家知道是什么吗?一日慈,要有慈悲。二日俭,要有节约。三日不敢为天下先,第三就是“不敢”。不敢为天下先,凡事审时度势,要知道个害怕。我们今天是个勇往直前的时代,如果从大社会环境上来讲,可以说在这个有所作为的新时代里,大家要风发扬力,大有作为。但是作为家教我要说,家长必须教给孩子什么是不敢,你要没有教孩子这个,你作为家长,这一辈子是没法儿安心的。

小孩子都是听童话的,在世界各国童话中,跨越语言有些童话的原型是相同的。在民俗学里有一个代号,有一个叫做“333C”,这个代号的故事原型是人类各个语言中排名第一的故事,原型特别像,不是关于公主、王子、浪漫的爱情,也不是关于人、神怎么样惩恶扬善,排名第一的原型是小红帽的故事。世界各国都在告诉孩子,有一种狼是可以化装成你外婆的样子来骗你,所以小孩不要轻易相信陌生人,不要随便开门,一定要走脑子判断一下这是好人坏人,要能保护自己,要机智周全,要知道不敢开门,要知道这个人是不是坏蛋。这个在民俗学和教育学里被称为禁忌童话,要知道禁忌。我们现在的教育是什么呢?人人都想着你成为太阳神,成为大力士,成为小公主。错,如果你只能选择一个童话给孩子讲,就要讲禁忌童话,说白了禁忌就是“不敢”,曾国藩先生教的“不敢为”,有什么事你得知道不敢为。

一个做领导者的人要能做到这八个字,那就了不起,叫做“功不独居,过不推诿”,一个人做多大的功勋,哪件事的成功不是底下人的功劳?所以不敢居功自傲,有奖金高高地发,有荣誉足足地给。但是一旦有错了,过不推诿,我是老大,决策是我做的,我对不起大家,我们重打鼓另开张。什么样的领袖做到“功不独居,过不推诿”,那就是了不起的。你说这些话有用吗?这就是祖宗留下的好东西。

我讲的信息量都挺大,信息量大是为了让大家沿着这个引子去找,你找到越多的东西越能融会贯通。而修行,人生的修行是每天的事,曾国藩说,不为圣贤便为禽兽,这话说得很重。一天你没有做圣贤的心,你就会沦为禽兽。在曾国藩的道德标准中,只有圣贤和禽兽,没有中间地带。很多人说我做不了圣贤,但我也不至于禽兽,但是古人告诉你:取法乎上,仅得其中,取法乎中,仅得其下。很多人一念起了,却一念千里。

曾国藩家书内容太多了,没法儿一一列举,我们再说一个跟他同时代的林则徐。

林则徐的家训,跟这个^的胸襟一样,真大气。我们都知道1839年,如果没有钦差大臣林则徐的虎门硝烟,近现代的历史不是现在的样子,中国进入半封建半殖民地的社会,开启的起点是林则徐。1840年,道光皇帝给林则徐55周岁的生日手书“福”“寿”双典,他当时是最大的功臣。但是英国人却不干了,他们开始攻打广州,林则徐严防死守守住了,但是这个船队一路打到大沽口,直隶总督琦善求和,于是,道光皇帝推出了当年宣布“鸦片一日未绝,本大臣一日不回。誓与此事相始终,断无终止之理”的这样一个大臣,做了替罪羊。先从一品钦差大臣撸到四品发配浙江,中途又撸到七品以下发配伊犁充军。林则徐自己想得开:“岂能尽如人意,但求无愧我心”。这句话要送给太多朋友了,真懂了林则徐这句话,大家可以放下很多,你活着不是为了活在别人的评价里。一个人要从良知出发,不被别人的评价绑架,活出自己的真判断来,那这个^得多大呀!海纳百川,有容乃大,壁立千仞,无欲则刚。一个人没有私心杂念的时候,就立住了。林则徐发配伊犁,走到半道,河南闹水灾,因为他三十七八岁在江苏的时候有治水经验,于是被扣下治水,治了一年半又接着发配,那时候他都五十七八岁了,路过西安古城与老妻告别的时候,口占一首七言律诗,有这样两句“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之”,这样的宣言放在今天也是铁骨铮铮的士大夫。而这样的胸襟怎么来的?就是他一直带着孩子们往高处走,“不登高山,不知天之大也;不临深谷,不知地之厚也”。不光他儿子出息,他的姑爷也很有出息。林则徐的女婿是一品大臣沈葆桢。我们知道,北洋水师是李鸿章建的,南洋水师是沈葆桢建的。沈葆桢还做过琉球总督,拿赔款送第一批中国小留学生也是他所为。林则徐把自己的孩子们带得非常有出息,但是绝不给他们留钱。

他的逻辑是什么呢?他说“子孙若如我,留钱做什么?贤而多财,则损其志;子孙不如我,留钱做什么?愚而多财,益增其过。”你看看现在多少富二代、官二代,自己没有能耐还有钱,出去拿钱祸害人的还少吗?那就是“增其过”。

其实他教孩子就是一个理,凡事靠自个儿,人的品行是保自己一辈子的,别的事都别信。所以林则徐的家训“十无益”讲得很有意思:一、存心不善,风水无益;二、父母不孝,奉神无益;三、兄弟不和,交友无益;四、行止不端,读书无益;五、做事乖张,聪明无益;六、心高气傲,博学无益;七、时运不济,妄求无益;八、妄取人财,布施无益;九、不惜元氣,医药无益;十、淫恶肆欲,阴鸷无益。

如果说曾国藩和林则徐还都是稍微远一点的道光名臣,我们说一个近现代历史上的名人,那就是梁启超先生。相信大家都熟悉这段话:未来的中国将是一个少年中国,我们的家里会给世界培育什么样的中国少年,我想说即使在萧瑟冬日,黎明即起大声诵读,家里要有这种习惯,念一念你会意气风发。所以我要说有两种东西你非得念出来才能学,一个是诗词,一个是英语。诗词和英语都不能哑巴着学,不说出来没有力量。比如说中国未来需要什么样的人,我们家里的孩子是什么样的人,我们一起来读一读梁启超所描绘的少年中国。