从传统到现代:无锡国专课程设置的历史沿革

王俊贤,孙 慧

(浙江师范大学 教师教育学院,浙江金华 321004)

回顾近现代国学教育,以北大国学门与清华国学研究院的成就最高,此二者精研中国传统文化,注重中西学术沟通,成为国学教育的丰碑。然而,同一时期位于江南水乡的无锡国学专修学校亦大放异彩,成为东南国学教育的重镇。无锡国学专修学校,简称无锡国专,创办于20世纪20年代末,建国后并入苏南文化学院。在战火纷飞、政局动荡的30年中,无锡国专由最初的传统书院模式发展为现代教学模式,传承中华文化,并不断趋新,在动荡大背景下因时制宜,灵活调整教学的内容与形式,其中以课程设置的变化较为明显,其课程沿革情况能清晰地反映出国专的国学教育之转变。

无锡国专的课程设置与学校整体的发展紧密联系,根据其发展的阶段与课程设置的变化,主要分为三个时期:国学专修馆时期的课程设置(1921—1927);转制发展时期的课程设置(1927—1937);分校并立时期的课程设置(1937—1950)。通过考察无锡国专课程设置的历史沿革,分析各个时期的特点,从而展现无锡国专于短短30年中走过的一段从传统到现代的国学教育之路。

一、国学专修馆时期的课程设置(1921—1927)

20世纪20年代,新旧教育交替,一方面,受五四运动与新文化运动的冲击,西方思想与新式教育不断涌入;另一方面,胡适等一批学者倡导“整理国故”运动,国学教育日渐受到关注,无锡国专在此背景下应运而生。

1920年,无锡国学专修馆初步建立,翌年开始招生。至1927年学校改制之前,国学馆内仅有3位专任教师,据唐文治自述:“请朱君叔子为本馆教习,并请门人陆生景周名修祜为助教。……柱尊本任梧州中学校长,辞之,来助余,其文学鸿博可喜也。”[1]75唐文治为馆长,朱文熊、陈柱任教习,陆景周任助教。国专在无锡、南京、上海等地招生,尽管报考者众多,但每届仅招收30名学生。总的来说,这一时期国学馆规模小,师生人数较少。对于初创阶段的国学馆,下面主要从办学宗旨、课程内容、教材汇编等方面考察其课程设置情况。

第一,办学宗旨。《私立无锡国学专修学校概况·简章》中对于其办学之宗旨有如下表述:“本校宗旨在研究本国历代之文化,明体达用,发扬光大,期于世界文化有所贡献。”[2]361920年11月,《新无锡》连续刊登无锡国专招生考试广告:“本馆慨国学之沦胥,伤斯文之失坠,数年而后,恐吾中国人将无复有通中国文字者……定先在江苏无锡设立分馆,开办师范班,专以造就国学人才为惟一宗旨。”[3]255此外,国专的课程设置与当时办学宗旨以及校长唐文治的教育思想密切相关。国学馆创建初期,学校事务均由馆长唐文治负责,唐文治为著名的经学大家,出身于晚清书香世家,曾向黄以周、沈曾植等诸多大儒求学,因此,他对于国学教育有独到见解。唐文治曾言:“此时为学,必当以‘正人心,救民命’为惟一主旨……他日救吾国、救吾民,是区区平生之志愿也。”[1]74可见,在办学宗旨与教育理念上,国专注重以国学典籍中的传统理念与人文精神来塑造国民性格,进而达到“正人心,救民命”的目的。

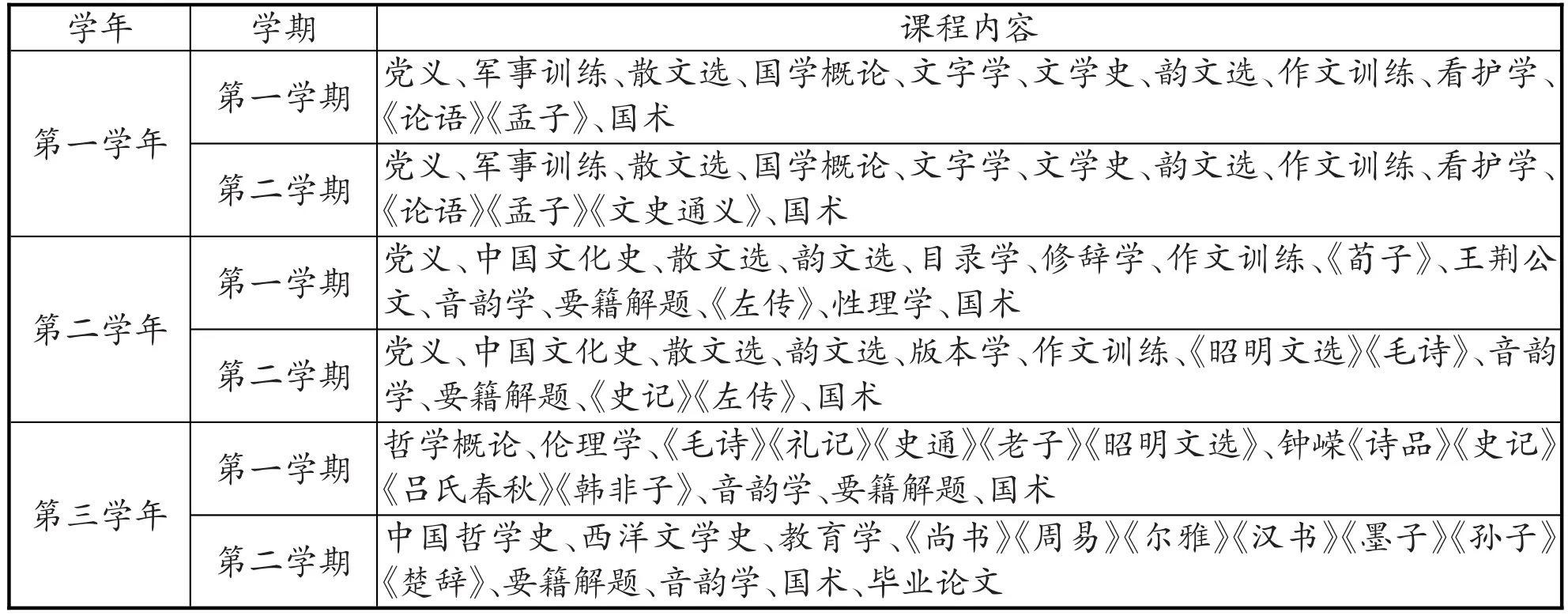

第二,课程内容。从无锡国专的学校类型和性质来看,尽管无锡国专是20世纪上半叶的私立高等专科院校,但创办初期更接近传统的书院模式,因而在课程设置方面,与晚清的书院或学馆差别不大。国专在教学体制方面沿袭传统,课程内容以中国传统文化为主,开设了诸多经史子集课程。其具体的课程内容可见表1。

由表1可以看出,国学馆初创时的课程在类别、门类、范围与内容上均有详细划分,其课程内容主要以教授经史子集为主,如传统的经学、史学、文学均设置了专科课程开科授徒。馆长唐文治为当时著名的经学大师,学术功底深厚,并取得非凡的学术成就,他曾亲自为无锡国学专修馆制定《无锡国学专修馆学规》,规定以经学、理学、文学及政治学4科为专修馆诸生必修之科目。唐文治对“十三经”颇有研究,甚至将其推崇至国宝的高位,他曾于《无锡国学专修馆学规》中指出:“吾国十三经,如日月之丽天,江河之行地,万古不磨,所谓国宝是也。”[4]

第三,课程安排。国学馆对于课程有明确安排,分必修与选修,并对课时与学分做出要求。在课时方面,钱仲联曾在《无锡国专的教学特点》一文中指出:“国学专修馆,设置的课程种类不多,而且一天只上四教时课(上、下午各二教时)。学生在学好课堂讲授内容的基础上,各就自己的爱好,主动自学,有的也得到老师的指授。”[5]69可见,在课程设置方面,课程种类与课时安排较少,学习氛围宽松,倡导学生自学。在学分方面,《私立无锡国学专修学校概况·简章》中指出:“必须科规定六十四学分,选修科规定至少须修满六十六学分,至多不得过八十六学分。”[2]36

第四,教材。在课程讲授中,无锡国专的教师往往注重对教材的选择与汇编。唐文治曾汇编并刊印《十三经读本》,他在《施刻十三经序》中提及:“搜集十三经善本,采其注之简当者,屏其解之破碎而繁芜者,抉其微言,标其大义,撰为提纲,附于诸经简末,复集昔人评点,自钟、孙以逮方、刘、姚、曾诸名家,参以五色之笔,阅十数年而成书。”[5]30因此,唐文治在讲授十三经时,并非是全文讲解,而是对课程进行计划和教材进行编订,有助于更好地进行课程实施。除十三经之外,唐文治也曾编成《政治学大义》一书,并且此书编成后即用作国学馆课本[5]36。

总的来说,在1921—1927年这段时间内,无锡国专的课程设置主要还是沿袭传统。课程内容方面,仍然囿于传统经、史、子、集的范围,十分注重夯实学生研治国学的功底;教材方面,国专教师往往会对教材进行编撰和刊印,选取合适的内容用于讲授;教学方面,由于教师们精研国学经典,因而往往能脱稿讲授,深入浅出。

二、转制发展时期的课程设置(1927—1937)

1927年,“无锡国学专修馆”更名为“无锡国学专修学院”,后又改为“无锡国学专修学校”,在文化转型的大背景下,国专步入转制发展之路,由晚清的书院、学馆模式转向现代学校的形式。为了进一步使学校与国家高等教育的正规体制相接轨,也为了满足培养现代教育人才的需要,无锡国专在课程设置和教学内容等方面也产生了较多变化。在这一时期的课程设置上,课程内容丰富,编排合理,计划详细,每一门课程均有课时、学分等规定,其国学教育的课程设置颇具特色。

(一)传承经典,锐意趋新

作为当时全国唯一正式立案的国学专修学校和全国唯一一所以国学为专科的高等学校,无锡国专在课程设置方面非常注重传承经典,彰显其国学教育特色,但并非一味地坚持传统守旧。从其课程内容来看,在传衍国学经典的同时亦不断注入现代教育的新理念、新气息。这一时期无锡国专的具体课程内容见表2:

表2 1927—1937年无锡国专国学教育的课程内容[6]131

由表2可见,第一,无锡国专在这一时期保留了大量的有关传统典籍与文字训诂的课程,仍然以传统文化为主,三年均开设了文字学、文学史、韵文选等课程,注重培养学生研治国学的基本功。

第二,增设“党义”和“军事训练”课程。从表中可以看出,每学期均开设“党义”课与“军事训练”课,而这类课程是无锡国专初创时期所没有的,于1927年开始增设,党义与军事课程的增设与当时的历史背景密切相关。1927年至1937年为南京国民政府时期,1927年国民政府教育行政委员会决定各级各类学校必须实施党化教育,1928年又以“三民主义教育”代替“党化教育”,重视对“党义”的宣传及其教化作用。至于“军事训练”课程的开设,1927年7月,南京国民政府通过《国民政府教育方针草案》提出“各学校要增设军事训练”,1928年“五卅惨案”发生后,大学院下令全国专门学院必须开设军事教育课程,并设置为必修课程,此后愈加重视学校的军事训练。

第三,注重体育运动,开设特色课程——国术。无锡国专每学期除了添加政府规定的“党义”课程和军训课程之外,在校长唐文治的坚持下,还开设有国术课程。唐文治一向重视体育运动课,除教育部规定的军训课外,还一直聘请武术名家教授国术,这样的选择,与其重视传统文化的继承是一致的[6]131。在唐文治看来,学生应“恪遵师训,以道德为本,奋迈往之气,具贞固不摇之精神,始终勿懈”,通过学习国术“以达保身、保家、保国、保民族之目的”[7]。正是由于唐文治对体育的一贯重视,这一时期无锡国专各项体育运动蓬勃开展,运动成绩显著,学生体质较好,这是唐文治长期积极倡导体育的结果。

(二)编排合理,规划详尽

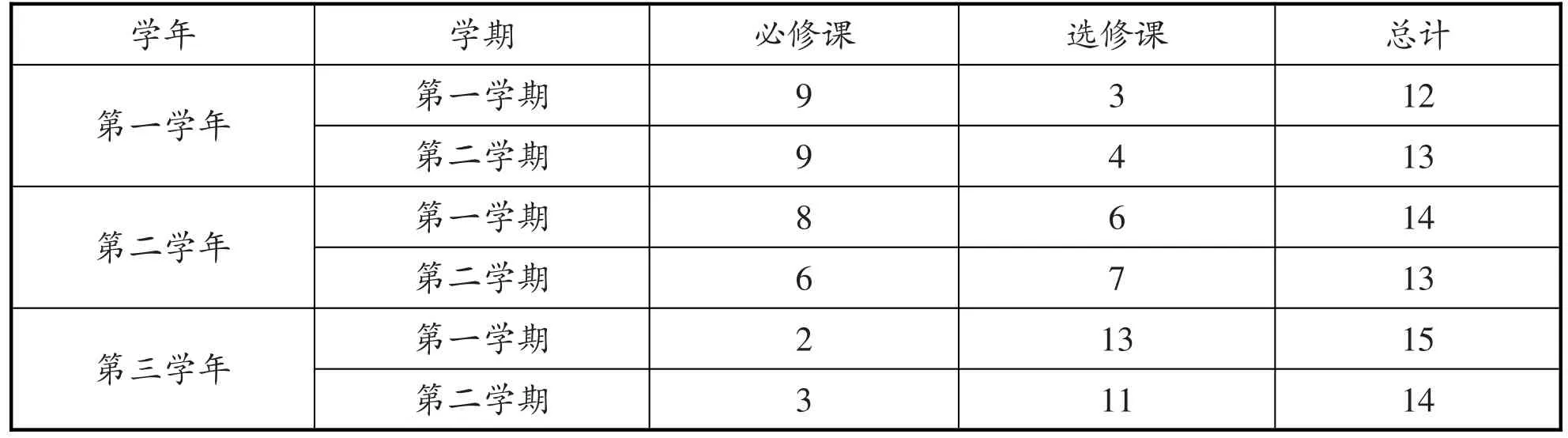

在课程的编排与规划方面,无锡国专这一时期已向现代大学文科靠近,具有现代大学课程的特点,与国家高等教育的正规体制接轨。国专参考国立大学中国文学系各项必修、选修学程,实行学分制,务期毕业学生程度与国立各大学中国文学系毕业生程度相当,规定3年毕业时必修、选修科至少读满120学分[3]302。

表3 1927—1937年无锡国专国学教育的必修课程与选修课程统计[6]131

表3是对1927—1937年无锡国专国学教育必修课程与选修课程的统计,结合表2无锡国专国学教育的课程内容,可以看出:必修课程随所在年级的上升而明显减少,而选修课程则随着所修年限的增加而大幅增多。如,第一学年的课程设置大部分以必修课程为主,其中以通论和文选类的课程居多,如国学概论、文字学、散文选、韵文选、作文训练等,且这些必修课所占课时较多。相反,第一学年的选修课程仅开设了《论语》《孟子》和《文史通义》等。由此可见,一年级的课程主要还是着眼于国学基础的打造,通过这些基础性的课程夯实学生的国学功底,为以后的深入学习与研究奠基。在第二学年的课程中,必修课程与选修课程几乎各占一半,必修课方面增设了目录学、版本学、音韵学等课程,逐渐拓宽了基础知识面,而选修课则开设了《昭明文选》《毛诗》一类的原著精研类课程,较之第一学年逐渐加深。至第三学年,必修课程开设数量减至最低,第一学期仅为2门,第二学期仅为3门。选修课程均为《尚书》《周易》《尔雅》等国学经典原著,学生依据自身的基础、兴趣和所长,有针对性地进修课程。

总的来说,国专既有基础性的国学教育课程,又有各类拓展性课程;既有必修课程,又有选修课程。不仅如此,在课程的具体实施上,更是计划详细,每一门课程均有课时、学分等规划,已逐渐摆脱传统书院、书馆式教学的藩篱,初具近现代高等院校课程的规制。

(三)重视能力,专注研究

从无锡国专的课程设置来看,其教学并非是书斋中的“纸上得来终觉浅”,相反,无锡国专十分注重学生对所学国学知识进行综合运用和研究的能力训练。

参与文献整理。传统书院鼓励学生参与文献整理工作,十分注重教师在教学当中对学生的引导并充分开发学生的学术研究潜能。无锡国专由书院式的国学专修馆转型改制而来,因此书院的文献整理传统在无锡国专得到了较好的继承与发扬。由无锡国专所刊行的出自王白田的《朱文公校释》一书,均由国专本校在读学生整理编排而成,唐文治曾在《朱文公校释》的序言中提及:“余乃命馆生王遽常、唐兰、吴其昌、吴宝凌、戴恩博等五人赴宝应刘家,分抄七日而蒇事。回锡后,复命王生遽常悉心编纂,得十万余言,定命《朱子全集校释》云。”[8]

研修国学典籍。国学典籍是国学教育的主要教授内容,国学教育的课程设置和教学内容的安排均十分注重对国学重要典籍的阅读研修,以及对版本目录、文字、训诂、音韵等方面的学术训练。《无锡国学专修学校各学年学科和讲授纲要》(以下简称“讲授纲要”)中对国学原著类课程均有详细解读,并提出相应的学习要求。例如,对于《孟子》,《讲授纲要》指出:“孟子贯串群言,发挥尊民大同之学说,尤注意在剖析义理,警觉良知,兼采眉山苏氏、桐城方氏评语,以为研究文学之助。”[5]36

注重作文训练。无锡国专不仅注重培养学生的读书能力,写作训练也受到学校与教师的重视。写作训练的强化途径主要有两种,一是通过每学期常规的写作课进行训练,二是通过每学期举办的国文竞赛来加强学生的写作能力。

三、分校并立时期的课程设置(1937-1950)

抗战开始后,无锡国专内迁,步入了桂校与沪校并立时期。无锡国专的“沪校”当时名为“上海分校”,学校规模小,在招生与教学方面均受限制,资料留存少,其课程设置的详情难以确知。“桂校”在内迁过程中持续招生、聘请师资,在广西建立校舍,依据当地情况与社会背景,结合师资力量,重新调整课程,因此,本文重点考察桂校的课程设置,探讨动荡背景下国专的国学教育。

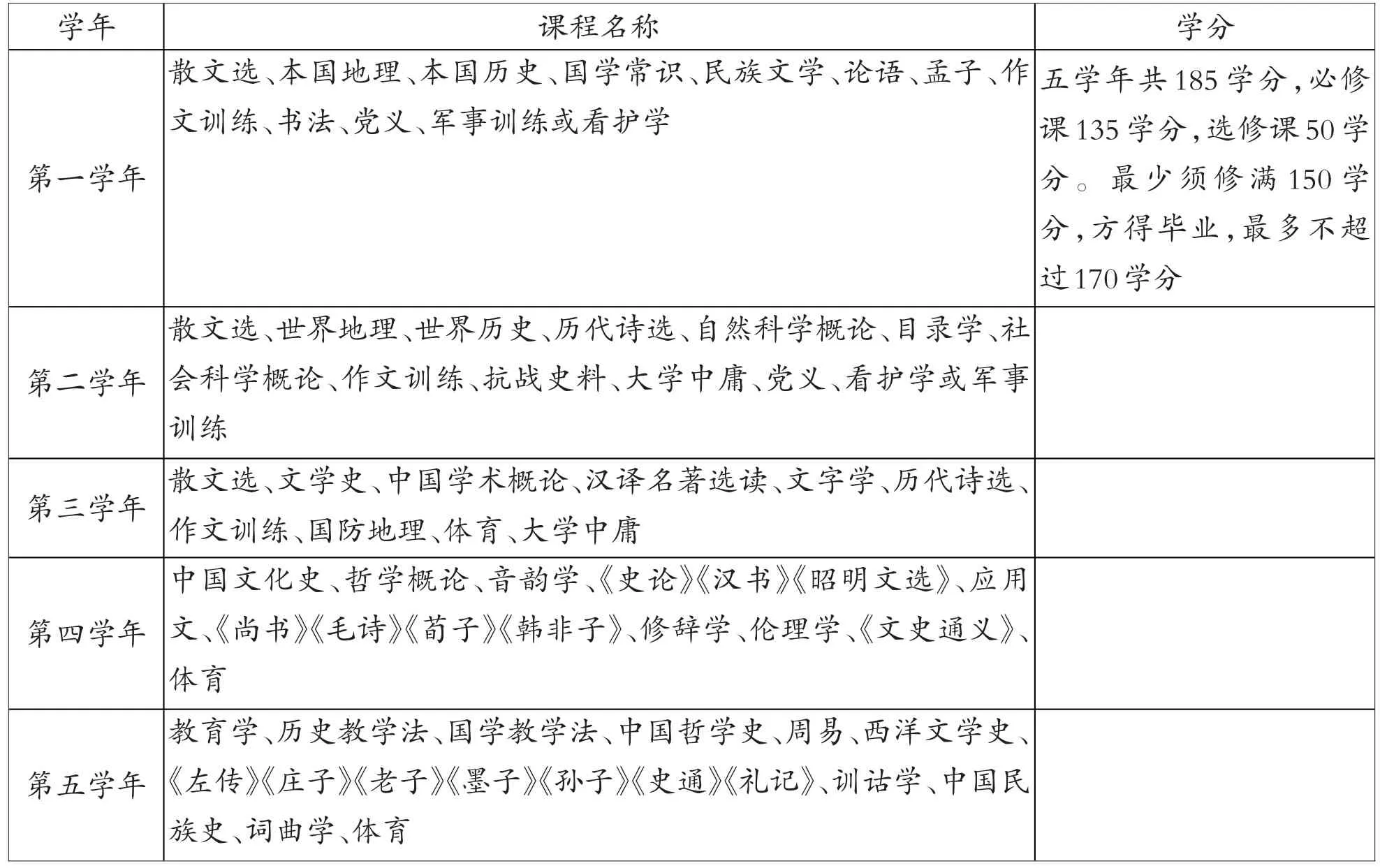

这一时期无锡国专的课程较之前又发生了一些变化,由于1937年进入了全民族抗战时期,在战火纷飞的动乱年代,全国大部分地区教育资源极度匮乏,尤其是在北流山区,当地的学生更少有能读到高中毕业的,因此国专紧密结合抗战形式对学校学制作出了调整,除了像以往一样招收三年制高中毕业生以外,还新增设了五年制国学专修科,直接招收初中毕业生入校就读,不仅如此,其课程设置也作出了相应的变化。表4与表5是这一时期国专五年制国学专修科课程设置情况。

这一时期的课程注重培养爱国意识、弘扬爱国精神,从表4中可以看出,国专开设了“抗战史料”、“民族文学”“国防地理”“中国民族史”等新课程,这些课程是在当时全民族抗战的背景下出现的,由此表明,无锡国专并非是在书斋内专注于研修国学,相反,国专彰显时代气息,带有时代烙印,深入挖掘国学内涵,在民族危亡之际提倡并践行以国学及传统文化理念来塑造学子的人格、民族气节与爱国情怀,将“正人心,救民命”“修道立教”“任天下之重,究天下之务”的教育宗旨一以贯之。

表4 1937—1950年无锡国专五年制国学专修科课程内容[6]131

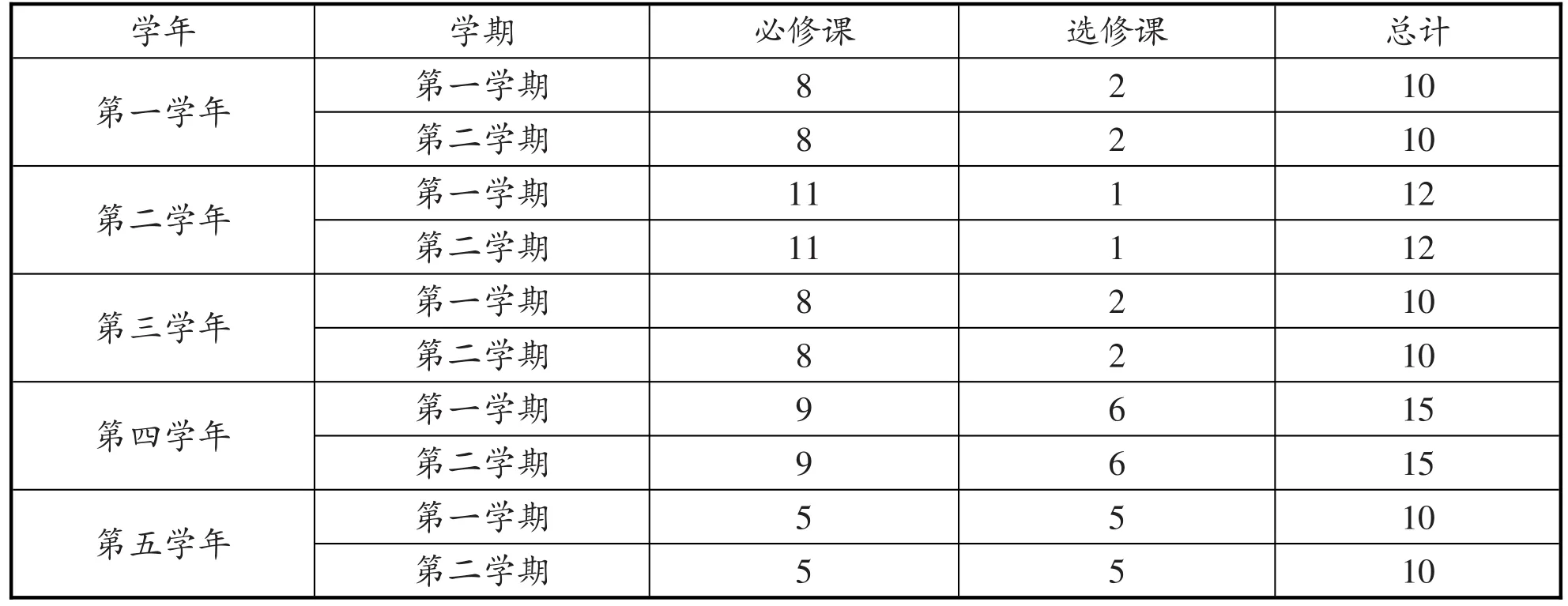

表5 1937—1950年无锡国专国学教育的必修课程与选修课程统计[5]100

在必修与选修课程的编排方面,大体与转制发展时期保持一致,即学制前两年必修课程要明显多于选修课程。这一时期国专招收的主要是五年制国学专修科学生,大多是初中毕业生,知识面相对较窄,国学基础不扎实,因此开设大量课程以弥补其本来在高中阶段所应学的一般文科基础。

拓宽眼界,中西交融。在国学教育中,国专的课程不局限于中国传统文化,而是拓宽视野,开设世界地理、世界历史、汉译名著选读等课程,为国学教育注入时代气息,从中西文化的视角帮助学生更好地理解国学与传统文化。

注重师范训练。除了最初设立的教育学,这一时期国专还开设了“历史教学法”“国文教学法”等课程,加强了师范训练。由于国专学生毕业后,不少都选择从事教育工作,因此学校也逐渐加强了学生师范技能的训练。

四、几点思考

无锡国专课程设置的前后变更,既刻下了时局变动的烙印,实际上也是该校由旧式传统书院的教学模式向现代化学校模式转型的一个重要缩影。作为20世纪上半叶极具特色的私立高等专科院校,无锡国专留给后人的,是向深处慢慢隐去的历史背影与文化幽思。

在国学文化日渐升温的今天,各地涌现出童学馆、女德研修班等国学教育机构,高校的国学教育方兴未艾。然而,国学教育在实施过程中存在诸多问题,如过分追求外在形式、国学教育机构重视盈利、国学课程结构不合理等。面对这些亟待解决的问题,无锡国专课程设置的历史沿革,对当下国学教育的发展仍具有重要的实际意义与现实价值,对此提出以下几点思考:

第一,明确教育理念,重构文化责任感。国学教育并非身着唐装或汉服,也不是简单地学习礼仪与四书五经,回望无锡国专的办学宗旨与课程设置,或可窥见国学教育的内在意蕴。国专的教育旨在“正人心,救民命”,而在当下信息纷呈、急功近利的环境下,教育仍需要国学典籍中的优秀传统理念与人文精神锤炼国民性格;在十九大精神的深刻影响下,我们需要树立文化自信,在优秀传统中重构文化责任感,传承中华文化与学术。

第二,紧密结合时代发展,尽显国学教育光辉。无锡国专由最初传统书院式的国学专修馆转型改制为以国学为专科的高等学校,在战火纷飞、时局动荡的年代大放异彩,这得益于它紧跟时代步伐,灵活办学,勇于革新。国学教育固然是传统的代名词,但国学课程的开设、教学方式的多样化、教学内容的选取,均可随时代发展而不断革新,因而,在当下如何践行国学教育,如何将国学教育同日新月异的文化相结合,值得思考与尝试。

第三,关于“国学”学科建设的思考。近年关于“国学”是否应被设为一级学科的争论很多,尽管尚未达成一致,但部分高校早已自主设置“国学”学科,“国学”的学科建制应当如何?倘若作为学科,“国学”在高校学科建设与课程改革中又该何去何从?国学研究是以传统为主还是彰显现代意义?相信无锡国专留给我们的现实关照与启迪远不止这些,仍需更多的研究与思考。