员工—组织匹配、心理所有权与离职倾向关系研究

——基于高校教师的调查

肖林生, 梁文雯

(北京理工大学珠海学院,广东 519088)

众所周知,合理的人员流动可以为组织注入新鲜的血液,增强组织的活力,促进组织的良性发展,但是过高的人员流动就会带来增加招聘及教育培训的成本,影响现有员工的工作士气等巨大的负面影响[1]。组织要想在竞争日益激烈的环境下,继续发展壮大,必须保障自己内部人才的稳定。目前,国内有很多组织试图通过提高薪酬和增加培训机会等来降低员工的离职率,但从长期来看,这些方法的效果都不太明显[2]。因此,如何稳定员工队伍,并从根本上降低员工的离职率,这是值得研究的问题[3]。

以往的研究表明,员工与岗位匹配能降低离职率。然而,由于各个行业之间的竞争非常激烈,再加上目前很多组织的岗位设置都是类似的,这使得员工在组织之间的流动就变得很容易,因此仅仅关注员工与岗位匹配不足以有效地留住组织的员工[4]。员工—组织匹配作为人与环境的另一个重要组成部分,受到越来越多研究者和管理者的关注和重视,并被发现它比员工与岗位匹配更符合现代人力资源管理的需要,是增强组织柔性、降低员工离职率的关键因素[4-5]。

此外,梳理以往研究发现,影响离职倾向的另外一个重要因素是心理所有权。心理所有权是指员工感觉上认为自己是组织的主人,而组织通过创造这种主人翁意识来留住员工[6]。有研究证明,心理所有权的存在作为外部环境变量能够影响员工的离职倾向[7]。目前国内关于员工—组织匹配与离职倾向、心理所有权与离职倾向的研究较多,但在员工—组织匹配和心理所有权、心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向之间作用的研究还不足。

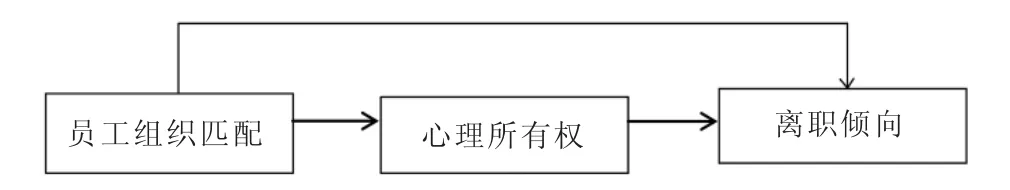

我们以高校教师为研究对象,选取员工—组织匹配为自变量、离职倾向为因变量、心理所有权为中介变量,构建员工—组织匹配对离职倾向的影响机制模型;重点是检验心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向两个变量之间的中介作用,同时进一步验证员工—组织匹配对离职倾向、心理所有权对离职倾向的影响。

一、相关概念与研究假设

(一)相关概念

1.员工—组织匹配

员工—组织匹配(person-organization fit)的概念最早由Lewin提出。他在1951年提出了个人-环境匹配理论,认为人的行为是人与环境相互作用的结果。无论是个体特征还是环境因素都不能独立起来解释人的行为和态度的转变,如果个人特征与之所处的环境相一致,那么个体就会产生积极的结果,进而引发积极的态度和行为[8]。

虽然员工—组织匹配理论受到广泛的学者关注,但目前对它的定义还未取得统一的意见。有些学者将员工—组织匹配定义为员工与组织之间的相容性,包括员工组织之间的一致性匹配和互补性匹配[9],以及需求供给匹配和要求能力的匹配[10]。随着研究的不断深化,学者们从之前关注个体的能力扩展到个体的价值观[11]。Chatman提出要将员工—组织匹配的关注点聚集在价值观匹配上,员工—组织匹配是指员工持有的个人价值观与组织内所代表或持有的价值观之间的匹配[12]。因为价值观是一个基础的、相对稳定的因素,也是组织文化中指导个体行为的重要组成,所以价值观的匹配在员工—组织匹配的概念中很重要[13]。 O’Reilly、Chatman 和 Caldwell也认为,组织文化能够较强地塑造个体的行为,而组织文化的核心又是价值观,因此一个组织在选择员工的时候需要关注员工与组织的价值观匹配程度[12]。基于以上观点,文章将员工—组织匹配定义为个人与组织价值观的一致性匹配。

2.心理所有权

心理所有权(psychological ownership)的提出可以追溯到James对“我”和“我的东西”的阐述。Pierce等[14]认为心理所有权是一个人感觉某个目标(有形的或者无形的)全部或者其中一部分像是他自己的。这一概念的引用解释了正式所有权不能解释的混乱。Furby[15]指出这种在心理上感觉到的所有权是占有感,这种占有感会促使人们将锁定的目标当作是“自我的延伸”,进而影响个体的态度并最终引发行为。Wagner等[16]认为心理所有权是对特定目标的责任感。Dyne等[17]人在以往研究的基础上将心理所有权定义为,员工对特定的对象拥有所有权过程的体验,是一种心理现象,并提出“基于组织的心理所有权”的概念。

3.离职倾向

离职倾向(turnover intention)是指员工在组织工作一段时间后产生想要离开组织的念头或者说是想法,而离职行为则指员工组织提出离职申请之后离开了组织[8]。Porter等[18]认为,离职倾向是“员工在组织经历了不满意的一种退缩行为”。Mobley把离职倾向定义为,员工在特定组织工作一段时间后,因为种种意愿,想要离开当前组织的一种心理状态。离职倾向是员工由工作的不满转向离职行为的重要因素,对离职行为有比较强的预测能力[19]。

(二)研究假设

1.员工—组织匹配和离职倾向的关系

基于社会认知理论,当员工感知到自身与所在组织之间的匹配关系时,就会对组织产生一定的态度,进而会影响到本人对组织的行为。这意味着,当员工感知到自己与组织之间具有较好的匹配关系,就会为组织努力工作,并愿意留在组织[4]。Kristof[20]提出,个体价值观与组织价值观之间的匹配程度会对个体的态度和行为产生重要影响。研究发现,在员工的价值观与组织价值观差别比较大的情况下,员工离开组织的可能性是比较大的,而这种预测在两年内都是比较准确的[19]。Cable和Judge[21]认为“良好的”人与组织相适应的观念会对员工的组织承诺、工作满意度产生积极影响,并降低员工的离职意愿。Flowers等[22]认为,教师离职意向的强弱主要取决于教师本人的价值观与其所在院所的学术价值观之间的差距大小,这两者之间差距越大,教师离职意向越大。据此,提出假设1:员工—组织匹配对离职倾向有显著的负相关。

2.员工—组织匹配和心理所有权的关系

基于社会交换理论,当员工感知自己和所在组织是非常契合的,就会对组织有依附感和归属感,把组织当成是他自己所拥有的家[4]。董洁[23]指出,当个体认可组织的文化和规范,与组织具有一致的价值观和目标时,个体会对组织产生归属感,将组织视为自身实体的延展,并对组织产生积极的行为和态度。Dyne和Pierce[17]也指出,人与组织匹配有助于员工产生归属感,增强员工的心理所有权,使员工感觉到所在的组织就像家一样舒适。据此,提出假设2:员工—组织匹配对心理所有权有显著的正相关。

3.心理所有权和离职倾向的关系

基于社会交换理论,当组织为个体提供如培训、经济、人脉等资源时,个体会以努力提高专业能力,创造高的绩效来回报组织,并将组织的利益同自我的利益进行整合,为共同的利益更加发奋地工作。基于Wagner等[16]关于心理所有权是对特定目标的责任感的观点,拥有心理所有权的员工会认为自己是组织的一员,愿意承担起保护组织的责任,不会轻易离开组织。Avey等[24]人的研究表明,心理所有权对离职倾向有负向预测作用。黄海艳和陈松通过对10家私企的218位员工进行调查,发现较高的心理所有权能降低员工的主动离职倾向[25]。据此,提出假设3:心理所有权对离职倾向有显著的负相关。

4.心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向之间的中介作用

通过对以往的文献的回顾可以发现,心理所有权在很多研究中都充当着中介变量的角色。比如Dyne和Pierce[17]在他们的探索性研究中发现,心理所有权与员工态度与工作行为正相关,并且心理所有权在两者之间起到了中介的作用。张德鹏[26]在他的实证性研究中,通过对52位在读的MBA研究生进行调查,发现心理所有权在顾客参与创新对口碑推荐意愿的关系中,起到了重要的中介作用。盛琼芳[27]调查显示在组织变革与员工工作表现中,心理所有权起到了完全中介的作用。

当员工与组织之间有较好的匹配时,员工对组织的所有感就会得到增强,愿意为组织付出努力,对组织产生特别的权力和责任,逐渐与组织融为一体,从而不会随意离开这个“家”[28]。因此,促进员工与组织之间的良好匹配,可以增强员工对组织的心理所有权,降低员工的离职倾向。目前众多学者验证了员工—组织匹配和离职倾向,心理所有权和离职倾向之前的关系,并发现员工—组织匹配和心理所有权都能对员工的态度和行为有较好的解释和预测作用,同时,员工—组织匹配对心理所有权又有重要的影响。因此,文章预测员工—组织匹配可以通过影响心理所有权对员工的离职倾向产生影响。提出假设4:心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向之间起着中介作用。

综上所述,文章的研究模型如图1所示。

图1 心理所有权对员工—组织匹配和离职倾向的中介作用模型图

二、研究方法

(一)研究对象

来自数十所高校的560名教师参与了本项目的调查。研究采用问卷调查法,以便利抽样的方式,总共发放了360份纸质问卷和200份电子问卷。其中,纸质问卷分两次派发,间隔时间为两周。为了保障数据的真实性以及降低共同方法偏差的影响,课题组对调查过程进行了监控,如为消除被调查对象的顾虑,明确告知受测者调查的匿名性并承诺对他们所填答的所有信息绝对保密;隐匿各分量表的标题,避免受测者的猜忌、恐惧、自我保护等心态而影响其回答的客观性;设计反向题,减少答题者的不经心等。纸质问卷分两次发放、电子问卷有偿填答等措施也能一定程度上降低共同方法偏差的影响。

研究最终收回468份问卷,剔除无效问卷之后,有效的数据414份,有效回收率88.46%。样本的基本情况:(1)性别:男教师198人;女教师216人。(2)年龄:30岁及以下者88人;31~40岁192人;41~50 岁 95 人;51 岁及以上者 39 人。(3)职称:初级、中级职称分别为95人和186人;高级职称(含副高)为 133 人。(4)学历:本科及以下、硕士、博士分别为86人、222人、106人。(5)校龄:在本校工作年限2年及以下者90人;3~5年者79人;6~10年者107人;工作年限达到11年及以上者138人。

(二)测量工具

1.员工—组织匹配量表

文章采用Cable和Judge所开发的员工—组织匹配量表[21]。该量表共有7道题,量表采用李克特5点计分法,从“很不同意”到“非常同意”分别计1~5分,分级越大反映了员工知觉感知到与组织的匹配度越高。文中,量表整体的Cronbach's α系数为0.867,显示量表的信度非常好。

2.心理所有权量表

采用Dyne等开发的心理所有权量表[17]。该量表包含7道题项,其中有6个题项正向计分,1个反向计分。量表中普遍使用表达占有感的词汇(如:“我的”“我们的”)。量表整体的Cronbach's α系数为0.879,显示量表的信度非常好。

3.离职倾向量表

离职倾向的量表来源于樊景立的设计[29]。该量表包括4个题项,问题的形式是1~5级,分别代表很不符合、不符合、无法判断、比较符合,非常符合,员工的离职倾向越高分值越大。量表整体的Cronbach's α系数为0.870,显示量表的信度非常好。

4.控制变量

以往的研究表明,性别、年龄、学历、职称、工龄等人口统计变量与组织行为与员工心理反应存在一定程度的关联性[30]。所以文章采取的人口背景资料包括,性别、年龄、学历、职称、校龄等五个人口统计变量。

5.数据分析

运用SPSS19.0进行数据分析,包括相关分析、层次回归分析等。

三、结果分析

(一)描述性统计分析

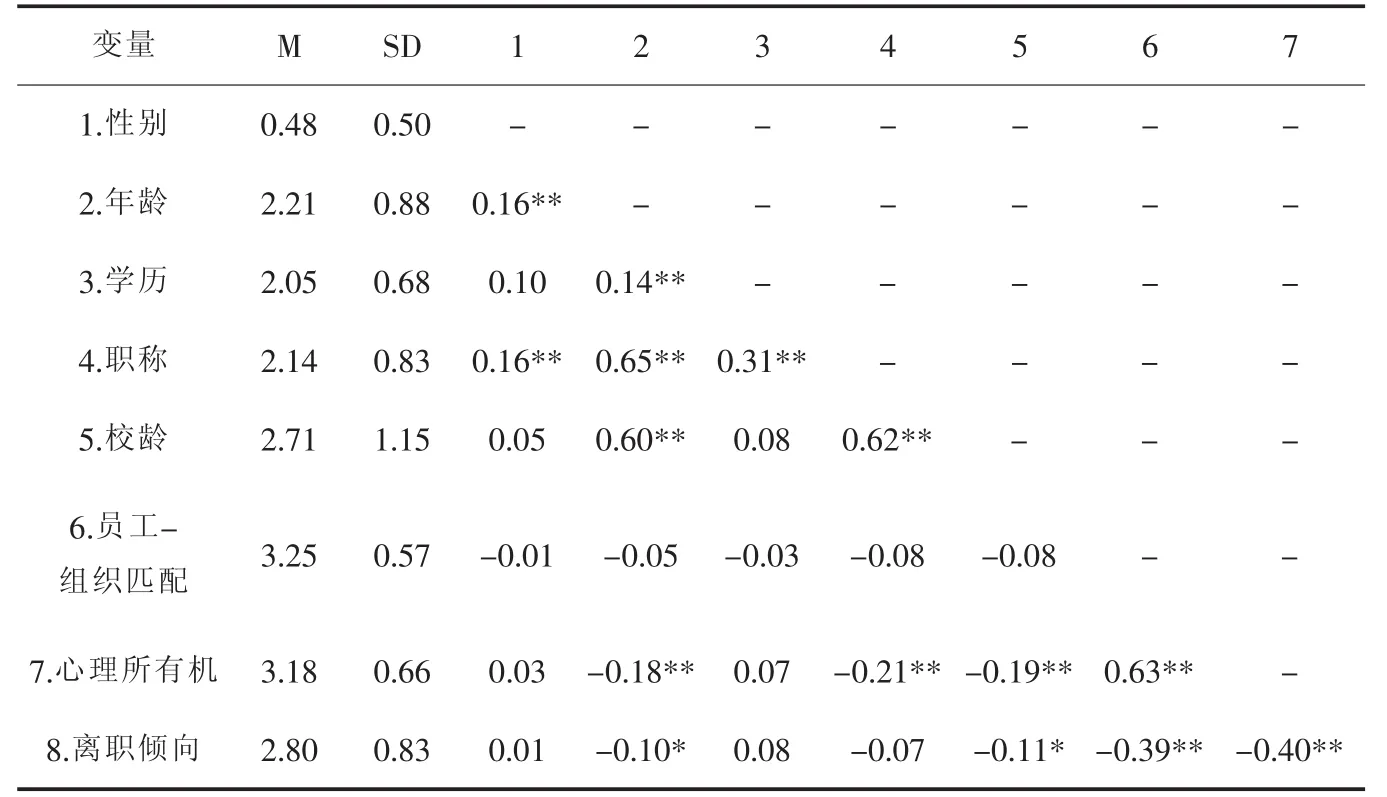

各变量的均值、标准差和相关系数如表1所示。数据显示,员工—组织匹配和离职倾向显著负相关(r=-0.39,p<0.01)。员工—组织匹配和心理所有权显著正相关(r=0.63,p<0.01)。心理所有权与离职倾向显著负相关(r=-0.40,p<0.01)。

(二)假设检验

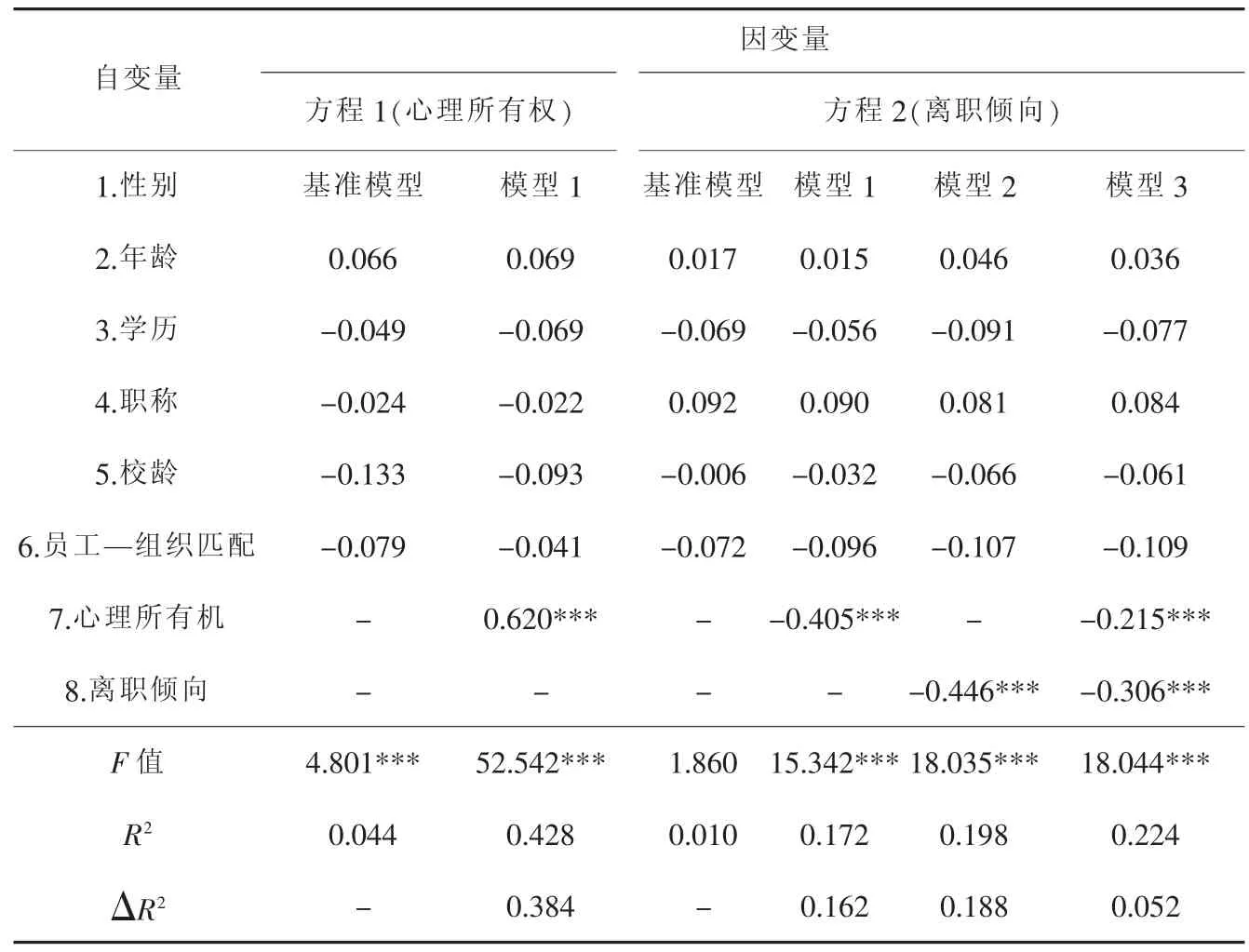

为了进一步验证员工—组织匹配、心理所有权和离职倾向三个变量之间的关系,文章采用分层回归分析,对变量两两之间的前因后果关系进行验证。分析结果如表2所示。

1.员工—组织匹配对心理所有权的回归分析

由表2方程1中的基础模型和模型1对比可知,性别、年龄、学历、职称、校龄五个人口变量对心理所有权没有显著影响,加入员工—组织匹配的影响后,R2达到42.80%,回归分析的解释力度增加了38.40%。同时员工—组织匹配对心理所有权的回归系数 β 值为 0.620,不等于 0,且显著(p<0.001),由上面分析可知员工—组织匹配对心理所有权有显著的正向影响。

表1 研究变量之描述性统计、相关分析及信度系数

表2 分层回归分析结果

2.员工—组织匹配对离职倾向的回归分析

由表2方程2中的基础模型和模型1对比可知,五个人口变量对离职倾向的影响并不显著(F=1.860,p>0.05),而加入员工—组织匹配的影响后,R2达到17.20%,回归分析的解释力度增加了16.20%。同时员工—组织匹配对离职倾向的回归系数β值为-0.405,不等于 0,且显著(p<0.001)。 由此分析可得员工—组织匹配对离职倾向有显著的负向预测作用。

3.心理所有权对离职倾向的回归分析

由表2方程2中的基础模型和模型2对比可知,五个人口变量对离职倾向影响不显著,加入心理所有权R2达到19.80%,回归分析的解释力度增加了18.80%。同时员工—组织匹配对心理所有权的回归系数β值为-0.446,不等于0,且显著 (p<0.001),由上面分析可知,由上面分析可知心理所有权对离职倾向有显著的负向影响。

4.心理所有权的中介效应检验

(1)运用分层回归法检验

1986年Baron和Kenny提出了判断中介作用是否存在的方法,该方法有三个步骤:1)自变量和中介变量存在显著相关。2)自变量和因变量显著相关。3)因变量同时与自变量、中介变量回归,中介变量的回归系数达到显著,而自变量的回归系数相较于第二步减小;当第三步自变量对因变量的回归系数不再显著时,这个中介起完全中介作用;当第三步中的自变量对因变量的回归系数减小,但仍达到显著水平时,这个中介变量起到部分中介作用[31]。文章采用这种方法验证前面提出的假设,验证心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向之间存在中介的作用。

前面已经验证了员工—组织匹配和心理所有权都对离职倾向存在着显著影响,同时员工—组织匹配对心理所有权存在显著相关,满足了Baron和Kenny三步骤中的前两步,因此,可以直接进行下一步的验证。由表2方程2中的模型1及2与模型3的对比,当离职倾向为因变量,员工—组织匹配和心理所有权为自变量进行回归分析,得出心理所有权的回归系数为-0.306,p<0.001,仍然显著。同时模型3中员工—组织匹配的回归系数为-0.215(p<0.001),相较于模型1中的回归系数降低了,但仍然显著。这一结果说明了心理所有权对员工—组织匹配和离职倾向的关系有部分中介的作用。

(2)非参数 Bootstrap 法检验

分层回归分析的方法作为一种传统的中介效应的检验方法,近年来其合理性和有效性受到了越来越多的质疑。基于这种情况,为了能够确保文中结论的准确性,研究在进行分层回归的分析的基础上,运用目前心理学和组织行为学等学科中较为流行的Bootstrap检验法进行中介效应的检验。

检验结果显示,在95%置信区间下,中介检验结果显示,在95%置信区间下,中介检验的结果没有包含 0(LLCL=-0.0506,ULCI=0.0174),表明心理所有权的中介效应显著,且中介大小为-0.0333。此外,控制了中介变量心理所有权之后,员工—组织匹配对因变量离职倾向的影响显著(LLCI=-0.0724,ULCI=-0.0254,区间不包含 0),表明心理所有权在员工—组织匹配与离职倾向之间起到的是部分中介作用。

四、结论与启示

(一)研究结论

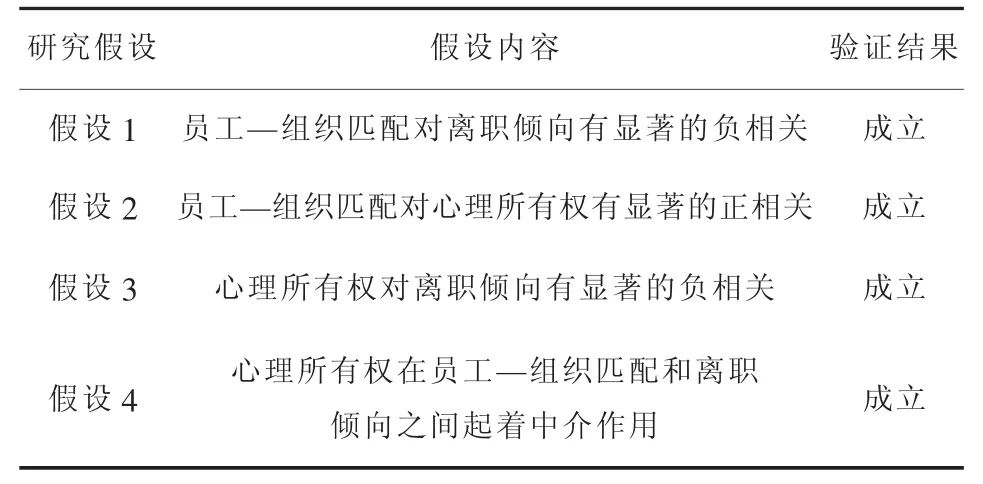

文中选取高校414位教师为对象,围绕员工—组织匹配、心理所有权、离职倾向的关系进行探讨,研究验证了所提出的假设(见表3)。

表3 假设检验结果汇总

1.员工—组织匹配与离职倾向的关系

研究验证了员工—组织匹配对离职倾向的负向关系,员工与组织价值观匹配越高,员工的离职倾向就越低。回归分析结果显示,员工—组织匹配对离职倾向的回归系数为-0.405,员工组织之间的良好匹配能降低员工的离职倾向。随着人力资源市场和社会保障体系的建立和完善,个体不再将组织作为未来生活的唯一寄托,对离职的顾虑也就逐步减弱,而员工与组织之间价值观的匹配会降低员工的离职意愿,保障组织员工队伍的稳定性[32]。因此组织在招聘和培训活动中,应该把重视员工价值观和组织价值观的匹配度问题。

2.员工—组织匹配和心理所有权的关系

研究发现,员工—组织匹配对心理所有权有显著的正向预测作用。当员工与组织的价值观匹配度越高,员工心理所有权越高,员工—组织匹配对心理所有权的回归系数为0.620。这一分析结果与Van Dyne等人的研究结果相一致,表明个体与组织之间较高的价值观匹配,会使两者在态度与行为方面表现出诸多相似之处,这有助于员工与组织的和谐相处以及对共同目标的追求,从而使员工对组织产生依恋和归属之情。这种将组织与自身合二为一的积极情感体验会对个体对组织的心理所有权产生影响[23]。

3.心理所有权和离职倾向的关系

心理所有权与离职倾向之间的关系再次得到验证。结果表明,员工心理所有权越高,离职倾向就越低。如前所述,拥有心理所有权的员工可能会认为自己是组织的一员,通过角色以外的行为致力于完成工作,并愿意承担起保护组织的责任,不愿意轻易离开组织。据此,组织在管理过程中,要重视提升员工的心理所有权。

4.心理所有权的中介作用

通过回归分析的三步骤的方法和非参数Bootstrap法验证了心理所有权的中介作用。回归分析的结果显示,加入心理所有权后,员工—组织匹配对离职倾向的回归系数由-0.306降低到-0.215,但仍然显著,心理所有权在员工—组织匹配与离职倾向之间起到部分中介的作用。非参数Bootstrap法检验出来的结果也验证了这一结果。结果表明,心理所有权在员工—组织匹配和离职倾向之间起到了部分中介的作用,员工—组织匹配可以直接影响离职倾向,也可以通过先影响员工心理所有权,进而影响员工的离职倾向。也就是说员工当感到自己的价值观和组织的价值观不一致时,就会产生离职的念头;或者说,员工当感觉自己的价值观与组织的价值观不一致时,就会缺乏对组织的归属感,进而产生更强的离职念头。

(二)管理启示

组织的管理者要想从根本上降低员工的离职倾向,稳定员工队伍,可以从提高员工—组织匹配度及员工心理所有权两方面来考虑。

1.提升价值观的匹配

第一,招聘过程中,重视员工与组织价值观的匹配。实证研究的结果表明,员工—组织匹配对离职倾向有显著的负向影响,组织在招聘新员工的过程中,要关注员工与组织价值观的匹配程度。如果被录用的员工价值观与组织价值观匹配度高时,可以尽可能避免新录用员工价值观与组织价值观不匹配而导致的离职行为,进而提高了招聘的有效性,降低了离职率。因此在员工加入组织前,组织应当向外界传递清晰的价值观信息,让外界能清晰地接收到组织价值观信息,吸引到那些与组织价值观相符的应聘者来加入组织,并且在甄选的过程中,拒绝那些与企业价值观不符合的应聘者。

第二,新员工培训过程中,加强价值观的培训。新员工加入组织之后,组织管理者通过对新员工进行系统的培训,向新员工灌输组织的文化与价值观,鼓励员工主动学习,使员工在潜移默化中内化企业的价值观,认可组织的价值观。

2.提升员工的心理所有权

根据研究结果可知,心理所有权对离职倾向有显著的负向影响,组织可以通过提高员工的心理所有权,进而降低离职倾向。具体的做法可以是组织定期为员工组织集体活动,帮助有困难的员工解决问题;还可以适当地对员工放权,增加其对组织的控制感,提高其归属感,把组织当成自己的家;通过监督参与、信息参与等员工参与组织管理的方式,让员工提升对组织的归属感,加强其主人翁精神。

(三)研究不足与展望

研究还存在一些不足之处:首先,在调查过程中向被试强调了问卷填答的匿名性和保密性,对于某些问题不可避免地存在心理暗示和防御心理,这将影响研究结论的真实性和可靠性。其次,研究的对象为高校教师,研究结论是否适用于其他组织有待进一步检验。未来的研究有必要扩大样本的采集范围,使样本更具有一般性。第三,员工—组织匹配与离职倾向之间的作用过程是比较复杂的,其影响因素除了心理所有权外,应有其他的变量。未来的研究,应考虑将其他相关变量纳入研究框架,以更为准确、全面地探讨员工与组织的匹配及其后果问题。