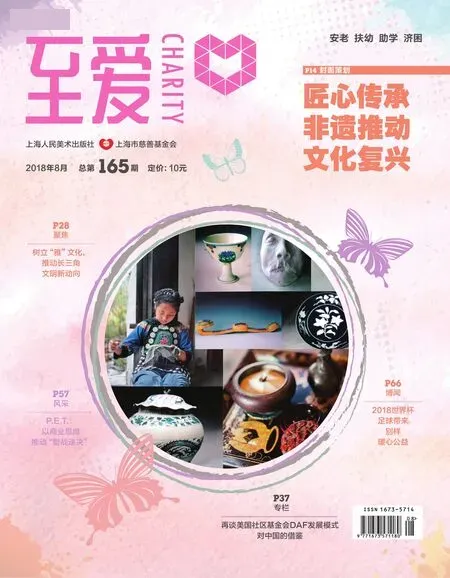

活在时光里—访中国古陶瓷修复第一人蒋道银

文|圆活

01

从技到艺

古陶瓷修复技艺,是一项运用虫胶树脂等天然材料、有机材料、化学合成材料和模塑成形工具,使残损的文物艺术品得以恢复原有神韵的特殊技能。一直以来,古陶瓷修复技艺是文物界首推难度最大、品质要求最高的一门技艺,经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

让这门技艺成为艺术的,正是古陶瓷修复第一人蒋道银。1974年因为偶然的机缘,蒋道银因其出色的审美能力、绘画能力、造型能力以及动手实践能力调入上海博物馆文物修复部,从此走上了古陶瓷修复之路。作为陶瓷修复专家,他成功修复的陶瓷器多达500余件,包括远古到近代的,其中他修复的一件唐三彩彩绘仕女俑,原先裂成16块碎片,修复后栩栩如生、端庄迷人。他修复的部件釉、彩、胎都和原件一模一样,这是相当不容易的。蒋道银修复的文物上千件。从良渚文化扁足陶鼎到南宋官窑,从辽白釉碗到明青花双系扁壶瓷配瓷,从唐彩绘陶仕女俑到徐秀堂紫砂艺雕螃蟹。

近年来,蒋道银又带领团队前往成都,为“2001年全国十大考古发现”之一的金沙遗址进行古陶瓷修复,所有作品均被收入成都博物馆。之后,团队应邀奔赴大名鼎鼎的“南海一号”进行修复,共修复了15件宋代德化窑立笠大碗,为我国文物事业做出了巨大的贡献。“南海一号”是我国南宋时期的古船,与之沉入海底的还有船上数万件宋瓷,考古界称“南海一号”的价值足以媲美兵马俑与敦煌莫高窟。

超越极限

传统的古陶瓷修复必须经过拆卸与清洗、拼合与粘接、补缺与打磨、打底与做色、做旧。这过程中综合了造型、雕塑、书法、绘画、化工材料等技艺,难度已经很大。而在蒋道银的修复生涯中,还有几件作品的修复更是难上加难。

比如,香港佳士德拍卖公司曾以2000多万港币拍出了一个明永乐青花扁瓶。在上海博物馆也有一件同样的珍藏了数十年的明永乐青花扁瓶,只是因缺耳、缺环、缺颈、缺盖而长期闲置在库房。为了修复这件青花扁瓶,蒋道银决定采用的便是古瓷器修复中最难也最有挑战性的“瓷配瓷”。“瓷配瓷”是指古陶瓷残缺部分用烧制一块相同的陶瓷器切割打磨后补缺,这一工艺对于一般修复者来说是一门高不可攀、不可思议的工艺。它要求修复人员必须熟悉陶瓷器制作工艺,要掌握各个时期、各个窑口的风格、特点,有关瓷器的胎、釉彩的配方,以及成瓷后的收缩比例、器物拼接处的处理、新器做旧等一系列高难度的技术问题。

为此蒋道银赴景德镇市与有关单位联手,研制明代永乐时期的青花彩、釉、胎的配方,按照当时的制作方法,烧制一批跟原件风格极其相似的瓷片,再进行挑选。最初的几炉作品都以失败告终,因瓷器烧制是火的艺术,经过1300℃的高温之后,谁都不知道最终呈现的会是什么颜色,即使是同一个窑,中间和旁边也不会是一个颜色,但只要稍有色差,就预示着“瓷配瓷”的失败。经过一年多的尝试,在几百件烧制品中,蒋道银终于选出一部分理想的瓷片,用微型雕刻机稍作切割打磨,吻合后再去釉做旧,去掉新瓷的极光,做出自然老化的效果,然后安装成型。如今,在上海博物馆,这件明永乐青花扁瓶作为馆藏重器被展出,其“瓷配瓷”的修复方法古今中外无人能及。

又比如,首都博物馆的精品文物展厅有一只被视作“镇馆之宝”的元青花凤首扁壶。这只扁壶以昂起的凤首为流,以卷起的凤尾为柄,凤身绘于壶体上部,双翅垂至两侧,构思别具匠心。然而,这件文物出土时,只是48块碎瓷片,大的也就巴掌大小,小的只有黄豆那么大,蒋道银耗费了13个月,让这只扁壶重现神韵,甚至连薄厚不一的钴料斑、重叠处的铁锈斑、晕散均一一再现,看不出任何人工修补痕迹。

青花瓷修复难度大,很大程度是因为作色这道程序。“元青花作色”在元代时使用的是进口的苏麻离青材料,颜色蓝中带黑。当古陶瓷烧制温度达1300℃时,钴料会产生特有的“青花晕”,类似中国水墨画的晕染效果。对修复师的考验是,必须通过多角度、多次上色覆盖,基本要达到与元“青花晕”相同的效果和晕染韵味,没有多年的功夫根本无法做到这一点。

一心一意成一事

在蒋道银的世界里,万事万物似乎都有着旺盛的生命力以及独特的审美趣味。在他随手拍摄的手机照片里,盛夏里随风摇动的树叶、校门口湛蓝的天、夕阳下古寺的光与影、池塘里微微展翅的天鹅,一切都美得说不出话来。在他的眼里,凡事都是活泼泼的,仿佛伸手就可以触碰到。正是这样一双眼睛,让一件件不可能的作品化为可能。在几十年的时光里,他独自打理着一片片碎瓷,把那些被隐没在岁月里的器物一件件唤醒,再一件件还原归位、放置妥帖。

在采访中,蒋道银感叹现在已经很难培养古陶瓷修复的新生力量。但他觉得根本原因并不是现在的高物价、高房价,而是年轻人耐不住寂寞、沉不住气,也难有要为祖国尽一份心的豪情壮志。一心一意成一事,是一个匠人的磊落,也是一个匠人终极的孤独,在漫漫岁月中,正是这份坚守让一切的忍受都变成享受。

蒋道银

02

03

国家级非物质文化遗产传人,1966年毕业于上海戏剧学院舞台美术专业;1974年调入上海博物馆文物修复部,师从胡渐宜。经过几十年的基础学习与工作磨练,在掌握了传统的技艺后,逐步将中国的传统工艺和国外的先进材料与工艺相结合,形成了自己严谨的科学修复文物风格。1988年任上海博物馆文物修复部副主任;1992年被聘为古陶瓷修复高级工艺师、副研究员。历任中国文物学会文物修复委员会理事、常务理事;1993年成功地试制“瓷配瓷”的修复方法,使得瓷器修复后的寿命提高了几倍,修复件至今完好无损,这种先进的修复方法至今国内外同行无人超越,被称为中国古陶瓷修复领域第一人。曾出版《上海市长宁区非物质文化遗产保护项目系列丛书》之《古陶瓷修复技艺》,现担任上海视觉艺术学院古陶瓷修复专业教授,将多年的修复技艺传授于学生。

——胡可敏捐赠文房供石展将于 4 月 29 日在上海博物馆拉开帷幕 !