明代固原东路白马城遗址考察研究

□沈浩注 吕治辉

白马城遗址位于甘肃省庆阳市环县芦家湾乡庙儿掌村复凤山上,前两次文物普查明确其为明代古城,但缺乏相关深入研究。笔者在第三次全国文物普查中受城址内残碑的启发,拟对城址等内容略加考证,不妥之处,请批评指正。

一、城址概况

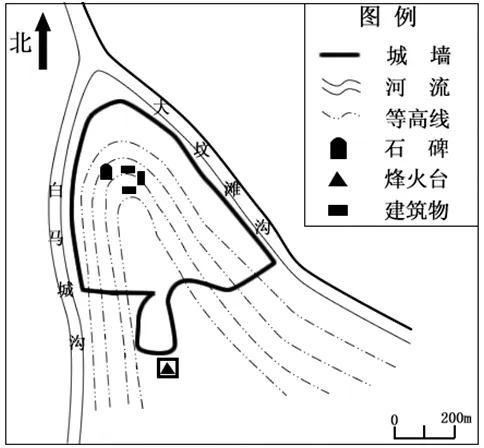

图1 白马城遗址平面图

白马城遗址东北距芦家湾乡政府约5千米,西距固原地界约2千米。这里地形复杂,属黄土高原丘陵沟壑区,起伏不平的山丘被千沟万壑交错切割。城址所在之复凤山南高北低,东为大坟滩沟,西为白马城沟,两沟交汇于山之北,形成三面临沟之势,地形环境特殊,具有重要的战略意义(图1)。该城依山之峻,据河之险,城墙先从大坟滩沟边向南延伸,然后转直角向西爬上山腰,绕过山顶直抵白马城沟边,再转折沿沟边向北。东城墙长约740米,西城墙长约650米,南城墙长约580米,北城墙长约140米,周长2110米,总面积约25万平方米,墙基宽6—12米,顶宽2—6米,残高4—10米,墙体隔段筑有马面,马面呈方形,边长约4米。在西墙北部有一段东西向残墙垂直交于西墙,南墙西部也有一段南北向残墙垂直交于南墙。山顶南墙外筑有瓮城,呈椭圆状,长约150米,宽约110米,周长约520米,面积约1.6万平方米,俗称“紫禁城”。临沟城墙以沟堑为主要构筑形式,坍塌比较严重。其余为夯筑城墙,保存较好,夯土层厚12—14厘米。城墙上共发现四处豁口,分别是东墙靠北部的墙体外折处、南墙 “紫禁城”东西两侧和北墙中部。城东部和北部以台地为主,宽阔平坦,南部以山脊为主。城中央有一清代庙宇,香火依然旺盛。城址内瓷器标本十分丰富,时间跨度较大,主要类型有刻花青瓷、青花瓷、白地黑花瓷等,其中刻花青瓷属宋代耀州窑所烧,白地黑花瓷具有元明时期风格,青花瓷为典型的明清时期日用瓷。

城址周围分布有烽燧6座,均呈方梯形,由黄土夯筑而成,依形制应属同时期产物。其中1号烽燧位于南城墙外山顶处,有台基带围墙,高约10米,面积近500平方米。2、3号烽燧分别位于城北面的东西山头,高约8米,面积百余平米。其余三座分别位于城南沟边台地上和南城墙外山洼地带。从位置关系看,1、2、3号烽燧与城堡明显构成犄角之势。

城东侧约200米处的沟边台地上有一处明代墓葬群,曾出土墓志两合,分别为“明诰赠奉国将军李公淑人郭氏虎氏合葬墓志铭”和“大明武略将军李君墓志铭”。初步研究确定此为明代李姓将军之家族墓,有关墓志内容和家族事迹将另撰文论述。

二、史料记载及研究情况

白马城系固原东路的重要防御之地,明代的官修史书、臣工奏折以及地方史志均有记述。

《嘉靖固原州志》载:“白马城堡,在州东一百二十里,一名撒都儿城。本苑马寺牧地,有井泉。嘉靖四年,杨一清复来总制,筑城。周二里三分,高二丈八尺,阔二丈七尺。东北二关,周五里三分,东南北三门,上各有楼;壕深二丈,阔一丈五尺。募军戍守,人给地一顷,使自耕种为业。奏调榆林卫百户五员领之。”[1]24《万历固原州志》载:“白马城堡,古撒都地土城。周围五里三分,高阔各三丈,嘉靖四年,总制杨公一清,筑修东北堑山,增筑关城;岿然山巅崖堞,称天险焉,仓场全设,辖民堡五,墩台一十九座。在州东九十里。”[1]139《万历固原州志》又载:“白马城,操守官一员,马步军一百七十四名,马骡八十一匹头,军火器械四百二十四件。”[1]153

张雨《边政考》载:“白马城堡,驻扎操守一员,坐堡官一员,千百户所官全。……白马城堡,军士原额马步一千二百九十五名,除逃故外,又除分拨总兵二百五十三名,固原游兵五十一名,见在本堡守墩四十六名,留堡五百八十一名。马原额四百二十七匹,除倒损外见在四百一十四匹。”[2]192,199-200

对白马城记载最详是杨一清的《为谘访群策以禆边务事》①(以下称《边事》)和王九思的《固原东路创修白马城记》②(以下称《城记》)。《边事》是嘉靖三年(1524)杨一清第三次总制三边时所呈奏折,其中不仅详细记载了修筑白马城的前因后果、经费预算、夫役来源、工程进展等情况,而且对城堡规模和屯田范围、附属建筑、驻兵来源和规模、将官委任等均有论述。《城记》是明代著名文学家王九思专为修筑白马城所撰之记,主要记述修筑白马城的过程,其侧重于褒扬杨一清的功绩,故其内容不如《边事》详细,但其恰与城址内残碑正面内容雷同,可补残碑之阙。

《读史方舆纪要》亦载:“白马堡在州(固原)东北百三十里,有城,置仓于此。《志》云:堡西去镇戎所百里,正德中总制杨一清筑,自是固原东路之患渐少。”[3]2807

三、筑城背景及过程

明朝建立后,“元人北归,屡谋兴复。……故终明之世,边防甚重”[5]2235,残元势力始终是明王朝最主要的边患。为了建立强大的边防体系,明初即开始沿长城设立军事防线,至弘治年间逐步建立起东起辽东西至甘肃的“九边”防御体系。固原是“九边”中最后设立的重镇[6]。“三边据险,固原居中,左顾则赴援绥、灵,右顾则迎应甘、凉,是谓四塞之接也。”[1]1固原亦为三边之最要,“初,寇未入河套,平凉、固原皆内地无患。自孛来住牧后,固原当兵冲,为平、庆、临、巩门户”[5]4744。自此,固原战事渐趋增多。面对固原地区边防局势的日趋紧张,明廷认识到固原镇边防的重要性,开始启用重臣驻扎固原总制三边军务。成化十年,“王越总制延绥、甘肃、宁夏三边,驻固原”[5]169。“(成化)十四年秋……诏起户部尚书兼右副都御史(秦纮),总制三边军务。”[5]4744嘉靖三年,“起致仕大学士杨一清为兵部尚书,总制陕西三边军务”[5]219。白马城正是杨一清此次总制三边时所筑。

杨一清上任后发现,“总制尚书秦纮仅修四五小堡及靖虏至环庆治堑七百里,谓可无患。不一二年,寇复深入,是纮所修不足捍敌”[5]5226。他广开言路,博采群议。由于“(固原)中路预望城添设平虏一所,召军一千余名;西路红古城添设一堡,召军四百余名,各委官操守,地方赖以无虞。自此以后,虏见彼处有备,却由东路地方狮子川、毛居士井入寇,其白马城、白马井等处即巢穴之所,由此而南,深入镇原、平凉、泾州等处”,嘉靖壬午(1522),“大虏正在白马井、白马城等处扎为巢穴,更番掳掠,足为证验”。白马井其地“系紧要隘口,地势悬孤,善水草,颇称肥饶”。于是,固原地方官成文、刘文、符深和张子仪等会呈请于旧撒都城即白马井处添筑城堡,“拨军在彼占据水头,使贼马不得饮水,则贼路自可断绝”。杨一清和陕西都御史王荩先后派成文、刘文、符深、王玉等人前往勘处并负责筑城,杨一清还就筑城事宜呈奏嘉靖帝。

从白马城的选址来看,其地不仅水草丰美,而且具有特殊的战略地位。首先,这里是固原东路南下平凉最捷之径,南距平凉仅有百余千米,自古以来就是交通要道,今宁夏S203省道由此经过。其次,白马城占据了白马城沟和大坟滩沟的发源地,水流由南向北,两沟之水交汇于城之北,符合“制高以御下”的防守原则。第三,这里原来就已经存在城址,不仅可以证实此地历来就是重要的兵家必争之地,而且只需对原城进行加固改筑,可以节省许多人力和财力。白马城的修筑可以说是尽地利之宜,巧妙利用两沟夹山的地势,依山筑城,无险处筑墙,临沟边削堑,视野开阔处修墩,形成南高北低、三面临沟之势,既有墙又有沟,还有墩台,不但构思巧妙设计科学,而且具有完备的军事防御功能。关于筑城时间,《碑记》和其他史料均记载白马城修筑于嘉靖四年,唯《读史方舆纪要》载为正德中所筑,此为《读史方舆纪要》记载之误。对于具体修筑时间,《碑记》载:“八月初吉,工兴,十月以成事告。”但是《边事》中符深称:“本年七月十六日……督工修筑。至本年十一月十四日,前项城垣并大城北门,俱各筑完,其南门并官厅、仓厫楼铺,缘冬深土脉结冻,未曾筑造。”从城堡规模和奏折的属性两方面分析,当以《边事》记载时间为准。经调查遗址总周长约2630米,与地方史志中记载的五里三分比较接近,《边事》中的计划规模为“周围共四里”,可见在具体筑城过程中工程有所扩大,工期也相应有所延长。

四、防御体系

明代九边沿线军事防御实行总兵镇守制度,各镇由总兵负责统辖,镇下设路,由参将分守,路下有卫所,所统辖总旗。按军事堡寨则分为镇城、路城、卫城、所城和堡城,每城管辖一定的范围,其下又统辖部分民堡和一定数量的墩台,这些军事单元构成了不同等级、不同用途、互相有机配合,具有一定纵深的严密、完整和连续的长城防御体系。[7]19

白马城属固原东路防御体系之核心,“辖民堡五,墩台一十九座”,据分守固、靖等处地方参将刘文上呈杨一清奏折称,白马城修筑后,“召集军士一千一百余名,在彼防守,及西路红古城增召军士与旧军共有一千名,各委指挥一员操守,百户一员坐堡”。由于白马城和红古城都是冲要之地,分守墩隘、边堑数多,“凡有警报,操守官领兵截杀,坐堡官收敛守城,其墩台、边堑、马队等项,缺官提调管理”。固原卫又本来就缺少官员,刘文建议从宁夏和延绥调来多余的千、百户十名分拨给白马城和红古城,此事在城内碑刻上得到了证实,即“延绥改铨固原卫白马城管队、领军百户五员:林山、张聪、王颙、郭润、李铭”。《碑记》背面详细记载了白马城的防御组织结构,直接负责城堡的有操守、坐堡百户、领军百户、管队总军、仓攒、医士、术士、乡老等,上级管理官员罗列了从提督、镇守太监……都指挥和都指挥佥事等。

由城堡规模、驻军数量和组织结构看,白马城初修时期至少应该是所城级别,城内有仓厫二座、南北二门城楼、楼铺六座、官厅前后两座,各三间,厢房四座。但是随着边防形势的缓和,驻军数量亦随之减少,至万历时期仅有操守官1员,马步兵174人,白马城防御作用明显弱化,各种史料中鲜见记载。虽然《碑记》中的城堡屯田范围残损不全,但是《边事》中却有补充,即“东至万安苑桃林坡草场四十里为界,南至三岔口清平苑草场五十里为界,西至天城山群牧所地界五十五里为界,北至阿思蓝崾岘平虏所地界五十里为界”。可见,白马城的屯田范围也有方圆百里。因白马城在清平苑草场之内,又与万安苑草场相邻,除防御固原东路虏贼入侵外,保障二苑牧马的安全亦为白马城之要务。故杨一清在奏折中称其“不止保障地方,亦欲防护官马”。同时明确了城苑之界限,使耕种与放牧互不侵越,“如违,各依法究治”。

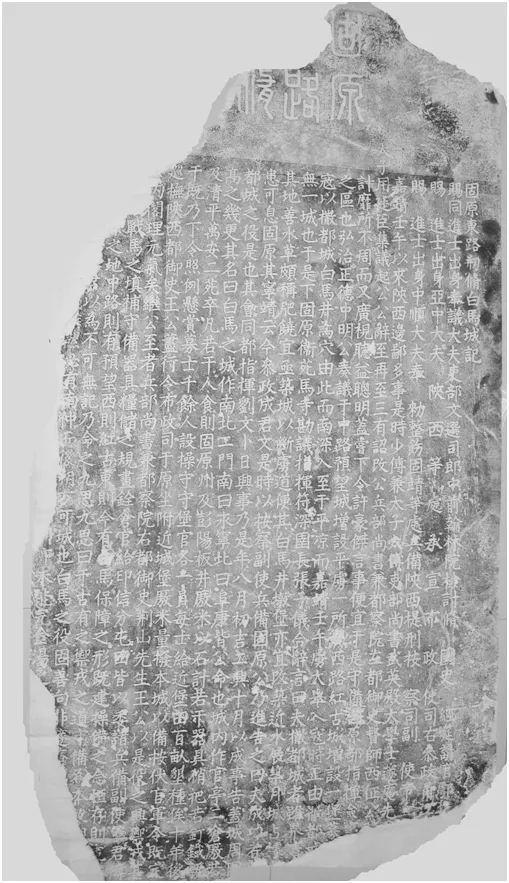

五、关于《固原东路创修白马城记》碑

白马城内的石碑系筑城后所刻之记事碑,其详细记载筑城背景、过程及相关人物等事项,对于研究白马城及固原边防形势具有重要价值,其文由王九思所撰、被收录在《渼陂集》中之《固原东路创修白马城记》大部分内容一致。但是在筑城完毕后二者内容出现差异,《碑记》中有载:“令既定,公……处内阁理元气矣!继公至者,兵部尚书兼都察院右都御史荆山先生王公,以是役之兴,御戍甚切。然……士战马之填补,守备器具粮储之规画,铨仓官、给印信、分屯田,皆以委诸兵备副使桑君溥,次……”此部内容在《城记》中则缺失。命九思撰写此文者,《碑记》中称是桑溥,《城记》中却持成文说。《城记》仅颂扬杨一清一人,而《碑记》则颂扬杨一清和王宪两人。这说明撰写《城记》与刊刻《碑记》存在时间差,也恰反映了此时段之人事变动,即王宪接替杨一清总制三边,桑溥接替成文任固原兵备副使。

《碑记》正、背面人物全然不同,且字体风格存在明显差异,可能刊刻时间亦不相同。按照刊刻时间应与所刻关键人物任职一致性的原则,正面刊刻时间应在王宪和桑溥的任职时间内,王宪嘉靖四年十二月至七年二月任总制,桑溥四年十月至六年十一月任兵备副使,取二者交集即嘉靖四年十二月至六年十一月为正面刊刻时间。背面内容记载以王琼为首的大批官员,经查官员履历,最晚任职的是嘉靖七年二月王琼总制三边,最早离任的是嘉靖八年十一月任维贤调离陕西布政司左参议。所以,嘉靖七年二月至八年十一月为背面刻写时间。

通过梳理筑城过程并查阅相关人物之履历,可补阙《碑记》中开始几行内容。第二行“赐同进士出身奉议大夫吏部文选司郎中前翰林院检讨修国史经筵讲官……”当指王九思,这反过来又补充了史料中对王九思任经筵讲官的缺载。第三行“赐进士出身亚中大夫陕西等处承宣布政使司右参政……”应为成文,但是史料中均记载成文任左参政,这里应是刊刻失误所致。第四行“赐进士出身中顺大夫奉敕整饬固靖等处兵备陕西提刑按察司副使……”即指桑溥。

六、结 语

白马城修筑于两沟交汇处,控扼三川,据险为墙,环城又筑有六座烽燧,有墩有堡共同构成了严密的军事防御体系,不但巩固了固原东路的防线,而且与中路预望、西路红古,共同建起了固原的保障之形。嘉靖十五年(1536)制臣刘天和在奏折中充分肯定了白马城的功用:“固原一镇,为套虏深入之冲。前尚书秦纮修筑边墙,延袤千里。然每大举入寇,尚不能支。及杨一清筑白马城堡,而后东路之寇不至。”[8]

白马城建城历史渊源清晰可溯,相关史料记载丰富翔实,遗址保存现状较好,对研究明代中期西北边疆关系和固原镇的军事防御体系建设具有重要价值。白马城属典型的明代军堡,有关筑城方面的详细资料对研究明代边防城堡的修筑亦具有一定参考价值。

修筑白马城是杨一清军事思想的体现,也是他“安边策”的重要实践。他一生三次总制三边,第三次时已年逾古稀,在任时间仅一年,但对于修筑白马城则是亲诣视察,费尽心血,不仅为此事撰写了长达数千字之奏折,详述筑城各项事宜,而且为南北城门命名“永宁”与“阜康”,流露出他对边境安宁、人民幸福安康的美好愿望。同时,明代的众多高官和地方官员均参与了白马城的修筑和防御,他们的事迹有幸被保存下来,为研究相关历史人物提供了重要资料。

白马城是在旧撒都城基础上进行改筑而成,城址内现存的两段残墙当为旧城之墙。有关撒都城史料缺载,无法确定其初创年代,但是此地宋代时为宋夏之边境,且城址内出土较多的宋代瓷片,未见前朝标本,推断其可能始建于宋代。但撒都城之名富有浓郁的草原文化特色,应该非宋城之名,从城址内的元代瓷片分析,撒都城可能是元代沿用时所更。明代改筑后再更名白马城,一直沿用至今。以上仅个人揣测,要厘清白马城的沿革,还有待于更深入地开展相关考古调查和研究。另外,关于白马城所辖民堡与墩台以及城内官厅、仓厫、厢房、兵营等城堡功能分布情况亦需开展相关考古调查。

附:碑文正面:

固原东路创修白马城记

赐同进士出身奉议大夫吏部文选司郎中前翰林院检讨修国史经筵讲官鄠……」赐进士出身亚中大夫陕西等处承宣布政使司右参政甬江……」

赐进士出身中顺大夫奉敕整饬固靖等处兵备陕西提刑按察司副使帝……」嘉靖壬午以来,陕西边鄙多事。是时少傅兼太子太傅吏部尚书武英殿大学士邃庵先……」天子用廷臣集议,起公,公辞,至再至三。有诏改公兵部尚书兼都察院左都御史督师西征。公……」计,靡所不周,而又广视听、益聪明,盖尝下令许豪杰言事便宜。于是,守备固原都指挥佥事……」之区也。弘治正德中,明公奏议于中路预望城增设平虏一所,其西路红古城增设一堡,募……」寇以撒都城白马井为穴,由此而南深入至于平凉。而嘉靖壬午,虏大举入寇时,正由撒都城……」无一城也。于是,下固原卫苑马寺勘议指挥符深、圉长张子仪合辞言曰:“夫撒都城者,虽界清……」其地善水草,颇称肥饶,宜亟筑城,以断虏道。便其白马井墩堡,亦宜改筑,近水展筑月城,占据……」患可息,固原其宁靖云。”今参政成君文,是时以按察副使兵备固原。公乃进告之曰:“夫成功者……」都城之役是也。”其会同都指挥刘文卜日兴事,乃是年八月初,吉,工兴,十月以成事告。盖城周围……」高之几,更其名曰“白马之城”,作南北二门,南曰“永宁”,北曰“阜康”,皆公命也。城内作官亭二,仓厫若……」及清平万安二苑卒,凡若干人。食则固原州及彭阳、板井厫米,以石计若干。器具稍把若钉铁砖瓦……」干。既乃下令,照例悬赏,募士千余人。设操守、守堡官各一员,每士给近堡田百亩垦种。俟十年后,量……」巡抚陕西都御史王公荩,行令布政司,于原坐附近城堡厫米,量拨本城,以备按伏官军。令既定,公……」处内阁理元气矣!继公至者,兵部尚书兼都察院右都御史荆山先生王公,以是役之兴,御戎甚切。然……」□□□士战马之填补,守备器具粮储之规画,铨仓官、给印信、分屯田,皆以委诸兵备副使桑君溥,次……」□□□□之地,中路则有预望,西则红古,东则今有白马,保障之形既建,操备之念恒存,则虎……」□□□□□。桑君以为不可无记,乃命之九思,九思曰:“于古有之,御戎之道,守备为本……」□□□□□□□□□然必有南仲而后朔方可城也。白马之役固善,向非邃庵……」……荆山公礼围经营有以成之,则亦未能完金汤之……”」

背面:

……」□□□□□□□□□场四十里为界」南至三岔口清平苑草场五十里为界」西至天城山群牧所地界五十五里为界」北至阿思篮崾岘平虏所地界五十里为界」钦差提督军务兵部尚书 王琼」钦差镇守陕西等处地方御马监太监 晏宏」钦差镇守陕西等处地方前军都督府都督同知 鲁经」钦差巡抚陕西等处地方都察院右副都御史 寇天叙」巡按陕西监察御史 张珩」端廷赦」钦差整节固靖兵备陕西提刑按察司副史 郭凤翔」钦差分守关西道陕西布政司右参议 陈毓贤」钦差分巡关西道陕西提刑按察司佥事 任维贤」钦差分守固靖环兰等处地方参将 李佐」中军陕西都指挥 张镐」都指挥佥事 黄振」杨振」赵杲」 杨信」

……操守白马城地方秦州卫 刘凯」坐堡百户 郭润」延绥改铨固原卫白马城管队」领军百户五员 林山」 张聪」 王颙」 郭润」 李铭」仓攒 惠万良」 刘尚金」医士 萧嗔」术士 郝羌」乡老 李贤」 何信」 李芳」 冯友才」 陈夫庆」卢敬」 夏景名」 夏武」 高世荣」

图2 碑记拓片

管队总军 孙世成」杨得林 惠芳明」 李友仓 吴洪」张得仁 潘仲敖」 许真 夏□春」□文涣 刘凤云」路廷禄 张□雷」周成 岳堂」常英 薛玄」赵赞 张钢」王现 陈□英 武长」刘子良 武天顺」张见 刘景」党怀 金名」李仁 吴真」朱□ 殷臣」苏□ 万景王」孟虎 高盘」□实 汪朝」赵怀 陈源」屈江 韩雄」孙玉 何义」任锡 杜迁」吴夫 陆庆」任虎 郝仁礼」张才 苏太」刘锦 高锐」高尚仁 冯保」□阳 苏廷禄 王交然」施得 郭景先」张仲良」

王□」吴廷王」韩清」高本」贺□」□廷东」邓□□」尚景」白廷□」张荣」唐斌」屈重仁」马□才」尚得山」付宝」李云」李永山」赵聪」

注释:

①此折在《皇明经世文编》和《杨一清集》中均有收录,但是后者较前者完整,本文主要参考后者。凡本文所引文献,如无说明者均引自《杨一清集》,唐景绅、谢玉杰点校,中华书局2001年。

②此折在《皇明经世文编》和《渼陂集》中均有收录,但是后者较前者完整,故此处引后者,见王九思:《渼陂集》,伟文图书出版社有限公司1976年,第355页。