四川盆地龙门山北段隐伏构造带特征及其油气勘探意义

杨跃明 陈 聪 文 龙 陈 骁 粱 瀚 刘 冉 关 旭 罗 冰 谢 忱

1. 中国石油西南油气田公司 2. 中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

0 引言

四川盆地北部(川西北)龙门山北段海相碳酸盐岩油气勘探历史悠久,从20世纪勘探至今经历了近50年的时间,早期发现了河湾场中二叠统茅口组和栖霞组石灰岩裂缝型气藏。2003年,矿山梁构造K2井在栖霞组钻遇厚层孔隙型白云岩储层,产淡水,未能获得工业性油气流。2014年,中国石油天然气集团公司针对川西北部二叠系台缘带白云岩储层部署ST1井,发现了栖霞组孔隙型白云岩气藏,随后在双鱼石构造实施的ST3井在泥盆系观雾山组、中二叠统栖霞组均钻获白云岩储层并获得工业气流,发现了双鱼石上古生界气藏。目前,已在双鱼石地区钻获多口高产工业气井。近期又在推覆构造带主体西侧部署了ST9井,并针对该区整体构造特征,部署了3条线束三维地震以及7条重磁电测线。随着勘探工作的稳步推进,深入开展龙门山逆冲推覆构造前锋带—山前带构造特征研究,是认识该区上古生界气藏整体特征、拓展勘探区带的重要前提。

为此,笔者利用新的钻探、地震和重磁电资料,研究了龙门山逆冲推覆构造前锋带—山前带的构造特征,认为在该推覆构造前锋带①号断裂之下发育大型隐伏构造带,进而描述了其构造特征和分布范围,指出该隐伏构造带与双鱼石区块有着相近的油气成藏条件且储层条件更为有利,是重要的油气勘探有利区带。研究成果可为龙门山逆冲推覆构造前锋带构造样式、整体构造格局的研究及该区下一步的油气勘探提供决策参考。

1 研究区地质背景

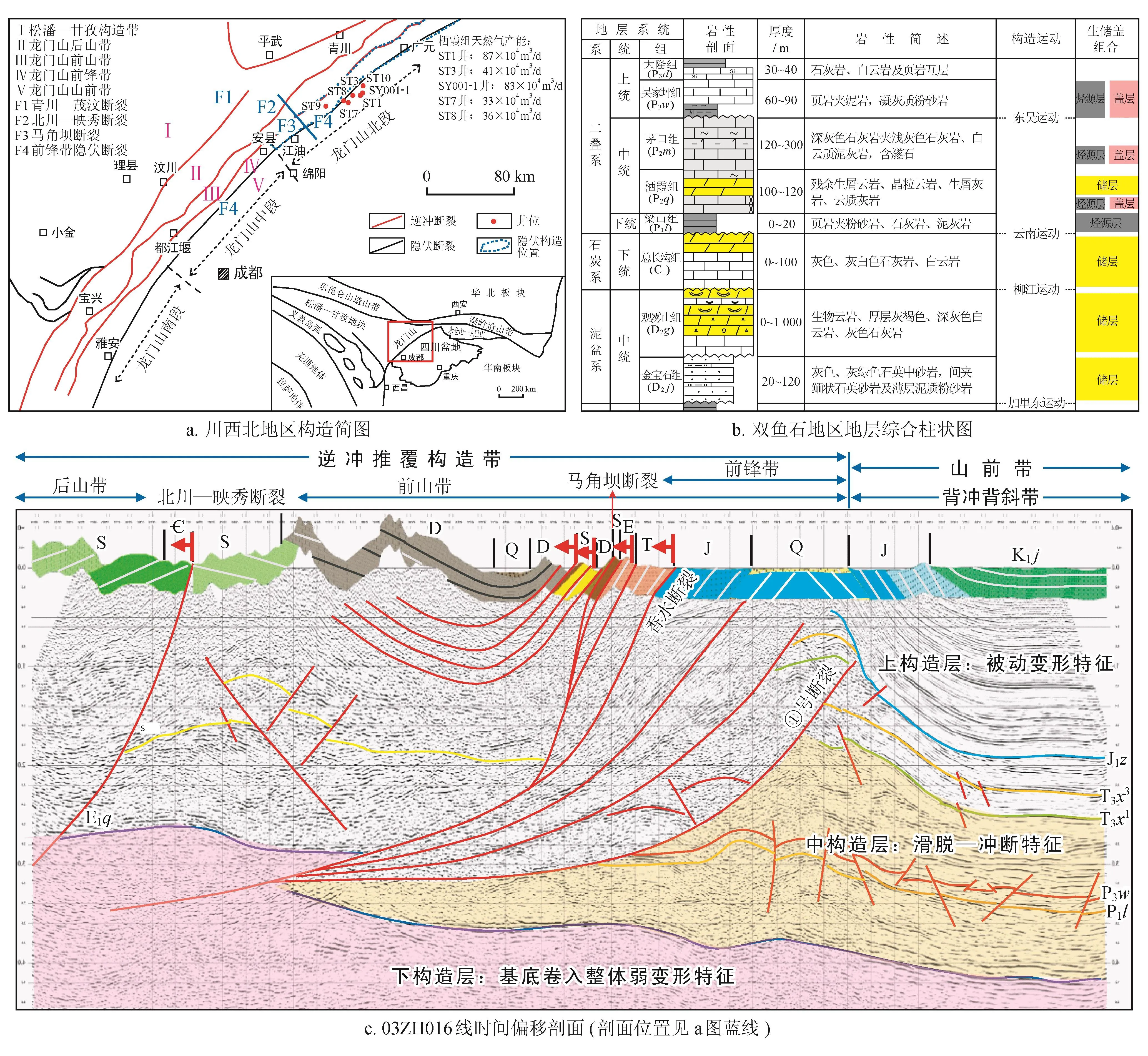

研究区位于川西北部龙门山北段。整体上,龙门山逆冲推覆构造带呈北东向展布,长逾500 km,宽30~50 km,构成四川盆地西侧的高山区,自北而南划分为3段(图1-a),安县—北川以北为龙门山北段,都江堰以南为龙门山南段,都江堰—安县之间为龙门山中段。自西向东,龙门山至盆地之间,形成了逆冲推覆构造带和山前带两大构造带。具体构造带划分以主干大断裂为界(图1):青川—茂汶断裂(F1)与北川—映秀断裂(F2)之间为后山带,北川—映秀断裂(F2)与前锋带隐伏断裂(F4)之间为前山带,马角坝断裂(F3)—前锋带隐伏断裂(F4)为前锋带,前锋带隐伏断裂(F4)以东至川西坳陷为山前带,在龙门山北段F4为本次研究识别的①号断裂。在垂向上也具有分层的特征,根据构造特征全区分为下、中、上3个构造层,其中寒武系及其以下地层属于下构造层,表现为弱变形特征,寒武系顶界以上至上三叠统须家河组为中构造层,表现为挤压褶皱整体变形,须家河组以上地层为上构造层,表现为北东变形特征(图1-c)。本次研究对象为前锋带隐伏断裂下盘的隐伏构造带。该隐伏断裂带东侧由于受逆冲推覆挤压作用产生整体褶皱变形,属于山前带的背冲背斜带,目前发现的双鱼石上古生界气藏就位于该背冲背斜带中。其中泥盆系观雾山组储层以生物云岩为主,栖霞组储层以残余生屑云岩和晶粒云岩为主(图1-b)。多期台缘滩相叠置发育控制了上古生界白云岩储层大面积连片分布。

2 前锋带—山前带构造特征

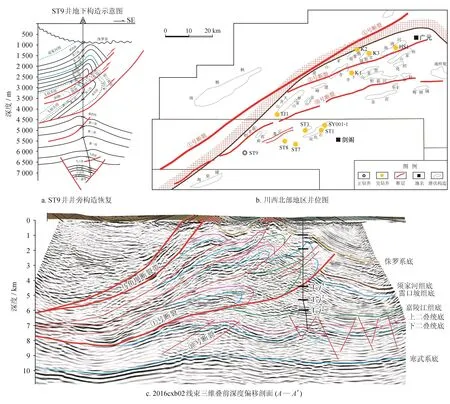

2.1 ST9井构造解剖

ST9井位于江油市东北部,构造上属于龙门山前山带的前锋带(图1-a),主探栖霞组和茅口组,目前已钻达茅口组,进深已超过7 600 m。钻探结果表明,该井缺失须家河组,上覆地层依次发育中侏罗统沙溪庙组、下侏罗统自流井组、中三叠统雷口坡组和下三叠统嘉陵江组,钻至垂深2 631 m嘉陵江组嘉一段均为正常层序,随后进入以嘉陵江组为主的地层倒转带,其间地层连续在嘉陵江组内重复,至垂深3 995 m嘉四段开始进入正常地层层序,深部地层为嘉陵江组—栖霞组的正常层序地层(图2-a)。

基于该井的钻遇地层情况,结合倾角测井资料,对ST9井进行井旁构造恢复(图2-a),该井钻遇龙门山前锋带下的边界隐伏断裂,称为①号断裂,根据①号断裂上下盘的构造特征,将ST9井地层结构分为4个部分:

1)①号断裂上盘倒转背斜西翼:钻遇中侏罗统沙溪庙组—下三叠统嘉陵江组正常层序地层,为倾向北西向的高倾角地层,倾角60°~70°。

2)①号断裂上盘倒转背斜核部:钻遇下三叠统嘉陵组及飞仙关组,地层倾向北东东向,倾角30°~ 45°。

3)①号断裂上盘倒转背斜东翼:钻遇嘉陵组,地层倾角在20°~80°范围内剧烈变化,判断为地层倒转、揉皱及破碎带,在嘉四段底部地层南倾,倾角0°~10°,倒转背斜整体结构在此结束,其下进入正常层序。

图1 川西北部构造纲要与构造分区特征图

4)①号断裂带下盘隐伏构造:自上而下层序正常,钻遇嘉陵江组—栖霞组,嘉陵江组的地层倾向为北西向,受深部段垒构造影响,飞仙关组—栖霞组为南东向,倾角介于20°~40°,地层层序正常,根据倾角特征,可以判断该部分嘉陵江组—中二叠统均被卷入挤压褶皱,该褶皱即①号断裂下盘隐伏构造。

ST9井钻遇龙门山逆冲推覆构造前锋带的隐伏断裂,该断裂上盘表现为局部小断裂错断的倒转背斜,隐伏断裂下盘发育隐伏构造,该隐伏构造自上而下层系正常,下三叠统嘉陵江组之下的地层均受到挤压,表现为挤压褶皱,褶皱隆起高度较大,是有利的构造圈闭。前人研究认为龙门山北段推覆作用形成于印支晚期[1-3],但是推覆体地层发育情况并未得到证实,ST9井的钻探表明,推覆作用始于雷口坡组沉积后,须家河组沉积前。前锋带隐伏断裂下盘隐伏构造仅发育下三叠统以下的海相地层。

2.2 前锋带—山前带构造特征

马角坝断裂上盘表现为唐王寨向斜主体的飞来峰构造,下盘为一系列逆掩推覆的正向冲断构造,进而再向盆地延伸表现为大范围的侏罗系沉积盖层分布。前锋带发育一系列隐伏断裂,其中①号断裂是马角坝断裂东侧距离最近的主干隐伏断裂。在喜马拉雅期大规模挤压推覆作用时期,西部的青川大断裂、北川—映秀断裂和马角坝断裂是应力释放和地层位移量的主要大断裂。

图2 过ST9井构造解释剖面图

利用ST9井井旁构造恢复,结合相邻的双鱼石三维区井震层位标定,对2016cxb02线束(以下简称三维02线)进行构造解释(图2-c)。三维02线①号断裂上盘嘉陵江组区域滑脱层之上地层发育倒转背斜。在这套区域滑脱层之下,为①号断裂下盘,构造形态整体为断层转折褶皱,褶皱前端构造形态受区域挤压应力作用,上古生界表现为北东走向的背冲背斜形态特征,与上盘复杂的构造形态相比,纵向地层层序正常,构造形变相对简单。整体上,自东向西,构造有逐渐抬升的趋势,相对于目前正在勘探的双鱼石地区,该隐伏构造带的隆起幅度更大、埋深更浅,是有利的油气勘探目标区带。

川西北部龙门山冲断带的形成和演化是一个构造正反转过程[4],分别经历了从早期的拉张断陷阶段和晚期的逆冲推覆阶段。古生代—早中三叠世时期,上扬子地台西缘属于被动大陆边缘环境,拉张背景下龙门山地区发育多条同沉积正断层。晚三叠世,古特提斯洋关闭,华北扬子和羌塘陆块拼贴碰撞,最终导致龙门山自北西向南东逆冲推覆,伴有左行走滑[5-6]。从龙门山构造演化背景来看,晚期推覆作用的古应力方向为北西—南东向,造成区内整体表现出由北向南,由后陆往前陆方向变形逐渐减弱,卷入变形地层也逐渐变浅,冲断带主体由厚皮逆冲断层(夹有少量薄皮逆冲断层) 组成叠瓦构造[7]。

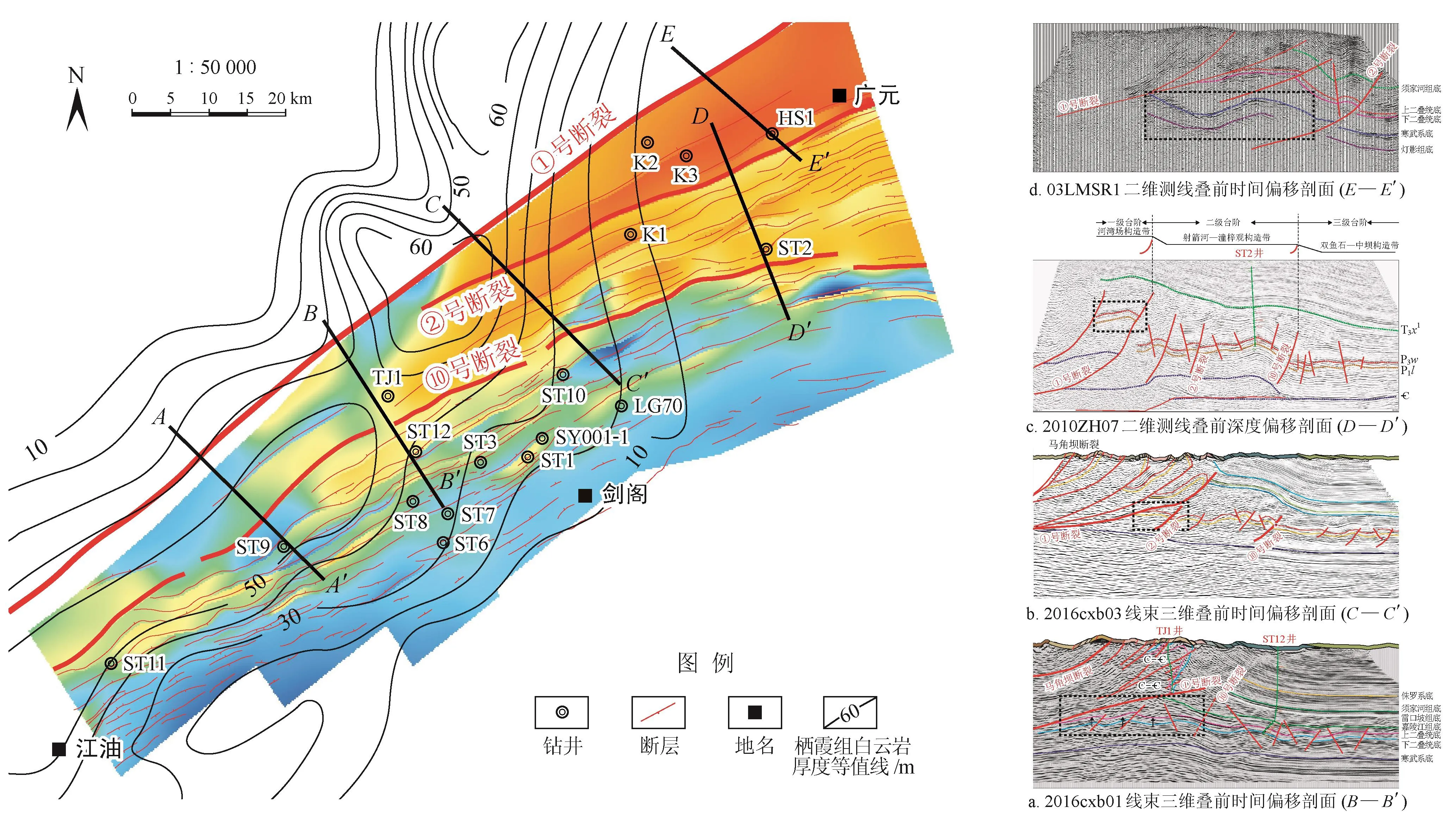

图3 川西北部上古生界构造展布格局及特征图(栖霞组顶界)

结合川西北部三维02、03线的最新成果及龙门山地区二维长线资料,从剖面可以看出(图3),川西北部地区由南到北①号断裂底部滑脱层位由浅变深,从南部的寒武系滑脱,向北部转换为基底卷入,二叠系构造整体抬升约1 500 m。①号断裂下盘隐伏构造的构造形态表现出南北差异,构造样式为转折褶皱构造,自南向北褶皱幅度增大,断裂上下盘之间的位移距离增大,造成断裂带构造样式南北差异主要原因在于古应力场的差异,古应力场以北西南东向为主,北面由于受到龙门山、米仓山等多应力作用,承受了更大的构造应力,所以北部的①号断裂下盘隐伏构造表现出更大的抬升距离和隆起幅度。

利用地震资料,在前锋带识别出3条主干隐伏断裂,自西向东分别是①号断裂、②号断裂和⑩号断裂(图3-c),其中①号断裂贯穿南北,为北东走向,②号断裂和⑩号断裂近平行,走向北东东向,由北向南与①号断裂之间宽度逐渐收窄,直至向南收敛在①号断裂处。结合剖面图3-a~d可见,龙门山中—北段构造带内,由南到北,剖面逐渐穿过①号断裂(剖面A—A')、①+⑩号断裂(剖面B—B')、①+②+⑩号断裂(剖面C—C'),也证实了龙门山中—北段的断层组合关系及构造格局。

3条主干断裂之间夹持的褶皱背斜带整体由东向西、由南向北海拔逐渐升高,表现出“三级台阶”的构造格局,北部最为明显(图3)。即①号断裂与②号断裂之间的背斜带(即本文①号断裂断下盘隐伏构造)为第一级台阶;②号断裂与⑩号断裂之间的背斜带为第二级台阶,分割背斜的小断层相对较少,背斜相对完整;最东侧的⑩号断裂以东的背斜带为第三级台阶,海拔最低,表现为多条断层分割的背斜构造群;该构造带相对海拔最高,背斜构造较为完整。整体上,第一级台阶①号断裂北段的下盘隐伏构造的背斜圈闭幅度大、埋深最浅。

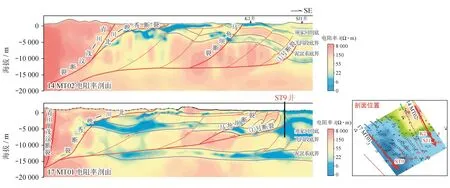

利用电法、地震综合解释对复杂构造区深部宏观构造格局认识有重要价值[8-11]。研究区分别于2014年、2016年和2017年在枫顺场地区实施7条电法测线。从电阻率剖面上可以看出(图4),古近系—白垩系以及志留系—寒武系这2套地层为低阻层,电阻率介于0~10 Ω·m;白垩系—上三叠统须家河组为次高阻层,电阻率介于10~50 Ω·m;须家河组—泥盆系以及震旦系以下的基底为高阻层,电阻率大于150 Ω·m。剖面上高阻层夹2套低阻层可以明显地反映西南部逆掩推覆规模大,向东北逐渐过渡为高角度逆冲的特征,但①号断裂下盘均存在隐伏构造,剖面上表现为褶皱背斜,自西向东表现出“三级台阶”构造格局,与地震解释的构造形态一致。

3 油气地质意义及勘探前景

图4 川西北部地区电法解释剖面图

龙门山推覆构造带具有有利的含油气地质条件,推覆构造带的演化为该区油气聚集提供了有利的构造背景[12-15]。山前带双鱼石地区栖霞组储层压力基本相同,具有大面积含气的基本特征。笔者认为,①号断裂带下盘隐伏构造与双鱼石探区的构造结构和成藏条件相似:均在印支期挤压背景之下形成了大面积的背斜圈闭;具有下寒武统泥页岩、二叠系泥灰岩、志留系泥页岩等多套优质烃源岩供烃[16],烃源条件优越;处于上古生界多期台缘带叠合区,多套白云岩储层发育;具有上覆茅口组一段致密泥灰岩作为直接盖层,上覆三叠系雷口坡组和嘉陵江组巨厚膏盐层作为区域盖层,油气保存条件好。

与双鱼石探区相比,①号断裂下盘隐伏构造具有更优越的成藏条件,主要表现在以下几点:

1)靠近①号断裂,主力烃源岩下寒武统泥岩和中二叠统泥灰岩生烃高峰在印支期,该时期推覆构造开始形成雏形,逐步向上抬升,作为边界断层的①号断裂的处于活动状态,断层开启,①号断裂活动时期与主力烃源岩排烃期匹配关系良好,由于①号断裂的活动形成了下伏烃源岩向浅层排烃的通道,①号断裂附近下盘隐伏构造栖霞组储层中更容易接收到下伏寒武系优质烃源岩供给的油气,源储配置更为有利。

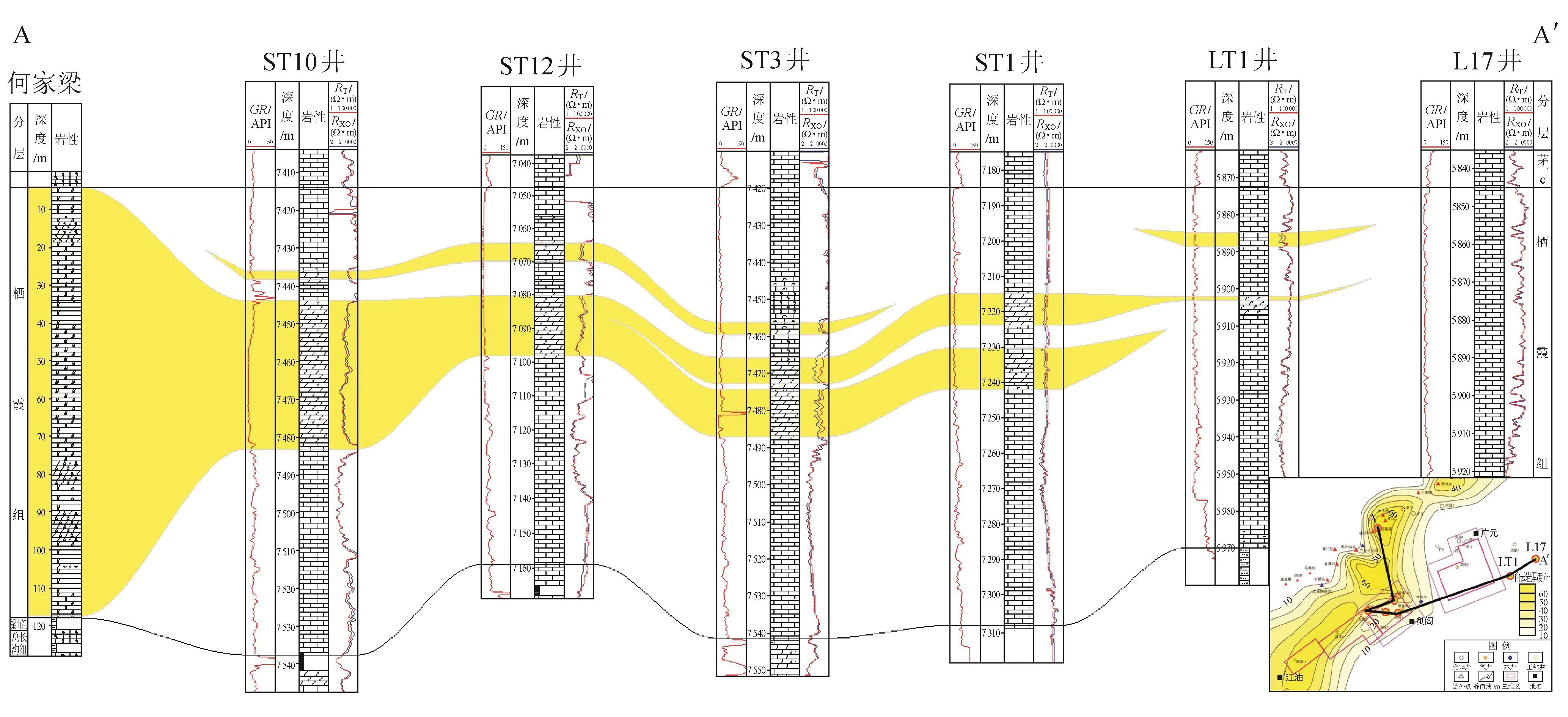

2)处于更有利的相带,川西北部地区栖霞组和观雾山组整体发育台缘滩相地层,实钻井和野外露头资料表明,栖霞组和观雾山组储层具有向西变好变厚的趋势(图3、5),西侧台缘带离川西古海槽更近,更发育厚层的台缘滩相地层,颗粒含量高,更容易接受白云岩化改造,形成优质储层。

图5 川西北部地区栖霞组白云岩厚度对比图

3)处于构造相对高部位,通过本次刻画发现,①号断裂下盘隐伏构造圈闭比双鱼石探区构造圈闭海拔位置相对较高,两者相差200~300 m,利于油气运移,含油气性更好。

从①号断裂下盘隐伏构造特征来看,北部烃源断裂属于基底断裂更有利于沟通下伏深层优质烃源岩;另外北部隐伏构造的圈闭海拔高于南部,一方面更有利于油气运移聚集,另一方面,钻井深度相对较浅,勘探风险相对较低,北部隐伏构造背斜圈闭的幅度也比南部更大,有利于聚集更大规模的油气,但需要深入研究北部地区储层展布规律,进一步明确有利勘探区带和目标。①号断裂下盘隐伏构带面积约1 800 km2,加上已获得突破的双鱼石地区,该区上古生界累计有利油气勘探面积超过3 000 km2,是川西北部地区深层海相层系勘探拓展寻找规模新突破的重要有利区带。

4 结论

1)龙门山推覆构造前锋带发育一系列隐伏断裂,其中①号断裂是西侧边界断裂,其上盘与马角坝断裂之间表现为多个断层传播褶皱叠加,形成一系列逆掩推覆的正向冲断构造,并在前锋构造带的断层传播褶皱南东翼发生地层倒转。①号断裂下盘发育大型隐伏构造带,纵向地层层序正常,表现为挤压褶皱。

2)隐伏构造带由南到北①号断裂底部滑脱层位由浅变深,从南部的寒武系滑脱,向北部转换为基底卷入,二叠系构造整体抬升约为1 500 m。由东向西、由南向北海拔逐渐升高,整个背斜构造表现出“三级台阶”的构造格局。

3)隐伏构造带具有优越的天然气成藏条件。靠近①号断裂,断裂活动期与烃源生排烃高峰期吻合度高,源储配置关系良好,上古生界多套白云岩储层具有向西变好变厚的趋势,圈闭幅度较大、埋藏深度较浅,保存条件好,是川西北部地区深层海相层系勘探拓展、寻找规模新突破的重要有利区带。