CA PE型散货船进靠丹东港20万吨级泊位操纵要点

李宏江 于 君

一、引言

自2015年丹东港大东港区首个20万吨级专用矿石泊位建成投产以来,接靠船型主要为17至20万吨级满载CAPE型散货船,目前年接引量已逾百艘次。然而大东港区航道情况复杂,潮差大、水流多变、地处边境地区,渔船及冬季航标问题突出,加上该泊位建于无遮蔽水域,使全天候安全靠泊这类船舶困难程度较大,稍有不慎,极易发生严重的安全事故。为此,笔者把多年来引领这类船舶的经验进行了归纳总结,指出操纵的要点,分享给相关驾引人员参考,希望能对驾引人员安全操纵这类船舶有所帮助。

二、通航环境条件

(一)泊位、航道与锚地

1.泊位

丹东港20万吨级泊位位于大东港区主航道12—13号灯浮之间水域,距大东港区1号灯浮约12.2海里,泊位总长440米,走向026°—206°,码头采用装卸平台加系缆墩的桥桩式布置形式,泊位前设计底标高-19.8米,停泊水域宽度100米。码头北端设有1座10米高的绿色灯桩(绿色单闪),泊位前沿掉头区旋回水域采用椭圆形布置,沿水流方向的长度约780米,垂直水流方向的长度约468米,详见图1。

2.航道

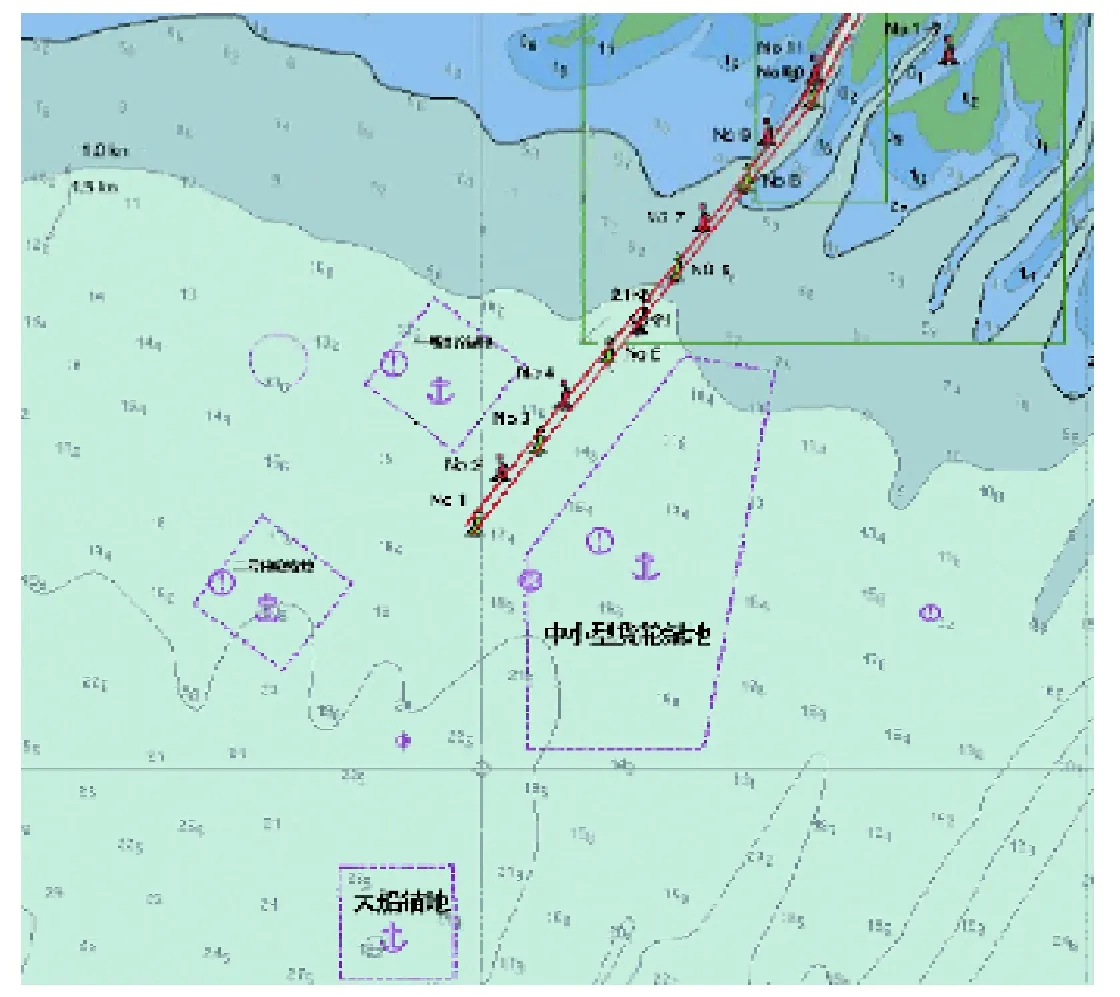

丹东港大东港区主航道呈近似南北走向,全长约15.1海里,分为上航道、中航道、下航道和外航道4段,共设19个侧面标志。其中,上航道为东沟一号港池口门至东沟二号港池口门段(16号灯浮至19号灯浮),长约1.3海里,有效宽度230米,设计底标高为-10.5米(采用大东港理论深度基准面,下同),走向174°—354°;中航道为东沟二号港池口门至东沟三号港池口门段(13号灯浮至16号灯浮),长约2.1海里,有效宽度为230米,设计底标高-10.5米,走向006°—186°;下航道(5号灯浮至13号灯浮)和外航道(1号灯浮至5号灯浮)为东沟三号港池口门至外海-16.0米等深线附近,长约12.2海里,有效宽度250米,设计底标高-16.0米,其中大东港区20万吨级航道主要使用下航道和外航道,涉及航标为1号灯浮至12号灯浮,在10号灯浮处有一个重要转向点,两段航道的走向分别为026°—206°和038°—218°,详见图2。此外,大东港区航标夏季为罐状,冬季为杆状并加装临时发光灯具。冬季流冰严重时,常发生航标倒伏、航标移位或加装的临时发光灯具丢失等情况,船舶进港前应向港方确认航标情况,在进港航行时应密切观察并核实其位置的准确性,不能盲目完全依赖航标进行导航。

图2 大东港区主航道全图

3.锚地

丹东港大东港区现有锚地4个,分别为一号油轮锚地、二号油轮锚地、中小型货轮锚地和大船锚地,其中可供CAPE型散货船锚泊使用的锚地为大船锚地,其水域面积16平方千米,水深26~30米,底质为泥沙,该锚地中心距大东港航道起点(1号灯浮)约7.7海里,详见图3。

(二)气象与水文

1.气象条件

图3 锚地、引航员登轮点及航道进口相对位置图

丹东港大东港区呈南北狭长状分布,春夏季盛行东南风,秋冬季盛行西北风,各月平均风速以4月最大,为3.8米/秒,累年平均风速3.2米/秒,全年≥6级风日数11.8天。夏初平流雾多发,年平均雾日31.6天(以水平能见度≤1 000米统计),最多为85天,最少为9天。初冰日为12月上旬,盛冰日1月上旬开始,融冰日2月中旬开始,终冰日3月上旬,总冰期约100天,盛冰期45天,大东港区的近岸浮冰带主要分布在3号灯浮以北至老港池,浮冰厚度在5~15厘米之间,最大厚度可达30厘米,随着涨落潮移动,最大浮冰流速可达1.0米/秒,对进出港的中小型船舶略有影响,对大型以上船舶航行影响不大。但要注意融冰期大潮日从滩涂上漂浮下来的堆积状黑色滩冰,堆积高度一般为2.0米,最高可达4.0米,对船舶螺旋桨易造成严重的损坏,应谨慎使用船舶倒车。

2.水文条件

丹东港属正规半日潮港,涨落潮流以往复流为主,潮差较大,根据历史记载,夏季最高潮位7.72米(庙沟验潮零点,在黄海水平面下3.549米,下同),最低潮位-0.57米,平均潮位3.52米,最大潮差6.93米,最小潮差1.6米,平均潮差4.58米。

(1)潮位

大东港区落潮历时均大于涨潮历时,近岸边的涨潮历时一般大于海区的涨潮历时,而近岸边的落潮历时一般小于海区的落潮历时。另外越靠近港区,涨潮历时越短,落潮历时越长,而在远离岸边的海区,其涨落潮历时基本相等。大东港区20万吨级泊位以外航道长约12.2海里,以8节航速估算,20万吨级船舶航行至该泊位需时1.525小时,充分考虑减速及靠泊时间,确定乘潮历时为2.5小时。根据大东港区庙沟验潮站1982年4月—1983年3月一年的潮位资料,统计得到乘潮历时为2.5小时情况下不同累计频率的潮位值,详见表1。

表1 乘潮水位表(乘潮历时2.5 h)m

(2)潮流

大东港区水域处于强潮海湾,属规则的半日潮流,涨落潮主流集中于主槽。涨潮主流向N~NNE,落潮主流向SSW~S,航道沿线基本为顺航道的南、北往复流,平均流向与主航道的交角不大,涨潮时流向与主航道交角呈抛物线形变化,即临近高潮时间流向与主航道的交角逐渐变小。根据2006年4月14日至4月22日期间在该水域进行的大、中、小潮水文测验的实测资料来看,大潮流速大于小潮流速,表层平均涨潮流速小于落潮流速,而底层平均涨潮流速大于落潮流速。涨急流速主要出现在高潮位前2~3小时,潮位5~6米,平均涨急流流速最大值出现在10号灯浮附近,涨急流速为1.23米/秒;落急流速主要出现在低潮位前1~3小时,潮位2~3.56米,平均落急流速最大值出现在5号灯浮附近,落急流速为0.95米/秒。

三、航道航行要点分析

(一)乘潮控制要点

1.潮高要求

满载CAPE型散货船最大吃水多在17.5~18.5米之间,而大东港区主航道的设计水深仅为-16.0米,况且在3号灯浮附近距离航道进口2.2海里左右有一处长度200米左右的浅点,水深仅能达到-15.5米,因此船舶靠泊大东港20万吨泊位需要乘潮。船舶进港时航道水深最低要求:H=D+富裕水深(D为满载最大吃水)。由于船舶必须要在高潮时间抵达泊位前沿进行靠泊,且航道航程约为12.2海里,又为了满足乘潮潮高要求和避开潮流最急的时间段,船舶在外航道航行阶段航速通常要达到10~11节,其下沉量通常取1.6~1.8米,可见其富裕水深要求最小值可近似估算为10%D,这样来看,船舶通过3号灯浮附近浅点时,潮高应至少大于4.85米(按满载最大吃水D取18.5米来计算,潮高=18.5+1.85-15.5)。综上所述,船舶抵1号灯浮的时间控制在高潮前1.5小时左右为宜,此时潮高H(米)应大于110%D-15.5。此外,需要注意的是根据历史数据分析,通常情况下大东港区的实际高潮潮高都要较潮汐预报表的高潮潮高高20~30厘米,但如果遇到天气潮,比如连续刮3天的5~6级北风,高潮潮高将会压低50厘米左右,实际工作中,应把前一个整点时间的验潮点实测潮高与潮汐预报表进行比对,来确定潮高是否能够保证船舶进港的安全。

2.起锚时间

根据船舶抵达1号灯浮的时间(通常为高潮前1.5小时)及1号引航员登轮点距1号灯浮的距离(约3.9海里),引航员登船后至少预留0.5小时来调整进口航向并引领船舶抵达1号灯浮,确定引航员登船时间为高潮前2小时。考虑到船舶的起锚(0.5小时)、掉头(20分钟)及航行至1号灯浮引航员登轮点(30~40分钟)所需的时间,通常船舶起锚时间在引航员登轮时间之前1.5小时为宜,即高潮前3.5小时。之后掉头并赶往1号灯浮引航员登轮点的航速不需要太快(7~8节即可),留给船长充足的时间来判断相关水域通航情况。如果起锚时间太早,在强涨潮流的作用下,一方面航速不容易控制,另一方面由于周边水域渔船较多,通航情况复杂,船舶停车等待时的漂移较大且航向不易把定,不利于船舶安全。

3.速度控制

为了减小航道航行的流压影响,且兼顾航程和高潮平潮时间段抵达泊位附近,船舶通常于高潮前1.5小时抵达航道入口。为了达到控制点要求,整个进港的航道部分可分5段来进行速度控制,分别为:

①锚地至1号灯浮航段,航程约7.7海里,推荐航速7~8节。在顺急流且用车航行的情况下,有利于保持舵效,期间也便于引航员登船。

②1号灯浮至7号灯浮航段,航程约7.35海里,推荐航速9~11节。其中3号灯浮附近航道水深为-15.5米,且此时潮高也不太高,因此,船舶航经这一航段时,为控制其下沉量,航速不要超过10节,并控制船舶在高潮前50分钟左右抵达7号灯浮附近。

③7号灯浮至10号灯浮航段,航程约3.2海里,推荐航速自10节左右减到6~7节,在此期间,由于逐渐接近高潮时间段,涨潮流速变缓,流压影响不大,船舶开始逐渐降速,同时船舶需要前后准备,给协助靠泊的拖船带拖缆。

④10号灯浮至12号灯浮航段,航程约1.27海里,推荐航速自6~7节减到4节左右。船舶逐渐接近泊位的降速需要。

⑤自12号灯浮至泊位区后端,航程约0.5海里,推荐航速自4节左右减到2节以下。为靠泊做准备。

(二)航道航行

1.船位控制

在进入航道航行前,应准确掌握船舶航行的三要素:船位、航向、航速。测定船位的方法很多,经验丰富的引航员常用自己携带的DGPS导航仪信息与船舶上的GPS船位、电罗经航向进行比对,同时在气象条件允许的情况下,使用雷达探测到的灯浮进行物标定位,来确定船位和航向信息是否可靠。随着科技的发展,目前在DGPS导航仪的电子海图上,通过尾迹推算,能够直观地显示船舶的运动态势,加上参考在原航道的延伸线上模拟显示出来的虚拟航道和航道中心线(通过电子海图导航系统将航道边线和航道中线进行虚线延长,详见图4)可以帮助引航员在1号灯浮外2~ 3海里处提前小角度调整好船位和进口航向,控制船舶航行于航道中心线的延伸线上,避免其在1号灯浮附近进行大角度转向时受流压影响而偏出航道或挤压灯浮。

图4 主航道边线和中线虚线延长GPS截图

2.航向保持

时刻注意保持正确的航向。船舶在大东港航道航行受潮流影响比较大,要使船舶始终航行在正确的船位上,应当综合考虑各种因素,预配适当的风、流压差角,船首向应小幅度、勤调整,保证船位始终在航道的中心线上。船舶进港航经1号灯浮至7号灯浮航段时,涨潮流向与此段航道走向呈10°~20°交角,需要预配2°~3°流压差角,风压差角根据实际风力风向增减。船舶进港航经7号灯浮至10号灯浮航段时,涨潮流向与此段航道走向呈3°~17°交角,由于此时距离高潮时间较近,流速变缓,仅需预配1°~2°的流压差角,但由于航速逐渐降低,船舶受风影响较大,应注意预配适当的风压差角。船舶进港航经10号灯浮至12号灯浮航段时,涨潮流向与此段航道走向呈7°~16°交角,虽然此时流速极为缓慢,但是船舶的航速也降至6节以下,仍然需要预配1°~2°的流压差角,同理上一段航道,船舶此时航速低,受风影响大,也应注意预配适当的风压差角。

3.注意事项

航道航行期间还应注意四点:其一,大东港区5、6号灯浮之间航段东侧距东边线300余米处有一艘沉船,在风、流影响较大时,船舶航经这一航段时要尤为注意,密切观测本船船位和航向变化,保持与孤立危险物灯浮的有效安全距离,确保安全通过这一水域。其二,碍航渔船问题。丹东港大东港区地处中朝两国边境水域,两国渔船常在此水域航行或捕鱼,尤其是在大东港区5号灯浮至10号灯浮航段,西南航道的进出港中国籍渔船常在此穿越航道,驾引人员应加强瞭望并进行密切的雷达观测,可指令接送引航员的拖船在船舶附近进行护航,确保这一航段的安全航行。此外,在我国夏季的休渔期,大量的朝鲜籍押网渔船经常出没于大东港区主航道附近锚泊押网捕鱼,其没有精确的GPS定位系统且渔具老旧落后,涨潮流急的时候根本无法起网离开航道,船舶进港之前,驾引人员务必与港方确认航道通航情况,必要时可申请加派护航拖船,以策安全。其三,虽然电子海图对显示本船和他船信息直观、便捷,但其局限性仍然存在,比如AIS信息的精度和不完整性,未安装AIS的渔船,或者电子海图未接入雷达信号等,都是潜在的安全问题和隐患,因此引航员应始终保持正规瞭望。其四,大东港区航标夏季为罐状,冬季为杆状并加装临时发光灯具。冬季流冰严重时,常发生航标倒伏、航标移位或加装的临时发光灯具丢失等情况,船舶进港前应向港方确认航标情况,在进港航行时应密切予以观察并核实其位置的准确性,不能盲目完全依赖航标进行导航,必要时可指令拖船到关键航标位置作为参照物。在潮流较大时,可循航标破开流冰的尾迹线末端来确定航标的实际位置(尾迹线也是潮流流向的直观显示);在潮流较小时,可令拖船前往航标周围破冰,使其直立漂浮于水面之上。

(三)靠泊操纵

1.拖船布置和使用

丹东港拖船配置办法规定,港方给这类船舶提供5艘拖船协助靠泊。当船舶航行至7号灯浮附近时,开始减速系带拖船。4艘需要带缆的拖船提前布置在7号灯浮附近等待,待船舶航速减到9节以下,即可靠近船舶开始带拖缆。船首左右舷,船尾右舷和船尾中间分别带一艘拖船,其中船首右舷和船尾中间布置大马力拖船,帮助船舶减速和控制船首,船首左舷的拖船是做应急使用,待进入泊位区后解掉,移至船首右舷辅助顶推。第5艘拖船不需要带缆,作为灵活机动护航、顶推或冬季赶冰操作,协助靠泊。

船舶抵达12号灯浮之前不停车,减速主要依靠自身车速降低和船尾拖船吊拖的方式,必要时船首左右舷的拖船可同时沿船舶首尾方向慢车倒拖,帮助船舶减速。当船舶转过12号灯浮并调整好入泊角度后,可根据航速下降的情况,再适当采取停车淌航,同时解掉船首左舷的拖船,令其移至船首右舷(船首带缆拖船后面的一舱附近)准备顶推。

船舶船尾进入码头南端时,其航速控制在1节以下,可以解掉船尾中间的拖船,令其移至船尾右舷带缆的拖船前面准备顶推,右舷首尾两艘带缆的拖船在船舶接近码头约100米以内横距时,放缆做拖拽的准备,而由另外两艘不带缆的拖船顶推,开始使用“两顶两拖”的助操方式配合船舶逐渐减小入泊角度,靠向码头。在驾驶台快平靠泊旗且距泊位还有1.5倍船宽左右时,指挥拖船拖拽船舶首、尾,使其船身几乎与泊位走向平行,再令首尾拖船垂直拖拽,控制靠拢速度在5厘米/秒以下,缓缓贴向码头。直到船舶完全贴住码头,再令首尾带缆的拖船靠拢船舶慢车顶住,同时放开其余两艘辅助顶推的拖船。船舶带妥缆绳后,方可解掉首、尾带缆的两艘拖船。

值得注意的是驾引人员应时刻注意辅助拖船的作用力方向作用在船舶上的效果,特别是船尾中间拖船倒拖辅助船舶减速过程中,其作用力方向与拖缆的方向有关,特别是在船舶转向和风流作用力较大时,拖船姿态很难到达首尾一线的角度,此时,拖船倒拖可能导致船舶偏转,同时其制动效果也将大打折扣。

2.潮流对靠泊造成的影响

大潮日,停潮时间短,落潮来得快,靠泊窗口时间短,基本上要在高潮后1小时内完成靠泊,否则拖船很难控制住船舶,极易发生碰撞码头的事故,这一情况在冬季冰期尤为突出。大东港区20万吨级泊位走向与涨落潮流向基本上一致,但潮水初落时,泊位前为压拢流,这也导致满载散货船的靠泊窗口时间较短,特别是冬季冰期且遭遇东南风的天气,泊位前堆积的浮冰非常多,拖船赶冰困难,耗时较多,对靠泊时间的要求也有不小的压力。

小潮日,停潮时间长,落潮来得慢,靠泊窗口时间相对较长,船舶相对比较容易控制,但靠泊完成时间也不宜超过高潮后1.5小时,否则同样会面临落潮流过快、船舶难以控制的问题。

3.风对靠泊造成的影响

吹拢风,常见风向为春夏季的东南季风。最难控制的点有两处:其一,船舶船首驶过12号灯浮,准备向码头方向靠拢并调整入泊角度时,船舶余速通常4节左右,尾机型的船船尾右舷受风,此时不要使船首有向右偏转的趋势,因为一旦来了右转的趋势,在短时间内抑制住是很困难的,同时又恰恰面临船舶需要停车淌航降速和船首右舷拖船顶推的推力效果非常不理想(此时船舶余速快)的矛盾,局面相当尴尬。控制方法是船舶应果断用车并施左满舵,同时令船尾中间的拖船全速倒拖,船首左舷解掉的拖船,移至船首右舷带缆拖船的后方协助顶推,抑制住船首向右偏转,并调整船首向至015°左右,再开始停车减速,必要时可配合慢速倒车。其二,船舶在向泊位靠拢时,由于是吹拢风,船尾拖船并不需要过度的顶推,尤其是当其接近泊位时,船首被拖船拉住,其船尾受风流合力的作用会快速压向码头,此时,需要船尾拖船提前松放拖缆,倒拖加以抑制,必要时船舶可使用微进车和左满舵加以配合。此外,大东港区20万吨级泊位所建位置为近似无遮蔽水域,东南季风形成的涌浪从外海传入港内泊位区,对助泊拖船造成不小的影响。特别是当东南风超过5级时,泊位前水域的涌浪可达到0.5米以上,拖力下降,同时由此引发的抖缆和拖缆在导缆孔处磨损严重,极易发生断缆事故,在实际指挥拖船时应尤为注意。

吹开风,常见风向为秋冬季的西北季风,尾机型的船船尾左舷受风,靠泊后半段要注意风流合力将导致船首加速压向码头,而船首拖船却拉不住船首。控制方法是在靠泊后半段,船首左舷拖船顶推时要注意控制推力,避免船首加速向码头靠拢,同时利用船尾右舷拖船顶推,控制入泊角度尽可能减小,必要时,船舶应果断使用微进车和右满舵加以配合。

四、引航操纵实例

1.船舶情况及相关数据

船名“GLOBAL TRUST”,中文名“相信”,船长292米,船宽45米,载重吨179 407吨,满载首尾平吃水18.25米。

靠泊引航时间2017年1月31日0820—1130。潮汐:前一个低潮时刻0446,低潮潮高0.57米;高潮时刻1034,高潮潮高5.60米。气象海况:西北风2~3级,能见度良好(5~10海里),海冰厚度5~10厘米,冰量3/10。靠泊方式:左舷直靠。

2.起锚时间确定

船舶进港的前几天没有发生较为恶劣的天气海况,再根据20万吨泊位验潮点船舶计划靠泊时间前一个低潮潮高实测数据(0.55米)与潮汐预报表数据(0.57米)比对,二者相差0.02米,属于正常潮汐波动范畴,得出结论:可以根据潮汐预报表的时间来拟定船舶进港的各时间节点。潮汐预报表上显示的当日高潮时间为1034,以此推算船舶计划抵达1号灯浮的时间为0904,引航员计划登船时间为0834,再反推1.50小时,即船舶应于0704开始起锚。

3.引航操纵经过

(1)船舶实际于0700时开始起锚,0726时锚离底,用车舵向右掉头驶向大东港区1号引航员登轮点,期间最大航速8.5节。0800时引航员了解到20万吨泊位验潮点实测潮高为3.41米,已经大于潮汐预测表的潮高(3.36米),涨潮潮高正常,可以按原定计划进港。引航员于0820时登船,此时船舶距1号灯浮3.5海里,航速7.2节,航向000°。

(2)引航员登船后与船长互相交换信息,告知船长在其乘坐引航拖船出港时,发现1号灯浮丢失,7号灯浮移位至航道西侧200米左右,要求船舶驾驶员帮助引航员对航标进行瞭望和雷达标绘,确认每一个航标位置是否存在碍航的可能,随后引航员详细了解船舶的操纵性能、设备运行状况及其他需要注意事项,比对DGPS导航仪上的船位信息与船舶上的GPS船位及电罗经信息,确定一致后,令船舶首向转至350°,参照DGPS导航仪上设立的虚线延长航道,即刻调整船舶向主航道的延伸线靠拢,指令引航拖船前往1号灯浮位置停住作为参照物,适时转向并于1号灯浮外2.5海里左右上线,详见图5。

图5 “相信”轮航道进口示意图

(3)船舶于0900时抵达1号灯浮,此时20万吨泊位验潮点实测潮高已达到4.75米,远超潮汐预报表推算值(4.62米),航道水深已经能够满足过浅点的要求(潮高至少应达到4.52米),航速10.2节,船首向040°(2°风流压差)。0912时船舶过3号灯浮附近航道最浅处,航速10节,船首向039°。

(4)船舶于0949时抵达7号灯浮附近,此时距泊位剩余航程为4.8海里左右,流速变缓,适当降低航速至8节左右,船首向039°,船首左右舷、船尾右舷及船尾中间各带一艘拖船,其中船首右舷和船尾中间的拖船为大马力拖船,以利于控制船首和辅助船舶制动。

(5)船舶于1000时抵达9号灯浮,使用微进车,船首向037°,船尾中间拖船慢车倒拖,此时发现10号灯浮突然被流冰完全覆盖,无法通过肉眼看到,令护航拖船前往10号灯浮上流处破冰,使10号灯浮重新浮出水面。当船首距离10号灯浮约100米时,操左舵20°,开始转向,同时令船尾中间拖船停止倒拖,此时航速已减到6.3节。

(6)船舶转向后,船首向025°,航速继续下降至5.9节,船舶保持微进车,令船尾中间拖船继续慢车倒拖,驾驶台平11号灯浮时,发现船舶航速下降不明显,仍然有5.8节,于是,令船尾拖船全速倒拖。船舶于1028船首平12号灯浮,航速3.9节,船首向026°,操左舵,令船首右舷拖船全速顶推,开始调整入泊角度。由于泊位前浮冰较多,吹开风风力不大,且泊位区尚未有落潮流,于是切入角较大,入泊角度为14°(即船首向012°),船舶停车淌航。船舶于1033时进入泊位区并摆好入泊角度,解掉船首左舷拖船,令其移至船首右舷带缆的拖船后面准备顶推,同时保持船尾中间拖船继续全速倒拖,船舶在泊位附近靠泊情况,详见图6。

(7)当船舶船首距码头横距150米左右时,驾驶台进入泊位南端,航速1.2节,开始采用“两顶两拖”的拖船协助方式,船尾右舷拖船慢车顶推,缩小入泊角度,船首向调至020°,当船尾完全进入泊位南端时,航速0.7节,解掉船尾中间拖船,令其移至船尾右舷带缆拖船的前部继续慢车顶推,同时令船首尾右舷带缆的拖船放缆准备拖拽。此时,作为机动的第5艘拖船进入船舶内档开始自船首向船尾方向赶冰,同时令船右舷首尾带缆的拖船拖拽大船,停止其向码头靠拢,此时船舶距码头横距80米左右,大船微退车,继续减速,直至驾驶台接近泊位旗,停住船舶,此时船首向025°。

图6 “相信”轮靠泊示意图

(8)当内档赶冰拖船接近船舶驾驶台位置时,令船首未带缆的拖船慢车顶推,防止上游的浮冰随落潮流而下,漂入船舶内档。同时根据赶冰拖船的位置,适当令船尾未带缆的拖船慢车顶推船尾,保持船舶的入泊角度不大于5°,拢速不大于5厘米/秒向码头靠拢。而船舶右舷首尾带缆的两艘拖船始终保持放缆准备倒拖的姿态,以应变船舶靠泊拢速过快的情况。

(9)调整船舶首尾拖船的顶拖力,使船舶缓慢平稳安全地贴向码头,固定好船舶,1130时船舶带妥全部缆绳。

五、结束语

本文基于CAPE型船舶进靠丹东港大东港区20万吨级泊位的引航经验,总结分析了航道航行、靠泊特点和操纵要点,并利用引航实例进行了说明,可作为大型船舶安全进靠丹东港的基础性参考资料。实际操纵中,不同船舶还应充分考虑自身的特点,适当调整操纵方案,保证航行和操纵安全。