南北二系:试论东周时期铜匜的分类和谱系

路国权

(山东大学历史文化学院)

铜匜是东周时期墓葬铜器组合的基本器种之一,受到很多学者关注,容庚[1]、张维持[2]、林巳奈夫[3]、朱凤瀚[4]、高崇文[5]、刘彬徽[6]、阴玲玲[7]、彭裕商[8]等提出不同的分类。本文在此基础上进行新的分类,构建铜匜的谱系。考古出土的东周铜匜已有580余件,为谱系分析提供了丰富材料。

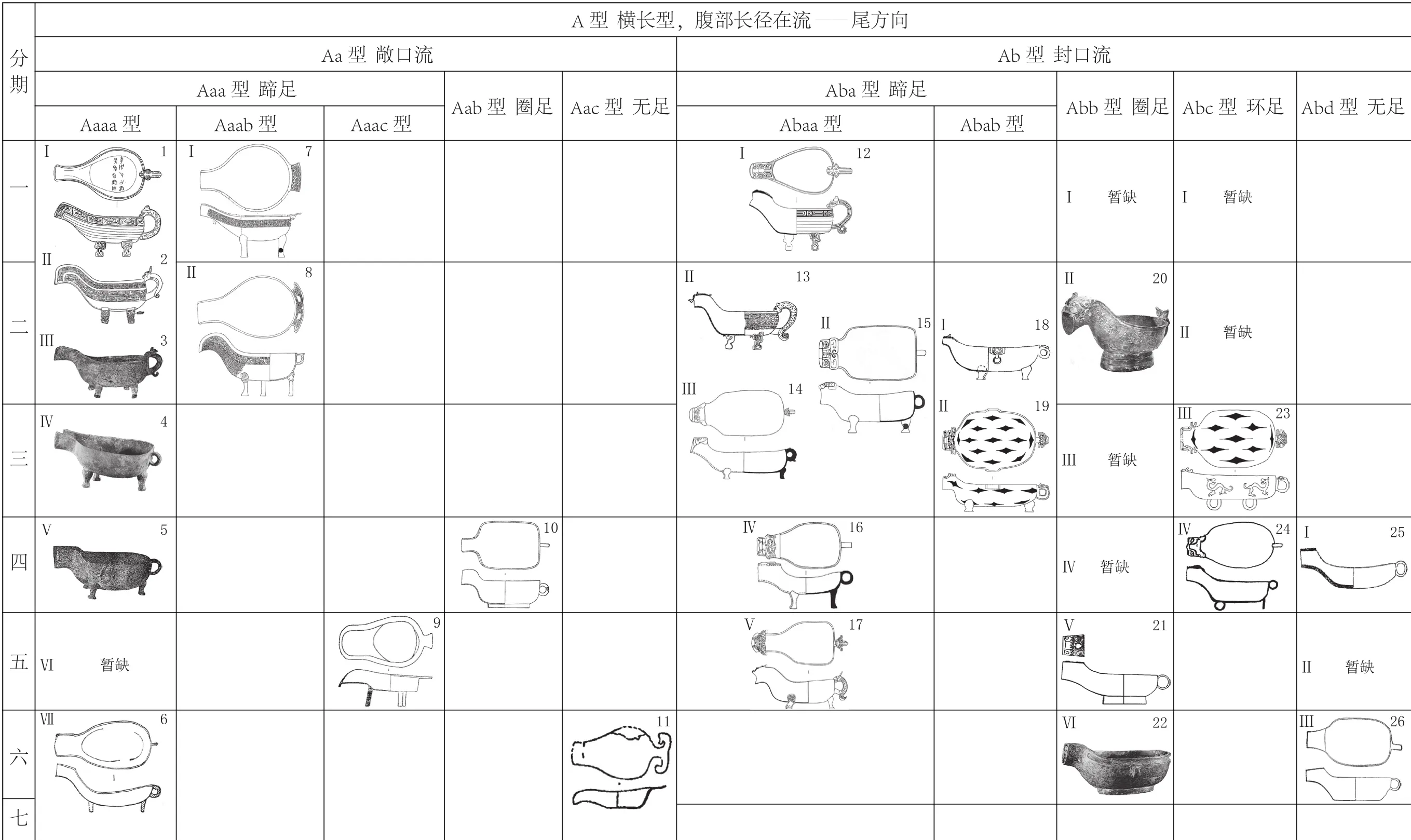

一、型式分类

根据腹部的不同,东周铜匜可分为四型:

A型 腹部长径在流—尾方向(横长腹)。根据流的不同分为二亚型:

Aa型 敞口流。根据足的不同分三个次亚型:

Aaa型 扁足或蹄足。根据鋬的不同分三个次次亚型:

Aaaa型 犄角兽首形或圆环形鋬。根据流、腹、足和鋬的不同分七式:

Ⅰ式 流较短,深腹窄长,圜底,扁足或蹄足较高,足间距较小,尾着躬身兽首鋬,或卷尾、垂珥,腹部多饰重环纹或窃曲纹、瓦棱纹(图一,1)[9]。

Ⅱ式 流变长,流口上翘较高,深腹宽阔,足内聚于腹底,足间距小,腹部饰吐舌蟠螭或勾连蟠螭(图一,2)[10]。

Ⅲ式 多为蹄足,足间距变大,尾着躬身兽首鋬变小,或代以圆环(图一,3)[11]。

Ⅳ式 流变低,流口较平,浅腹宽阔,俯视呈圆角长方形或椭圆形,蹄足前后间距更大,鋬多作圆环形,腹部多素面(图一,4)[12]。

Ⅴ式 腹变浅,蹄足矮小,尾着环形鋬(图一,5)[13]。

Ⅵ式 暂缺。

Ⅶ式 流变长,上翘较高,腹部呈长条形,蜕化较甚(图一,6)[14]。

Aaab型 尾部兽首鋬顶部作平板形,其余与Aaaa型基本相同。根据流的不同分二式:

Ⅰ式 流较短(图一,7)[15]。

Ⅱ式 流变长(图一,8)[16]。

Aaac型 尾部鋬为平板,流口平,浅腹,平底(图一,9)[17]。

Aab型 圈足(图一,10)[18]。

Aac型 无足(图一,11)[19]。

Ab型 封口流。根据足的不同分四个次亚型:

Aba型 扁足或蹄足。根据腹壁有无兽面分两个次次亚型:

Abaa型 腹壁无兽面。分六式:

Ⅰ式 流较短,扁足或蹄足间距较小,躬身兽形鋬较发达(图一,12)[20]。

Ⅱ式 流变长,流首上翘(图一,13)[21]。

Ⅲ式 足多为蹄足,扁足变少,足间距变大,鋬蜕化或作圆环形,腹变长(图一,14)[22]。

Ⅳ式 蹄足粗矮精壮,腹部呈圆角长方形,圆环形鋬(图一,15)[23]。

Ⅴ式 腹变浅,管状流变细长(图一,16)[24]。

Ⅵ式 流口更加细长,与腹部呈两截状,鋬作环形,或“返祖”作躬身兽形鋬 (图一,17)[25]。

Abab型 腹壁有兽面。分二式:

Ⅰ式 流口上翘较高,足间距较小(图一,18)[26]。

Ⅱ式 流口变低,足间距变大(图一,19)[27]。

Abb型 圈足。根据流、腹、圈足和鋬的不同分六式:

Ⅰ式 暂缺。

Ⅱ式 流细长,流口较高,深腹宽阔,圈足较高,躬身兽首鋬(图一,20)[28]。

Ⅲ式 暂缺。

Ⅳ式 暂缺。

Ⅴ式 流口变低,腹变浅,圈足变矮,圆环形鋬(图一,21)[29]。

Ⅵ式 圈足更矮,腹部呈椭圆形(图一,22)[30]。

Abc型 环足。分四式:

Ⅰ式 暂缺。

Ⅱ式 暂缺。

Ⅲ式 流较短,足间距较小(图一,23)[31]。

Ⅳ式 流变长,足间距变大(图一,24)[32]。

Abd型 无足。分三式:

Ⅰ式(图一,25)[33]。

Ⅱ式 暂缺。

Ⅲ式(图一,26)[34]。

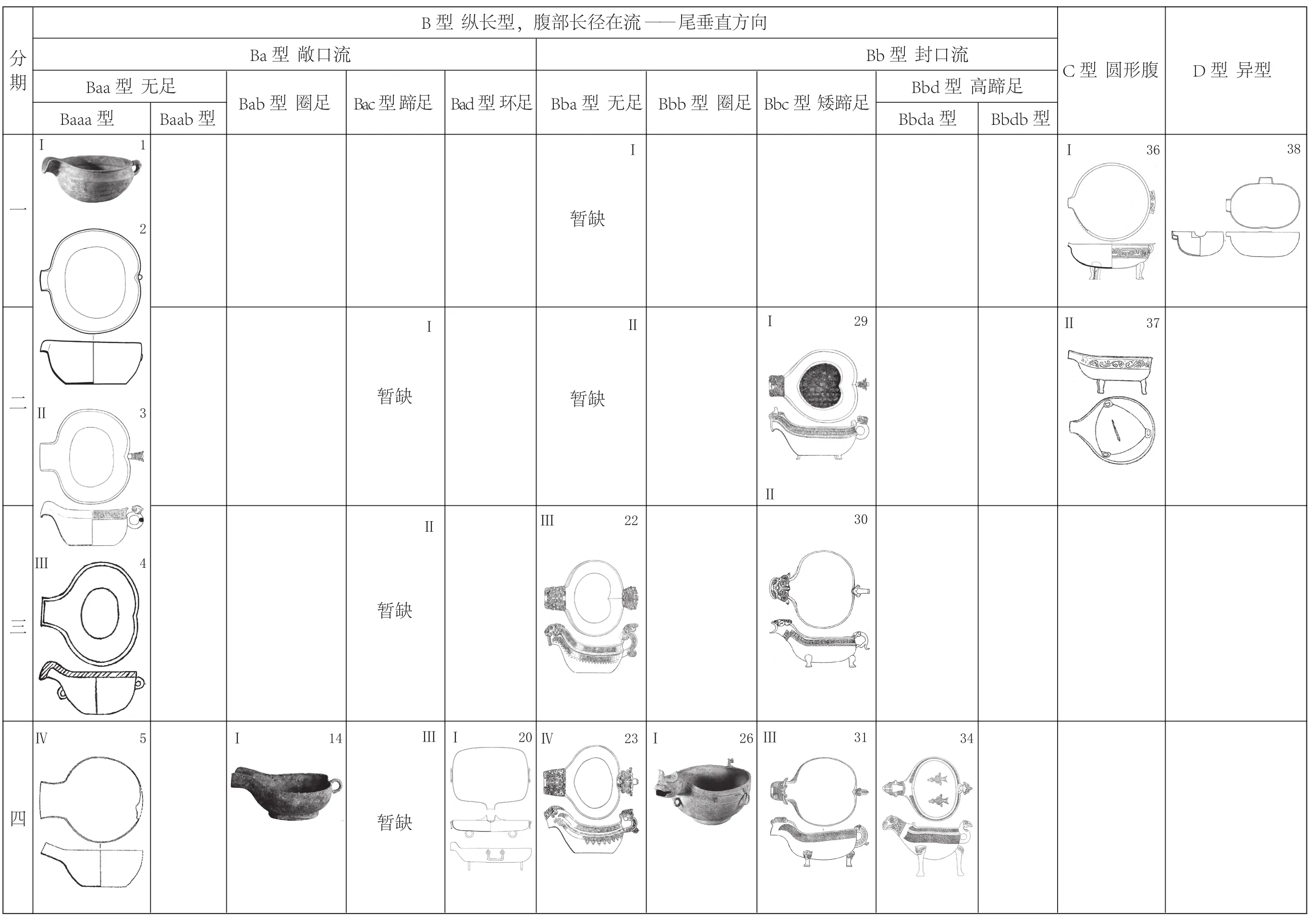

B型 腹部长径在流—尾的垂直方向(纵长腹)。根据流的不同分二亚型:

Ba型 敞口流。根据足的不同分四个次亚型:

Baa型 无足。根据流的不同分两个次次亚型:

Baaa型 流由短变长。根据流、腹和鋬的不同分九式:

Ⅰ式 流较短,尾着兽或圆环形鋬(图二,1[35]、2[36])。

Ⅱ式 流变长,流口变宽(图二,3)[37]。

Ⅲ式 流变长,流口上翘,流下或有一圆环,尾部鋬多为圆环形(图二,4)[38]。

Ⅳ式 流变长,斜直上翘,流口更宽,圆环形鋬或无鋬(图二,5)[39]。

Ⅴ式 流更长,斜直上翘角度较大,流口变窄,腹部呈椭圆形或圆角长方形,圆环形鋬(图二,6)[40]。

Ⅵ式 流上翘角度变小,腹部呈圆角长方形,圆环形鋬(图二,7)[41]。

Ⅶ式 流变得细长,流口更窄,上翘角度较小,鋬多为铺首衔环(图二,8)[42]。

Ⅷ式 流细长,近平直,腹部呈椭圆形或圆角长方形(图二,9[43]、10[44])。

Ⅸ式 流更细长,平直或微翘,腹部呈圆角方形,鋬作铺首衔环形,或无鋬(图二,11)[45]。

Baab型 流较短。与Baaa型早期阶段相似,是“返祖”现象。分二式:

Ⅰ式 流较长,流口微翘(图二,12)[46]。

Ⅱ式 流变短,流口近平(图二,13)[47]。

Bab型 圈足。根据流、腹的不同分四式:

Ⅰ式 流较长,上翘,流口较宽(图二,14)[48]。

Ⅱ式 流变长,斜直上翘角度较大,流口较宽(图二,15)[49]。

Ⅲ式 流更长,上翘角度变小,近平直,流口变窄,腹部呈椭圆或圆角长方形(图二,16)[50]。

Ⅳ式 流更细长(图二,17)[51]。

Bac型 蹄足。数量少,分五式:

Ⅰ式 暂缺。

Ⅱ式 暂缺。

Ⅲ式 暂缺。

Ⅳ式 流较长,躬身兽形鋬(图二,18)[52]。

Ⅴ式 流更长,鋬作铺首衔环(图二,19)[53]。

Bad型 环足。数量少,分二式:

Ⅰ式(图二,20)[54]。

Ⅱ式(图二,21)[55]。

Bb型 封口流。根据足的不同分四个次亚型:

Bba型 无足。根据流和腹部的不同分七式:

Ⅰ式 暂缺。

Ⅱ式 暂缺。

Ⅲ式 流上翘,流口较高,躬身兽形鋬(图二,22)[56]。

Ⅳ式 流变低,纹饰繁缛(图二,23)[57]。

Ⅴ式 暂缺。

Ⅵ式 流口变低,鋬和纹饰蜕化较甚(图二,24)[58]。

Ⅶ式 流细长,平直或微翘,鋬作圆环形或简化躬身兽形(图二,25)[59]。

Bbb型 圈足。根据流、口、腹、圈足的不同分三式:

Ⅰ式 流较长,流口下探,深腹,矮圈足(图二,26)[60]。

Ⅱ式 流变长,腹变浅(图二,27)[61]。

Ⅲ式 圈变高,流或作鸟首形(图二,28)[62]。

Bbc型 矮蹄足。根据流、口、腹的不同分五式:

Ⅰ式 流较短,流口下探,蹄足瘦小,接于器底(图二,29)[63]。

Ⅱ式 流变长,流口上翘,蹄足粗矮,接于下腹部(图二,30)[64]。

Ⅲ式 流变长,流口变低,蹄足细长精致(图二,31)[65]。

Ⅳ式 流更长(图二,32)[66]。

Ⅴ式 流更细长,上翘角度变小,近平直(图二,33)[67]。

Bbd型 高蹄足。根据流、腹、底部的不同分两个次次亚型:

Bbda型 鸟首流,深腹,圜底(图二,34)[68]。

Bbdb型 兽首流,浅腹,平底(图二,35)[69]。

C型 圆形腹。数量少。根据流的不同分二式:

Ⅰ式 流较短(图二,36)[70]。

Ⅱ式 流变长(图二,37)[71]。

D型 异型。目前仅出土1件(图二,38)[72],腹部与BaaaⅠ式相近,但流开在腹部长轴方向,可能是铸造纰漏。

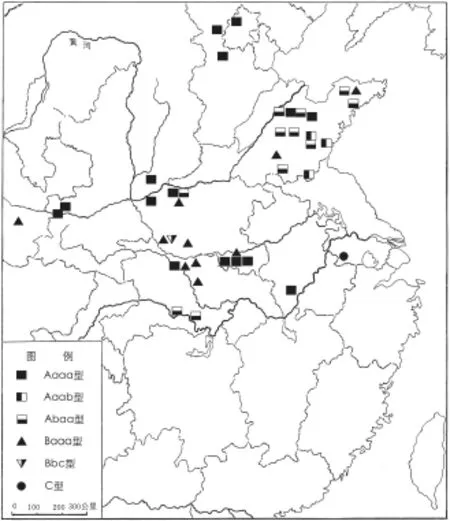

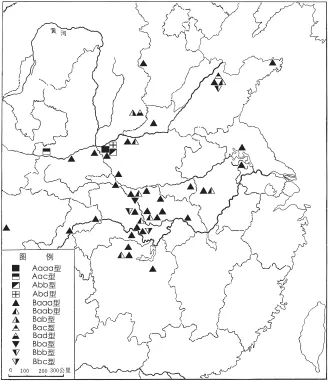

根据式别的差异程度,将铜匜分为七期(图一、二)。参照标准器和以往分期断代成果,各期年代推断如下:第一期,春秋初期,约公

图一 铜匜谱系图(A型)

图三 铜匜分布图(第一期,春秋初期)

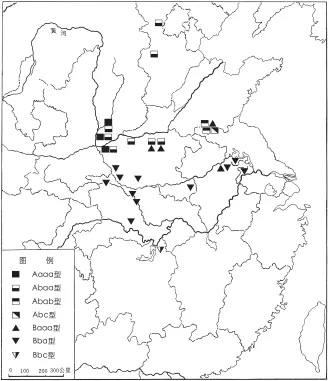

图四 铜匜分布图(第二期,春秋早期)

图五 铜匜分布图(第三期,春秋中期)

图六 铜匜分布图(第四期,春秋晚期)

元前770—前680年;第二期,春秋早期,约公

元前680—前600年;第三期,春秋中期,约公

元前600—前530年;第四期,春秋晚期,约公

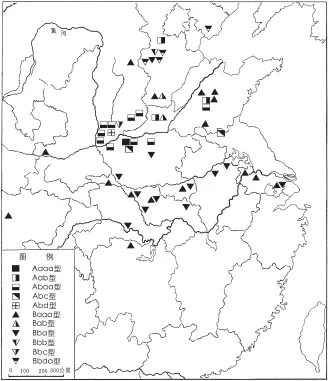

元前530—前453年;第五期,战国早期,约公

元前453—前370年;第六期,战国中期,约公

元前370—前280年;第七期,战国晚期至秦代,约公元前280—前207年[73]。

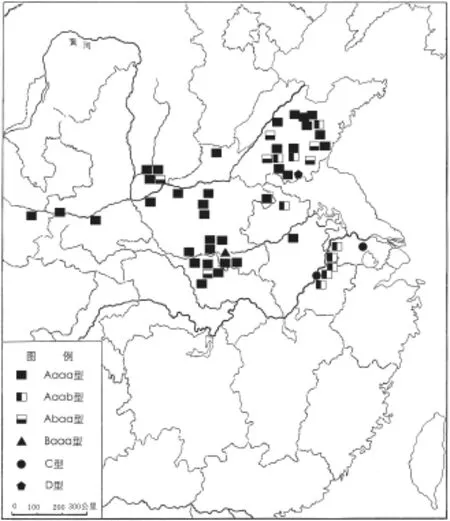

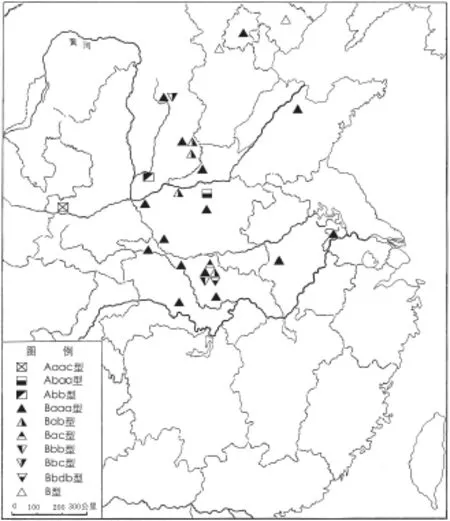

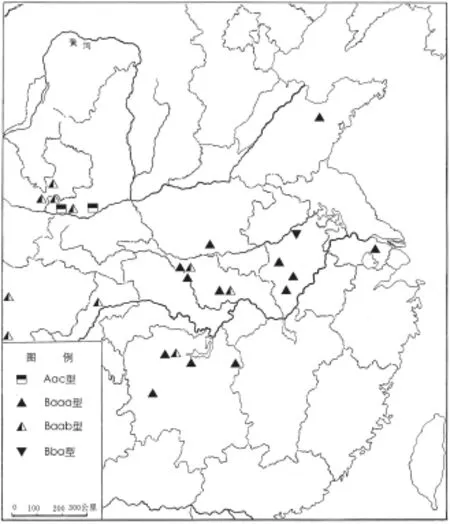

二、空间分布和文化属性

在型式分类和分期断代的基础上,考察铜匜的分布格局有利于判断各型式的文化属性,揭示背后的文化历史现象(图三~九)。

图七 铜匜分布图(第五期,战国早期)

图八 铜匜分布图(第六期,战国中期)

图九 铜匜分布图(第七期,战国晚期)

Aaaa型延续西周晚期的形制,是春秋初期北方诸侯国普遍流行的形制,分布范围向南达到汉水和淮河流域;春秋早期开始数量逐渐减少,分布范围收缩,局限在豫西、晋南,春秋中期之后在北方地区被Abaa型取代,变得罕见。

Aaab型可以追溯到西周晚期至两周之际,春秋初期至春秋早期共发现13件,分布在大别山以东、泰沂山脉以南、黄山天目山以北的江淮地区,从形制来看它与Aaaa型很相似,应是受Aaaa型影响产生的一种区域特色类型,应是活动在这里的淮夷、徐、舒、吴、越的遗存。

Aaac型仅出土1件,出自陕西凤翔战国早期秦墓。

Aab型出土4件,两件出自河南淇县晋墓,另2件出自春秋晚期河北易县燕墓、山东新泰齐墓。

Aac型出土4件,2件出自陕西凤翔战国中期秦墓,2件出自凤翔和咸阳战国晚期秦墓,可见Aac型是秦特色的一种形制。

Abaa型在西周晚期就已出现,但数量少,从西周晚期至春秋初期北方和南方流行的都是Aaaa型,从春秋早期开始Abaa型数量增加,在北方流行开来,到春秋中、晚期取代了Aaaa型在北方的主流地位,但到战国早期Abaa型也已式微,被南方发展起来的B型取代。

Abab型出土3件,2件出自山东滕州春秋中期薛墓,1件出自峄城春秋中期滥国墓,都集中在山东鲁西南一带,滕州曾出土的逄叔匜、河北易县出土的齐侯匜[74]也属于这种形制,可能是此区的特色。

Abb型数量少,除《美集录》著录的1件年代较早属于春秋早期外,考古发现的2件分别出自山西侯马战国早期魏墓、河南陕县战国中期魏墓。

Abc型出土3件,出自山东峄城春秋中期滥国墓、河南洛阳春秋晚期周墓、江苏邳州春秋晚期徐或吴墓。

Abd型出土2件,分别出自山西闻喜春秋晚期晋墓、河南陕县战国中期魏墓。

Baaa型最早出现在春秋初期淮河上游,从春秋早期开始被楚人接受成为楚文化中的特色因素,伴随楚国对外扩张与交流传播到周边地区,在北方逐渐取代了传统的A型。

Baab型出现在战国中、晚期,分布范围与同时期的Baaa型相近,主要在楚国,影响波及到周王室和齐、秦等国。

Bab型出土7件,其中春秋晚期2件,出自河南淇县和河北邯郸晋墓;战国早期4件,出自洛阳周墓、山西长治和潞城韩墓、湖北随州曾墓;战国中期1件,出自山西长治韩墓。可见Bab型集中在三晋地区,可能是三晋在南方流行的Baaa型的基础上添加圈足改造成的地方类型。

Bac型是在Baaa型的基础上添加蹄足分化出来的新形制,目前仅出2件,出自战国早期随州曾侯乙墓、战国中期临淄齐墓。

Bad型也是从Baaa型的基础上添加环足分化而来,出土3件,1件出自河南辉县琉璃阁春秋晚期晋墓,2件出自山西长治分水岭战国中期韩墓。

Bba型目前最早出现在春秋中期,但从春秋早期就已出现BbcⅠ式来看,Bba型的年代应能追溯到春秋早期甚至初期。目前出土的33件Bba型绝大多数出自春秋中、晚期楚国江汉地区,少数出自受楚影响的蔡、吴、钟离等国。可见Bba型是典型楚系形制。

Bbb型是在Bba型基础上添加圈足分化出来目前仅见5件,3件出自南方楚地,其中:春秋晚期1件,出自河北唐县;战国早期1件,出自随州曾侯乙墓;战国中期3件,2件出自荆门楚墓、1件出自临淄齐墓。

Bbc型是在Bba型基础上添加蹄足分化而来,目前发现5件,3件出自南方楚墓:春秋早期1件出自河南淅川楚墓;春秋中期1件出自湖南岳阳楚墓;春秋晚期1件出自山西侯马晋墓;战国早期1件出自山西太原赵墓;战国中期1件出自湖北江陵楚墓。

Bbda型发现4件,出自河北灵寿、行唐、唐县、唐山等地春秋晚期燕和中山国墓葬。从形制来看Bbda型应该是在Bbc型的基础上将楚地流行的兽首流改造成本地特色的鸟首流而来分化出来的的区域特色类型。

Bbdb型是在BbaⅤ式的基础上附加瘦高的蹄足而来,目前仅发现1件出自随州曾侯乙墓。

C型数量少,目前共发现3件,2件出自吴国,其中:春秋初期2件,分别出自安徽铜陵、江苏武进淹城遗址;春秋早期1件出自江苏溧水吴墓。

综合来看,A型、B型数量最多,占据绝大多数,其中又以Aaaa型、Abaa型、Baaa型、Bba型为主体,其它类型都是从它们分化出来的分支。A型延续了西周中晚期周人铜匜的传统形制,春秋时期流行于方城以北的北方地区(Aaab型集中在春秋初期和春秋早期的皖南和江东地区除外),春秋初期和春秋早期向南分布到淮河和汉水流域汉阳诸姬地区,战国之后被南方兴起的B型取代,仅见于极少数高级墓中。与A型由盛而衰的发展趋势形成鲜明对照的是B型由南向北的勃兴和扩张:B型最早出现在春秋初期淮河上游,春秋早期被楚人接受,伴随楚的扩张扩展到整个淮河流域和汉水与长江中下游,并向方城以北地区渗透,挤占A型的分布范围,最终几乎完全取代了A型,北方齐、韩、魏、赵、燕、秦等国的陶匜也都是采用纵长腹形制。北方周文化系统的A型和南方楚文化系统的B型铜匜兴替演变的过程正反映了东周时期周文化与楚文化此消彼长的互动关系。

徐天进在讲授中国古代青铜器时曾经指出:“从西周时期青铜器面貌较为一致、东周时期分裂、西汉武帝时期再次统一的中间过程,目前研究得还不够充分,没有完全揭示清楚。这一问题需要放在从考古学上探索汉文化形成过程的大背景中进行考察。”李零也指出以往对东周青铜器和区域文化的研究过于强调“分”的一面,忽视了“合”的一面,忽视了在分歧性因素发展的同时,统一性因素也在孕育和生长,对沟通西周和秦汉有负面影响。从本文对铜匜的分类和谱系分析来看,春秋初期北方和南方的“统一性”还较强,都保持着周文化传统(A型都占主体);春期早期南、北方开始走向分裂,“差异性”显现出来,春秋中期和春秋晚期 “差异性”发展到巅峰(北方延续A型占主体、南方B型发展起来取代A型);但从战国早期开始,南、北方又开始走向新的更大范围的“统一”(B型都占主体)。这种更大范围的文化上的整合和统一,远在秦始皇军事统一六国之前的战国早期已悄然发端,作为一股暗流为后者奠定了文化基础。这股暗流的源头向上可以一直追溯到春秋初期和春秋早期楚人在南方的经营,由楚发展起来的B型尤其是Baaa型铜匜渐次取代西周以来传统的A型,席卷南方,统一北方,进而成为秦、汉及其以后历史时期铜、铁、陶、漆、瓷等各种材质的匜的主要形制。本文为研究西周和西汉之间青铜器文化从统一到裂变到再统一的中间过程和方式提供了一个案例。

[1]容庚.商周彝器通考[M].哈佛燕京学社,1941.

[2]容庚,张维持.殷周青铜器通论[M].文物出版社,1984.

[3]林巳奈夫.春秋战国时代青铜器の研究(殷周青铜器综览三)[M].吉川弘文馆,1989.

[4]朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海古籍出版社,2009:288-295.

[5]高崇文.试论晋南地区东周铜器墓的分期与年代[J].文博,1992(4).

[6]刘彬徽.楚系青铜器研究[M].湖北教育出版社,1995.

[7]阴玲玲.两周青铜匜研究[M].陕西师范大学硕士学位论文,2008.

[8]彭裕商.春秋青铜器年代综合研究[M].中华书局,2011:96-99.

[9]河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.三门峡虢国墓地M2013的发掘清理[J].文物,2000(12).

[10]河南信阳地区文管会,光山县文管会.春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告[J].考古,1984(4).

[11]中国科学院考古研究所.洛阳中州路(西工段)[M].科学出版社,1959.

[12]中国社会科学院考古研究所.陕县东周秦汉墓[M].科学出版社,1994.

[13]同[11].

[14]同[12].

[15]张国茂.安徽铜陵谢垅春秋铜器清理简报[J].东南文化,1990(4).

[16]山东省文物考古研究所等.郯城县大埠二村遗址发掘报告[C]//海岱考古(四).北京:科学出版社,2011:105-140.

[17]尚志儒,赵丛苍.陕西凤翔八旗屯西沟道秦墓发掘简报[J].文博,1986(3).

[18]河北省文物研究所:燕下都[M].文物出版社,1996:819-822.

[19]陕西省考古研究所雍城工作站.凤翔邓家崖发现秦墓发掘简报[J].考古与文物,1991(2).

[20]随州市博物馆.湖北随县安居出土青铜器[J].文物,1982(12).

[21]山东省济宁市文物管理局.薛国故城勘查和墓葬发掘报告[J].考古学报,1991(4).

[22]洛阳市文物工作队.洛阳西工区春秋墓发掘简报[J].文物,2010(8).

[23]洛阳市文物工作队.洛阳体育场路西东周墓发掘报告[M].文物出版社,2011.

[24]同[22].

[25]河南省文物考古研究所新郑工作站.新郑市郑韩路6号春秋墓[J].文物,2005(8).

[26]同[21].

[27]枣庄市博物馆等.山东枣庄徐楼东周墓发掘简报[J].文物,2014(1).

[28]中国科学院考古研究所.美帝国主义劫掠的我国殷周铜器集录[M].科学出版社,1962.

[29]范文谦.山西侯马下平望墓地出土的东周铜器[J].文物季刊,1993(1).

[30]同[12].

[31]同[27].

[32]洛阳市文物工作队.洛阳两座东周铜器墓[J].中原文物,1983(4).

[33]运城行署文化局等.山西闻喜邱家庄战国墓葬发掘简报[J].考古与文物,1983(1).

[34] 同[12].

[35] 信阳地区文管会,信阳县文化馆.信阳县明港发现两批春秋早期青铜器[J].中原文物,1981(4).

[36]襄阳市文物考古研究所.湖北襄阳沈岗墓地M1022发掘简报[J].文物,2013(7).

[37]河南省文物研究所等.淅川下寺春秋楚墓[M].文物出版社,1991.

[38]栖霞县文物管理所.山东栖霞县松山乡吕家埠西周墓[J].考古,1988(9) .

[39]郧阳地区博物馆.湖北郧县肖家河春秋楚墓[J].考古,1998(4).

[40]湖北省文物考古研究所等.湖北随州义地岗曾公子去疾墓发掘简报[J].江汉考古,2012(3).

[41]河南省文物考古研究所等.淅川和尚岭与徐家岭楚墓[M].大象出版社,2004.

[42]湖北省江陵博物馆.江陵天星观二号楚墓[M].文物出版社,2003.

[43]河北省文物研究所.厝墓——战国中山国国王之墓[M].文物出版社,1995.

[44]同[41].

[45]湖北省文物考古研究所等.襄阳王坡东周秦汉墓[M].科学出版社,2005.

[46]湖北省文物考古研究所,天门市博物馆.天门彭家山楚墓[M].科学出版社,2012.

[47]雍城考古工作队.凤翔县高庄战国秦墓发掘简报[J].文物,1980(9).

[48]郝良真,赵建朝.邯钢出土青铜器及赵国贵族墓葬区域[J].文物春秋,2003(4).

[49]山西省考古研究所,山西省晋东南地区文化局.山西省潞城县潞河战国墓[J].文物,1986(6).

[50]随州市博物馆.随州擂鼓墩二号墓[M].文物出版社,2008.

[51]山西省考古研究所等.长治分水岭东周墓地[M].文物出版社,2010.

[52]湖北省博物馆.曾侯乙墓[M].文物出版社,1989.

[53]淄博市临淄区文物局.山东淄博市临淄区国家村战国墓[J].考古,2007(8).

[54]河南博物院,台北国立历史博物馆.辉县琉璃阁甲乙二墓[M].大象出版社,2003.

[55]同[51].

[56]同[37].

[57]同[37].

[58]湖北省文物考古研究所等.襄阳陈坡[M].科学出版社,2013.

[59]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成[M].上海古籍出版社,2012.

[60]郑绍宗.唐县南伏城及北城子出土周代青铜器[J].文物春秋,1991(1).

[61]同[52].

[62]湖北省荆沙铁路考古队.包山楚墓[M].文物出版社,1991.

[63]同[37].

[64]岳阳市文物工作队.湖南省岳阳县凤形嘴山一号墓发掘简报[J].文物,1993(1).

[65]山西省考古研究所.上马墓地[M].文物出版社,1994.

[66]山西省考古研究所,太原市文物管理委员会.太原晋国赵卿墓[M].文物出版社,1996.

[67]同[42].

[68]安志敏.河北省唐山市贾各庄发掘报告[J].考古学报,1953(6).

[69]同[52].

[70]安徽大学,安徽省文物考古研究所.皖南商周青铜器[M].文物出版社,2006.

[71]刘建国,吴大林.江苏溧水宽广墩墓出土器物[J].《文物》,1985(12).

[72]同[16].

[73]路国权.东周青铜容器谱系研究[D].北京大学博士学位论文,2014.

[74]同[59].