郑州地区东周时期郑韩陶器墓葬分期*

王震 滕铭予

(1.吉林大学边疆考古研究中心; 2.吉林大学古籍研究所)

本文所说的郑州地区是指今郑州市行政所辖范围,其中新郑东周时期先为郑国都城,公元前375年韩灭郑后又迁都于此,直至被秦所灭。本地区作为郑韩两国统治中心区域,东周时期历史遗存丰富,墓葬材料尤为集中,多个墓地都同时包括郑、韩两国墓葬。为更明确分析本地区东周时期墓葬发展演变过程,本文将二者统一进行研究。需要说明的是,东周时期包含春秋战国两个阶段,两阶段之间的分界学者们尚有不同意见。考虑到公元前453年赵氏联合韩、魏灭掉知氏而三分其地,已逐渐形成独立的国家,本文赞同刘绪将公元前453年作为战国时期上限这一观点[1]。

郑州地区考古工作开展较早,历年来新发现层出不穷,既有新郑李家楼大墓这样的大型墓葬,又有类似郑州岗杜[2]、碧沙岗墓地[3]的中小型墓葬群。已发表的材料中,比较重要的还有:二里冈墓地[4]、禹县白沙战国墓[5]、新郑唐户两周墓[6]、登封告成春秋墓[7]、兴弘花园和热电厂墓地[8]、西亚斯墓地[9]、新郑铁岭墓地[10]及郑州市区配合基本建设的发现[11],已发表墓葬材料已达600多座,其中绝大部分为陶器墓葬。以往研究中,学者对本地区铜器墓葬研究着力较多,并有综合性研究著作问世[12]。相比之下陶器墓葬研究较少,虽有学者对郑州地区东周时期墓葬出土陶器进行分组分期及各组文化性质研究[13],由于引用材料发表较早,所建立的陶器墓葬分期框架还可进一步完善。近年来随着材料不断丰富,为系统讨论郑州地区郑韩陶器墓葬的分期提供了条件。本文即以郑州地区东周时期郑韩陶器墓葬为研究对象,建立本地区东周时期陶器墓葬年代序列,以期为深入研究其它地区郑韩墓葬及相关问题提供基础。

一

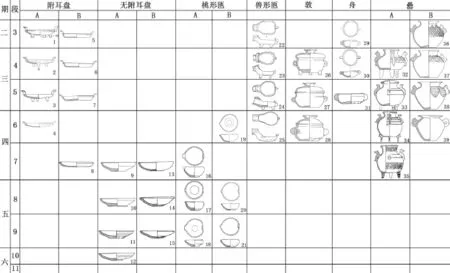

郑州地区东周时期郑韩墓葬出土陶器种类较多,总体上可以分为日用陶器和仿铜陶礼器两类,本文将鬲、盂、喇叭形柄豆、高领罐、釜、盒(合碗)及碗视为日用陶器,将鼎、盖豆、壶、盘、匜、敦、舟和罍作为仿铜陶礼器。以上器类也是本文类型学分析的重点,其他出土数量少且演变规律不明显的器物,如簠等,本文将不涉及。

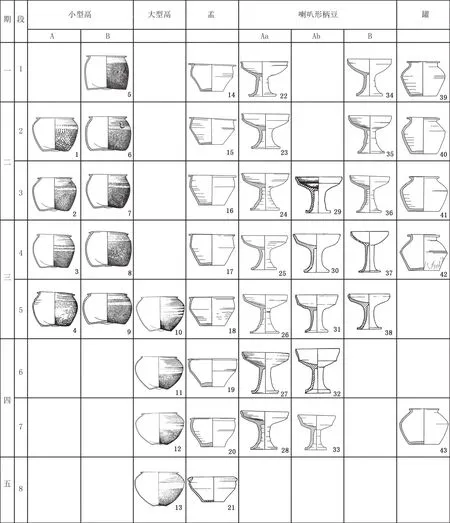

(一)日用陶器

鬲 绝大多数夹砂,可分夹粗砂与夹细砂两种;以红陶为多,其次为灰陶;腹部大多饰绳纹。根据形体大小将其分为两类。

小型鬲:高12~20厘米,小袋足,根据肩部形态将其分为两型。

A型:肩部较为明显,部分陶鬲肩部有明显折棱。根据口沿、腹部和裆部变化将其分为四式(图一,1~4)。

B型:肩部不明显。根据口沿和裆部变化,可分五式(图一,5~9)。

小型鬲共有的演变趋势:口沿由平折逐渐下垂,由宽变窄,弧腹逐渐不明显,足根变矮,裆部降低。另外,A型鬲最大径逐渐下移,器物整体上有变大的趋势。

大型鬲:此型鬲高一般在25厘米以上。根据口沿、腹部和足部变化可分四式。演变趋势:口沿由下垂逐渐变平,腹部斜收越发明显,足间距变小,足根变矮趋于消失,整体上肩径变大,器物变高。值得注意的是,该型鬲常见于人骨下(图一,10~13)。

盂 绝大多数为泥质灰陶,器表多数经过打磨并具有光泽,少数器表施有暗纹,腹部或折或弧。根据口沿、腹部和底部变化可分八式。演变趋势:口沿由上仰变平再变为下垂,由宽大变窄小;折腹逐渐不明显,最后几成弧腹;底径渐小,早期底部内凹,晚期皆平(图一,14~21)。

喇叭形柄豆 均为泥质,绝大部分夹有稀疏的砂粒。因多数器表经过打磨,器表与陶胎颜色不一致,陶色复杂。绝大部分豆盘内有暗纹,部分器物豆盘内有刻划符号。根据腹部形态将其分为两型。

A型:折腹明显,腹部有比较明显折棱,根据足部形态将其分为两亚型。

Aa型:喇叭形柄底座较大。根据豆盘、豆柄和器物整体形态变化可将其分为七式。演变趋势:豆盘口敞开度加大,折棱逐渐变的不明显,深度变浅;豆柄变高变细,整体上渐瘦高,在Ⅶ式又变矮,豆柄变粗(图一,22~28)。

Ab型:喇叭形柄底座稍小,喇叭程度较小,类似直柄。与Aa型变化部位相同,可分五式。演变趋势:豆盘敞口程度加大,腹部折棱处愈加明显,柄渐细高,制作越来越粗糙(图一,29~33)。

B型:弧腹无折棱。和A型变化部位相同,可分五式。演变趋势:豆盘敞口程度先增大后减小,深度逐渐变浅;豆柄渐细高,器物变瘦高,Ⅴ式柄稍显粗(图一,34~38)。

罐 多数为泥质灰陶,器表一般经过打磨,平整光滑,器表多饰凹弦纹,偶见暗纹;肩部明显,少量器物肩部锐折。根据口沿、腹部和器物整体形态变化分为五式。演变趋势:口沿由平宽略上仰到窄小变平,口沿逐步退化,最大径渐下移,器物变小,整体由瘦高变矮胖(图一,39~43)。

高领罐 有报告称之为圜底罐、圜底尊,但其形态与通常理解尊有差别,又不同于普通罐,本文称之为高领罐。泥质灰陶,颈部、腹部饰有绳纹,部分器物肩部有暗纹。根据口沿、颈部和底部变化可分六式。演变趋势:口沿由平折宽大到卷沿退化,到Ⅴ式成平沿后又成卷沿,颈部渐长,Ⅴ式后变短;早期底内凹,圜底逐渐变大(图二,1~6)。

图一 日用陶器分期图-1

图二 日用陶器分期图-2

釜 肩以上为夹细砂红陶,腹、底部为加粗砂红陶;腹底饰绳纹,肩以上打磨平整,有实足或无足。根据有无足可分为两型。

A型:有实足。根据口沿、腹部和足部变化可分为四式。演变趋势:口沿由宽变窄,最大径逐渐下移,三足间距变小(图二,7~10)。

B型:无足。根据口沿和腹部变化亦可分四式。演变趋势:口沿由折沿略上仰逐渐下垂最后变为卷沿,最大径逐渐下移,最后腹部不明显(图二,11~14)。

盒 上盖下身扣合而成[14],器身弧腹,少量器身斜直,部分器物有圈足,大多为泥质灰陶,偶见泥质红陶,素面。根据底部、盖部和整体形态变化可分三式。演变趋势:圈足消失变为平底内凹,子母口晚期不见,盖部圆隆程度加大,整体上由矮胖变瘦高(图二,15~17)。

碗 泥质灰陶,素面,底部多见有刮痕。根据腹部和整体变化可分两式。演变趋势:腹部内收程度加大,器物整体上由矮胖变瘦高(图二,18、19)。

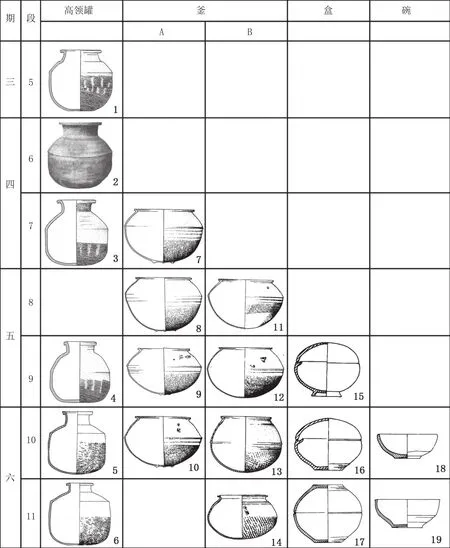

(二)仿铜陶礼器

鼎 根据鼎盖的不同,参考器物整体形制,将其分为有捉手、有扁圆纽和无装饰三型。

A型:盖顶部有捉手,部分器物鼎盖遗失。大部分器物夹细砂,有灰陶与黑褐陶之别,器表有白色涂层及彩绘。均子母口,双附耳,蹄形足。根据底部形态可将其分为两亚型。

图三 仿铜陶礼器分期图-1

Aa型:圜底鼎。根据顶盖、腹部和器物整体形态变化分为四式(图三,1~4)。

Ab型:平底鼎。变化部位和Aa型相同,可分三式(图三,5~7)。

A型鼎总体演变趋势:鼎盖隆起程度加大,捉手变小,腹部变浅,鼓腹变弧腹,器物高度下降,整体上由瘦高变矮胖。

B型:鼎盖有扁圆形纽。泥质灰陶,鼎盖和器身饰凸弦纹,多有彩绘。短厚耳,弧腹,圜底。根据腹部和足部变化分为三式。演变趋势:腹部加深,足变矮,器身由扁长变为深圆(图三,8~10)。

C型:鼎盖无装饰。泥质灰陶居多,见有泥质红陶,器表偶见有彩绘,部分器物底部饰绳纹。根据底部形态将其分为两亚型。

Ca型:圜底鼎。根据腹部和足部变化分为五式(图三,11~15)。

Cb型:平底鼎。变化部位同Ca型可分四式(图三,16~19)。

C型总体演变趋势:腹部加深,足变矮,器身由扁长变为深圆。

盖豆 泥质灰陶,偶见泥质红陶,部分器物器表及盖饰瓦纹和彩绘。根据腹部与豆柄可分为两型。

A型:腹部略弧,柄座喇叭口较大。根据豆盘和柄部变化分为四式(图三,20~23)。

B型:腹部略折,上腹较直,柄部较粗,微显柱状。变化部位与A型相同可分四式(图三,24~27)。

总体演变趋势:整体上由瘦高变为矮胖,豆盘整体上深度增加,个别式稍有不同,柄逐渐变矮增粗,最后变至矮圈足。

壶 多泥质灰陶,偶见泥质红陶,有盖或无盖,部分器物口下部施白色彩绘,亦见腹下部饰绳纹。根据足部不同,参考器物整体形态将其分为两型。

A型:圈足壶,大部分有盖,器盖上或有纽。根据口部、肩部和腹部变化,参考器物整体形态分为五式(图三,28~32)。

B型:平底壶,腹下部斜收。变化部位与A型相同可分五式(图三,33~37)。

总体演变趋势:口部敞开度加大,肩部由溜肩变耸肩、越来越明显,腹部愈外鼓,最大径逐渐上移,器物整体上显得愈加矮胖。

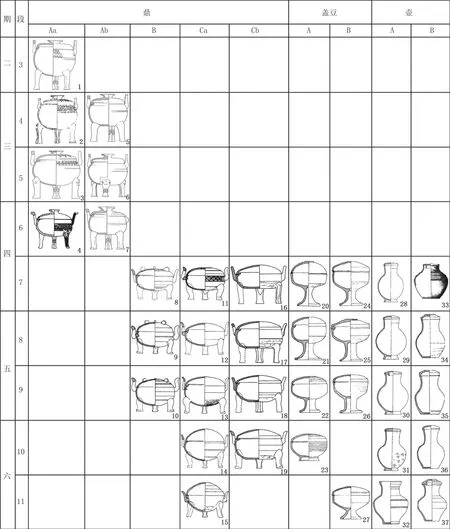

盘 形式多样,首先依据有无耳将其分为两类。

附耳盘 多泥质灰陶,但西亚斯墓地出土陶盘多为泥质红褐胎黑褐皮陶,器内外皆涂白,原应有彩绘。附折耳,浅盘,有蹄形足或无足。依据底部形态又可分为两型。

A型:圜底盘,有蹄形足。根据耳部和整体变化分为四式(图四,1~4)。

B型:平底盘,无足。变化部位与A型相同可分四式(图四,5~8)。

演变趋势:折耳由直立到外撇,外撇程度渐大,盘变浅,盘径变小,高度降低。

无附耳盘 泥质灰陶,盘较浅,素面,总体上制作粗糙,根据腹部形态可将其分为两型。

A型:折腹。根据口沿、腹部和整体形态分为四式。演变趋势:口沿由内勾变平,腹部变浅,折腹逐渐变弧,口径愈小,高度降低,制作逐渐粗糙(图四,9~12)。

B型:弧腹。变化部位与A型相同可分三式。演变趋势:敞口程度逐渐加大,腹部变浅,口径愈小,高度降低,制作逐渐粗糙(图四,13~15)。

匜 器物形制整体上差别较大,根据整体形状分为桃形和兽形两类。

桃形匜 数量较多,泥质灰陶居多,部分红陶,偶见器物表面涂白,原应有彩绘。根据腹部、底部不同,参考器物整体形态,将其分为两型。

A型:圈足或底部较高,腹下部急收。根据口部、腹部和底部变化分为三式(图四,16~18)。

B型:底部不明显,腹弧收。变化部位与A型相同可分三式(图四,19~21)。

图四 仿铜陶礼器分期图-2

总体演变趋势:敞口程度减小,底径变小,高度降低,整体上制作趋于粗糙。另外A型桃形匜腹部急收程度逐渐增大。

兽形匜 泥质灰陶居多,部分黑陶,器物表面涂白,原应有彩绘,有足或无,兽首为流,尾居另一侧。根据器身和足部变化可分四式。演变趋势:器身逐渐由长变圆,长度减少,高度降低,流不断增长,足变矮以致消失,兽形制作简化粗糙(图四,22~25)。

敦 多由器身和盖扣合而成,器身泥质红褐胎黑褐皮陶,器盖及腹部以上涂白,原应有彩绘。根据器盖、腹部和足部变化分为三式。演变趋势:器盖弧折渐鼓,腹部变浅,环耳中孔逐渐变小,足部逐渐消失,平底内凹变平底(图四,26~28)。

舟 泥质灰陶,部分黑陶,内外壁通体涂白,原应有彩绘;双耳,平面呈椭圆形。根据腹部和耳的变化分为三式。演变趋势:腹部由鼓变弧逐渐变浅,环耳中孔逐渐消失成半圆形饼状纽,高度渐小(图四,29~31)。

罍 大部分为泥质红陶,部分泥质灰陶,偶见有盖,突出特点为肩部饰有爬兽,器表涂白及彩绘。根据有无足将其分为两型。

A型:有三足。根据颈部、腹部和底部变化分为四式。演变趋势:颈部渐长,由鼓腹变为弧腹,底部变小,器物整体上变矮(图四,32~35)。

B型:无足。根据颈部、肩部、腹部和底部变化可分四式。演变趋势:颈部变矮,圆肩变耸肩,腹部深度增加,底由内凹变平,底径减小,器物整体上由矮胖变瘦长(图四,36~39)。

二

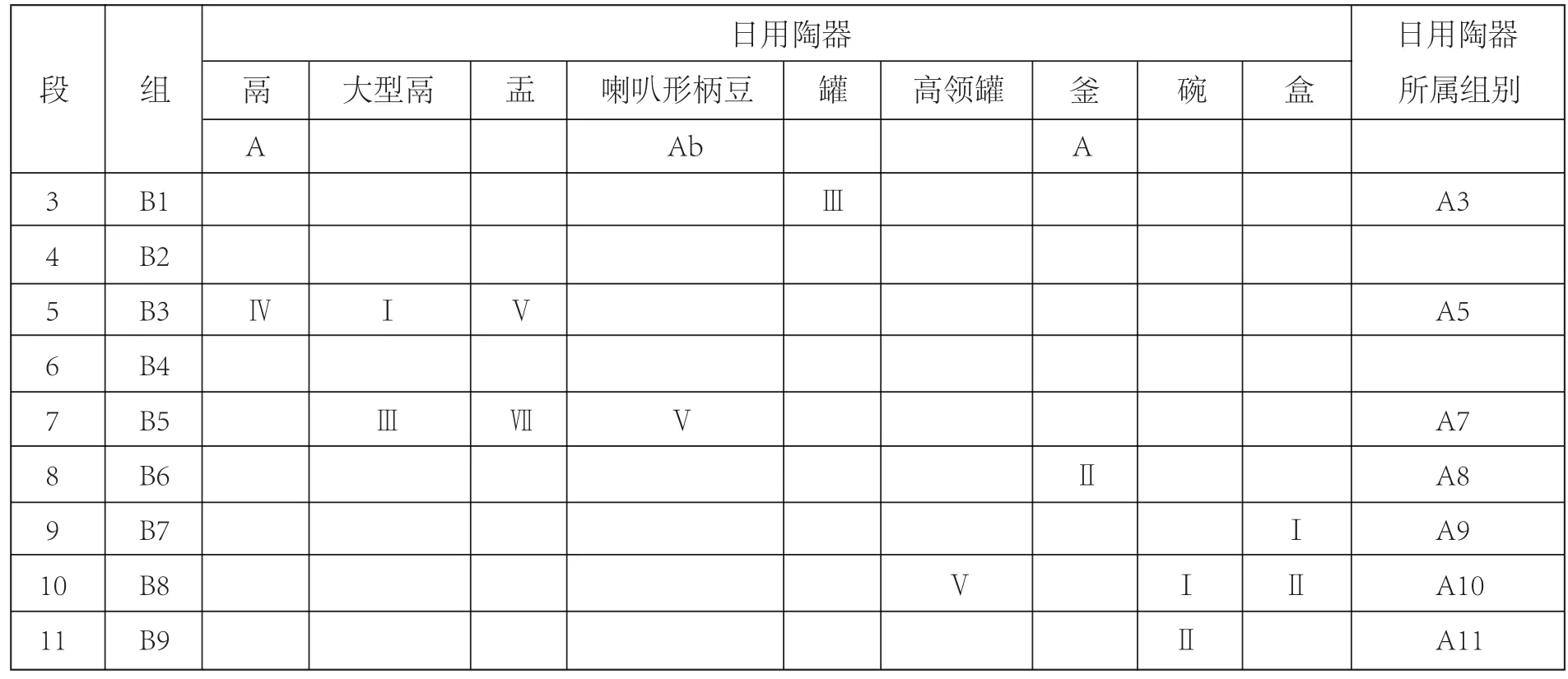

前文已对日用陶器及仿铜陶礼器进行了类型学分析,为行文简洁,本文将日用陶器称为A组,将仿铜陶礼器称为B组。依据上文所分日用陶器型式演变及组合关系,可将郑州地区东周时期郑韩墓葬出土日用陶器划分为11个序列组。其器物组合演变规律清楚,可将其视为连续发展的11段,组段情况如表一所示。同样亦可将墓葬中出土的仿铜陶礼器划分为9个序列组,将其视为连续发展的9段,组段情况如表二所示。

东周时期郑州地区郑韩墓葬中,部分仿铜陶礼器墓葬同时出有日用陶器,其日用陶器型式如表三所示。

通过表三可以看出,B1组出有A3组Ⅲ式罐;B3组出有A5 组AⅣ式鬲、Ⅰ式大型鬲、Ⅴ式盂;B5组出有A7组Ⅲ式大型鬲、Ⅶ式盂、AbⅤ式喇叭豆;B6组出有A8 组AⅡ式釜,B7组出有A9组Ⅰ式盒;B8组出有A10组Ⅴ式高领罐、Ⅰ式碗、Ⅱ盒;B9组与A11组共出Ⅱ式碗。根据上述多组器物的共存关系,可将所涉B组对应至A组所属段之中。B2、B4组与A组无直接对应关系,但从器物的逻辑演变序列上看,B2组的年代当在B1组与B3组之间,B4组的年代当在B3与B6组之间,B9组的年代晚于B8组。由此B组各序列组的年代与相应的A组年代大体相当,其对应情况亦如表三所示。

根据日用陶器和仿铜陶礼器在器物型式演变以及在墓葬中的组合关系表现出的阶段性变化,可将随葬有各段陶器的墓葬划分为六期,并可通过与年代明确的器物进行比较以判断各期年代。

第一期:为第1段。本期墓葬皆随葬日用陶器,组合以鬲为核心,配以盂、豆、罐,四类器物完整组合较少见。部分墓葬中出有少量铜礼器。

本期B型鬲、盂、罐口沿均宽大且微上仰,与西周晚期陶器风格相似,但是鬲的裆部明显低于西周晚期陶鬲,其时代应晚于后者。另外,该组所出的AaⅠ、BⅠ式豆与洛阳王湾M302所出AⅢ式豆、M10所出AⅡ式豆极为接近,后者原报告将其定为西周末至春秋初[15]。综合上述因素,本期墓葬年代大体为春秋早期。

第二期:含第2、3段。本期鬲盂豆罐完整组合形式逐渐增多,在第3段时呈现出较强的统一性,并开始出现少量仿铜陶礼器。仿铜陶礼器极有特点,大部分为泥质红褐胎黑褐皮陶,器盖及腹部以上涂白,原应有彩绘,虽多数已经脱落,仍显示出其制作精致的特点。部分墓葬随葬有少量铜礼器。

表一 日用陶器典型器物型式组合表

表二 仿铜陶礼器典型器物型式组合表

表三 仿铜陶礼器墓出土日用陶器型式一览表

属于本期第3段的新郑郑韩路M6,原简报定为春秋晚期偏早[16],朱凤瀚根据其随葬的青铜礼器将其定为春秋中期晚段[17]。观察其所出日用陶器,盂属于本文所分Ⅲ式盂,口沿宽大且微仰;所出鬲为AⅡ式,最大径在肩部左右,而春秋时期A型鬲的变化趋势是最大径愈靠上年代愈早。由于该墓所出的盂和鬲均表现出较早的特点,因此本文赞同朱凤瀚的观点,其年代当在春秋中期晚段。由此,第3段年代应为春秋中期晚段。

第2段所出的鬲、盂、豆与第3段的同类器物演变关系明显,其鬲裆部较3段高,盂口沿更为宽大上仰等,更接近早期形态,因此本期第2段的年代大体在春秋中期早段。

第三期:含第4、5段。鬲盂豆罐完整组合形式在第4段已经走向衰落,鬲豆罐的组合形式更为常见,在第5段时四种器物的其中两类、三类组合常见,组合形式多样。与此同时,仿铜陶礼器中以鼎敦为核心,配以盘、匜、舟、罍的组合形式已经形成,并逐渐流行起来,多数墓葬出土组合并不完整,见有铜礼器和仿铜陶礼器搭配形成组合的情况,并与日用陶器共出。

本期所出器物尚缺乏年代明确的比较对象,但第5段所出的AⅣ式鬲口沿下垂,呈现出退化趋势,Ⅴ式盂折腹处已微弧,最大径下移靠近中部,均较第二期所出同类器物表现出较晚的特点。新郑铁岭墓地中M1404、M1405出有AⅣ式鬲和Ⅴ式盂,发掘者通过对比判定两墓年代为春秋晚期晚段,本文同意发掘者的看法,因此本期第5段的年代大体在春秋晚期晚段。本期第4段中鬲的裆部较5段高,盂口沿也显宽大,显示其年代较早,因此本期第4段年代为春秋晚期早段。

第四期:含第6、7段。日用陶器中鬲盂豆罐的完整组合形式逐渐减少,四种器类中以鬲为核心,两两组合形式常见,四期以后流行的釜、大型鬲在本期都已出现。仿铜陶礼器以鼎敦为核心,配以舟、盘、匜、罍的组合形式在第6段开始逐渐减少,在第7段时被以鼎豆壶盘匜为组合的新仿铜陶礼器群所取代。

本期第7段所出BⅠ式鼎、AⅠ式壶,AⅠ式无附耳盘,发掘者通过所属墓葬器物组合及对比,均将其判定为战国早期晚段[18],本文同意这一看法。另外,本段CbⅠ式鼎与洛阳烧沟M613[19]所出鼎相似,该墓被张辛定为战国早中期之交[20],但本文CbⅠ式鼎腹更浅,战国时期Cb型鼎腹越来越深,说明其年代稍早。此外,本段的盖豆柄部较高,战国时期盖豆柄部愈高年代越早。综合上述考虑,本期第7段墓葬的年代大体为战国早期晚段。本期第6段与第5段的器物组合相同,显示出春秋晚期风格,又较第5段制作粗糙,因此第6段的年代为战国早期早段。

第五期:含第8、9段。出有日用陶器墓葬数量减少,第8段时不见鬲盂豆罐组合,单出鬲、釜及两者共出者增多。第9段时已不见有鬲,新出现盒替代了盖豆。本期中以出仿铜陶礼器墓葬为主,鼎豆壶盘匜的组合常见,核心组合为鼎豆壶,组合较稳定。

本期第9段所出BⅢ式鼎深腹矮足、AaⅢ式壶腹部圆鼓,这些特点与辉县固围村M1:51陶鼎、M1:82陶壶相似[21]。李学勤认为固围M1的年代在公元前300左右,大体上属战国中期偏晚[22],梁云系统论证了该墓年代并赞同李学勤看法[23]。本文基本同意学者们的看法,但其陶壶腹部略鼓,最大径在腹部中部,未见最大径上移至肩部而成耸肩的现象,显示其年代稍早,本文将其定为战国中期晚段,而本期第8段的年代则大体相当于战国中期偏早。

第六期:含第10、11段。出日用陶器墓葬数量最多,组合形式以碗、罐、壶为基本器类,在上一期第9段出现了以盒代豆的情况,但盒流行时间并不长,在第10段迅速被碗取代。本期出仿铜陶礼器的墓葬数量极少,鼎豆壶盘匜完整组合形式更是少见,壶似作为碗罐的搭配存在。

本期11段所出BⅣ式陶釜、AaⅤ式壶与河南巩义站街秦墓M2:3釜、M6:5陶壶相似,两墓均出有秦半两钱,其年代已至秦代[24]。本期11段墓葬所出器物组合与两墓不同,器物形制承接第五期的发展而来,期段之间联系密切。综合比较,将其定为战国晚期晚段比较合理,本期10段器物组合与11段基本相同,但器物形制要早,大体相当于战国晚期早段。

综上所述,本文对东周时期郑韩陶器墓葬所进行的期段划分,其一至六期分别为春秋早期、春秋中期、春秋晚期、战国早期、战国中期、战国晚期;除春秋早期外,其余五期还可进一步划分出早晚两段。

三

前文在对随葬陶器类型学分析的基础上,参考已有的研究成果,基本建立起了郑州地区东周时期陶器墓葬的年代框架。

目前已发现的郑韩墓葬中属于春秋早期的数量较少,西周晚期墓葬中已有的鬲盂豆罐组合在春秋早期时仍比较少见,仅占发现墓葬总数的1/5,偶有日用陶器出于铜礼器的墓葬中。春秋中期墓葬总数增多,鬲盂豆罐四种组合形式比例进一步增多,占已发现墓葬总数的1/3;鬲盂豆的组合形式也较常见,比例稍低于鬲盂豆罐组合,日用陶器中组合皆以鬲为核心。春秋中期偏晚阶段,以鼎敦为核心,配以盘、匜、舟、罍的仿铜陶礼器组合开始出现,但数量很少。该组合特点鲜明,一直流行至战国早期。尤为值得注意的是,最早的仿铜陶礼器出于青铜礼器的墓葬中,如郑韩故城热电厂M40[25],表明较高等级人群首先使用了仿铜陶礼器。春秋晚期阶段发现墓葬总数进一步增多,但鬲盂豆罐四种完整组合形式比例下降至1/10稍多,而鬲盂罐的组合形式较常见,约占该期墓葬总数的1/6;这一时期仿铜陶礼器的墓葬数量增多,占已发现墓葬总数的1/2稍弱。

战国早期郑州地区日用陶器墓葬中仍见有鬲盂豆罐四类完整组合,说明本地区文化面貌具有一定的保守性;本期仿铜陶礼器墓葬数量约占总数的2/5,战国早期早段仍流行以鼎敦为核心的仿铜陶礼器组合,战国早期晚段风格为之一变,鼎豆壶盘匜的组合开始盛行。战国中期已发现的墓葬数量急剧增加,日用陶器墓葬数量比例下降,且多为鬲或釜单出,仿铜陶礼器墓葬成为这一时期的主流。值得一提的是,战国时期新郑西亚斯墓地仍有较多数量的日用陶器墓葬,今郑州市区内则很少发现,表明在国都郑韩故城附近的墓葬在文化上更具有保守性。到了战国晚期,以碗罐为组合的日用陶器墓葬开始盛行。

东周时期郑州地区仿铜陶礼器的组合以战国早期早段为节点,可以划分为前后两个阶段,前一阶段以组合以鼎敦为核心,后一阶段以鼎豆壶为核心,发展呈现出明显的阶段性。两种组合形式的替代可能是韩灭郑在考古学上的表现。需要指出的是,以战国早期早段为分界将东周时期郑韩墓葬分为前后两个阶段,明显早于韩灭郑这一历史事件的时间。这可能与以韩国为代表的晋文化对郑国的文化渗透有关。韩国原都平阳,先迁宜阳后至阳翟[26]。战国初年韩国就开始觊觎郑国,郑韩频频交战,阳翟距离新郑不足40公里,郑国本就处于三晋包围之中,随着韩都城不断东移,受到韩国的文化影响也是很正常的。如鼎豆壶组合于春秋晚期早段已在上马墓地中出现[27],可将其视为晋文化因素,因此郑州地区在战国早期出现的以鼎豆壶盘匜的组合,实暗示了韩国对郑国的文化渗透。可能正是由于这种文化渗透,使得郑州地区考古学文化面貌在战国早期晚段已经开始变化;并且韩国在灭郑并把国都迁至新郑时,并没有使本地区的文化面貌发生重大改变,而是持续发展,鼎豆壶盘匜组合稳定并增强,可能即是这种情况在考古学上的反映。总之,东周时期郑韩地区以鬲为核心的日用陶器墓葬组合形式稳定,延续时间较长,表现出其文化面貌所具有保守性;而由于地缘优势,韩国对郑国不断进行文化渗透,郑国在战国早期也逐渐接受了以鼎豆壶为核心的仿铜陶礼器群,其明显早于韩灭郑的时间节点,这都体现了本地区文化发展的特殊性。

从已发现墓葬的整体情况看,春秋时期郑韩墓葬主要发现于郑韩故城周围,其它地区发现墓葬数量较少。而进入战国时期,今郑州市区内发现的墓葬数量急剧增加,约占总数的70%。这很可能与战国中期以后,郑州因处于韩魏边界地带,紧邻魏国南长城,军事战略地位日趋重要,从而使得韩国在郑州市区安置众多军民有关。

[1]刘绪.晋与晋文化的年代问题[J].文物季刊,1993(4).

[2]河南文物工作队第一队.郑州岗杜附近古墓葬发掘简报[J].文物参考资料,1955(10).

[3]河南省文化局文物工作队第一队.郑州碧沙岗发掘简报[J].文物参考资料,1956(3).

[4]河南省文化局文物工作队.郑州二里冈[M].北京:科学出版社,1959.

[5]陈公柔.河南禹县白沙的战国墓[J].考古学报,1954(1).[6]开封地区文管会,新郑县文管会,郑州大学历史系考古专业.河南省新郑县唐户两周墓葬发掘简报[C]//文物资料丛刊2.北京:文物出版社,1978.

[7]a.郑州市文物考古研究院,登封市文物管理局.河南登封告成春秋墓发掘简报[J].文物,2009(9).b.郑州市文物考古研究所,登封市文物局.河南登封告成东周墓地三号墓[J].文物,2006(4).

[8]河南省文物考古研究所.郑韩故城兴弘花园与热电厂墓地[M].北京:文物出版社,2007.

[9]河南省文物考古研究所.新郑西亚斯东周墓地[M].郑州:大象出版社,2012.

[10]据发表资料,郑州市文物考古研究院等在新郑铁岭墓地共发掘墓葬1300余座,陆续有简报刊出.主要有a.南水北调新郑铁岭墓地发掘简报[J].文物春秋,2008(5).b.新郑铁岭墓地M429发掘简报[J].中原文物,2010(1).c.新郑铁岭墓地M550发掘简报[J].中原文物,2010(5).d.河南新郑市铁岭墓地M458发掘简报[C]//文物研究(第17辑).北京:科学出版社,2010.e.新郑铁岭墓地M709、M722发掘简报[J].文物春秋,2012(1).f.新郑铁岭墓地M1404、M1405发掘简报[J].中原文物,2012(2).g.新郑铁岭墓地M1414发掘简报[J].东方博物,2013(4).h.新郑铁岭墓地M308发掘简报[J].中原文物,2014(2).

[11]主要是郑州市考古研究所发掘的以下几批材料.a.郑州市两处战国墓发掘报告[J].中原文物,1997(3).b.郑州纺织机械厂东周墓葬发掘简报[J].华夏考古,2000(4).c.郑州市加气混凝土厂东周墓发掘简报.华夏考古,2001(4).d.郑州市南阳路家世界购物广场战国墓葬发掘简报[J].华夏考古,2006(2).e.郑州市市政工程总公司战国墓葬发掘简报[J].中原文物,2006(3).f.郑州信和置业普罗旺世住宅小区M126战国墓[J].中原文物,2009(3).g.新郑市赵庄东周墓葬发掘简报[J].中原文物,2011(3).参见:郑州文物考古与研究[M].北京:科学出版社,2003.和郑州文物考古与研究(二)[M].北京:科学出版社,2010.亦有部分未发表简报收入.需要指出的是,在图版中为了保持简洁,本文部分器物编号采用了简写,如“郑州南阳路家世界购物广场战国墓”简写为“郑家购”,“郑州市政工程总公司战国墓”简写为“郑市工”。

[12]朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[13]参见a.张辛.郑州地区的周秦墓研究[C]//北京大学考古系编.考古学研究(二).北京:北京大学出版社,1994.b.张辛.中原地区东周陶器墓葬研究[M].北京:科学出版社,2002.

[14]这里需要指出的是,有些墓葬可见两碗上下扣合的情况,简报中多称为“合碗”,盒与合碗形态相似,合碗在本文收集的材料中可以分为两式,Ⅰ式碗与Ⅱ式盒基本相同,唯不见器身口沿微敛形成子舌,Ⅱ式合碗与Ⅲ式盒形态相同,本文不再单独对合碗进行型式划分。

[15]北京大学考古文博学院.洛阳王湾[M].北京:北京大学出版社,2002:127,138.

[16]河南省文物考古研究所新郑工作站.新郑市郑韩路6号春秋墓[J].文物,2005(8).

[17]同[12]:1592.

[18]郑州市文物考古研究所.郑州市南阳路家世界购物广场战国墓发掘简报[J].华夏考古,2006(2).

[19]王仲殊.洛阳烧沟附近的战国墓葬[J].考古学报,1954(2).

[20]同[13]b:102.

[21]中国科学院考古研究所.辉县发掘报告[M].北京:科学出版社,1956:图版四十六.

[22]李学勤.东周与秦代文明(增订版)[M].上海:上海人民出版社,2007:46.

[23]梁云.战国时代东西差别——考古学的视野[M].北京:文物出版社,2008:92-93.

[24]郑州市文物考古研究所.河南巩义站街秦墓发掘简报[J].文物:2006(4).

[25]同[8].

[26]杨宽.战国史(增订本)[M].上海:上海人民出版社2003:280.

[27]山西省考古研究所.上马墓地[M].北京:文物出版社,1994.