天府广场东北侧出土石犀与李冰治水的历史事件

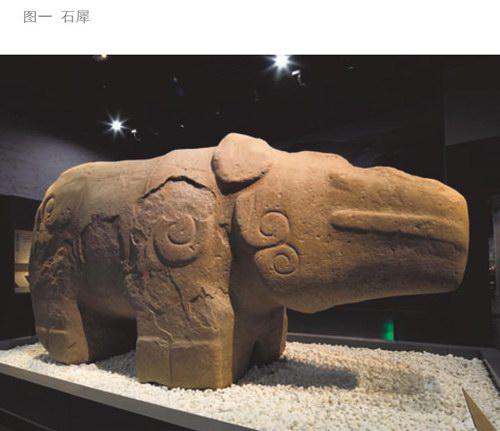

公元前316年,秦并巴蜀,成都平原正式纳入秦国版图。秦人入蜀,带来了先进的制度和技术,它们与古蜀文明中的优秀因子相结合,极大促进了成都平原的经济、文化发展。公元前256年,李冰建都江堰,这一旷古烁今的水利工程不仅为汉代成都平原天府之国的形成打下了坚实的基础,也在两千多年的岁月里持续影响着成都平原的政治、经济、文化发展。2012年,成都文物考古研究所于成都市中心天府广场东北侧发掘出土一秦汉时期的石犀(图一),与古文献中李冰“作石犀五枚……以厌水精”的记载吻合,再度引发了学界关于李冰治水的讨论。该石犀目前于成都博物馆先秦厅内常年展出,因其体型巨大,呆萌可爱,又极具历史及艺术价值,因此被称为成博最“重”的镇馆之宝。

一、石犀的发现、发掘与年代推测

石犀的发现与发掘与成都城市建设紧密相关。1973年,成都市政府于今天府广场北侧修建电信大楼,在挖地基时,掘得一石兽,当时的文史专家认为,电信大楼工地属于五代时期宣华苑的范围内,石兽可能是宣华苑瑞兽门前的石狮[1]。但因石兽太重,当时的技术条件有限,未能移出,留于原处,人们并未窥见石兽的全貌。2010年,由于成都市政建设的需要,电信大楼拆除改建四川大剧院。2012年,为配合四川大剧院修建,成都文物考古研究所对该处遗址进行了科学的考古发掘,依赖于现代化的考古发掘与文物保护技术,考古工作者确认,当年被文史专家判断为五代石狮的兽形石雕实际上为一石犀。

石犀体型巨大,长3.3、宽1.2、高1.7米,重约8.5吨,红砂石质,形状似犀,作站立状,头部略呈圆锥形,五官清晰,躯干丰满壮实,四肢粗短,下颌及前肢軀干部雕刻卷云纹,臀部左侧刻有文字,未能辨识;整体雕刻风格粗壮古朴[2]。根据考古报告,埋藏石犀的灰坑H99的形成年代为蜀汉末或西晋初,也就是说石犀的埋藏年代不会晚于西晋。关于其制作年代,发掘者认为应在战国晚期,原因有二:一是根据目前的考古材料,四川地区的圆雕作品年代集中于东汉,多釆用浅浮雕技法,雕刻精细,肌肉、鬃毛、胡须、脚趾等部位表现清晰,且脚下多带有底座。相比较而言,石犀的雕刻技法更加古朴粗犷,其制作时代至少应在东汉之前;二是石犀表面雕刻的云纹为单线,卷曲程度不大,风格简洁明快。相同特征的云纹也见于青川郝家坪战国中晚期墓葬和荥经曾家沟战国中晚期墓中出土的漆器,秦咸阳宫遗址、秦栎阳城遗址出土瓦当也带有类似的云纹,因此考虑石犀的制作年代为战国晚期或稍晚[3]。罗开玉则认为,“从考古研究的角度看,目前因在省内或全国都缺少同一时期的石雕对比资料,要确认此石犀为战国晚期作品,尚显贸然”,但《蜀王本纪》中有“蜀守李冰作石犀五枚,二枚在府中,一枚在市桥下,二枚在水中,以厌(压)水精”[4]的记载,又能与出土实物互证,也不宜轻易否定[5]。也有专家认为,石犀可能为汉人的仿制品[6]。

综合上述观点,天府广场东侧出土石犀的制作年代是否就是李冰所作的五头石犀之一,还需未来的考古和研究工作提供进一步的支撑材料,但其应当与李冰治水的历史事件有关却是不争的事实。

二、石犀与李冰治水的历史事件

公元前256年,李冰建都江堰,这在当时并未见于史书,直到汉武帝元鼎六年(公元前111年),司马迁奉命出使西南时,实地考察了都江堰,并最早记录了李冰建都江堰的历史事件:“于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沬水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也”[7]但其中并未有关于李冰作石犀的记载。李冰治水时作石犀“以厌水精”的记载最早见于扬雄《蜀王本纪》:“江水为害,蜀守李冰作石犀五枚,二枚在府中,一枚在市桥下,二枚在水中,以厌(压)水精;因曰犀牛里。”[8]成书于西晋的《华阳国志·蜀志》中也有记载:“秦孝文王以李冰为蜀守……作石犀五头,以厌水精。”[9]之后的许多古籍,如北魏郦道元《水经注》,唐《元和郡县图志》,成书于宋代的《太平御览》、《太平寰宇记》、《舆地广记》等均对《蜀王本纪》和《华阳国志》中关于有李冰作石犀的“厌水精”的记载有所引用或转述。尤其《蜀王本纪》原文已佚,目前所见均为后世抄录转引。从汉晋之后的文献看来,后世对石犀“厌水精”的理解多为镇压水精、水怪。这在诗歌中也有所反映,如杜甫《石犀行》中说:“君不见秦时蜀太守,刻石立作三犀牛。自古虽有厌胜法,天生江水向东流。”岑参《石犀》诗中也说:“江水初荡谲,蜀人几为鱼。向无尔石犀,安得有邑居。”可见古人对石犀“厌水精”的理解。实际上,这也是目前学术界的主流观点,即石犀首先是作为镇水神兽而存在的。然而,考察李冰作石犀的初衷,即石犀的原始功能,并分析其功能演变,则笔者有不同的看法。

笔者认为,李冰所作石犀最初应具有实用性功能。虽然天府广场东北侧出土石犀的位置大约处于秦汉时期的大城中部偏南,就其地理位置而言确能和扬雄《蜀王本纪》中“李冰作石犀五枚,二枚在府中”的记载相吻合,而“在府中”的石犀显然已作为神物,并无实用性。但天府广场东北侧出土石犀的年代存疑,且《蜀王本纪》原文已佚,目前所见最早的版本为宋人引述,其真实性存疑。且无独有偶,先秦文献迄今未见犀牛能镇水的记载,犀能辟水的记载,最早也见于成书于宋代的《太平御览》引晋刘欣期《胶州记》:“有犀角通天,向水辄开。”任乃强也认为,汉以前没有石犀厌水的说法[10]。因此并不能根据文献推定李冰所作石犀的初衷即是为了镇压水怪。

根据文献的记载,李冰建都江堰后作三石神人、石马、石犀。其中三石人“立三水中。与江神要:水竭不至足,盛不没肩”,实际上是三个水则,用于观察、测定水位;石马则是掏滩标记。都江堰内江凤栖窝一带每年游积大量泥沙,需岁修时掏滩,李冰建都江堰时,曾在凤栖窝下埋有石马作为掏滩标记,以规定掏滩的深度。以此看来,李冰治水时所作种种,虽然都被后人赋予了神话色彩,但都有实用性。据此推之,李冰所作石犀不应只是虚妄地用于镇压水怪,避免江水泛滥,而应有更实际的用途。

关于石犀的原始功能,有观点认为,石犀类似“石马”、“卧铁”,埋在河道中作为掏河深度的标志[11]。此说无明确的依据,但由于早期文献未有李冰埋石马作为掏滩标记的记载,迄今所见为明代曹学佺《蜀中名胜记》:“都江口旧有石马埋滩下”,因此早期的掏滩标志为石犀也不无可能。也有观点认为,“水精”可解释为水中急流,现代四川仍有“行船要走水精”的说法。“厌水精”就是迫使水改变急流的方向,即用大石雕刻成犀牛的形状,放置在水中急流处,借以减轻水的冲力以保护河岸,又能迫使水流改变方向[12]。笔者认為此说法虽没有十足的证据,但不失为一种合理解释。同时,石犀也可能兼具水则的功能。

然而,李冰建都江堰时所作的石人、石犀等在后世都存在逐渐被神化而失去其实用性的过程。这在考古材料中也有体现:1974年3月3日都江堰修建外江闸时在北距原有索桥130米,东距外金刚堤40米的外河床深4.5米处发现一石像。石像横卧江心,头向西,背朝天,高2.9米,肩宽0.96米,头戴冠,腰束带,宽衣垂袖,拱手而立,底部有榫头,衣襟中间和两袖之上有隶书铭文题记三行:“故蜀郡李府若讳冰,建宁元年闽月戊申廿五日都水掾尹龙长陈壹造三神,石人珍水万昔焉”。题记表明,这是东汉建宁元年(公元168年)都水掾尹龙长陈壹所造的“三神石人”中的一个,是秦蜀郡守李冰的像(图二)。古“珍”字又通“镇”,“珍水”有“镇江”的含意[13]。可见李冰像是东汉时人们模仿李冰的做法制作的镇水石人,且石像底部有榫头,应该被作为神像供奉在庙中,而不具备水则的功能。后都江堰外江分别于1975年、2004年、2014年又出土过三尊石像,均无头,其中1975年出土的石人持锸,底部也有榫头,应与李冰像的性质相同。可以想见,汉代人们仿李冰作石神人已非偶然现象,由此推测,汉晋之际,仿制石犀供为神物也在情理之中。至此,再回过头来推敲天府广场东北侧出土石犀的制作年代,笔者认为,由于无考古学依据及可靠的文献资料能够直接证明该石犀的制作年代,从其出土地看又不具备实用性,该石犀作为汉晋时期仿制品的可能性较大。

三、秦汉时期的水利建设与成都城市发展

如前文所说,出土石犀的四川大剧院工地位于天府广场东北侧,大约处在秦汉时期大城的中部偏南。该遗址揭露出的建筑台基(F2)规模较大,出土的同时期瓦当数量多,类型丰富,且不少当面有涂朱的现象,表明该建筑台基的等级较高,发掘者认为可能与东汉晚期至蜀汉时大城的某个官署或宫廷机构有关[14];2010年,天府广场东的东御街出土两通汉碑,现于成都博物馆两汉厅内展出。两碑均为记录蜀郡太守李君和裴君生平事迹的功德碑,其上有“巍巍大汉”、“列备五都”等字样,对于研究东汉成都的地方官制、文教、社会生活、经济等都具有很高的学术价值。有学者认为东御街汉碑为汉代文翁石室学堂的遗物,出土点可能为汉代蜀郡郡学、益州州学原址[15]。也有观点认为,石犀、汉碑均为秦汉三国蜀郡府衙遗珍,天府广场东、北侧一带应为秦汉三国蜀郡府衙所在地[16]。而无论遗址的性质如何,均表明今成都市中心天府广场周边在秦汉时已经是城内一处重要的中心区域,实证了成都城址中心连续使用2300多年无变化的史实。而这与成都平原战国晚期至两汉时期的水利建设有着直接的联系。

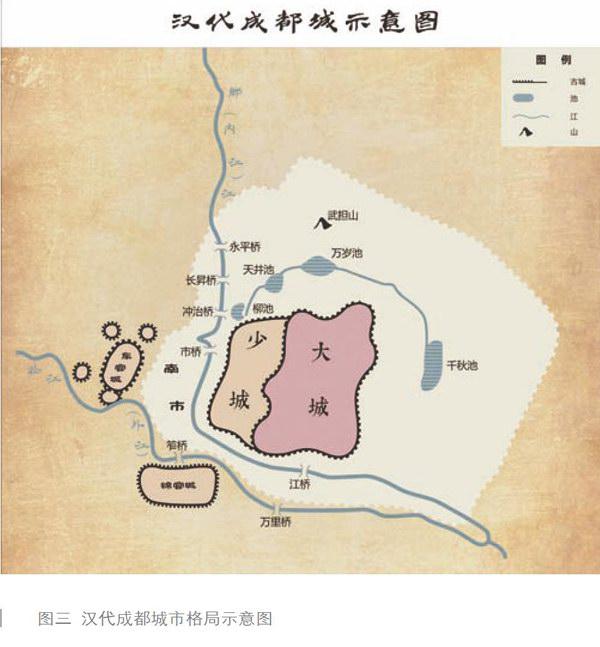

实际上,水源、水患因素是造成蜀地文明转移的重要因素。从距今5000-6000年成都平原周边的新石器时代文化遗址,到距今4000年前宝墩文化的兴起,表明了蜀文化中心从冲积平原边缘的台地向成都平原中心腹地的迁移,这次迁移可能是为了追求更优越的生存空间。宝墩文化古城址群和三星堆文化时期的古城均体现出临水而居,既要亲水、又要避水的特点。而三星堆向金沙、十二桥文化的转移则可能是受到河流改道等水文变迁因素的影响[17]。从金沙遗址开始,古蜀人开始在今成都范围内定居。从地理位置来看,成都位于成都平原的中脊末端,洪水要先淹郫县才能淹成都,成都应是整个成都平原防洪能力最强的位置[18]。但由于成都所在的中脊是岷江正中冲击扇,因此仍不能完全避免水患。《华阳国志·蜀志》中记载秦取蜀后,为巩固其统治,于取蜀后二年移秦民万家以实之,“赧王四年,惠王二十七年,仪与若城成都”[19],成都城为东西二城,东为大城,是郡治所在,也是成都城的政治中心;西为少城,少城内“营广府舍,置盐、铁、市官并长、丞;修整里阓,市张列肆,与咸阳同制”[2()],为县治所在,也是成都城的经济中心,二城东西相连,少城之东墙即为大城之西墉。这与秦汉时期盛行于黄河流域和长江中、下游的城市布局模式不同,这些地区的小城通常位于大城内的中部或一隅,且小城一般为官署区,大城则安排居民区、手工业作坊和市场[21]。干宝《搜神记》中说成都城形制特异,是由于张仪建筑成都城时,屡颓,忽有大龟浮于江……仪以问巫,巫曰:依龟筑之[22]。故成都城又名龟城。这一传说流传甚广,早期的成都城已不可考,也的确有形如龟的可能。有观点认为,在李冰建都江堰穿二江之前,成都地区排水不畅,土质酥软,张仪筑城屡次不成,后来不得不依地形改建,所以南北不正,形如龟[23]。也有可能,秦成都是在蜀国聚居地的基础上建设的,保留了城市沿河分布的特点[24]。而沿河分布则必依地形,因此与当时中原地区城市格局有所不同(图三)。

张仪筑成都城六十年后,李冰建都江堰,从根本上解决了成都平原的防洪问题,成都成为全国罕见的中心位置沿用不变的大型城市。同时,李冰又通过二江工程使郫、捡两江在成都城南自西向东并行,在城东南折而南行,在今黄龙溪汇入岷江,造就了成都“二江珥其前的城市格局”,秦城格局为之一变,解决了成都平原及成都城的农业、手工业和生活用水。《史记》记载,都江堰建成后,二江及其分渠“皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也”[25]。可见都江堰对于当时成都平原航运和灌溉所起到的巨大作用。当时灌区范围约在今都江堰市、郫县、成都、双流、原华阳一带部分地方[26]。入汉之后,社会经济的发展对都江堰灌溉体系提出了新的要求,都江堰渠首及渠系建设不断推进,其中有三次比较大型的都江堰灌溉渠系建设,一是西汉时,蜀郡太守文翁组织人力“穿湔江口,灌溉繁田千百顷”。这是对都江堰灌区的首次扩建,这一工程把都江灌区扩大到成都平原的北部。二是东汉时期,开望川源(今江安河),“引郫江水,灌广都田”(任豫《益州记》),从郫江下游引水,溉望川源一带农田,又使都江灌区向成都西南方向扩展[27]。三是蒲江大堰的修建。蒲江大堰,又称通济堰、远济堰、馨堰等。在历史上,它既是一个相对独立的水利工程,又与都江堰有着密切的水源关系,今属于都江堰外江灌区的一个组成部分。这三项大规模的都江堰渠系建设,为成都平原的农业发展提供了稳定而充沛的灌溉水源,蜀地一改先秦时水旱并行的粗放式农业生产模式,精耕稻作农业得到了长足的发展。西汉时,成都已成为全国首屈一指的水稻产地,成都平原人口激增,在东汉中期达180万人是成都历史人口的第一次高峰。

同时,二江及其渠系也为成都城手工业的发展创造了条件。为适应经济发展需要,手工业和商业区被置于“二江”之间,秦汉时著名的官营作坊“东工”、“西工”,及锦官城、车官城等,均沿“二江”分布。为促进这一区域的发展,李冰还“穿石犀溪于江南,命之曰犀牛里”[29]。“江南”即郫江之南,石犀溪为沟通郫、捡两江的人工渠道。《水经·江水注》说:“西南石牛门曰市桥……桥下谓之石犀渊石犀渊,李冰昔作石犀五头以压水精,穿石犀渠于江南,命之曰犀牛里,后转石犀二头,一头在府市市桥门,一头沉之于渊。”可见石犀溪流域范围内应设有石犀。石犀溪可能在今成都市内西胜街一带,承担着成都城生活用水、航运及防洪的功能。而更重要的是,石犀溪的开凿加速了两江之间的开发,石犀溪外一直是秦汉四百余年间成都乃至西南地区最大的市场[30]。

秦汉时,成都地区手工业和对外贸易的发达在考古材料中也有所体现,青川县出土的战国晚期的吕不韦戟正面“九年相邦吕不韦造蜀守金东工守文居戈三成都”的铭文,背面铸文:“蜀东工”,证明当时确设有“东工”[31];两汉时,蜀郡制造的漆器、铜器、铁器等行销全国乃至海外:朝鲜乐浪[32]、贵州清镇13号汉墓、蒙古国诺因乌拉5号墓均出有带有“蜀郡西工”铭文的漆器,安徽马鞍山朱然家族墓地[33],湖北凤凰山汉墓、江陵张家山汉墓、荆州高台汉墓,湖南长沙马王堆汉墓[34],江苏邗江杨寿宝女墩新莽墓[35]、邗江江姚庄102号汉墓等也出有蜀郡制作的漆器;安徽寿县寿春镇座东汉墓出有带“蜀郡西工造”铭文的铜舟[36],故宫博物院也藏有带“蜀郡西工造”铭文的铜樽;而汉代实行盐铁专卖,临邛更是西南地区的铁器生产中心,川西南及云南等地均出土有汉代带有“成都”或“蜀郡”铭文的铁锸,四川西昌市、昭觉县等也出有“成都”或“蜀郡”铭文的铁锸,与滇西相邻的四川木里县也出土 “蜀郡”或“蜀郡千万”铭文的铁器[37],云南丽江奉科乡达增课村发现有铭“蜀郡千万”的铁器[38],云南昭通也出有“蜀郡”铭文的铁锸。

此外,成都平原的汉代蜀锦,不仅行销全国,而且是丝绸之路上的重要商品。《后汉书》中曾有蜀地“女工之业,覆衣天下”的记载,可见当时成都平原的蜀锦制作业已经相当发达,是全国织锦业的重要产区。近年来在湖南长沙马王堆、湖北云梦等地出土的织锦实物,考古界普遍认为其产地为西蜀;新疆尼雅遗址1号墓出土的“五星出东方利中国”护膊也为蜀锦。成都博物馆两汉厅内展出的天回镇老官山汉墓出土连杆型-勾多综提花木织机织机模型(图四)结构复杂精巧,保存十分完整,出土时一些部件上还残存有丝线和染料,是迄今世界上最早的提花机模型,填补了中国乃至世界科技史和纺织史的空白。

上述可见,成都在两汉时期已经成为当时西南地区的经济中心,同时也是汉文化向西南地区辐射的中心源,与洛阳、临淄、邯郸、宛并称五都。

四、结语

综上所述,天府广场东北侧工地出土石犀实证了李冰建都江堰的历史事件,同时也为探讨石犀的功能演变等提供了新的材料。笔者认为,李冰所作石犀最初应具有实用性,或放在河流弯道处缓解急流,或埋于水下作为掏滩标志,或作为水则。汉晋之际,石犀被逐渐神化,后人多仿制李冰石犀作為神物。由于无考古学依据及可靠的文献资料能够直接证明该石犀的制作年代,从其出土地看又不具备实用性,该石犀作为汉晋时期仿制品的可能性较大。2010年,天府广场东御街出土汉碑的地层堆积是冲积堆积,两碑被洪水冲毁的可能性很大。从倒塌方向分析,洪水从西向东来。这与碑文所记载的此处曾遭洪水的内容也能相互印证。可见成都市中心仍有水患,石犀立于此处,应作为镇水之用[39]。

同时,如前文所说,天府广场东北侧石犀出土地还发现有大型建筑,可能为某个官署或宫廷机构,再结合天府广场东北侧出土汉碑等相关遗物、遗迹,表明今成都市中心府广场周边在秦汉时已经是城内一处重要的中心区域,实证了成都城址中心连续使用2300多年无变化的史实。这应与都江堰及其渠系建设密切相关。根据考古材料和文献记载,先秦时期蜀文化的中心多有变迁,李冰建都江堰后,从根本上解决了成都平原的防洪问题,成都成为全国罕见的中心位置沿用不变的大型城市。秦汉时期持续的都江堰渠系建设不仅解决了成都平原的农业用水,也对成都城市格局产生了深远的影响,为城市手工业和商业的发展提供了便宜。由此,成都平原的手工业生产得到了空前发展,并最终奠定了成都作为西南政治、经济、文化中心的历史地位。

[1]四川省文史研究馆:《成都城坊古迹考》,成都时代出版社,2006年,第289页。

[2]成都文物考古研究所:《成都天府广场东北侧古遗址汉代遗存发掘报告》,《成都考古发现(2013年)》,科学出版社,2014 年。

[3]成都文物考古研究所:《成都天府广场东北侧古遗址汉代遗存发掘报告》,《成都考古发现(2013年)》,科学出版社,2014 年。

[4](宋)李昉、李穆《太平御览》卷八百九十引西汉扬雄《蜀王本纪》,影印本《四库全书》,第901册,上海古籍出版社,1987 年,277 页。

[5]罗开玉:《成都天府广场出土石犀、汉碑为秦汉三国蜀郡府衙遗珍说》,《四川文物》年第3期。

[6]袁庭栋:《成都新出土石犀略考》,《文史杂志》2013年第3期。

[7](汉)司马迁:《史记·河渠书》,北京:中华书局,1959年,第1407页。

[8](宋)李昉、李穆《太平御览》卷八百九十引西汉扬雄《蜀王本纪》,影印本《四库全书》,第901册,上海古籍出版社,1987年,第277页。

[9](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第133页。

[10](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第136页。

[11]王文才:《东汉李冰石像与都江堰“水则”》,《文物》1974年第7期。

[12]罗开玉:《四川通史·秦汉三国》,成都:四川人民出版社,2010年,第374页。

[13]四川灌县文教局:《都江堰出土东汉李冰石像》,《文物》1974年第7期。

[14]成都文物考古研究所:《成都天府广场东北侧古遗址汉代遗存发掘报告》,《成都考古发现(2013年)》,科学出版社,2014 年。

[15]张勋燎:《成都东御街出土汉碑为汉代文翁石室学堂遗存考从文翁石室、周公礼殿到锦江书院发展史简论》,《南方民族考古》(第八辑),科学出版社,2012年。

[16]罗开玉:《成都天府广场出土石犀、汉碑为秦汉三国蜀郡府衙遗珍说》,《四川文物》年第3期。

[17]黄晓枫、魏敏:《成都平原先秦时期的水工遗产与古蜀文明进程》,中华文化论坛,2013年1期。

[18]罗开玉:《中国科学神话宗教的协和——以李冰为中心》,成都:巴蜀书社,1989年,第123页。

[19](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第126页。

[20](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第128頁。

[21]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·秦汉卷》,中国社会科学出版社,2010年,第246-270页。

[22](晋)干宝著,汪绍楹校注:《搜神记》,中华书局出版,1985年,第325页。

[23]四川省文史研究馆:《成都城坊古迹考》,成都:成都时代出版社,2006年,第17页。

[24]彭述明主编,谭徐明著:《都江堰史》,北京:科学出版社,2004年,第31页。

[25](汉)司马迁:《史记·河渠书》,北京:中华书局,1959年,第1407页。

[26]四川地方志编纂委员会:《都江堰志》,成都:四川辞书出版社,1993年,第206页。

[27]朱学西:《中国古代著名水利工程》,北京:商务印书馆,1997年,第33页。

[28]彭述明主编,谭徐明著:《都江堰史》,北京:科学出版社,2004年,第36页。

[29](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第128页。

[30]罗开玉:《四川通史·秦汉三国》,成都:四川人民出版社,2010年,第374页。

[31]尹显德:《四川青川出土九年吕不韦戟》,《考古》1991年第1期。

[32]梅原末治:《支那汉代纪年铭漆器图说》,图版第1。

[33]安徽省文物考古研究所等:《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》1988年第3期。

[34]俞伟超、李家浩:《马王堆一号汉墓出土漆器制地诸问题从成都市府作坊到蜀郡工官作坊的历史变化》,《考古》1975年第6期。

[35]扬州博物馆等:《江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓》,《文物》1991年第10期。

[36]许建强:《东汉元和二年“蜀郡西工造”鎏金银铜舟》,《文物》2014年第1期。

[37]木基元:《丽江金沙江地区的考古发现与研究》,《中华文化论坛》,2002年4月。

[38]木基元:《丽江金沙江地区的考古发现与研究》,《中华文化论坛》,2002年4月。

[39]成都文物考古研究所:《成都天府广场东御街汉代石碑发掘简报》,《南方民族考古(第八辑)》,科学出版社,2012年。

——