低切迹锁定小钢板微创治疗肩关节脱位伴肱骨大结节骨折

石战军

(焦作市中医院 骨伤科,河南 焦作 454100)

临床上肱骨大结节骨折的高发人群为中老年,且多发于肩关节脱位以后。肱骨大结节骨折主要采取肩关节镜下锚钉固定、空心钉固定、钢板固定以及张力带固定等术式治疗,其中钢板固定术、肩关节镜下锚钉固定术存在较大的争议[1]。目前,临床上常用肱骨近端钢板固定术,但存在较大的创伤性[2]。2015年4月-2017年5月我院收治患者94例,采用低切迹锁定小钢板微创治疗,取得较好疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将94例患者按照入院时间划分成观察组与对照组,每组47例。观察组中男26例,女21例。年龄30~70岁,平均43.52岁;对照组中男25例,女22例。年龄31~69岁,平均43.74岁。两组上述资料间差异无统计学意义。

1.2 手术方法

观察组采用低切迹锁定小钢板内固定术进行治疗。做外侧小切口,三角肌入路,取45°“沙滩椅”体位,用沙袋把患侧肩垫高,全麻或臂丛神经阻滞麻醉。常规消毒铺巾,前臂用双层无菌巾包裹。从肩峰顶端并沿外侧向下作5 cm的纵行切口,需注意的是,切口应平行于肱骨干,再将皮肤、皮下组织和深筋膜逐一切开,完全暴露出三角肌,之后沿三角肌纤维方向进行三角肌的钝性分离,并向两侧用力牵开三角肌,使其下囊彻底显露,再作纵行切开处理,最后暴露出肱骨大结节。在进行骨折复位时,低切迹锁定小钢板直接置入,临时固定物为2~3枚克氏针。操作时,应以C型臂X射线机为指导确认位置,具体位置根据骨折线以及钢板位置而定。锁定操作完成后,直接拧入螺钉,并轻微活动肩关节,以确定骨折块的固定程度、坚强度及螺钉是否准确进入到关节腔。若患者伴有肩袖损伤,则需立即修复。手术结束后,应对患处进行生理盐水冲洗,待完全止血后,逐一缝合皮肤组织。

对照组采用肱骨近端锁定钢板内固定术进行治疗。入路选择三角肌胸大肌的肌间沟,取45°“沙滩椅”体位,用沙袋把患侧肩垫高,麻醉方式为全身麻醉或臂丛神经阻滞麻醉。首先做消毒与铺巾准备,使用双层无菌巾包裹住前臂位置。作一弧形切口,切口始于喙突,经由三角肌,最后达胸大肌肌间沟,再将皮肤、皮下组织和深筋膜逐一切开,完全暴露出三角肌和胸大肌肌间沟,向内侧用力牵开胸大肌,向外侧用力牵开三角肌以及头静脉,直接切开深筋膜,并向内侧牵开喙肱肌与肱二头肌的短头,对肩关节作内旋处理,以骨膜为基准,剥离软组织,完全暴露肱骨大结节,钢板锁定位置为肱骨近端,再行固定。

1.3 观察指标

对两组患者的术中出血量、手术时间及术后肩关节活动情况(上举角、外展角)进行观察。

1.4 疗效评价标准

经Constant-Murley肩关节功能评分对两组患者的肩关节功能进行评价,包括:疼痛、生活能力、关节活动度、肌力等情况。100分为满分,分数越高,表明肩关节的功能恢复就越好[3]。

1.5 统计学分析

研究数据经SPSS 19.0软件进行统计学处理。手术相关指标、肩关节情况用均数±标准差(x±s)表示,采用t检验,P<0.05,差异有统计学意义。

2 结果

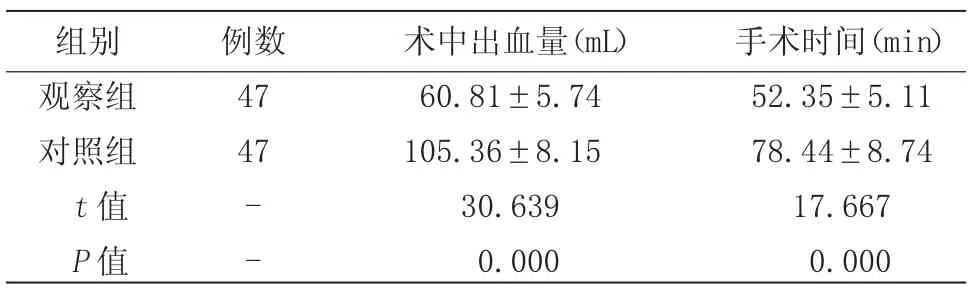

2.1 两组手术相关指标比较

观察组的术中出血量与手术时间均明显少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组手术相关指标比较(±s)

表1 两组手术相关指标比较(±s)

组别 例数 术中出血量(mL) 手术时间(min)观察组 47 60.81±5.74 52.35±5.11对照组 47 105.36±8.15 78.44±8.74 t值 - 30.639 17.667 P值 - 0.000 0.000

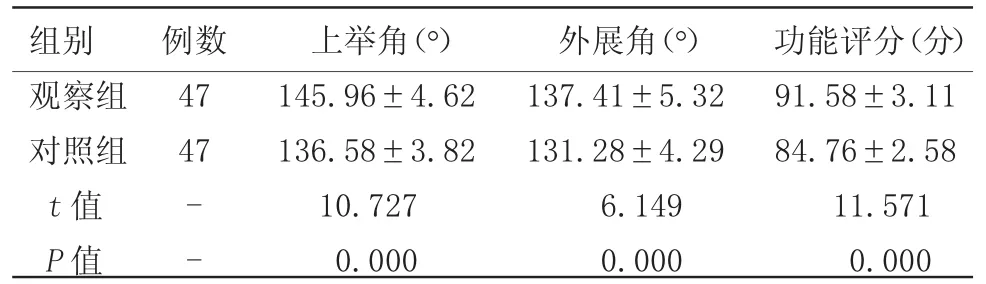

2.2 两组肩关节情况比较

观察组的上举角、外展角与功能评分均明显大于对照组,差异对比显著,具有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 两组肩关节活动情况比较(±s)

表2 两组肩关节活动情况比较(±s)

组别 例数 上举角(°) 外展角(°) 功能评分(分)观察组 47 145.96±4.62 137.41±5.32 91.58±3.11对照组 47 136.58±3.82 131.28±4.29 84.76±2.58 t值 - 10.727 6.149 11.571 P值 - 0.000 0.000 0.000

3 讨论

对于人体来说,肩袖的冈上肌、冈下肌以及小圆肌等都在肱骨大结节附着,在肩关节的活动中起到比较重要的作用[4]。而肩关节脱位伴肱骨大结节骨折多会导致血管神经出现不同程度的损伤,并可能使骨折块出现移位现象。因此,临床多会通过肩关节复位来纠正病情。但是,经复位处理后,由于肌肉受到人为牵拉,会导致肱骨大结节下移。而保守治疗又会造成骨折部位出现畸形愈合情况,且会造成肩袖肌肉小范围短缩,长此以往会直接导致肩关节僵硬,使其原有功能彻底丧失[5]。临床中治疗该种骨折类型的方法主要是肩关节镜下螺钉、切开复位内固定或是铺钉固定等,均可明显改善患者的肩关节功能,取得一定的治疗效果[6]。其中肩关节镜为微创手术,但固定存在局限性,治疗效果并不是特别令人满意。并且肩关节镜的手术时间比较长,在术中难以止血,还需要丰富的操作经验[7]。而切开复位内固定技术适用于多种骨折类型,操作较为简便,技术要求低,但内固定物的材质、操作方式均会直接影响手术效果,安全性较低。肱骨近端锁定钢板内固定对肱骨大结节骨折治疗的最大缺陷就是创伤大,原因为钢板体积大,需要剥离的范围比较广泛。此外,该术式将解剖位置确定为肱骨大结节外侧,在进行前侧入路操作时,无法彻底暴露大结节,需内旋肩关节,再做外侧剥离处理,会很大程度上加重创伤[8]。而低放钢板会造成骨折块固定欠牢,高放钢板则会导致肩峰下撞击综合征。与以上两种术式相比,低切迹锁定小钢板则表现出明显优势,其完全符合肱骨大结节的解剖结构,适当缩小钢板的体积,体积小就意味着剥离面积比较小,创伤也较小。根据不同患者的肱骨大结节骨折块选择不同规格的钢板,入路方式为外侧小切口至三角肌,能够准确暴露肱骨大结节,无需进行过多的剥离操作,创伤性小[9]。

综上所述,在肩关节脱位并肱骨大结节骨折患者的治疗中,采用低切迹锁定小钢板微创治疗,术中出血量较少,手术时间短,肩关节功能改善明显,适合临床推广使用。