中国土地污染修复技术研究现状及发展趋势

员学锋, 邵雅静, 卫新东, 侯 瑞, 常金为, 姚一晨

(1.长安大学地球科学与资源学院,陕西西安 710054; 2.国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西西安 710075;3.长安大学土地工程学院,陕西西安 710054

城市化和工农业生产的快速发展使得土地污染频发,土壤污染已成为影响生态环境、耕地质量、食品安全和人类健康的重要因素[1]。《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》指出,我国农业内源性污染严重,化肥、农药利用率不到1/3,农膜回收率不到2/3,我国土地污染现象广泛存在。2015年有学者指出“我国已有1 000万hm2的耕地重金属超标,因此导致每年粮食产量减少100亿kg”[2],粮食减少量只会增加,不会减少。1980—2014年,我国农业化肥的施用量平均每年增长135.04%,平均施肥量达400 kg/hm2,残留的化肥富含多种重金属会危害土壤环境质量和粮食安全,土地污染问题不断加剧,污染修复工作迫在眉睫。

近年来,随着人们对土地污染修复治理的关注,采用经济可行、环境友好的修复技术对已污染土地进行修复和再利用已成为当务之急。目前,对于土地污染修复技术的研究主要分为2个方面:一是针对某种修复技术的研究,二是针对某种土地污染类型的研究。对于国外而言,中国土地污染修复研究才刚刚起步[3],分析该领域的研究现状及未来的发展趋势至关重要。文献计量分析法可以揭示某一研究领域的发展过程[4],本文基于国内外在土地污染修复方面的研究成果,结合文献定量统计分析方法,揭示该领域的发展过程、主要发文期刊以及研究方向,通过总结土地污染修复技术的特点、作用机制以及目前的研究热点,提出土地污染修复技术的发展趋势,为今后该领域的相关研究提供一定的参考。

1 数据来源及分析

1.1 数据来源

目前国内学者对于土地污染没有统一的内涵界定,文中基于web of science数据库,在对已有研究进行分析的基础上,采用“土地修复”“土壤修复”“场地修复”作为关键词,精炼依据为国家/地区(people are china or china),时间跨度为1995—2016年,共检索得到18 252篇文章,剔除不相关的文章323篇,对剩余的17 929篇文章进行分析。

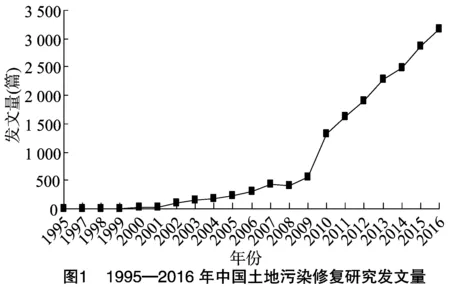

1.2 发文量分析

某领域文献量的年度变化能够反映该领域的发展过程。统计中国土地污染修复领域1995—2016年的发文量(图1),可以看出1995—2016年土地污染修复研究经历了三大阶段:1995—2000年萌芽阶段,这一时期的发文量较少;2001—2009年起步发展阶段,发文量开始逐步增长;2009—2016年高速发展阶段,该领域的研究已经受到广泛关注。我国土地污染修复研究起步较晚,2000年以后土地污染修复技术才逐渐发展起来。而国外土地修复研究起步较早[5],美国从20世纪70年代开始不段加强土地污染的环境风险评价的研究,并建立了“超级基金(superfund)”制度[6]。虽然我国土地污染形势严峻,但是在土地污染修复领域的科研投入却远远不足。

1.3 研究机构分析

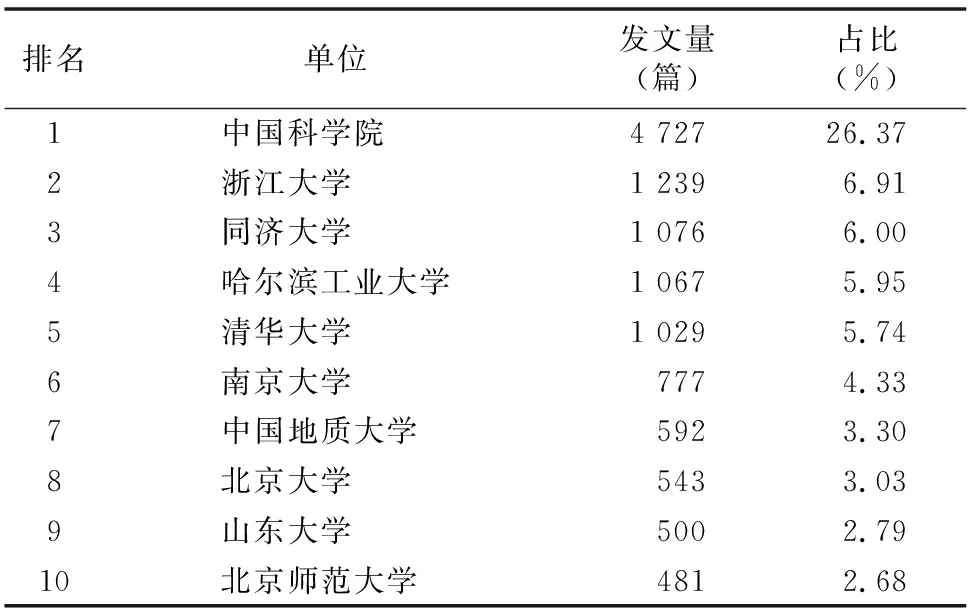

由表1可以看出,中国科学院发文量为4 727篇,排名第一,占所有机构发文量的26.37%,作为中国自然科学等级最高的学术、咨询机构,中国科学院是推进土地污染修复研究的核心机构;其次是浙江大学、同济大学、哈尔滨工业大学等高等院校,可见该领域的核心研究力量主要集中在科研院所和高等院校。

表1 发文量排名前十的研究机构

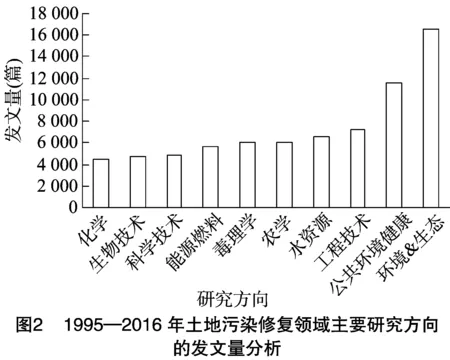

1.4 研究方向分析

对土地污染修复领域1995—2015年的发文量按研究方向进行统计,该领域共包含120个研究方向。由图2可以看出,土地污染修复的研究方向以环境和生态科学为主,发文量16 534篇,占总发文量的92.23%;其次是公共环境健康、工程技术和水资源等方向,发文量分别占总发文量的64.31%、40.32%和36.58%。从土地污染修复技术来看,毒理学在土地污染修复研究中受到越来越多的关注,尤其是土壤生态毒理学,已经成为目前土地污染生态修复技术的研究热点。

2 土地污染修复技术的研究进展

土地污染修复技术的研究起步于20世纪70年代后期,修复技术主要有工程技术、物理-化学技术、生物技术以及联合修复技术。

2.1 工程修复技术

土地污染修复的工程技术有客土、换土和深耕翻土技术。客土法是指从异地移来“健康”的土壤替代表层受污染的土壤,防止植物根系受污染,降低污染危害的修复方法。客土技术适用于污染程度低、易取土的地区[7]。客土技术在实际应用中,要求客土的理化性质必须与原土一致[8]。客土法对盐碱地、土壤质地过沙过黏等性状不良土壤的改良效果较好。但是因为底部污染物有向客土转移的可能,所以客土法仍然存在造成二次污染的风险[9]。基于此,国内学者对客土法进行了一系列的改良研究,提出在原污染土壤的表层添加改良剂阻止污染土中的重金属向新的表土转移[10]。

换土法是一种用“健康”土壤直接替换被污染土壤的修复方法。换土法在实际应用中须要对被转移的污染土进行跟踪监测,确保被转移土壤的合理安置,避免出现违规倾倒污染土壤的现象[11]。深耕翻土法是将表层和深层土壤进行翻动混合,以降低表层土壤中污染物含量的修复方法,该方法针对土层深且污染轻的土壤修复效果较好,在操作过程中须要增加施肥量,以避免耕层养分的流失[12]。

2.2 物理-化学修复技术

2.2.1 玻璃化修复技术 玻璃化修复技术最早应用于1980年[13]。玻璃化技术的本质是对污染土壤进行高温熔融处理,使土壤中的重金属形成较为稳定的玻璃态物质,以去除重金属污染的修复技术[14]。玻璃化修复技术被广泛应用在飞灰、污泥中重金属的固定及资源化修复[15]。该技术的修复效率高,还可以被用于污染土壤的抢救性修复。玻璃化修复工程量大、成本高,欧美国家土壤的处理费用为300~500美元/t[16]。玻璃化修复过程中温度较高,会影响土壤的理化性质,甚至使土壤丧失原有的生产力,在实际推广应用中存在一定的局限性,我国对玻璃化修复技术的应用研究相对较少。

2.2.2 热处理修复技术 热处理修复技术通过对污染土壤进行加热,使土壤中挥发性较高的重金属受热挥发,以达到修复目的[17]。热处理技术可以有效地去除半挥发性、沸点较低的有机污染物[18]。目前在实践中,如何科学合理地达到污染土所需热解吸温度是目前热处理技术推广的限制因素之一。因为大部分金属的热解析温度较高,所以热处理修复技术的修复成本很高,而修复过程中如果对挥发出的重金属处理不当,也会导致次生污染。

2.2.3 电动修复技术 电动修复是指在污染介质两端通以直流电,在电场作用下使得污染物向两侧迁移,然后对其进行集中收集处理,从而实现修复目的[19]。早期的电动修复主要用于重金属污染土壤的修复,到20世纪90年代才开始应用于有机污染土壤的修复[20]。针对性地调节阴阳两级的pH值可以提高修复效率,目前选择适宜的清洗液,增强电动修复效果仍是该领域的研究热点[21]。电动修复技术具有不扰动土层、易操作且绿色环保的优势,适宜处理低渗透的污染土和污泥。但是该修复技术易导致土壤理化性质变化,在实际应用中往往须要和其他技术联合使用。

2.2.4 固化/稳定化技术 采用一定技术措施改变重金属形态,降低其迁移性,将其长期固定在土壤中,是目前处理重金属污染土壤最经济有效的方法[22]。固化/稳定化技术是应用化学改良剂或稳定剂和重金属间的吸附、离子交换、有机络合等相互作用,来降低重金属在土壤中的迁移能力和生物有效性,以实现修复目的[23]。常用的稳定剂包括石灰、赤泥、天然沸石等无机化学稳定剂和生物炭、堆肥和泥炭等有机化学稳定剂[24]。稳定剂对土壤中重金属的钝化效果随用量的不同而不同[25]。21世纪初污泥堆肥方式在欧美国家应用广泛,污泥被广泛应用于修复严重扰动的土壤[26]。然而污泥堆肥会引起堆肥营养不均衡和臭气污染等问题[27]。我国在2010年已经研发了自动控制生物堆肥技术(control technology for biocomposting,简称CTB),很好地降低了污泥堆肥的臭气污染风险,该技术已经在山东、河北、河南、天津得到推广[28]。固化/稳定化修复技术易操作且成本低,价廉易得且无二次污染的稳定剂以及新型材料的开发是目前固化/稳定化修复技术发展的关键[29]。近年来,由于纳米吸附材料具有比表面积大、活性点位高以及光电性能强的优势,在污染治理领域的应用前景广阔[30-31]。

2.2.5 土壤淋洗技术 土壤淋洗修复技术在20世纪90年代已进入了工程应用阶段[32]。化学淋洗法是指向受到重金属污染的土壤中加入有特殊化学成分的淋洗液,利用水力学或机械搅动土壤颗粒洗脱并清洗土壤中污染物的方法[33]。淋洗修复技术能去除多种形态的重金属,并且具有不破坏土壤结构,无次生污染的优势[34]。淋洗溶剂的选择是淋洗技术的关键,常用的淋洗溶剂有螯合剂、酸/碱溶液、络合剂、表面活性剂等。生物表面活性剂在促进污染物降解的同时,自身也能被生物降解,是目前应用较多的表面活性剂[35],现代超分子化学的引入和发展是淋洗修复研究的新方向[36]。淋洗剂和淋洗方式决定了淋洗技术的修复效果。在众多土壤修复技术中,淋洗修复技术因易实施、修复周期短、无次生污染的特点被广泛使用。

2.3 生物修复技术

2.3.1 植物修复技术 植物修复技术是指在被污染的土壤上通过种植可积累、转化或转移污染物的植物,来达到修复目的技术方法[37]。我国从1997年起就致力于植物修复技术的研究,通过30年的探索,植物修复技术已经开始应用推广。在植物修复技术的研究中,由意大利最先提出的“超富集植物”[38]是该领域的研究热点。目前已发现的超富集植物有700种以上,包括羽叶鬼针草、酸模、香根草等铅超富集植物,印度芥菜、芸苔、芜箐等锌超富集植物,鱼腥草、商陆、龙葵等镉超富集植物,鸭跖草、酸模等铜超富集植物。

植物修复是一种“绿色”修复方式。但是由于植物生长缓慢、生物量小,使得植物修复仍然存在修复周期长、修复深度不佳等问题。单一的植物修复技术不能满足目前土地污染修复的需求,进一步寻找和培育种类更多、生物量更大的超积累或高积累植物是植物修复后续的研究方向[39]。由于木本植物对土壤重金属具有较强的积累能力,并且具有不参与食物链循环等优点,因此用木本植物修复重金属污染土壤已成为国内外的研究热点[40]。针对影响植物修复效率的各个因素对植物修复技术进行改良及强化,并合理应用植物添加剂提高植物修复效率是未来植物修复发展的主要方向。

2.3.2 动物修复技术 动物修复是通过土壤环境中的某些低等动物来吸收、降解或转移土壤重金属,以达到修复目的[41]。由于动物修复有一定局限性,相关研究较少,当前研究主要集中在利用蚯蚓、鼠类等大型土壤动物进行土壤污染修复[42],其中生态毒理学方面的研究得到了国内外众多学者的重视[43]。

我国的动物修复技术处于探索阶段,在动物修复技术实施过程中,动物排便会把已吸收的重金属重新带回土壤,而且动物对污染物的耐受程度有限,一旦超出其承受范围,动物将会逃逸甚至死亡[44]。动物修复过程中也可能会产生新的环境风险,如修复过程中蚯蚓活动形成的蚯蚓孔能够产生明显的优势流现象,优势流极大地加快了重金属离子在土壤中垂直向下迁移的速度,这就增加了地下水被污染的风险[45]。研究动物、土壤及周围环境的相互作用是今后该项技术主要努力方向[46]。

2.3.3 微生物修复技术 微生物修复是指利用特定的微生物群改变土壤重金属的物理特性,影响其在环境中的迁移与转化,从而达到降低污染物活性或将其转变成无毒物质的修复过程[47]。微生物修复过程主要分为微生物富集、吸附和转化3个方面。利用微生物、绿色植物及其相关酶类处理土壤污染,被认为是替代传统修复技术的新兴技术[48]。相比其他修复技术,微生物修复费用低、修复效率高、不易产生次生污染[49]。目前国内外对于微生物修复的机理还未完全掌握,仍须深入研究,该技术的应用并未实现规模化。目前重金属离子与微生物细胞间的影响机制以及基因工程菌的构建是微生物修复的发展方向[50]。

2.4 联合修复技术

联合修复技术是将若干单项技术相互组合,发挥各自优势,以实现污染土壤的高效修复。联合修复技术主要包括生物联合修复、物理-化学联合修复、基因工程联合修复。

目前,生物联合修复技术被广泛用于修复多环芳烃(PAHs)污染的土壤[51]。在动植物联合修复技术中对蚯蚓的研究最多,蚯蚓体内携带各种微生物,在土壤中的活动能提高多种微生物的活性[52]。植物-微生物联合修复技术利用植物和根际微生物的共存关系,可在修复过程中同时发挥两者的优点,这是目前生物修复领域的研究热点[53]。

物理-化学联合修复技术是指根据污染介质自身特性将其分离或固化,以达到去除污染物的目的[54]。因为单项的物理、化学修复技术成本高、易导致次生污染,而且会破坏土壤结构,所以该方法在应用发展方面受限[55]。目前,国内对于物理-化学联合修复技术的研究相对较少。

基因工程联合修复技术的关键是指利用基因工程技术对修复植物进行改良,使其对重金属的累积性更强[56]。基因工程联合修复技术适用于污染土壤的异位处理,易处理易挥发性污染物,深度处理效果好,但目前基因工程联合修复技术的成本高、不易推广。

3 土地污染修复技术的发展趋势

3.1 建立土地污染修复标准体系

我国土地污染形势严峻,污损类型复杂、污染源多样,可以采用的修复技术也多种多样。对于修复技术的选择到修复结果的评判,目前尚未建立规范的土地污染评价和修复效果评价标准,导致有大量低技术、不达标、修复后无人管护等问题频繁发生。因此,针对我国目前的土地污染现状,根据污染区域土地的特性及相关指标,构建反映土地污染程度的环境质量评价标准体系和反映各种修复技术实施效果的评价体系,对修复技术的选择、修复技术的进一步推广都具有十分重要的现实意义,同时也可以为土地污染的环境监管与综合防治提供依据。

3.2 促进多项修复技术联合发展

目前,生物联合修复技术在土地污染修复中应用最为广泛,由于其低成本、环境友好,得到学者们的一致推崇。联合修复效果往往优于单个修复技术的简单叠加[57]。但是由于单项修复技术存在局限性,导致联合修复仍存在许多问题待解决,推广应用受限。在已有的研究中,多项修复技术的联合仍然存在一些问题,解决这些问题是未来多项修复技术研究的重点,也是多项修复技术实现突破性发展的关键。植物参与联合修复时,对修复植物的品种进行筛选,寻找生存能力强、去污效率高、生物量大的植物最为重要;微生物参与土壤修复时,根据微生物好氧与厌氧的特点,分析微生物与环境的互作机制,研究微生物对生物多样性可能带来的威胁至关重要。目前,大部分的联合修复技术仍然处于实验室或者盆栽的模拟阶段,大规模复杂情况下联合修复技术的应用仍须进一步研究。

3.3 构建经济适用易推广的绿色修复模式

未来土地污染修复研究应该着眼于开发经济实用、绿色健康的修复技术,避免“二次污染”“旧账未还,又欠新帐”等现象,从生态学的角度出发,在维护生态安全的前提下达到最大的修复效益。在固化稳定化修复过程中,开发廉价易得且无二次污染的稳定剂,确定稳定剂的施用量,评价添加稳定剂对土地利用带来的环境风险。在土地淋洗方面,淋洗液的选用至关重要,大部分淋洗液价格较高且易造成二次污染,在修复过程中营养物质可能被洗出植物根际,造成植物营养缺失。因此,今后须要选择价格低廉、方便易得、绿色环保的淋洗液,并对修复后淋洗液进行回收利用。

3.4 搭建大数据背景下的土地修复决策支持系统

决策支持系统是通过数据、知识和模型,以人机交互的方式辅助决策者并为决策者提供科学的决策依据和辅助信息的计算机应用系统[58]。污染土修复是一项复杂、耗时、耗资的巨大工程,我国在污染土地修复过程中越来越重视风险评估,在大数据时代,搭建基于大数据背景下的土地修复决策支持系统势在必行,可以集基础资料收集、污染土地调查、人体健康风险评价、生态风险评估、污染土地修复技术可行性分析与决策等一体化,提出高效可行的污染土地修复方案,并且对修复后土地的再利用进行分析,进而筛选出适宜区域可持续发展的土地污染控制与修复技术,使大数据概念在土地污染修复中得以体现。

3.5 完善土地污染修复的制度保障及立法体系

目前我国仍未形成土地污染防治和修复的专门立法,土地污染防治立法尚不完善[59]。我国最早提及土地污染防治的是《宪法》,但是并没有关于土地污染防治的直接规定,随后颁布的《环境保护法》《固体废物污染环境防治法》《大气污染防治法》《土地管理法》等法律、法规、相关政策中也只是对土地污染防治作出了基础的规定。由于立法体系的不完善,使土地污染现象没有从根本上遏制。完善土地污染防治立法体系势在必行,树立整体立法观念,从根源上防止土地污染面积增加。