皮肤Merkel细胞癌171例临床及病理回顾分析

王志伟 李伟人 刘莉 颜小玲 郑德义 王毅 杜娇

550004贵阳,贵州医科大学(王志伟);贵州医科大学附属医院烧伤整形科(李伟人、刘莉、颜小玲);贵州省人民医院烧伤整形科(郑德义、王毅、杜娇)

皮肤Merkel细胞癌(Merkel cell carcinoma,MCC)是一种罕见的神经内分泌性皮肤恶性肿瘤,1972年由Toker首次报道称为梁状癌[1]。近年来国外文献报道[2]皮肤MCC逐年增加,其发病率存在地区差异性,欧洲罕见癌症监测数据库报道,1995—2002年发病率为0.13/10万[3],2011年美国发病率0.79/10万[4],澳大利亚发病率最高,1993—2010昆士兰州MCC发病率1.6/10万[5]。国内文献多为个案报道,缺乏大宗病例流行病学调查资料。笔者通过中国知网、万方、维普数据库检索MCC文献,回顾性分析1986年1月1日至2017年10月1日国内报道的皮肤MCC病例资料。

一、资料和方法

1.文献检索:①在中国期刊全文数据库(CNKI)(1994—2017)、维普学术期刊数据库(CQVIP)(1989—2017)和万方学术期刊数据库(1980—2017)中,中文检索关键词“Merkel细胞癌”、“梅克尔细胞癌”、“小细胞癌”、“梁状癌”、“内分泌癌”、“默克尔细胞癌”、“皮肤神经内分泌瘤(皮肤APUD瘤)”和“MCC”之间使用“OR”连接后获得中文文献检索结果。

2.文献纳入标准与质量评价:纳入标准:①病例组为明确诊断的皮肤Merkel细胞癌患者;②患者的一般情况、临床表现、病理免疫组化、诊治及预后资料完善者。排除标准:数据不完整、质量差及无法利用的文献;综述、讲座、评论类文献;针对同一病例由不同作者发表的文献或重复报道的文献。

质量评价由2名研究人员独立进行,主要评价文献中研究设计的合理性和结果的科学性。文献信息不全者,通过和作者联系确认后决定是否纳入。纳入符合标准的文献,排除不满足标准的研究,以保证病例分析的数据质量。如果出现不一致,由第三位研究人员评判决定。

3.纳入MCC病例按照MSKCC(Memorial Sloan⁃Kettering Cancer Center)分期系统进行临床分期[6]:T代表肿瘤直径,T1期肿瘤最大径≤2 cm,T2期为肿瘤最大径>2 cm;N表示有无局部淋巴结转移,N0期为没有局部淋巴结转移,N1期为有转移淋巴结;M表示有无远处转移,M0期为无远处转移,M1期为有远处转移,Ⅰ期(T1、N0、M0),Ⅱ期(T2、N0、M0),Ⅲ期(T1或T2、N1、M0),Ⅳ期(T1或T2、N1或N2、M1)。根据组织病理学检查分型,小梁型:肿瘤细胞体积较其他两型大,在真皮层中可见特征性小梁状结构;中间型:肿瘤细胞体积中等,胞质少且淡染,胞核大,可存在核分裂象;小细胞型:肿瘤细胞体积最小,胞核可深染。

4.统计分析:分析MCC患者一般情况、临床表现、组织病理及免疫组化表现、诊治及预后情况。

二、结果

1.入选文献:检索得出152篇文献,符合纳入标准135篇,排除17篇,共确诊皮肤MCC 171例,其中个案报道117篇,报道2例的10篇,3例5篇,4例、5例和7例各1篇。从1986年起按每5年一阶段划分,每阶段报道例数依次为2例、7例、31例、40例、50例、41例,报道例数呈增加趋势。

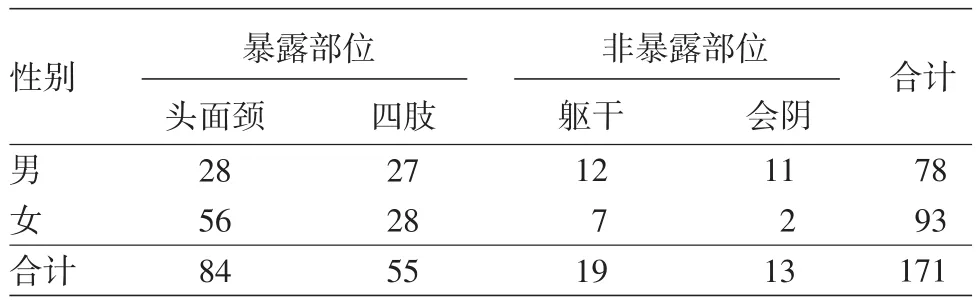

2.入选患者一般情况:171例MCC患者中,男78例(45.6%),女93例(56.4%),男女之比约为1∶1.19。首诊年龄11~109(60.5±17.79)岁,20岁以下3例(1.8%),20~29岁12例(7%),30~39岁9例(5.2%),40~49岁11例(6.4%),50~59岁35例(20.5%),60~69岁41例(23.9%),70~79岁45例(26.3%),80~89岁10例(5.8%),90岁以上5例(2.9%),其中年龄小于50岁占20.5%,50岁以上79.5%。发病部位:头、面、颈部84例(49.1%),四肢55例(32.2%),躯干19例(11.1%),会阴13例(7.6%)。头面颈部或四肢部位139例(81.3%),躯干或会阴部位32例(18.7%)。见表1。141例患者具有详细病程资料,病程14d至20年(中位数6个月)。

表1 171例皮肤Merkel细胞癌发病部位 例

3.临床表现:多数患者早期表现为迅速增大的无痛性肿块,大致呈粉红色、褐色的皮肤或皮下结节,部分出现皮肤表面溃疡。124例有详细病史资料,其中7例皮损多发;肿瘤直经0.2~20 cm,最大皮损面积为25 cm×21 cm×20 cm。肿瘤直径<2 cm 61例(49.2%),2~5 cm 42例(33.9%),5~10 cm 17例(13.7%),>10 cm者4例(3.2%)。外伤后继发皮肤MCC 9例(5.3%);合并其他疾病32例,包括鳞状细胞癌、梅毒、乳腺癌、鼻咽癌、艾滋病、急性单核细胞白血病伴Bowen病。

4.临床与病理诊断:171例患者中临床与病理诊断相符22例(12.9%);临床诊断为肿物待查者89例(52%),皮肤恶性肿瘤34例(19.9%),良性肿瘤11例(6.4%),非肿瘤15例(8.8%)。

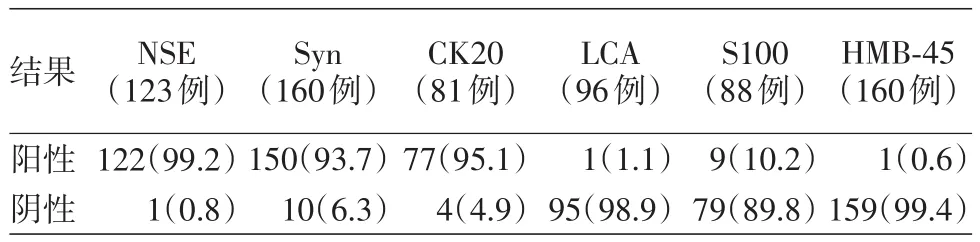

5.组织病理学分型与免疫组化分析:171例中168例有详细病理报告,中间型101例(60.1%),小梁型39例(23.2%),小细胞型28例(16.7%)。160例有免疫组化分析,特异性高表达神经元特异性烯醇化酶(NSE)、突触素(Syn)、低分子量细胞角蛋白20(CK20),阳性率>90%,LCA抗原阴性(表2)。

表2 160例Merkel细胞癌免疫组化结果[阳性例数(%)]

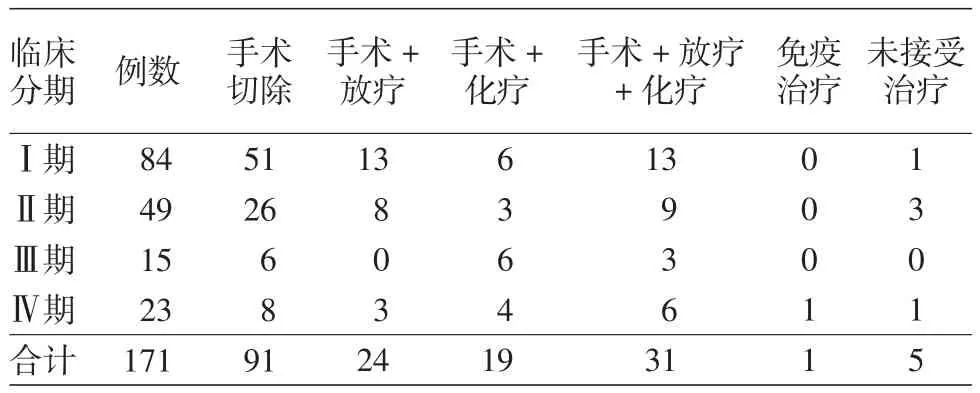

6.临床分期与治疗:171例皮肤MCCⅠ期84例(49.1%),Ⅱ期49例(28.6%),Ⅲ期15例(8.8%),Ⅳ期23例(13.5%)。91例患者单纯手术扩大切除,24例手术后放疗,19例手术后化疗,31例手术后放疗+化疗,1例免疫治疗,5例未接受治疗。化疗方案常用CAV(环磷酰胺、阿霉素、长春新碱),CAP(环磷酰胺+多柔比星+顺铂)或EC(依托泊甙、环磷酰胺)方案。临床分期与治疗方案详见表3。

表3 171例Merkel细胞癌临床分期与治疗 例

7.随访及预后:治疗后随访74例,单纯手术扩大切除31例,1年生存12例,生存率38.7%;5年生存率0。手术加放疗13例,1年生存10例,5年生存1例。手术加化疗10例,1年生存7例,5年生存率0。手术加放疗和化疗20例,1年生存10例,生存率50%;5年生存4例,生存率20%。

随访的74例中,72例有临床分期,Ⅰ期33例,1年生存20例,生存率60.6%;5年生存2例,生存率6.1%。Ⅱ期18例,1年生存10例,生存率55.6%;5年生存1例,生存率5.6%。Ⅲ期8例,1年生存4例,5年生存率0。Ⅳ期13例,1年生存5例,5年生存率0。

三、讨论

本研究分析1986—2017年31年间国内报道的171例MCC,男女性别无明显差异,但是从发病年龄看,多见于50岁以上中老年人(79.5%),好发部位在头面颈、四肢,与国外报道基本一致[6]。

皮肤MCC早期表现为迅速增大的无痛性肿块,一般不破溃[7],因为无特异性临床表现,容易引起误诊,本研究中MCC依靠临床表现正确诊断率仅为12.9%,需病理组织学及免疫组化等综合分析做出正确诊断。电镜观察肿瘤细胞有大量的含致密核心的神经内分泌颗粒(80~120 nm),有膜包裹[8⁃9],类似于其他神经内分泌肿瘤。通常情况下,免疫组化分析MCC特异性表达CK20、NSE、Syn,特异性不表达LCA、S100蛋白、甲状腺转录因子-1(TTF⁃1)、黑色素瘤(HMB⁃45)[8,10],据此与恶性淋巴瘤、神经内分泌癌皮肤转移、原发性小细胞鳞癌和外分泌腺癌、小细胞黑素瘤以及周围性神经上皮癌等肿瘤相鉴别。本文171例中160份免疫组化分析,特异性高表达NSE、Syn、CK20,阳性率大于90%,LCA抗原阴性。Heath等[11]提出MCC临床诊断“AEIOU”五元音法,即无症状/无痛(asymptomatic/lack of tenderness,A),生长迅速(expanding rapidly,E),免疫抑制(immune suppression,I),年龄大于50岁(older than age 50,O),皮肤白皙、暴露受紫外线部位(UV⁃exposed site on a person with fair skin,U),调查研究195例MCC患者,89%患者具有3个及以上AEIOU特征。提示,如果发现迅速增大的无痛性皮肤结节,参照“AEIOU”五元音法,结合病理组织学、电镜观察及免疫组化等综合分析,基本能正确诊断皮肤MCC。

皮肤MCC临床分期是选择治疗方案的重要依据,较常应用MSKCC分期系统。本组资料显示,MCC临床分期以Ⅰ期、Ⅱ期最常见(近80%)。目前首选局部肿瘤扩大切除术切除原发病灶,切除范围应距肿瘤边缘2~5 cm[8],多采用Mohs手术方法。MCC早期转移率高,前哨淋巴结增大必须活检,保证原发灶切除边界阴性,若发现淋巴结转移必须行淋巴结清扫[12],选择性淋巴结清扫可有效降低复发风险[13]。原发灶切除后放疗可提高肿瘤控制率[14⁃15]。药物治疗方面尚无标准化疗方案,由于MCC与小细胞肺癌的形态相似性,多采用小细胞肺癌化疗方案。有报道[15⁃16],手术治疗同步行放疗、化疗,患者3年总生存率可达76%。MCC与Merkel多瘤细胞病毒关系密切[17],使用干扰素抗病毒治疗联合免疫治疗方案的应用成为可能[18]。近期美国批准分子靶向治疗药物Bavencio用于转移性MCC[19],适用于12岁及以上儿童和成人患者,包括此前未曾接受过任何化疗者。

本文74例随访患者单纯手术扩大切除,1年生存率不到40%,5年生存率均为0;手术后放疗、手术后化疗、或者联合放化疗,1年生存率有所提高(>60%),但是5年生存率仍然很低(< 12%)。临床发现[20⁃21],大龄男性、原发灶位于头颈部、肿瘤直径>2 cm、浸润超过真皮层、免疫抑制状态以及进展期病变、淋巴结转移、或者无局部淋巴结转移但出现远处转移、肿瘤组织大于10个核分裂象/Hp、细胞小、血管淋巴管浸润以及CD44阳性MCC患者,往往预后较差。

本研究仅反映国内皮肤MCC诊治现状,由于报道病例较少,对该病的认识尚有待于更多病例研究。