PPP降低了市民对公共设施的责任意识吗:基于心理所有权理论的研究*

◆周小付

内容提要:市民对公共设施的心理所有权促进了市民维护公共设施,促进了公共产品消费者的角色外公民行为。但随着私人投资公共设施,市民对公共设施心理所有权的强度变弱,市民对公共设施的心理所有权从“我们的”心理转向“我的”心理,导致市民对公共设施的责任心理降低和领地心理增强。在私人资本参与公共设施建设的背景下,需要进一步保护市民对公共设施的所有者心理、合理界定私人投资者的产权、在公共服务市场化改革的同时推进公共服务的社会化改革。

十八届三中全会以来,在深入推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下,政府积极推广PPP模式,鼓励私人资本参与公共设施的投资、建设和运营。私人资本进入公共服务领域,对公共产品消费者的行为将带来什么影响,对市民参与公共产品治理的行为将带来什么影响,是否会影响到公共产品领域的政策执行,等等。研究上述问题,对进一步完善公共设施的私人供给制度具有重要的理论意义和实践意义。

一、文献综述

(一)心理所有权理论的文献综述

人的动机和行为除了受到法定所有权的影响,还受到心理所有权的影响。和法定所有权不同,心理所有权是心理层面的“占有感”,主体感觉到目标物好像是他的东西(Gardner和Pierce,2001),并把目标物视为自我的延伸。Rousseau(1998)认为,心理所有权产生于个人试图成为其所处的环境的一个部分,产生于个人试图让环境成为自己的一个部分。Gardner和Pierce(2001)认为,心理所有权的功能在于它满足了人类拥有空间、追求功效和自我识别的需要。Avey等(2009)进一步将心理所有权区分为促进型心理所有权和防御型心理所有权,促进型心理所有权带来了责任感,防御型心理所有权带来了领地心理和排他意识等。心理所有权理论在行为经济学中得到了广泛的应用,主要被应用于研究组织雇员的行为,解释了职业经理人的管家心理和职业侵占行为,解释了企业职员的组织公民行为,解释了消费者的品牌忠诚度,已经成为行为经济学研究人类行为的重要视角(储小平和刘清兵,2005)。

(二)私人资本进入公共领域影响市民行为的文献综述

私人资本进入城市公共领域给市民行为带来了广泛的影响。一方面,私人供给公共设施增加了市民的消费者意识,市民对公共产品的成本更加关注(Mclarney,2014)。另外一方面,私人供给公共设施减少了公众在公共活动中的参与(Hayllar,2010),降低了市民对公共目标和公共政策的认可度(David和庞娟,2008),冲击了市民传统的公共价值观和市民精神(Frederickson,1996),削弱了市民和立法部门之间的问责关系,导致公共产品供给的去政治化(Reeves,2013)。在俄罗斯和拉丁美洲等国家,公共设施的私人供给导致腐败行为和犯罪行为增加(David和庞娟,2008)。总之,私人资本进入公共领域,对市民的心理和行为带来了影响。但是,已有文献对上述现象缺少理论层面的解释。

二、心理所有权理论在公共产品消费领域的拓展

一方面,在公共产品的消费中,市民不仅表现出消费者的行为(例如,关心公共产品的质量),还表现出公民行为(例如,维护公共设施)。但是,传统的公共产品理论忽视了公共产品消费者的角色外公民行为。心理所有权理论为我们基于行为经济学的逻辑研究公共产品消费者的公民行为提供了重要的视角。

另外一方面,心理所有权理论主要用于解释私人部门的行为逻辑,忽略了公共部门的行为逻辑,公共部门的心理所有权和私人部门的心理所有权是两种不同的逻辑。研究市民对公共设施的心理所有权是对心理所有权理论的拓展,需要对公共设施领域市民的心理所有权进行统计调查,并进一步分析公共设施领域市民心理所有权的特征、产生机理及其对市民行为的影响。

(一)市民对公共设施心理所有权的概念

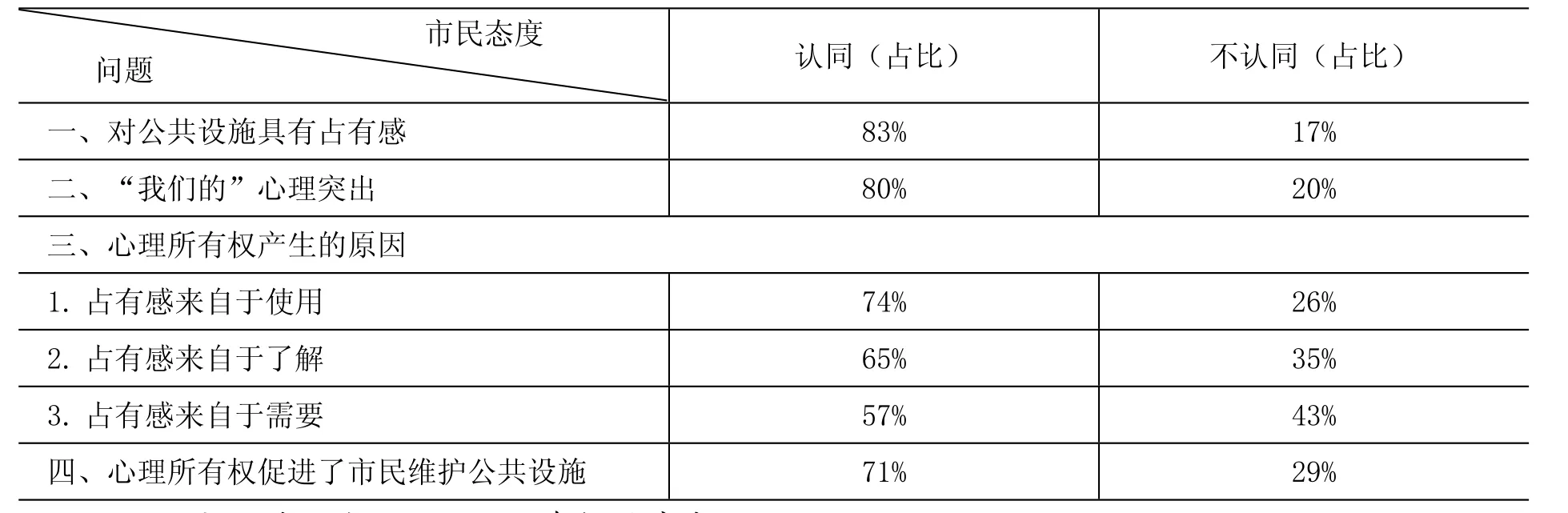

市民对公共设施的心理所有权是一种特殊的社会现象。市民在心理上感觉公共设施是“他的”或者“他们的”,认为自己是公共设施的主人,公共设施成为市民或者市民群体心灵上共同的家。为了进一步的分析,作者在扬州、泰州、南通等城市开展了问卷调查,对公共设施领域市民的心理所有权现象进行调研,共发放问卷100份。问卷调查的结果见表1和表2。从表1可以看出,市民在公共消费过程中对公共设施的心理所有权现象比较普遍,构成了社会的共同意识,从而成为一种隐性的规则和秩序。

表1 市民对公共设施心理所有权的特征和产生的原因

(二)市民对公共设施心理所有权的产生

从表1可以看出,市民对公共设施的心理所有权产生于以下三个方面的原因:1.心理所有权产生于市民对公共设施的使用。市民在使用公共设施的过程中会对公共设施产生情感上的依赖。2.心理所有权产生于市民对公共设施的了解。政府在提供公共服务的过程中,信息越公开,市民所了解的越多,心理所有权越强。3.心理所有权产生于市民对公共设施的需要。公共设施是满足公共需求的公共资产,不仅满足了市民的消费需要,也满足了市民的心理需要(公共产品的消费反映了消费主体的社会身份)。总之,市民对公共设施的心理所有权不仅满足了市民追求功效的需要,也满足了市民自我识别的需要,这是市民对公共设施产生心理所有权的重要原因。

(三)市民对公共设施心理所有权的特征

从表1可以看出,和“我的”这种个人心理所有权相比,“我们的”心理更能反映市民对公共设施的心理所有权。市民对公共设施的心理所有权是一种集体心理所有权。通过回答“什么是我们的”,市民回答了“我们是谁”这个问题。因此,社会认同是市民对公共设施心理所有权的关键影响因素。在本质上,心理所有权是在社会意识层面规范社会身份的一种机制和方式。

我们的意识更为凸显,这和中国的国情是一致的。一方面,中国的传统文化以集体主义文化为主,并坚持和发展了社会主义制度。另外一方面,在当前的发展阶段中,中国政府提供的公共服务以基本公共服务为主,以大众型的共享型的公共服务为主。这些因素都会培育以“我们的”为核心意识的心理所有权。进一步而言,市民之间的相互依赖、群体认同、群体凝聚力等社会特征和市民对公共设施的心理所有权具有内在的联系,研究市民对公共设施的心理所有权不能脱离了国家体制和公共产品供给体制等关键的体制因素。

(四)心理所有权是促进公共产品消费者公民行为的重要机制

从表1的统计数据可以看出,心理所有权促进了市民维护公共设施。维护公共设施是公共产品消费者的角色外行为,是一种公民行为。心理所有权是支撑市民角色外行为的重要机制,促进了公共产品消费者在公共设施维护中的志愿行为。因此,市民对公共产品不仅具有消费心理,也具有管家心理。

三、公共设施私人供给对市民心理所有权和公民行为的影响

随着城市化的发展,城市政府逐渐向专职管理者转型,越来越多的私人资本参与了公共设施的供给和经营,给城市市民的心理和行为带来了广泛的影响。笔者进一步通过问卷调查的数据对公共设施私人供给过程中市民心理所有权的变化进行了分析,包括市民对公共设施心理所有权的强度和性质的变化、心理所有权的功能变化、市民的行为变化等三个层面的变化。通过三个层面的变化分析,可以全面地反映私人资本进入公共服务领域对市民心理和行为的影响。

表2 私人资本进入公共服务领域对市民心理所有权的影响

(一)心理所有权强度和性质的变化

1.市民对公共设施心理所有权的强度降低。和政府投资相比,在私人投资的背景下,市民对公共设施的心理所有权变弱。笔者认为,有以下几个方面的原因会导致市民对公共设施的心理所有权变弱。一是法律经营权的变化。在传统的公共产品供给体制下,公共设施的法定经营权归属于政府。随着私人资本进入公共服务领域,私人资本开始拥有公共设施的经营权,降低了市民心理层面的占有感。例如,在PPP项目中,私人投资方在合同约定的期限内拥有PPP项目资产的经营权。二是商业保密性带来的影响。随着私人资本的进入,公共产品投资和生产环节的一些信息变成私人资本的商业信息,具有保密性,降低了市民对公共设施了解的的程度,“所有”的感觉也会因此降低。

2.市民对公共设施心理所有权的性质发生变化。和政府投资相比,在私人投资的背景下,“我们的”心理现象减少,“我的”心理现象增加。因此,私人资本的进入削弱了集体心理所有权。集体心理所有权削弱的原因在于,随着私人资本的进入,市民的身份发生了变化,市民从城市的公民变成了市政公司的顾客,导致个人主义的意识增加,更加关心个人的消费权利,从而导致一些市民的心理所有权从“我们的”心理转变为“我的”心理。心理所有权的性质变化对心理所有权的功能、市民的行为等都会产生潜在的影响。

(二)心理所有权的功能发生变化

1.身份识别的功能退化最为明显。身份产生于群体生活和社会关系,一个人在孤岛上是没有身份的。由于心理所有权从“我们的”转变为“我的”,公共产品的消费者从社会群体的成员变为相对独立的消费者,心理所有权的身份识别功能退化。

2.拥有空间的功能降低。由于私人资本的进入,一些市民不再认为公共设施属于公共空间。公共设施从所有者的空间转变为消费空间,空间的拥有感随之降低。总之,心理所有权满足市民拥有空间的功能在降低。

3.自我效能感没有显著降低。在私人投资公共设施的背景下,心理所有权自我效能功能没有显著降低,心理所有权仍然在提高市民在公共产品消费中的自尊和自信。因为效能感的存在,在市民心理上,其公共产品的消费会对公共产品的运营会产生影响,市民的消费行为变得更为积极。

(三)市民行为的变化

1.防御心理增强,表现为排斥他人分享的心理增加。促进型心理所有权带来了参与和责任承担等积极行为,而防御型心理所有权带来了领地行为等消极行为。随着私人资本的进入和公共服务付费机制的应用,市民的消费者意识增加,领地心理和排斥他人分享的心理增加。

2.责任感降低,表现为维护公共设施的行为减少。主体通过对“它是我的”这种心理体验,而增加到对目标客体的维护,主体的责任感会因此增强。但是,私人资本进入公共领域以后,市民的心理所有权感觉降低,进一步导致了市民维护公共设施的责任感降低。

3.纳税遵从行为没有受到显著的影响。表2的数据表明,私人资本进入公共领域对市民的纳税行为没有显著影响,纳税遵从行为主要受到税法和税收征管体制的影响,公共产品的供给体制改革对市民的纳税意识没有产生直接的影响。或者,这种影响是长期的和逐渐的,短期影响不显著。

四、私人资本进入公共领域背景下保护市民心理所有权的政策建议

(一)培育公共设施市民所有的社会意识

在私人资本进入公共领域的背景下,不仅要让市民从公共产品消费者的角度思考和行动,还要让市民从公共设施所有者的角度思考和行动,进一步保护和鼓励市民的所有者心理。首先,政府应当在社会意识层面,塑造市民所有的意识,要让市民对公共设施的心理所有权成为全社会的一种共同认知,成为一种社会文化,通过这种市民所有者的共同认知激励市民在公共领域的责任意识,激励市民参与公共设施的维护和城市的治理。其次,在私人资本进入公共领域的背景下,在消费者意识增强背景下,要宣扬市民在公共产品消费中的公民意识。通过公民文化,激发市民对公共设施的心理所有权。

(二)在法律层面合理界定私人投资者对公共设施的产权

在私人投资公共设施的背景下,公共设施的产权制度发生了变化。不能简单地按照资本决定所有权的逻辑界定公共设施的产权分配,公共设施具有公共属性,不能因为私人资本的进入,就变为纯粹的私人产权。公共设施的规划、收费、服务质量和分配等方面都需要维持其公共属性,私人投资者在此基础上拥有运营权和收益权。总之,需要在法律层面合理界定私人投资者对公共设施的产权,避免给市民的心理所有权带来负面影响。

(三)在公共服务市场化的过程中,推进社会化改革

私人资本进入公共领域,促进了公共服务的市场化,通过市场机制提高了公共产品的生产效率。在公共服务市场化的过程中,必须同时推进公共服务的社会化改革,并处理好社会和市场的关系。具体而言,要促进市民、社区、非营利组织、社会团体的参与,促进社会部门自身的发展,发挥社会机制在公共服务供给中的作用,从而维护市民的集体心理所有权。