南汉乾亨重宝铅钱的类型和铸造工艺

王瑞东 (广西师范大学)

南汉是五代十国时期南方一个重要的政权。后梁贞明三年(917),原唐代静海节度使刘隐之弟刘䶮在广州称帝,国号“大越”,建元乾亨。公元918年改国号为“汉”,史称南汉。至公元971年,宋兵入广州,后主刘鋹降宋,前后共55年。南汉位于现广东、广西以及越南北部地区,唐末时期岭南地区分为广(今广州地区)、桂(今桂林市、龙胜、永福东部以及荔浦以北地区)、邕(今南宁地区)、容(今北流、容县地区)、安南(今越南北部)五管。南汉建国之后统一五管之地,共2府、29州、159县。南汉建国因国用不足,于乾亨二年(918)铸乾亨重宝铅钱。南汉乾亨重宝铅钱在国内外均有出土。铅钱作为南汉主体流通货币,流通长达五十余年,在五代十国时期,有较大的影响力和独特的历史价值。

一 南汉乾亨重宝铅钱的出土情况及其特点

1.海内外均有发现,广州最多

岭南地区出土的南汉乾亨重宝铅钱数量较多,其中,出土数量最多的地区为广州市。自1953年到1985年间,广州市区和郊区出土“乾亨重宝”铅钱多的有六七百斤,少的也有十多斤,共达2000多斤[1]。这些钱币主要出于窖藏,在墓葬中基本没有发现[2]。广州市作为南汉的都城,是其政治经济中心,广州一半都为皇帝的宫苑,苑囿分布于城市四方,奢华之风盛行[3],因而出土量大。如广州市北郊桂花冈古墓葬附近的荒地,出土铅钱约700斤[4];黄华路基建工地出土铅钱约四五百斤[5];广州西北郊西村公路出土铅钱约140斤[6];广州市东郊黄花岗广州起义烈士陵园工地出土铅钱约40斤等等[7]。在广西,玉林市石南镇(今兴业县)出土约200多斤,陆川县也出土大量铅钱[8]。在国内其他地区,有2012年安徽省凤阳县临淮镇“古濠州城”南关搜集1枚的记载[9]。铅钱在国外也有发现,1997年,在印尼雅加达印坦油田海域25米沉船中出水145枚[10]。

2.质量低劣,版别繁杂

南汉乾亨重宝铅钱总体铸造工艺粗糙,大多呈现钱体大小厚薄不一,既有广穿又有狭穿,版别文字出现多种类型的特点。据《十国春秋》记载:“是时,国用不足,又铸铅钱,十当铜钱一”[11]。南汉官府下令铸铅钱,强以劣货行之于民,十枚铅钱值一枚铜钱。故铸造工艺相对较差。根据《泉志》卷五《伪品》载:“五代十国南汉铸‘乾亨重宝’,径七分,重六铢。”[12]我们可以大致了解乾亨重宝铅钱的形制,而出土实物的直径有23-27,郭厚1-1.6mm不等,重2.9-6.8g不等,可见其形制版别多样。

二 南汉乾亨重宝铅钱的类型

南汉乾亨重宝铅钱的铸钱地主要有广州、春州、连州、邕州等地[13],由于铸造地点及铸钱机构的不同,乾亨重宝的类型也有所不同。以往对乾亨的分类主要是根据其背字情况,将其分为光背和背字两类,笔者在研究中发现一个有趣的现象,即可以按“乾亨重宝”四字的书写风格以及钱币的整体形制,将乾亨重宝铅钱分为笔画遒劲雄强式和笔画稚拙绵软式两种类别。

1.笔画遒劲雄强式

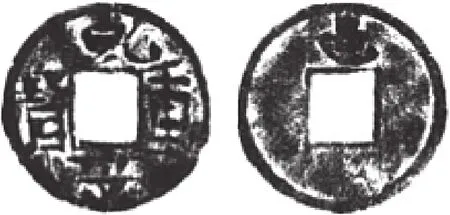

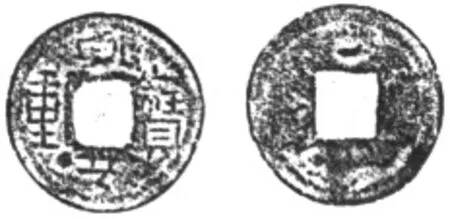

南汉建国之初铸造的钱币造型较为粗犷,其主要特点为钱币肉薄而大,外廓边缘清晰且较粗,内穿有边框且较厚。书写字体楷书和隶书都有,以隶书为主,字体大,书写笔画立体张狂有劲,撇捺的顿挫皆刻画清晰,笔力劲挺,有些钱币的笔画甚至延伸到钱币之外。这类铅钱通常为光背的乾亨重宝,也是乾亨重宝铅钱中铸造时间最长、铸造量最大的。根据历年考古发现与研究,这类乾亨重宝铅钱应该主要是在南汉首都(今广州)铸造。广州阳春县石望墟公社铁屎径村出土的几块钱范都为光背钱范,也证实了光背的铅钱确实铸于广州地区[14]。这类铅钱直径一般在25-30mm左右,宽穿7-10mm左右,肉厚1-2mm左右,重量悬殊大,既有3.3g较轻的钱币,也有6.8g较重的钱币。光背的铅钱中也有背面有四决纹和星月纹两种少见的纹饰。如图1:笔画遒劲雄强式乾亨重宝铅钱,光背,钱文“乾亨重宝”为隶书,笔画书写有力,“乾”顶部书写至外廓,“亨”底部延伸至外廓,直径25.6mm,重3.68g,郭厚1、穿径6.6mm;图2、3:字体立体感强,较小且厚,笔画如刀,撇捺的顿挫皆如铁画银钩一般。

2.笔画稚拙绵软式

另一类乾亨重宝与前者相比,形制较小且统一,外廓平缓圆滑,内穿起伏不大。字体小而规整,较为柔缓,隶书,字体的转折处皆比较圆滑,钱币外廓较细且工整平缓。笔画绵软规整的乾亨重宝铅钱虽有光背的钱币出土,但大多背面有字,分别为背“邕”和背“邑”两类。

图1 笔画遒劲雄强式乾亨重宝铅钱(私人收藏)

图2 笔画遒劲雄强式乾亨重宝铅钱(桂林钱币陈列馆藏)

图3 笔画遒劲雄强式乾亨重宝铅钱(私人收藏)

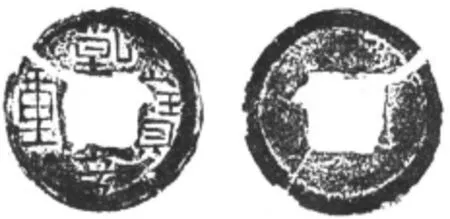

1.背“邕”南汉乾亨重宝铅钱。背“邕”的乾亨重宝铅钱较为少见,根据考证,为邕州铸造[15]。邕州(今南宁)为南汉管辖的州之一,下辖思笼、晋兴、宣化、朗宁、如和、武缘以及封陵七县。据《新五代史·南汉世家》记载:“大有五年封子耀枢邕王,龟图康王”[16]。耀枢为刘䶮的长子,而这一时期背“邕”的乾亨重宝铅钱应为在邕州所铸造。由于耀枢去世早,管辖邕州的时间只有几年,所以背“邕”的铅钱也最为少见。关于背“邕”铅钱铸造原因,前人猜测可能是刘䶮为长子耀枢获封邕王所铸的庆典钱,或是邕王耀枢为补充财力自行铸造。由于没有确切的资料,还不能肯定[17]。背“邕”的乾亨重宝,字体小而工整,直径多为24-26mm左右,重量多为4-5g,宽穿多为7-8mm左右。图4:背“邕”乾亨重宝铅钱,钱文隶书,直径24-24.5mm,宽穿6.9-7.9mm,重4g,现藏于中国国家博物馆;图5:背“邕”乾亨重宝铅钱,私人收藏。

图4 背“邕”乾亨重宝铅钱(《中国钱币大辞典·魏晋南北朝隋编、五代十国编》)

图5 背“邕”乾亨重宝铅钱(私人收藏)

图6 背“邑”乾亨重宝铅钱(私人收藏)

图7 背“邑”乾亨重宝铅钱(私人收藏)

2.背“邑”南汉乾亨重宝铅钱。近代收藏家方若在《言钱补录》中认为,背“邑”的铅钱为简写,“邑”为“邕”的简写。背“邑”铅钱的铸造工艺与背“邕”的铅钱形制基本相同,尤其是面文风格基本一致。因此,笔者倾向于“邑”为“邕”的简写这种看法。有学者认为其为广州铸造[18]。关于背“邑”铅钱还有另一种说法,认为是由于邕王耀枢去世后,不便再铸背“邕”铅钱,故将“邕”改写为“邑”,表达对邕王耀枢的哀思[19]。钱形较小肉厚,直径在24mm左右。如图6:背“邑”乾亨重宝铅钱,钱文为隶书,直径为24.8mm,重4.53g,穿径8.4、肉厚1mm。图7为私人收藏。

三 南汉乾亨重宝铅钱铸造工艺

乾亨重宝铅钱的整体铸造工艺粗劣,大小不一致,广穿、狭穿的现象都有出现,版面的文字书体也不一致,多为隶书,笔法粗劣,应为工匠所写,版别混乱繁杂。

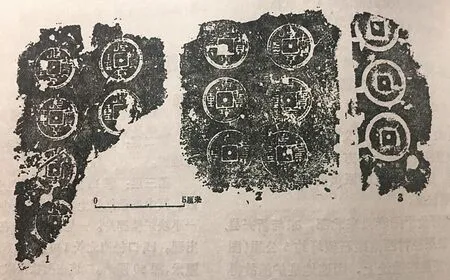

1.平板范竖式浇注法

根据钱币学界的研究成果,中国古代铸钱历史大致可以分为三个阶段:平板范竖式浇铸时期、叠铸时期和母钱翻砂时期[20]。唐朝以后的铸钱方法以母钱翻砂法为主,但是在广东省阳春县石望公社铁屎径村出土了“乾亨重宝”钱范七块,证实了南汉乾亨重宝铅钱为石范铸造。这七块石范其中正面钱范四块,背面钱范三块。一件石范可铸十钱,长约180、宽约90、厚约20mm。这七块钱范分为两种,分别铸直径为25和直径27mm两种大小的铅钱(图8、9)[21]。考古队从村民家征集两件保存较好的石范,一件长140、宽90、厚23mm;另一件长100、宽85,厚20mm[22]。这一考古发现不仅证实了乾亨重宝铅钱的铸造法为石范铸造,同时也证实了此地为南汉铸钱遗址。中国古代钱范的质地大致有陶泥范、石范、铜范三种,石范铸钱大致开始于战国时期,流行于西汉前期。石范具有多次重复使用的优点,用料多选用滑石,便于刻画又结实耐用。在铸钱的方法上,石范多采用平板竖式浇注的方式铸钱,即将石料制板,在制作钱范时以方穿为圆心画圆,刻制出钱腔,钱文阴刻,再刻出浇道和浇口,形成完整的浇铸系统,合范后将铅液灌注,铸造出钱币[23]。

图8 乾亨重宝钱范

图9 乾亨重宝钱范拓本

需要指出的是,中国在隋唐时期就已经普及了翻砂法铸钱,南汉所在的五代十国时期,某些地方政权采用了更为原始的铸钱工艺来铸造货币,如闽越采用陶范铸造永隆通宝大铁钱,南汉采用石范铸造铅钱等,在历史上是非常特殊的现象。

2.铅的使用

根据《十国春秋》卷六十《南汉后主本纪》记载:“(大宝五年962年)城内用铅,城外用铜,禁其出入,犯者抵死。俸禄非特恩,不给铜钱。”[24]可知,南汉时期铅钱和铜钱并行,但是以铅钱为主,“十当一铜”也反映了“铜贵铅贱”的现象。南汉使用铅钱作为主体流通货币持续时间之长,在我国历史上是较为罕见的。南汉之所以选择用铅来铸币,有以下几个原因。首先,沿袭唐末的铸币成分,唐末为了防止“剪凿”等行为对钱币的损伤,铅的含量上升[25];南汉继承了唐末使用铅铸币的方式,位于广州市西北边的清远市在上个世纪出土了唐末静海节度使刘隐所铸的铅制“开元通宝”和铅制五铢钱[26];广西柳州和桂林也出土了一定量的开元铅钱。[27]以上情况,证实了唐末广州就流行使用铅钱。其次,由于战乱频发,为了降低铸造成本,使用铅代替铜。最后,由于两广地区铜矿稀缺,“旧谱谓铜多而铅少,是足迹不到岭南,以意度之。”[28]铜原料在两广地区产量有限,五代时期政权分裂,阻碍了商品贸易发展,加上佛教的盛行,大量的铜用来修建宫殿制造佛像、铜钟等铜制品,引发了铜原料的稀缺。如中宗和后主在位期间,大量铸造铜制佛像和钟鼎,有重达四千四百六斤的铜钟保存于后世[29]。综上所述,由于铜的短缺,南汉只能选择铸造铅钱。

3.传形现象

传形为钱文在空间排布上出现变化,即为“反读”钱文,或“左读”钱文。出现传形现象的原因,前人认为是工匠“刻范之失”[30]导致。在制模时工匠需要将钱形、钱纹、文字都镌刻在钱范上,由于钱币上的文字为阳型正书文字符号,钱范上的文字需要翻铸于铸件之上,因此钱范必须刻成阴型反书。钱文需要从左向右刻,如果工匠在铸刻钱范时习惯性的正常书写从左向右刻写,便会出现罕见的钱文“传形”的钱币。在出土的南汉乾亨重宝铅钱中我们可以看到少量的文字传形的钱币,如图10:钱币直径27.1、穿宽8.2、郭厚1.5mm,重4.7g,为传形钱币;图11:钱币直径27.4、穿宽10mm,重4.45g,“重宝”两字传形。

图10 “传形”乾亨重宝铅钱(《中国钱币大辞典·魏晋南北朝隋编、五代十国编》)

图11 “传形”乾亨重宝铅钱(《中国钱币大辞典·魏晋南北朝隋编、五代十国编》)

四 结语

五代十国时期的社会形势严重阻碍了南汉经济的发展,反映在钱币铸造上也是当时整体经济环境下的必然选择。

注释:

[1][2]邱立诚,李一峰:《广州东山又发现一批南汉铅钱》.《考古》,1985(06),P567.

[3] 周加胜:《南汉时期广州城市布局及建筑研究》.《中国唐史学会会议论文集》.西安,2009,P271-280。

[5] 武宇红:《“乾亨重宝”铅钱》.《中国钱币》,1988(01),P36-40。

[8] 广西钱币学会:《广西历史货币》.南宁:广西人民出版社,1998,P73。

[9] 谭成富:《安徽凤阳出土南汉“乾亨重宝”》.《江苏钱币》,2012(12),P47。

[10] 周家胜:《南汉国研究》.陕西师范大学,2008,P105。

[11] (清)吴任臣:《十国春秋》.北京:中华书局,2010,P842。

[12] (宋)洪遵:《泉志》.济南:山东画报出版社,2013,P101。

[13][26]杨万秀主编:《广州通史》.北京:中华书局,2010,P341。

[14][21]朱非素:《广东阳春县发现南汉钱范》.考古:1984(04),P381-382。

张子翔:中国画作为中华民族优秀传统文化精华之一,必然会得到社会的极大重视,显示极为旺盛的生命力。担负着中国画创作、收藏、研究、人才培养的画院体制,传统文化的发展需要中国画,中国画的发展更是离不开画院。当然,中国的画院由于其地域文化、编制体制、人员结构、硬件设施和建院时间的不同,存在着各种差异,发展也不平衡,作用也有大小。作为省会城市的画院,承担着本地区民族文化发展与创新的重要使命,应是本地区中国画创作、研究的中心,起到弘扬优秀文化领头羊和辐射作用。

[15][17][18]徐刚:《南汉乾亨重宝背“邕”铅钱考》.广西金融研究,1998(S1),P11。

[16] (宋)欧阳修著、(宋)徐无党(注):《新五代史·南汉世家》.北京:现代教育出版社,2011,P262。

[19] 广西钱币学会主编:《广西历史货币》.南宁:广西人民出版社,1998,P73。

[20] 周卫荣:《中国传统铸钱工艺初探》.《中国钱币论文集第四辑》,2002(09),P198。

[22] 阮应祺,刘鸿健:《广东阳春县发现南汉“乾亨重宝”钱范》.《文物》,1984(12),P87。

[23] 周卫荣:《钱币学与冶铸史(二)》.北京:科学出版社,2015,P50。

[24] (清)吴任臣:《十国春秋》.北京:中华书局,1983,P863。

[25] 杨心珉:《唐代货币史若干问题研究》.南京,南京师范大学,2015,P104。

[27] 方乘云:《三十年前广西柳江出水铅钱追忆》.《中国钱币》,2011(01),P56。

[28] 马飞海、周祥、罗炯:《罗伯昭钱币学文集》.上海古籍出版社,2004,P23。

[29] 李庆新:《略论南汉时期的岭南经济》.广东社会科学,1992(12),P70-76。

[30] 陶霞波:《货币文字中的“传形”探讨》.《中国文字研究》,2008(01),P207-212。

——识记“己”“已”“巳”