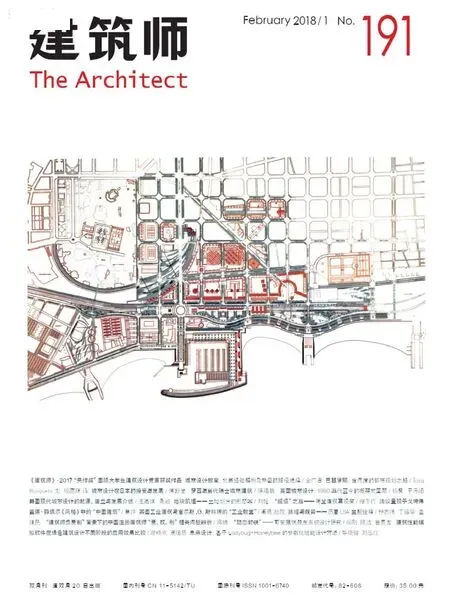

《建筑师》· 2017“天作奖”国际大学生建筑设计竞赛获奖作品

题 目:唤醒感知的场所

THEME: THE PLACE TO AWAKEN PERCEPTIONS

题 旨:感知,是我们自以为一直拥有,但实际上已渐渐离我们远去的一种能力。面对着我们熟悉的环境,我们不能像第一次感知一个新事物一样保持高度的敏感与热情。对事物的模式化认知是一堵看不见的墙,隔在我们的感知与真实的世界之间。熟视无睹,更是造成我们对身边日常事物的冷漠态度。

在你熟悉的城市或乡村寻找一处废弃不用的场所(1000平方米以内),客观地分析出该场所之所以被废弃的原因(可进行多种方式的合法调查)。从真实的感知(视觉、听觉、触觉、嗅觉等)出发,发掘该场所的潜在价值,并以此为契机,提出场所改造的提案,设想场所能提供的活动的可能性,使之成为城市或乡村中人们乐于驻留的空间。

我们一方面希望通过对场所的挖掘唤醒我们自身日渐沉睡的感知的敏感度;另一方面通过场所的重塑,唤醒更多人的感知的丰富度与自由度。

出题人:章明 & 张姿

一等奖 1STPRIZE

作品名称:时光隧道·游戏

设计者:苏红日(天津大学)丁 晴(海南大学+天津大学 联合培养)

指导教师:辛善超

二等奖 2NDPRIZE

作品名称:嶼

设计者:黄昊盛(南昌大学)刘诗宇(清华大学)杨可鸣(铭传大学)

指导教师:李 博

作品名称:断桥桥不断

设计者:陈洪莉 范文旭 贾玉华(烟台大学)

指导老师: 贾志林 张 巍

三等奖 3RDPRIZE

作品名称:感知当下的环院

设计者:王 侃(查尔姆斯理工大学)

作品名称:盐析影舞

设计者:郑 屹 苏红日(天津大学)

指导教师:辛善超

作品名称:墙上市井 ——介于城市与里弄空间的旧场坊改造设计

设计者:高思捷 朱承哲 王子宜(同济大学)

作品名称:世俗建筑

设计者:王新强 傅婷婷(烟台大学)

指导教师:张 巍

作品名称:迷·石间聆声 ——一次海岛渔村里久违的感官觉醒

设计者:李福荣 张中圣 肖婷雯(武夷学院)

指导教师:李婷婷

主 办:中国建筑工业出版社《建筑师》杂志社 广州市天作建筑规划设计有限公司 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会 清华大学建筑学院

评审委员会主任:王建国 中国工程院院士 东南大学建筑学院教授 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会主任

评审委员:庄惟敏 清华大学建筑学院院长、教授 清华大学建筑设计研究院院长兼总建筑师 国际建协职业实践委员会联席主席 全国工程勘察设计大师 国家一级注册建筑师;

李兴钢 中国建筑设计院有限公司总建筑师 全国工程勘察设计大师 李兴钢建筑工作室主持人;

孙一民 华南理工大学建筑学院院长、教授 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会副主任;

王 昀 北京大学建筑与景观设计学院北京大学建筑学研究中心副院长、常务副主任 北京建筑大学ADA中心教授、主任;

章 明 同济大学建筑与城市规划学院建筑系副主任、教授 原作设计工作室主持建筑师;

李少云 广州市天作建筑规划设计有限公司设计总监;

陆轶辰 纽约Link-Arc建筑师事务所主持建筑师 清华大学美术学院副教授 美国雪城大学建筑学院、意大利米兰理工建筑学院客座教授;

王莉慧 中国建筑工业出版社副总编辑 《建筑师》杂志主编

奖 金:一等奖 1名 伍万元人民币整 二等奖 2名 叁万元人民币整 三等奖 5名 壹万元人民币整

获奖作品与评语

Award-winning Works and Critics

一等奖

获奖作品:时光隧道·游戏

获 奖 者:苏红日(天津大学)丁 晴(海南大学+天津大学 联合培养)

指导老师:辛善超

评语:

从自然形成的地形地貌中截取相应的形态,并进一步地对形态本身进行空间层面的观察、读解与操作,是一种源自人类建造传统住居与聚落的智慧的同时,也是一种可进行现代转译的设计手段。这种对地形地貌进行转译以完成对其建筑化的方式,中国河南、山西与陕西一代的窑洞、特别是位于西班牙瓜地克斯丘陵地带的地下住居与聚落都是能够让人联想到的案例。然而采用这种简单与便宜手段,所获整体形态居然可与现实的建筑风潮与时尚相映照,传统智慧与形态本身当代性之间的错乱与糅合,令“时光隧道”意境不期呈现,是《时光隧道 ·游戏》这一作品的魅力所在。

设计作品选址在中国河北张家口的蔚县,设计者将当地已经呈丘陵状的堡墙遗迹本身视为建筑本体,因地制宜地从堡墙遗迹的地形中选择出拥有建筑含义的空间形态,并将空间形态本身作为有内部空间的内部进行“游戏性”地布局。这种游戏性的态度是一种清新的创作姿态,创意的淡淡流露与多数应征作品中所呈现出的意图性(目的性)设计之间形成对比,而这种坦然的姿态或许是一种全新的可能性的开始。同时作品不经意间还展示了一种对于所谓地域性问题的回应,即将建筑所在的自然地形本身作为建筑视觉的本体特征,其做法巧妙地诠释了地域性的真实内涵,更切中“唤醒感知的场所”的竞赛主题。

(王昀)

二等奖

获奖作品:嶼

获 奖 者:黄昊盛(南昌大学)刘诗宇(清华大学)杨可鸣(铭传大学)

指导教师:李 博

评语:

设计者截取凝聚1970年代上海城市生活的场景片断,试图通过保留,将作者对过往的感知进行传递。在这里,曾经的草沟、阶梯、天台组成了作者眼中的“废墟与孤岛”。而保留并强化的目的是关注原有的空间体验。如作者所言:“在闹市中创造一个自在的岛屿,一个时间和身体的停留点;生长于大地,向天空展开,消隐于自然。” 设计者这一核心立意是打动评委的关键,而图面表达的简洁流畅也让主题概念保持明晰。

首层平面划分出了不同的区域、组织了不同的流线,有几分家居的感觉。让人略感诧异的是:原来肉菜市场的尺度哪里去了呢?

屋顶空间的利用,路径的组织,构成了向天空展开的可能,也是过往很少能有城市空间体验。惟,类似坡顶的处理,把人与界面边缘的接触分隔开来,让可能的趣味有所减少。

整体片段的保留,矛盾而且有对比的空间与实体,让评委感知了设计者的意图。而进一步感知的传递,或者说,进一步的设计却几乎是戛然而止,某种程度上限制了作品本可以继续发掘与传递的“感知”,如果让“传递”的内涵再多一点层次与细节,就可以少几分苍白,多一些感动。

(孙一民)

二等奖

获奖作品:断桥桥不断

获 奖 者:陈洪莉 范文旭 贾玉华(烟台大学)

指导教师:贾志林 张 巍

评语:

设计者选取广西柳州三江县侗族村落的一处被洪水冲毁的,长约75米,宽约4米,联系两个村寨唯一一条交通干道的风雨桥为设计对象。设计者以历史和文脉的思考,将昔日风雨桥上的庆典、交通、交往作为设计的原发点,唤醒感知的场所,敏锐地抓住风雨桥的交通功能,交往功能,以及给人们带来群体记忆的设计要意,不仅通过加固修复的功能性改造恢复其交通功能,更通过选用当地的材料和建构工艺,恢复其历史文脉意象的风雨桥空间,保留断桥的裂缝,作为村民集体记忆的引导,同时赋予其当代功能的使用空间。设计简洁直白,手法质朴而有效。契合了题目,唤醒感知场所,将人们曾经拥有,但已渐渐离我们远去的一种感受通过设计的更新加以再现。设计从真实的体验出发,发掘了该场所的潜在价值,并以此为出发点,提出场所改造的提案,使之成为乡村中人们乐于驻留的空间。这是一个优秀的设计作品。

(庄惟敏)

三等奖

获奖作品:感知当下的环院

获 奖 者:王 侃(查尔姆斯理工大学)

评语:

这次的竞赛的题旨是有关场所与感知的。如果说绘画是有关“看”的艺术,那么感知就是与“共鸣”有关。身处视觉洪流泛滥的当下,我们这个时代的建筑往往呈现的只是IPhone摄像头中的视觉表象,而更少有机会去讨论情境下身体与世界相遇的问题。

我们的身体处于世界中,就像心脏处于身体中;感官的世界和身体的世界相互依存,而我们的身体在建构世界的同时,也同时被世界所建构着。一件优秀的建筑作品总是要求建立一种独特的身体与精神的认知,如果为这次竞赛再次破题的话,或许可以是:“建筑,如何作为人感官的一个延伸,去反映人与世界的关系?”

而在评审中,我们看到的大多数学生作品只是一些视觉符号堆砌和建筑技巧的拼凑,学生们往往不愿意(或者不敢)把那些世故的技巧抛掉,真正地直面有关场所和感知的问题“究竟做了什么去唤醒感知?”或者“作品如何与人的感知产生共鸣?”

在这些“技巧型”作品中,王侃同学的作品是一个另类。他试图用一种非常明确和直观的方式来表达对竞赛主题“感知”的认知:场地位于瑞典哥德堡的滨水广场(似乎也可以是任何地方);建筑本体被设置在一个开放性的水岸边,封闭的内向场域与外部开放性的城市形成了一种戏剧性的隔离;一个半环形的空间将人与周边环境的感知“脱”开后,只剩下了人与天、人与弧墙的直接关系,空间便因此浮现出来——建筑师赋予了空间以当下的情感和联想,而空间还给建筑师以它的氛围与感知。

在王侃同学匆忙而直接的图纸上,评审们读到了光、影、尺度、凝固的时间、以及作者想表达的“存在”。作品本身的意图很明确,朴素的表现手法也适合这一类的竞赛。但在主体建筑的推衍上,稍嫌草率;有关建筑属性的一些问题也不很令人信服;与场地上下文的关系,即使是“隔离”,也依然需要有点到为止的交代,而不能太想当然——恰恰这些建筑物理属性的问题,更需要通过恰到好处地拿捏,才能更好地让建筑与人的精神产生共鸣——这往往是建筑设计中最难,但又最美妙的地方。该竞赛作品在设计深度的缺乏,遗憾地限制了其获得更高的竞赛名次。

(陆轶辰)

三等奖

获奖作品:盐析影舞

获 奖 者:郑 屹 苏红日(天津大学)

指导教师:辛善超

评语

设计者对题旨有较好的理解,选择的场所是荒废的海边古盐田。海平面的逐年上升,盐田被日益吞没、废弃,以致越来越多的晒盐人也转向以打渔为生。设计者考虑了这种场所背景下的场地特征和村民需求,在古盐田的遗址上,用建筑空间为村民创造了新的盐田场所。盐田下部的空间在给晒盐的村民提供纳凉和休憩场所的同时,也为出海打渔的村民提供了一条舒适的归家捷径。

设计巧妙地利用了连通器原理来应对海水的潮涨潮落。涨潮时,海水上涨进入屋顶的盐池内,注水口设计成凸起状,使得退潮时海水也不回流,如此盐分被慢慢积累。伴随屋顶上海水的蒸发,盐晶慢慢析出,室内光影亦随之千变万化。室内的水柱既显示出海水的涨落,亦折射出阳光美妙波动时的光晕,身处其中的村民能够感知和享受丰富的光影与光晕变幻。

设计者很好地发掘了荒废盐田的价值,使改造后的场所成为晒盐的村民在地下怡然自得地休憩娱乐的荫凉空间。村民们不仅乐于驻留,也会追忆起曾经的古盐田。

(王莉慧)

三等奖

获奖作品:墙上市井 ——介于城市与里弄空间的旧场坊改造设计

获 奖 者:高思捷 朱承哲 王子宜(同济大学)

评语:

设计者采用批判性改造的模式重新赋予了一座几乎被遗弃的“纸片楼”新的功能、形态、空间和城市身份,是对场所的重新感知和唤醒。因借被改造对象在区域尺度中“墙”的特征,提出“墙上市井”的概念,通过漫游路径的组织,带给人一种曾然熟悉,而又被异化了的陌生感,而正是这种“异化”,提供了新的认识可能性。设计中仅仅对原建筑物的结构框架加以了保留,拆除力度过大,若能挖掘其有价值的其他特征性元素并加以恰当再利用,则更能呈现出新老比对的建构状态,从而能更好地延承场所记忆,也会使形态和空间更具张力。伞状结构体的植入有些突然,反而易削弱“墙上市井”的主题。

(章明)

三等奖

获奖作品:世俗建筑

获 奖 者:王新强 傅婷婷(烟台大学)

指导教师:张 巍

评语:

“'楼垮垮'的病理切片”这一参赛作品,并未局限于“为改造而改造”的通常做法,而是巧妙地借用了一个发生在身边的与建筑相关的真实社会事件,作为改造或介入设计的起点,使得建筑改造具有了不同寻常的社会意义和独特价值。针对一栋即将废弃的城市公共建筑,以及社会各方扑朔迷离的舆论角力,建筑师设计了一个装置式的楔形插入式体量和空间,犹如“窥探器”一样引导人们进入“事件中心”——旧建筑内部,亲身观察和体验建筑内部真正发生了什么(包括专业部门所做的技术鉴定),从而得出自己真正的判断,而非被各种表面信息所迷惑。同时,这一新加入的空间本身也因其特殊的空间张力和人们的不断使用而具有了自身的公共性价值。这一作品不仅具备一定的空间品质、戏剧性、场景感和基本合理性,同时探讨了城市公共建筑(及其改造)的事件性、社会性和批判性,使其自身也成了城市大众生活中重要的公共空间。

(李兴钢)

三等奖

获奖作品:迷·石间聆声 ——一次海岛渔村里久违的感官觉醒

获 奖 者:李福荣 张中圣 肖婷雯(武夷学院)

指导教师:李婷婷

评语:

该作品有一个很好的选址,让我们了解到祖国大地原来也有这样美丽特色的地方。设计从听觉、视觉、感觉等多角度出发,对原址功能进行重构。使原有废弃的校舍变成具有平潭特色的文化交流、展览场所。

设计者搜集了许多具有平潭特色的文化活动和风情元素,别具心思地融合到建筑本体,并通过一系列简单的空间构成进行有序组装。既低成本地活化了废弃建筑,也辟出了一个供平潭人社交活动、供外乡人旅游休闲的新场所,既有可操作性,也有具有实际建设的意义与价值。

设计多维度地分解了不同人群的活动轨迹,并且能结合当地的气候环境,丰富地运用了建筑学空间组合原理,在有限的范围内组织起一个又一个丰富且充满想象力的故事空间。就像是一个美丽的童话,演绎着故乡美丽的点滴,唤醒游子热爱的心。