基于分形维数的长汀县土地利用动态变化

王敬哲,陈志强, ,陈志彪,

1.福建师范大学 地理科学学院,福州 350007

2.福建师范大学 地理研究所,福州 350007

土地资源是人类生产生活重要的自然资源,在人类生产生活的影响下,土地资源时刻处于不断发展变化的过程中。土地资源的发展变化不仅表现在不同土地利用类型数量的增加与减少,同时也表现在土地利用形态、结构的变化等方面(林娜等,2013;武国胜等,2017)。分形理论的提出,最早源于美国数学家Mandelbrot在《Science》上发表的题为《英国的海岸线有多长?》的论文(张立峰等,2016)。自此以后,分形理论被诸多学科所应用。吕永钢和杨力(2010)通过研究血管网的分形问题为血管结构、血管病理研究探索了新的途径与方向。单立山等(2013)通过研究两种荒漠植物根系的分形特征,揭示了荒漠植物适应干旱贫瘠土壤环境的形态学原因。土地学科利用分形理论对描述复杂几何图形所具有的独特优势,逐渐将该理论应用到土地利用变化的研究中来(徐建华,2004)。传统的关于土地利用变化的研究主要采用动态度、转移矩阵、景观格局指数等数量指标,基于分形的土地利用变化研究能够弥补传统方法对于其在面积周长等结构属性统计以及景观指数、TOPSIS等方法对土地利用结构表达的不足(刘瑞和朱道林,2010;杨凤海等,2016),从而更好地定量表达各土地利用类型的形态结构变化。

长久以来长汀县被视为南方水土流失最为严重的地区之一。自20世纪40年代起,长汀县便开展了多种形式的水土流失治理实践,但治理成效时有反复。从2000年开始,福建省政府将长汀县水土流失综合治理作为民办实事项目重点,斥巨资对水土流失地区持续攻坚治理,并取得很好的效果(刘永泉和钟炳林,2001;陈志彪等,2013;武国胜等,2017)。对于这一时期长汀县土地利用变化的研究,前人主要是采用植被覆盖度和转移矩阵等方法。杨婷婷等(2016)运用遥感技术提取长汀县2000 — 2014年的归一化植被指数(NDVI),对该区域植被覆盖状况的变化进行研究;林娜等(2013)运用高分辨率影像采用土地利用转移矩阵分析了长汀河田盆地区1998 — 2011年的土地利用动态变化。利用分形方法对严重水土流失区治理前后的土地利用动态变化研究较少。

本研究基于遥感和GIS技术,解译2000年、2009年、2016年共计3期的长汀县土地利用数据,首次通过分形维数和稳定性指数对长汀县水土流失综合治理项目实施以来的土地利用变化情况进行分析,以期为长汀县未来土地规划与管理工作和土地资源的可持续利用提供参考与支持。

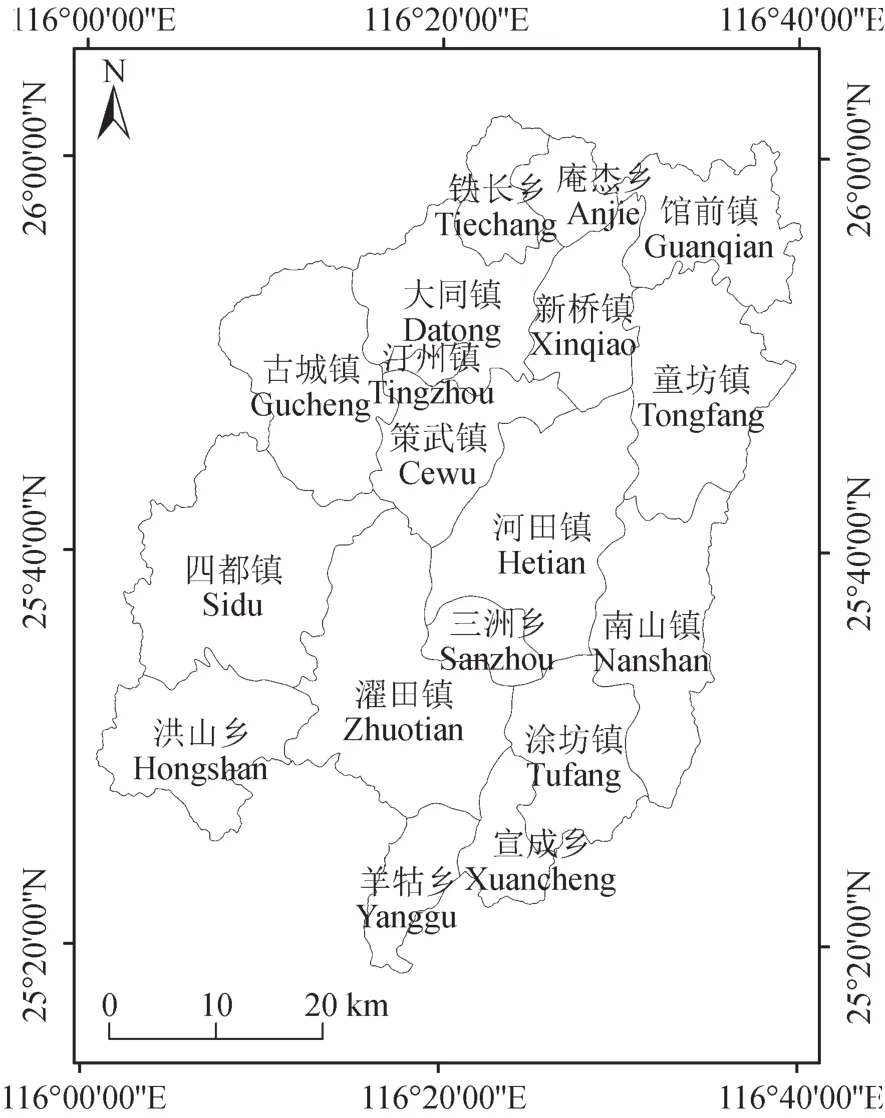

1 研究区概况

长汀县是地处福建省西南部的内陆县(图1),位于武夷山脉南麓,北纬 25°18′40″ — 26°02′05″,东经 116°00′45″ — 116°39′20″,南与广东近邻,西与江西接壤,是闽、粤、赣三省的边陲要冲,土地总面积为3097.26 km²。区域内地貌类型以山地丘陵为主,占全县总面积的71%;气候为中亚热带季风性气候,多年平均降水量为1716.4 mm,降水年内分配呈双峰型,降水量集中,降水强度大,风向季节性变化显著,夏季盛行偏南风,冬季盛行西北风;红壤为该区内典型的土壤类型,占土地总面积的79.8%,土层较浅薄,酸性强,保水保肥能力低;由于长期以来不合理的开发利用,植被破坏,水土流失严重,成为制约长汀县发展的关键因素(陈志彪等,2013)。

图1 研究区示意图Fig.1 Schematic diagram of the study area

2 数据处理与研究方法

2.1 数据处理

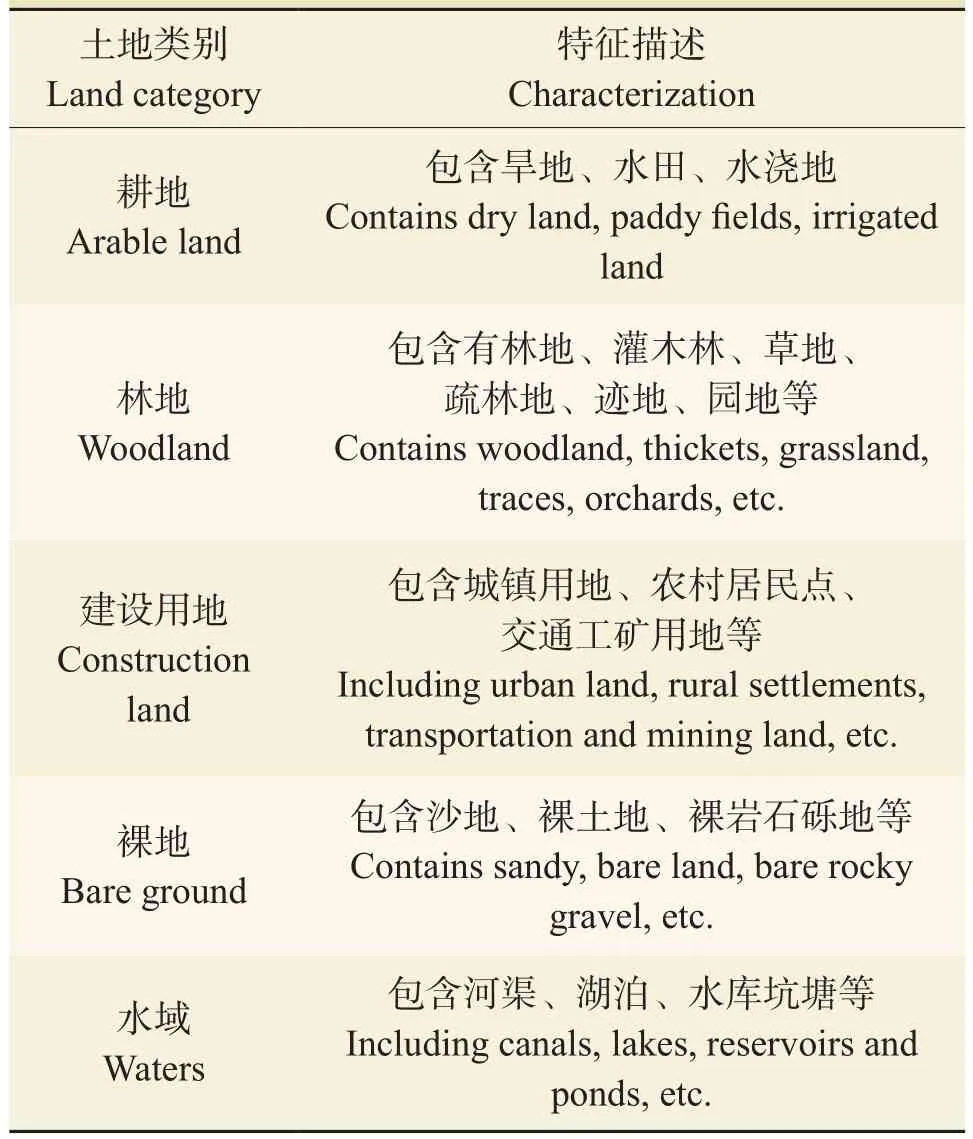

文章所用遥感影像均来自于中科院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),影像数据为美国Landsat系列卫星获取的OLI和TM数据,空间分辨率为30 m×30 m。为研究水土流失综合治理项目实施以来长汀县土地利用变化情况并保证影像影像数据的可对比性,选取影像时间跨度从2000年到2016年,并选择季相相对一致的3个时间节点,影像拍摄时间分别为2000-01-27、2009-01-11和2016-03-03。依据长汀县水土流失治理时所采用的主要治理模式及其土地利用的实际特点(朱鹤健等,2013),结合Landsat系列卫星影像数据的分辨率精度与可判读性情况(魏向辉,2016),参照全国土地调查土地分类标准(GB/T 21010 — 2015),对土地利用类型进行归类和重新命名,合并林地与草地并统称为林地,从而得到如下五种土地利用一级类型(表1)。

在ENVI 5.1软件下,对待解译影像进行几何校正、辐射定标和影像裁剪等预处理。以监督分类方法对该区域影像进行解译。结合Google Earth及野外调查资料通过混淆矩阵法对解译影像进行精度校正,总体分类精度大于88.2%,Kappa系数大于83.7%,达到本研究要求。

表1 土地利用类型划分标准Tab.1 Classif i cation criteria of land use type

2.2 研究方法

分形维数在不同的学科和领域代表着不同的含义,其计算方法和公式也各不相同(张珂等,2013)。本研究所用指标为分形维数和稳定性指数。分形维数与稳定性指数的计算方法采用Mandelbrot(1979)提出的周长—面积算法,其计算公式为:

式中:A表示某地类斑块的面积(m²),P为此地类斑块的周长(m),D为此地类斑块的分形维数,k为待定常数。将该公式以双对数曲线进行描述,即可得分形公式:

式中:C表示随机变量。对于任意一种地类斑块,通过计算其斑块的周长和面积即可求得对应公式中的lnP和lnA值,并建立线性回归模型,拟合出关于二者的直线方程。通过此直线方程便可知回归系数2 /D,进而求得分形维数D的值。在土地利用分形研究中,分形维数D的范围一般为1 — 2(Xiao et al,2014;郭晓雁等,2017)。分维值D的大小反映出地类斑块边界的曲折性,从而反映出地类斑块的复杂性。D值越大,表示该类型的结构越复杂,边界趋向于不规则;D值越小,表示该类型的结构越简单,边界趋向于规则。

分形维数D还可以反映出某类用地的稳定性,其中当D = 1.5时,表示该地类斑块处于一种类似于布朗运动的随机状态,即最不稳定状态;D值越接近1.5,表示该地类斑块越不稳定(荣琨等,2012)。由此即可定义各地类斑块的稳定性指数,即公式(3):

式中:SI表示某地类斑块的稳定性指数,理论范围为0 — 0.5。SI值越大,表示该用地类型越偏离随机状态,越稳定;反之,则该用地类型越趋于随机,越不稳定。

本研究采用上述公式计算长汀县2000年、2009年和2016年三期影像主要地类斑块的分形维数和稳定性指数。根据研究区不同土地利用类型的周长—面积数据,运用公式(2),建立不同时期各个地类的多元线性回归模型,求得不同时期不同地类的分形维数D,通过所求分形维数D并结合公式(3)求得稳定性指数SI。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化

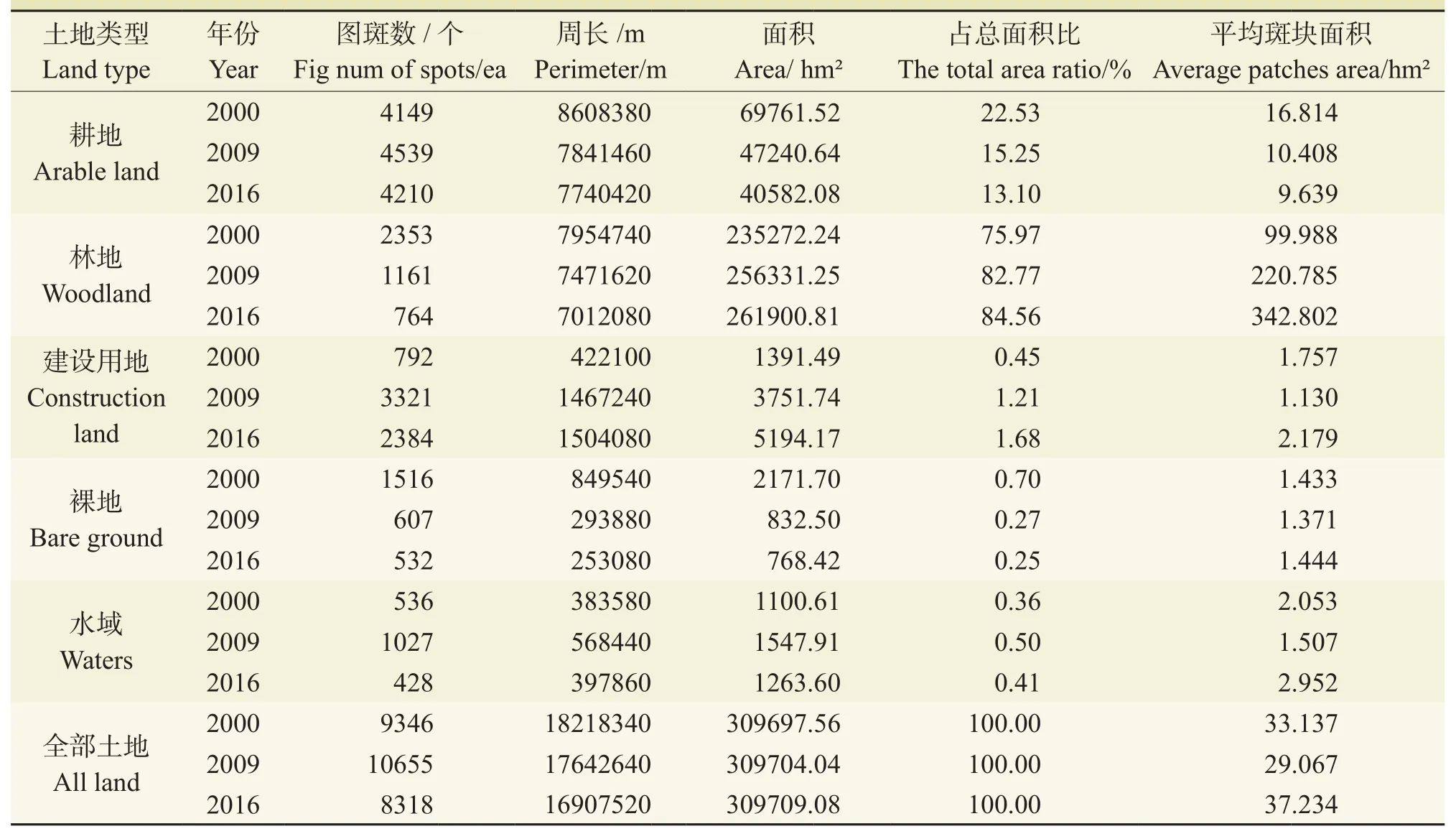

利用ArcGIS 10.1软件,精确计算出不同时期长汀县各个土地利用类型的斑块数量、周长和面积情况(表2)。可以看出:2000 — 2016年,长汀县土地利用最明显的特征是林地面积的不断上升与裸地面积的持续下降。2000 — 2009年是地类斑块面积变化最剧烈的时期,耕地和裸地面积均有较大幅度的下降,建设用地和林地面积都有明显的上升。这是因为在此期间,福建省政府大力实施长汀县水土流失治理工程,并取得显著治理成效。这项工程推动了长汀退耕还林,增加了植被覆盖率,降低了裸地面积,并取得了良好的效益。建设用地面积的大幅度提高是伴随着经济的快速发展以及城镇人口的迅速增加而进行的。林地面积的增加,与耕地、裸地面积的减少有直接的关系。同时,水域面积有一定程度的增长。在2009 — 2016年,耕地、裸地面积继续保持下降,林地面积仍有较小幅度的增长,建设用地伴随着经济的持续发展仍保持上升趋势,水域面积小幅回落。

表2 2000年 — 2016年土地利用情况变化表Tab.2 Change of land use types from 2000 to 2016

3.2 土地利用分形维数及稳定性指数变化

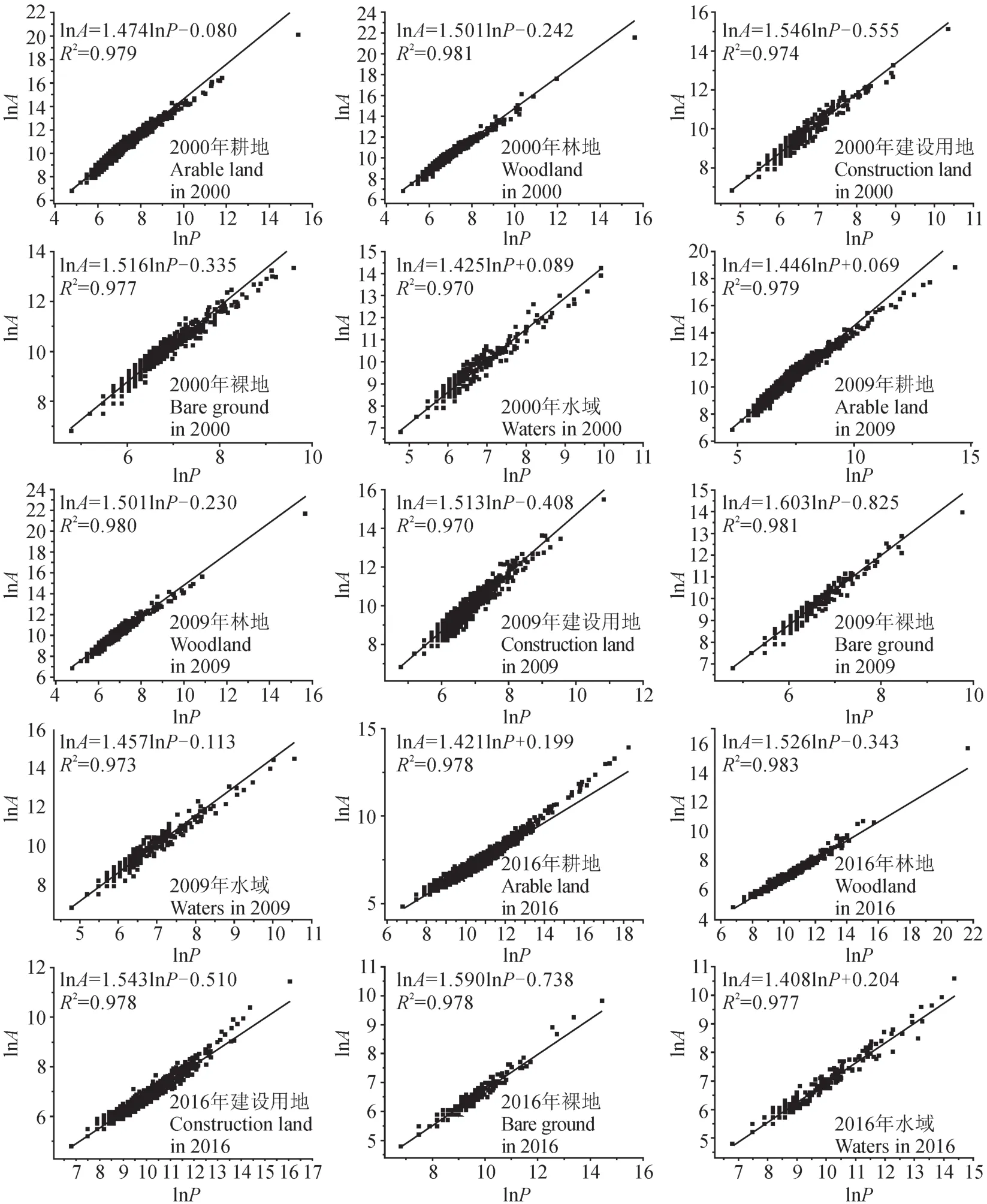

不同时期不同土地利用类型分形维数的变化可反映出土地利用的变化趋势,分维值增大表明相同面积土地斑块周长的增加,土地利用类型的空间镶嵌结构变得复杂;反之则相同面积土地斑块的周长变短,空间结构趋于简单(韩学锋和林广发,2007)。稳定性指数是与分形维数直接相关的一个用来表征土地利用空间行为结果的指标。这一指标的本来意义是为了说明具有某一分形维数的土地斑块在自然状态下,抵御外来干扰,维持其形态的能力(田义超和任志远,2012)。通过建立的多元线性回归模型绘制的各地类斑块的周长—面积双对数散点图(图2)可以看出,每组数据都呈明显的线性相关特征,各个时期不同地类的周长—面积之间都具有相当明显的相关性,相关性系数都在0.96以上。说明各个地类的周长—面积关系并非偶然,同时表明分形维数D的计算有一定理论基础和地理学含意。

图2 各土地利用类型斑块周长 — 面积双对数散点图Fig.2 The perimeter of each land use type patch — area double log scatter plot

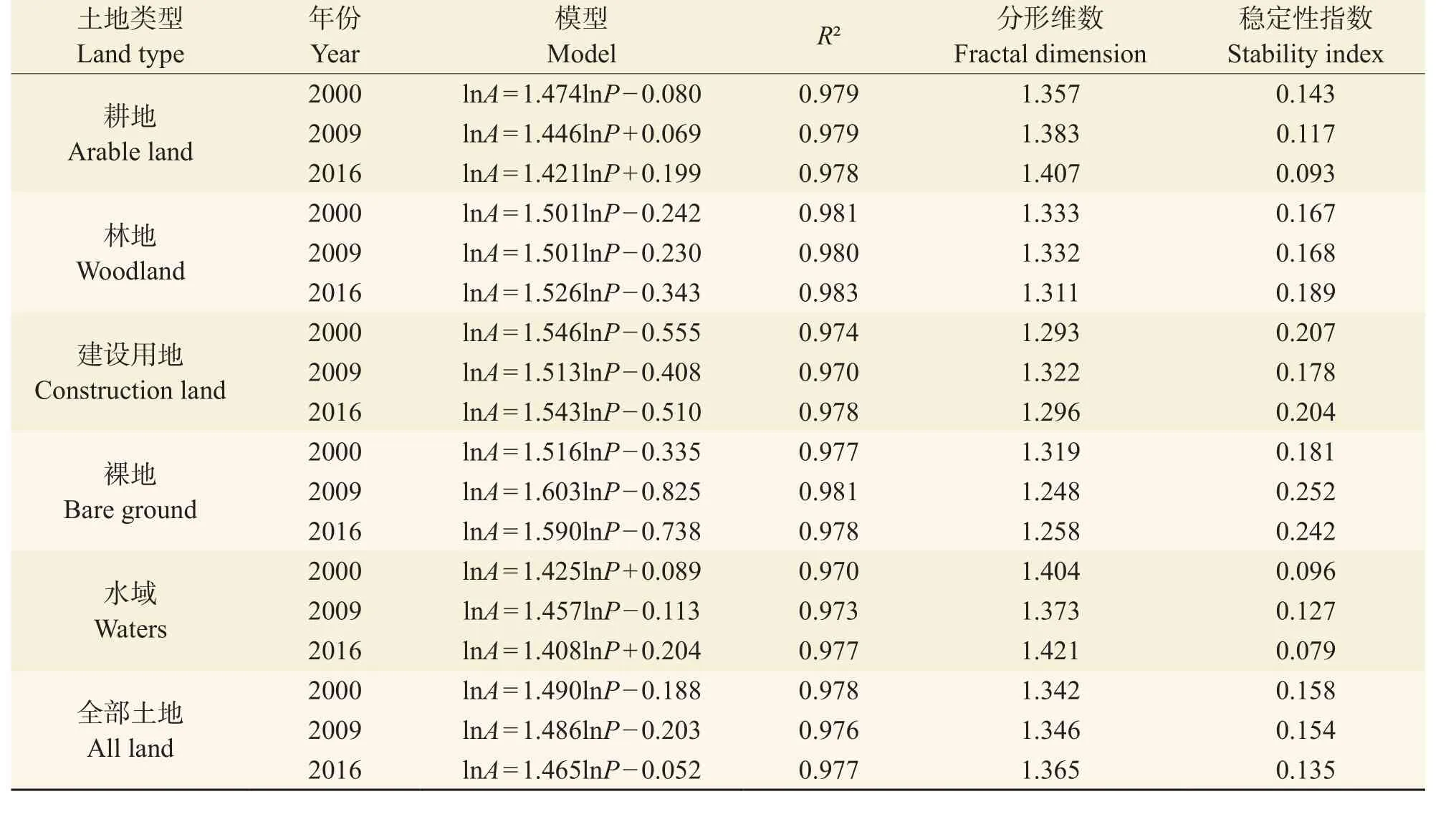

由表3可以看出,在这3个不同的时期,各土地利用类型的分形维数和稳定性指数在不断变化,说明土地利用边界形态处于不断变化之中。在这3个不同的研究时期全部土地的分形维数始终保持上升趋势,土地利用的分形维数经历自2000 — 2009年分维值缓慢上升到2009 — 2016年分维值快速上升的变化过程。在这3个不同的研究时期全部土地的稳定性指数始终保持着下降的趋势,土地的稳定性由2000年的0.158下降至2009年的0.154,2016年继续下降达到0.135。

表3 3个时期各类土地的分形维数和稳定性指数Tab.3 Three periods of various kinds of fractal dimension and stability index of the land use types

从不同土地利用类型分形维数变化情况来看,对不同时期不同地类的分形维数进行排序可得到:2000年时,水域>耕地>林地>裸地>建设用地;到2009年时,耕地>水域>林地>建设用地>裸地;再到2016年,水域>耕地>林地>建设用地>裸地。不同时期不同地类稳定性指数排序情况则表现出与分形维数排序相反的趋势。总的来说,2000年、2009年和2016年这3个不同时期,分形维数较大的是耕地和水域,较小的是裸地和建设用地;稳定性指数情况相反。究其原因,长汀县地处山区,土地不平整,农民利用地形地势,布置农田,加之福建省雨水丰沛,河网密布,水利设施密集,从而造成长汀的农田和水域斑块形态破碎,具有较大的分形维数,较小的稳定性指数。裸地和建设用地分形维数较低则是由于经过常年不间断的治理,地表裸露的土地多半是自然环境极度脆弱,植被侵入难度大或受人为干扰强烈的地区,而且由于地理条件的限制,人类生产及建设活动所使用的地理空间相对固定连片,因而分形维数相对较低,稳定性较高。

从3个不同时期相同土地利用类型的分形维数的变化情况来看,耕地的分形维数在2000年、2009年和2016年分别是1.357、1.383和1.407,呈现不断上升的趋势;而其稳定性指数分别为0.143、0.117和0.093,呈现不断下降的趋势。这表明耕地结构正在不断地趋于破碎,这是由于长汀县发展早期耕地资源通常是较为平整,靠近便于为人类利用的优质土地资源,但是随着社会经济的发展和城镇建设对优质土地资源的需求(龚文荣等,2013),平整连片的耕地往往优先被转化为生产建设用地,但是又因农民对农业生产性土地的需要以及国家对土地利用占补平衡的要求,在山岭沟谷地区开发破碎土地以补充失去的优质耕地资源,从而导致耕地的日趋破碎化。

林地的分形维数呈不断下降,稳定性指数表现出不断上升的趋势。这与近年来长汀县对育林保林、退耕还林工作的重视,以及建设生态长汀的战略具有直接的关系。随着人工林木的不断栽植,使得县域内林木密度及郁闭度不断提高,进而稳定性指数呈现不断增长趋势。

建设用地的分形维数经历了从2000年的1.293到2009年的1.322再到2016年的1.296,呈先增长后下降的变化过程。稳定性指数则表现出先下降后增长的变化趋势。这是因为2000年开始,长汀县发展受人口、经济及环境条件的限制,建设用地通常在地势较为平缓的近河谷地,受长期经济滞后的影响,向外扩散的能力弱,稳定性较强。在2000 — 2009年,是我国城镇化快速发展的阶段,大量的建设项目和工程扩展着城镇的边界范围,但是合理的布局与规划并未受到足够的重视,从而导致在此期间长汀县建设用地分形维数的增高。2009 — 2016年,经济发展更加注重质量的提高,城市规划和城建治理受到重视,建设用地趋向合理化,在此阶段建设用地的拓展更有计划性,因而形态更规整,结构趋向简单。

裸地的分形维数在2000 — 2009年大幅下降,从2000年的1.319到2009年的1.248,稳定性指数表现出上升趋势,从2000年的0.181到2009年的0.252。这与长汀县实施水土流失治理工程有很大关系。自2000年起,长汀县采用“大封禁,小治理”的办法开展水土流失治理工程,使得大量破碎分散的裸地转为林地(陈志彪等,2013)。2009 — 2016年,裸地的分形维数继续上升,由2009年的1.248小幅回升至2016年的1.258,稳定性指数则由升转降,从2009年的0.252至2016年的0.242。一方面,为了经济发展,人类对土地的不合理利用再次加剧了裸地形态的复杂性;另一方面,当地的生态脆弱性导致水土流失地区治理成效反复,也成为裸地分形维数增加而稳定性指数下降的一个重要因素。

水域的分形维数及稳定性指数变化情况与裸地相似,分形维数从2000年的1.404下降到2009年的1.373,再由2009年的1.373小幅回升至2016年的1.421。稳定性指数则与分形维数呈相反趋势,从2000年的0.096上升至2009年的0.127,再由2009年的0.127下降至2016年的0.079。但水域的变化较为复杂,有待进一步研究。

4 结论

本文基于分形理论对长汀县2000年、2009年和2016年3个时期的土地利用情况、分形维数D和稳定性指数SI及其动态变化进行了有效探索,结果表明:

(1)长汀县土地利用覆被状况通过最近16年的治理总体趋于良好,林地面积持续增加,大面积成片分布的裸地得到有效治理,裸地斑块更加破碎,趋于零星分布,由于自然条件的限制和人类活动的干扰,依然存在土地退化、水土流失的风险。

(2)长汀县土地利用具有明显的分形特征。耕地的分形维数持续上升,林地的分形维数持续下降,建设用地表现出先上升后下降的变化趋势,裸地和水域的分形维数则呈现大幅下降后稍有上升的变化趋势,稳定性指数的变化则呈现与分形维数相反的态势。16年以来,虽然经过大规模人工治理,长汀县整体分形维数仍具有上升的趋势,结构的稳定度持续下降,对区域未来可持续发展构成影响。

(3)土地利用的复杂性和稳定性受到人为因素影响强烈。在人类活动对环境影响不断增强的背景下,长汀县土地利用的复杂性具有明显提高的趋势;人类对水土流失区的主动治理行为,又大幅度提高了土地利用的稳定性。特别是对裸地的治理上,在人类积极主动的干预下,裸地的稳定性有明显的提升。而占该区域土地利用比重最大的林地,分布广泛且集中连片,多集中于低山丘陵地区,禁封育林的政策使得林地受人类活动影响小,复杂性和稳定性波动较小。合理规范人类活动,对不合理的土地利用行为加以约束和限制,对保证当地的生态环境安全和人地关系的协调发展都具有重要的意义。

致谢:感谢中科院计算机网络信息中心地理空间数据云平台提供Landsat卫星影像数据。