重庆沙坪坝枢纽站城一体开发交通研究

刘文清,李 雪

(1.林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,重庆市 401121;2.重庆市交通规划研究院,重庆市 401147)

0 引言

以枢纽站为中心的站城一体化开发模式基本思路可以概括为以下5点:构建城市核、功能整合、步行回游性、形象塑造和环保节能[1]。

沙坪坝枢纽位于重庆主城城市副中心、五大商圈之一的沙坪坝核心区,功能集聚。枢纽集高铁(成渝客专)、轨道(1号线、9号线、环线)、公交、出租车、小汽车、步行多种交通方式于一体,配套上盖商业、办公、SOHO、居住等物业开发,是国内首个高铁上盖开发项目。

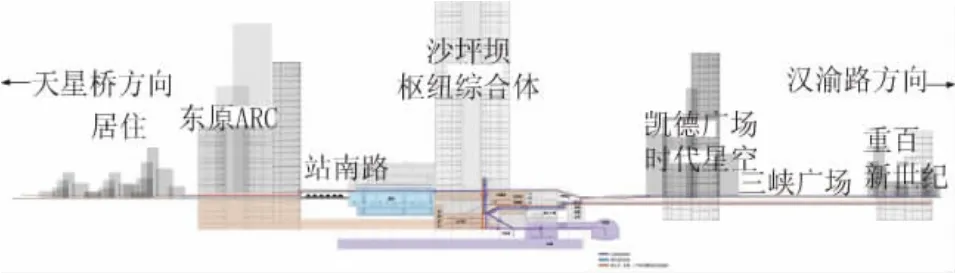

高铁枢纽换乘功能布置于上盖广场1F、盖下-1F至-7F、高铁站房1F至2F;物业开发功能布置于盖下-1F、-2F,盖上商业裙房,以及6栋以办公、SOHO等业态为主的塔楼。总的来看:盖上部分布局集散广场、高铁站房(1F为高铁进站厅、2F为高铁候车厅)、商业裙房、6栋塔楼;盖下-1F布局公交车站台、地下商业、停车位;盖下-2F布局出租车站台、高铁站台、地下商业;盖下-3F布局停车库;盖下-4F布局高铁出站厅、停车库及其进出通道;盖下-5F、-6F布局停车库;盖下-7F布局轨道站厅、停车库[2]。图1为沙坪坝枢纽及周边功能布置。

为了实现沙坪坝枢纽及周边地区的站城一体开发,打造枢纽综合体内外交通系统时应着力体现“构建城市核”、“功能整合”、“步行回游性”等原则。交通系统在上位规划及所在地位置交通特征基础上,提出了以“公共交通+步行”出行为主体、多种交通方式可持续发展的目标。

图1 沙坪坝枢纽及周边功能布置

1 强化公交接驳,引领城市发展

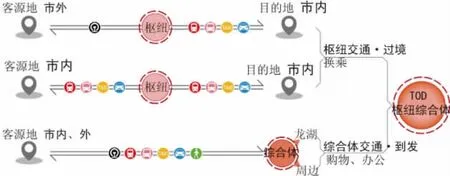

根据沙坪坝枢纽功能布置和周边业态开发,基于出行者体验需求的出行链分析:沙坪坝枢纽交通包含两部分,即枢纽交通和综合体交通;3个主要的出行目的,即换乘、购物、办公。图2为沙坪坝枢纽出行链分析图。

图2 沙坪坝枢纽出行链分析图

枢纽交通指的是以铁路、轨道为主的5种交通方式之间的换乘。综合体交通指的是上盖和周边开发生成的购物、办公、通勤客群的到发交通。

枢纽交通中,铁路与市内交通方式之间的换乘量由铁路旅客发送量按照各市内交通的换乘比例分配得到。发送量及换乘比例数据来源于《重庆市沙坪坝铁路枢纽综合改造工程可行性研究》。其中,铁路与步行(上盖)之间的客流量在铁路旅客发送量的基础上考虑诱增系数,本次参考了日本新干线调查数据。轨道与市内交通方式之间的换乘量由轨道站上下客量、换乘量以及各市内交通方式的接驳比例分配得到。轨道站上下客量及换乘量数据来源于3条轨道线的可研报告,接驳比例借鉴类似项目经验。其他市内交通方式(公交、出租车、小汽车)之间的换乘比例及换乘量,基于居民出行特征(来源于《2016年重庆市主城区交通发展年度报告》),并借鉴类似项目经验。

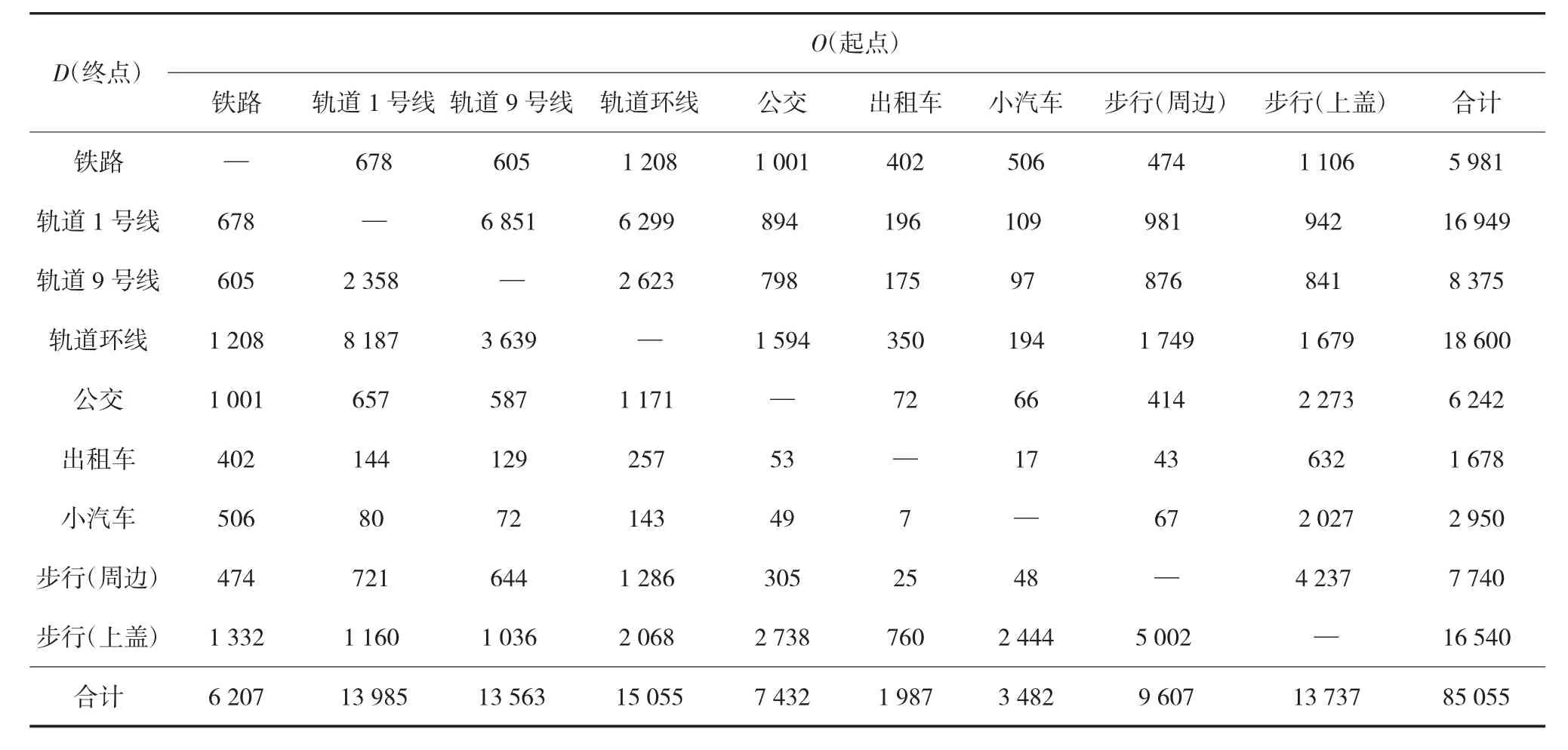

综合体交通中,基于区域综合交通发展、设施布局规划和居民出行特征,确定周边TOD开发800 m辐射范围内产生、吸引客流在枢纽内部的分布量,并按照不同交通方式的分担率,将该部分客流量分配于各种交通方式,得到表1中第9行、第9列的数据。同理,将73万m3体量的上盖物业开发产生、吸引的客流按照不同交通方式的分担率,分配到各种交通方式上,得到表1中第10行、第10列的数据。

表1的预测分析数据表明,沙坪坝枢纽采用高铁、轨道、公交方式出行约占总出行量的70%,因此3种交通方式的一体化换乘尤为重要。

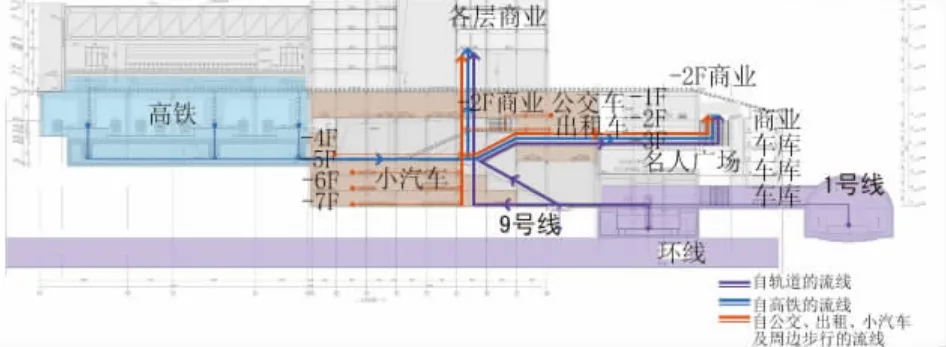

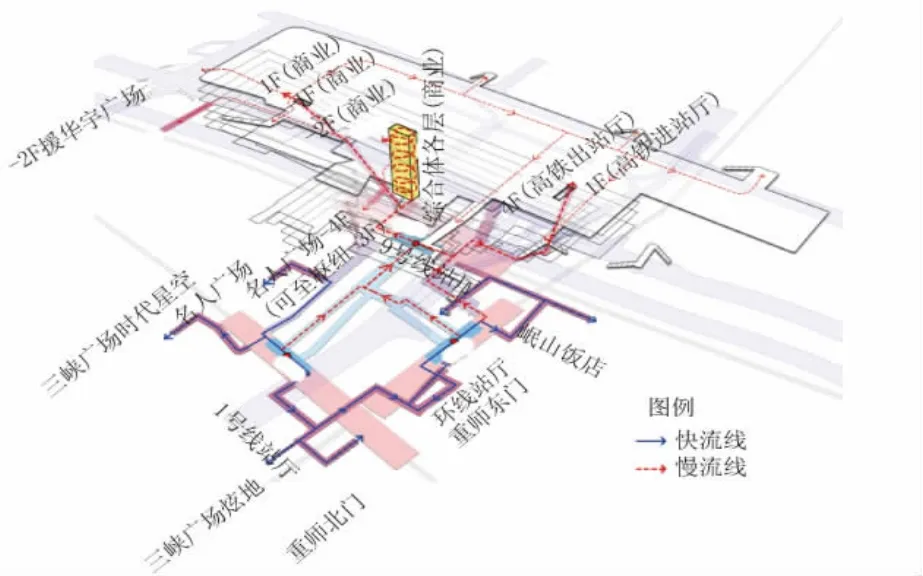

沙坪坝枢纽在规划时始终坚持公交优先的原则,公共交通设施都占据了最好的位置。高铁出站大厅出站后即是各条轨道和各种公交换乘,换乘便捷。同时,为了改善旅客的乘车环境,候车区与枢纽建筑融为一体,通过空调、通风设备等,尽可能地提高旅客使用公共交通的舒适度。图3为公共交通换乘流线图。

图3 公共交通换乘流线图

表1 沙坪坝枢纽旅客换乘量预测 人次/h(晚高峰)

沙坪坝枢纽通过上盖集约化开发与周边紧邻用地连为一体,提升了枢纽使用者与来访人群的使用便利性。高铁、轨道、公共交通便捷舒适的换乘系统,使城市建设不再过度依赖于机动车交通,从而构建以公共交通为导向的低碳交通,引领城市发展。

2 打造站城一体便捷舒适的步行系统

站城一体化的重点之一是增加步行回游性,通过建设连接枢纽和周边地区的步行网络系统(如交通核、集散广场、人行天桥、地下通道、步行连廊等)来增加乘客在市区内的回游性,从而提升枢纽周边地区的价值。沙坪坝枢纽集高铁、轨道、公交、出租车、小汽车、步行多种交通方式于一体,换乘流线有72条,非常复杂。同时,由于地形、道路等因素限制,与周边三峡广场商业步行街、沙坪公园、重庆师范大学等人流聚集点分隔,需要把以交通换乘为目的的人行流线和以购物散步为目的人流进行整体设计,目的为减少错综复杂的交通流线带来的通行压力。

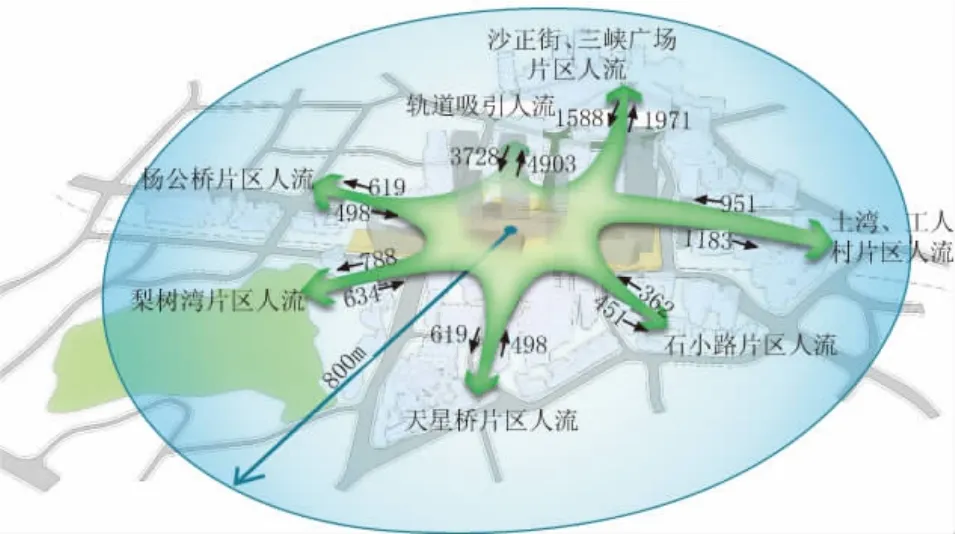

为解决这些问题,沙坪坝枢纽对周边步行系统进行了整合,包括改造消除地形高差、设置步行连廊、天桥等措施,使得枢纽与周边步行网络连为一体,形成多层次、多通道、空间立体的步行网络。针对重庆多雨、炎热的天气,通过设置遮风避雨设施、空间室内化等,使得步行网络能够提供全天候连续、舒适的空间,增强使用者舒适感的同时也强化了枢纽站应具备的交通节点功能。图4为沙坪坝枢纽800 m范围步行需求示意。

图4 沙坪坝枢纽800 m范围步行需求示意

枢纽交通的设置原则是旅客步行距离最短,所有旅客换乘步行距离总和最小,同时要求步行环境舒适,与周边连成一体,具有回游性,增大沿线商业价值。沙坪坝枢纽里面包含了枢纽交通和综合体交通两个内容,为此枢轨道交通(1号线、9号线、环线)与枢纽和周边业态衔接时设置了快慢不同的流线组织,满足不同的交通出行需求。其中,慢流线主要利用交通核进行集散,将客流引入上盖开发和周边业态,极大增加了沿线商业价值。因此,交通核成为枢纽交通、综合体交通与周边交通一体化的重要一环。同时,丰富的流线设计与换乘大厅空间的结合,也会使步行者的空间体验感受更好,促进对设施的充分利用。图5为轨道换乘大厅与枢纽连接流线示意。

图5 轨道换乘大厅与枢纽连接流线示意

3 多种交通方式可持续发展

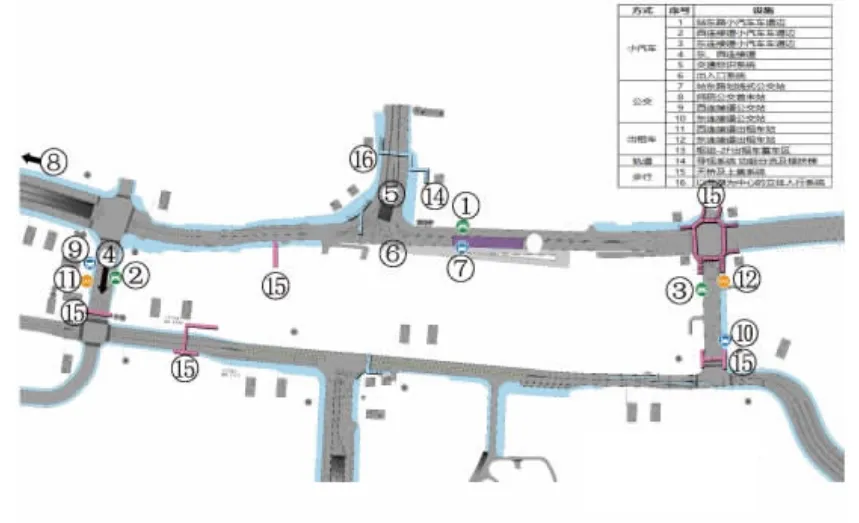

小汽车(含共享汽车)、出租车(含网约车)作为换乘客群以及购物、办公客群机动化出行的主要补充方式,其布局模式、交通组织形式应与公共交通、步行等系统协调可持续发展。将紧邻沙坪坝枢纽综合体东西两侧的东、西连接道由双向交通组织改为单向交通组织。其首要目的是为龙湖物业开发服务的公交车站、出租车站、小汽车车道边提供更多更有序的空间;其次是可以减少主要流向的绕行距离,实现小汽车快进快出,提高运行效率,并通过单向组织流线调整剥离,净化北侧站东路交通,减少公交车与小汽车冲突交织,使站东路公交车站更好地为枢纽换乘客群服务。同时,对于沙坪坝三峡广场商圈而言,与现有三峡广场商圈单循环相结合,可优化整个商圈交通分布,缓解沙坪坝商圈拥堵状况。图6为枢纽周边多层次多通道衔接示意。

图6 枢纽周边多层次多通道衔接示意

4 结语

基于站城融合、质效结合的新一代铁路枢纽综合体,是TOD规划、建设、运营、管理的趋势,有助于充分发挥综合交通优势,带动联动开发与一体化建设,提高运营管理效率和服务水平。以重庆沙坪坝站城一体开发交通系统的构建与研究为例,提出交通功能布局原则、系统组织策略与交通优化措施,力争做到交通引领站城一体开发、支撑站城融合发展,实现交通与城市绿色低碳、可持续发展,以期为复杂城市环境下,站城一体开发规划设计工作提供参考。