超越国家和民族的友谊

——修建天兰铁路的日本技术员武内清一先生访谈录

2018-11-13 08:48采访整理山田晃三

传记文学 2018年11期

采访/整理 山田晃三

北京大学国际关系学院

今年年初,笔者有幸访谈了20世纪50年代初在甘肃天水参与修建天兰铁路的武内清一先生,当年他在西北铁路干线工程局北道埠机务段任技术员。武内先生给我讲述了自己从出生,后来到“满洲国”求学,直到1953年回日本之前在中国东北以及甘肃天水的回忆。

上图:武内清一(左)与本文作者山田晃三

山田晃三(以下简称山田)

:武内先生您好,首先请您简单地自我介绍一下。武内清一(以下简称武内)

:好的。我1927年5月27日出生在日本四国的爱媛县。家里连续几代都是小地主,在我1岁时,我父亲做蚕丝买卖巨亏,卖光祖传下来的所有房产,父母抱着我逃到九州宫崎县。我们在那里过着底层生活,我9岁时母亲去世,我一边上小学一边养兔、送报纸,开始自力更生。小学快要毕业时,班主任老师推荐我上师范学校,因为师范生免学费,当时家境不好、成绩稍好的孩子都读师范,将来当老师。但我不爱学习,继续上了高等小学校(当年小学被称为寻常小学校,后设两年制的高等小学校)。在那个年代,如果无业在家呆着的话,会马上接到征用令,被强制到佐世保、吴海军工厂等地从事军事劳动。我们学校也劝孩子毕业后参加预科练(飞行预科练习生的简称,日本海军航空飞行员培养制度之一)、陆军少年飞行兵,将来为国争光。但我不会游泳,还有恐高症,所以没敢报名。后来我得知日本政府招募“满蒙开拓青少年义勇军”的消息,鼓动青少年积极参与移民到“满洲”。当时我只想尽要自立起来,所以就报了名。我们先到茨城县水户市的内原训练所,这里是对“满蒙移民”进行教育和训练之地,学员达几千人,来自全国各地。我在这里受训练时,偶然看到“满铁”技术员养成所(“满铁”即南“满洲”铁道株式会社的简称,“养成所”即培训学校的意思)的招生通知,出于好奇就报了名。当时没有笔试,所以很幸运地被录取了。1943年6月,我们200多名该校新生从山口县下关港坐船先到釜山港,然后换坐火车穿过朝鲜半岛,来到学校所在地奉天(现在的沈阳)。山田

:后来您就开始学习铁路技术专业了?武内

:对,我们走之前听说,这所学校毕业后能当蒸汽机车的技术员,但这里其实是培养机车维修工的技校,当时的学生只有日本人。1944年3月结业后,我被分配到“北满”地区的“满铁”博克图机关区(机关区即机务段)。博克图地处大兴安岭,离苏联很近,冬天非常冷,气温常在零下40多度。为了防御苏联的威胁,这里的规模在“满铁”中也是屈指可数,日本员工约有50人、中国员工约有400人。我在这里天天对着庞大的蒸汽机车,满身油污,我很厌倦这个工作。当时好多日本人欺负中国人,日本人和中国人的待遇也相去甚远。举一个例子吧,我刚开始工作第一个月的工资,和工龄有30年的中国熟练工是一样的,我还记得他的名字叫王子臣,中国员工很敬慕他。当时我技校刚毕业才十六七岁,什么经验都没有。我知道这件事后只能默不作声,心里想这到底是怎么搞的。这件事让我至今仍然记忆犹新。山田

:次年8月9日苏联红军进攻“满洲国”,您当时还在博克图工作吗?武内

:对,1945年8月15日,日本战败投降的那一天,我乘坐从边境开来的最后一趟临时列车避难到齐齐哈尔。我上车时,车上已经承载着沿线滞留的好多日本人和受伤的士兵。我们在齐齐哈尔下了车,到了难民收容所。这里也挤满了从各地逃亡来的日本弃民,当时我得了叫“再归热”的风土病,跟我躺在一个房间的人,三分之一病死了。山田

:后来,您在齐齐哈尔被共产党留用了?武内

:我不是被留用,是主动留下来了。1946年4月开始了日本侨民的遣返工作,当时共产党进占齐齐哈尔,日本居留民会的一个日本人跟我们说:“如果你们愿意留下来,就可以留下来。”结果约200人决定留下来,大家都是跟我一样20出头的年轻人,其中20人被分配到铁路部门。他们是工程师、医生等有技术的专业人才,共产党与他们签了保证生命安全的一种担保书。我们是普通工人,什么担保都没有,只是口头上说定了而已。山田

:您为什么放弃回国的机会,选择留在中国?武内

:说句实话,我有理由留下来。当时有一个女友叫小田雪子,她原来在“满铁”博克图铁路医院当护士,她跟我一趟火车到的齐齐哈尔。我当时得了“再归热”躺在收容所,她手里有从博克图带的少量药,给我打针救了我的命。后来我喜欢上了她,她也喜欢我。我们没碰过手,也没接过吻,只是口头上说说而已。后来她参加了八路军当护士,我得知这个消息后,就想如果我也留下来,将来我们还会见面。可是中国那么大,怎么还能再见面呢?现在回忆起来觉得自己真的很蠢,19岁的脑子里只有这么点儿智慧,我只为这个理由而留下来了。山田

:当时留下来的大都是年轻人,有家庭的日本人都选择回国了吗?武内

:不一定。“满铁”成立于日俄战争之后的1906年,到垮台有近40年的历史。“满铁”员工分两种:一种是进入“满铁”之后结婚、生孩子的人,另一种是从日本带着全家来到“满洲”的人。对后者来说,他们离开家乡已经几十年了,即使想回去也已经没有安身之地了。1949年我结婚时,我的岳父山田英生告诉我:“武内君,我老家在广岛,但少小离家,现在回去也没人照顾我们。”当时我们都知道,即使回国也过不了好日子,留下来也不知前途会怎样,很多日本人在“满洲”已经二三十年了,孩子也出生在“满洲”,对日本一无所知,并且中国共产党对我们非常热情。我想大概是综合考虑这些因素,最后不少日本人留了下来。山田

:我听说当时也有为了自己的正义感选择留下来的日本人。武内

:所谓的赎罪,为了弥补我们曾经做过的坏事,自己选择要留下来。当时我们只能想到自己或者一家人今后怎么活下去。人在生死存亡的时候,我想这是人的本性。山田

:请您讲一下在东北工作的情况。武内

:1946年8月,我在齐齐哈尔被聘为蒸汽机车的维修工,后来调到绥化、鹤岗和佳木斯。当时的铁路运营其实跟“满铁”时期没什么变化,只是在地位上中国人在上、日本人在下。我在修复铁路的现场,中国熟练工才是主导力量。因为在二战末期,日本的中年铁路技术骨干早就被抓走当兵,留下来的都是缺乏经验的年轻人,虽然也有日本熟练工和管理干部,但他们只动嘴不干活。中国工人当然对我们没有好感,但由于共产党的政策好,他们从来不说脏话、不骂我们,我一次打也没挨过。有的中国员工拍着我的肩膀说:“我们对你们没有坏感觉,因为你们留下来了,如果以前你欺负过中国人,肯定不敢留下来。”确实是这样,在“满铁”时期欺负过中国人的日本人,早早已回去了。1948年我调到佳木斯机务段工作,身份也从维修工升级为技术员。当时我负责蒸汽机车的牵引力测试,刚开始我跟着检查员做他的助手,后来我可以独立完成这份工作了。工作告一段落时,技术主任跟我说:“武内君,你留在技术室工作吧,听我指挥。”后来一位政治指导员到了机务段,不久当了工会主席,他经常到技术室找我们主任,跟我也很随和,他看见我的字写得比较好,让我开始帮他写教育宣传标语,我就在技术室和工会之间两边跑。1950年10月,我们接到日本铁路员工转移南下的通知,这时技术主任告诉我:“武内君,你是技术员了,以后好好干。”我听完简直太惊讶了,因为技术员都是高学历、有多年工作经验的人才能担任,在“满铁”也没有维修工提升为技术员的先例,并且我是日本人。我想不起他的名字来,我对这位佳木斯机务段的技术主任很感恩。

山田

:后来您从佳木斯转移到甘肃天水了?武内

:对。我们从佳木斯坐上火车,谁也不知道去向何方。到了天津呆了十来天,又坐火车到了西安,从西安换坐货车,1950年11月到了天水。当时中方没来得及准备我们的接待工作,我们暂时住进天水城外的安乐旅馆。山田

:请您讲一下您在天水参加修建天兰铁路的事情。武内

:我们待命了一个月左右,后来我被分配到西干局(西北铁路干线工程局)北道埠机务段。当时约有55名日本员工到机务段工作,包括技术领导(技术员和检查员)、驾驶员、维修工等。技术领导共有11人,后来6人调到郑州、兰州、西南等地,最后留下了5人,分别是3名技术员和2名检查员。技术员分别是森久升、松本哲郎和我。森久先生曾在“满铁”哈尔滨机务段担任驾驶主任,是一位很有威望的长辈,他经常坐在技术主任的旁边,指挥我们的工作。松本先生来自“满铁”哈尔滨机务段,负责画图纸,曾经做过驾驶员。我负责管理蒸汽机车履历簿。履历簿就像人的档案一样,记录机车制造工厂和年月、重量、功率等基本数据,还有检测大修后的机车状态、零部件的磨损程度等,这些检测数据将来都很有用。技术主任叫李善起,年龄30岁左右,他曾在东北任机车驾驶员。当年我仅有23岁,在技术室里最年轻也爱开玩笑,所以李主任很关心和照顾我。他喊:“武内、武内!”我说:“您有什么事?”他说:“赶紧去干活。”(笑)山田

:中方文章有记载,北道埠机务段的日本员工在首台架修蒸汽机车时做了很大贡献,您对当时的工作还有印象吗?武内

:我对车轮轮缘的修复记得还比较清楚。有一天,一辆机车开进机务段的车库里,维修工抬起机车拔出了车轮,后来一直放在车库的角落。我去检测车轮尺寸时,发现轮缘严重磨损。轮缘是车轮踏面与钢轨内侧接触的凸出部分,火车走在弯道时,这个轮缘和外轨内侧面产生摩擦,我看见轮缘前端变得很尖锐,这样很危险,容易发生脱轨,我把这个情况报告给技术室。当时还没有生产零部件的机械设备,大家商量后得出的结论是,用电焊对车轮的轮缘进行焊接,修复成原来的样子。这样维修在正常情况下谁也不可想象,但实在是没有别的方法了。我们找了一位技术精湛的日本焊工,经过艰难的连夜作业,顺利通过试车验收,终于渡过了难关。

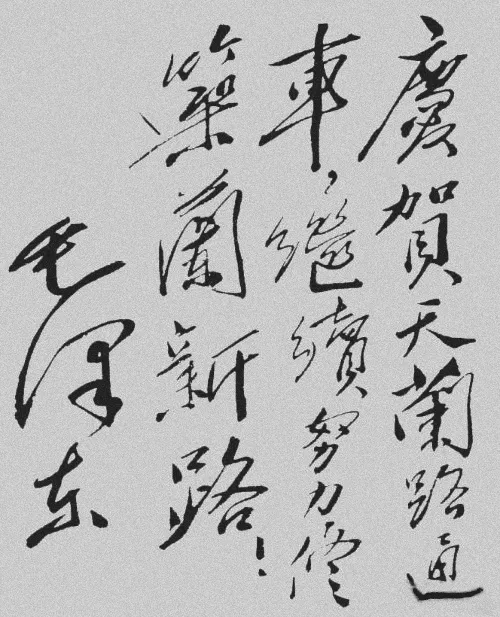

毛泽东主席为庆贺天兰路通车的题词

山田

:《西北铁路早期在天水史话》这本书充分肯定了当时日本员工对修建天兰铁路的贡献。武内

:中野章,他比我大一两岁,是画铸器图纸的设计师。当时机务段有铸造工厂,因为没有机车零部件,以铸器来代替,还销售给当地企业和民用。他的办公室在我们机车技术室的隔壁,内燃机、发动机等技术员也都在隔壁工作。武田笃郎是机车检查员,当时年龄三十五六岁,大家很信任他。他是北道埠机务段日本人会的会长,我负责宣传信息工作,他教会了我很多。当年我向他借过一本书,我还记得书名叫《蒸汽机车的结构与作用》,共有300页。我花了半年多的时间全文抄写了一遍,把书还给他时,他说:“你这么爱看这本书,早知道就送给你了!读懂了吗?”我回答说:“是,读懂了。”后来他夸我工作很努力。当时我确实为工作付出了很多。佐久间弘是钳工,他会说一口非常流利的汉语,所以我们每次跟中方沟通时都找他,他人品也很好。川端新太郎,他是我们当中最年长的人,他把根本不转动的零部件反复拆卸、调试、能修复再利用,被评为了劳动模范。近藤和敏是钳工,跟我同岁,是我的好朋友,从东北我们一直在一起。在鹤岗时,其他日本员工调到佳木斯,留下的只有我们俩,每天一起做饭吃,有时还到煤矿去玩儿,有许多回忆。山田

:1952年天兰铁路开通运行时,听说您亲自参与首通列车的装饰工作,请您给我讲一下吧。武内

:我只做了火车头装饰的部分工作。进入9月,剪彩列车的火车头开进机务段的车库里,当时毛泽东的头像已安装在火车头的中间,焊工正在安装“人民”等几个大字。头像下面是工业图画,冒烟的烟囱、厂房等,其下面高约一米部分原来是空的。李主任就说:“这里应该加几个字吧,我来打草稿。武内,你来写。”我问他:“用什么字体好?”他说:“楷书吧。”我先量了火车头的宽度尺寸,算出文字大小,用复写纸复写“庆祝中华人民共和国成立三周年暨天兰铁路通车典礼”,把全部文字做出来后,木工加工并加颜色,安装在火车头下的木板上。

天兰铁路首通列车与日本员工(中段右一为武内清一)

山田

:中方文章还指出,日本员工不仅在技术工作上帮助,还给中国员工传授他们的技艺。武内

:日本员工包括维修工确实有很多优秀人才。但是,日本人等于高等技术人才,中国人远不如日本人,这种说法我觉得不太恰当。1952年,一位上海交通大学的毕业生调到北道埠机务段。当时机务段定期地给维修工开课,这位上海交大的毕业生主讲调整阀,在蒸汽机车维修领域里,掌握这门技术可以说具备一流的理论高度。他非常优秀,当时我深感中国的科技水平大步向前迈进。我们从东北后来到了天水,如果只会吃老本、不再学新东西,那最后只能成为体力劳动者。当时我觉得,不久的将来不再需要我们日本人了。山田

:您什么时候离开了天水?武内

:1953年3月,我们坐火车到上海,然后坐船回日本了。1954年天水会在日本成立,至今已有60多年的历史。我们这一代人几乎都去世了,现在当年在天水铁中读书的子女辈继承了天水会的活动,我很佩服他们。时间过了这么久,天水会怎么还能坚持活动呢?因为我们对天水恋恋不舍。掘井先生的著作中提到,当年在北道埠机务段工作的日本员工有一名失明者,她是我妻子的妹妹。我岳父在天水去世后,留下3个女儿,我爱人是长女,两个妹妹跟着我们。那天我在办公室,她妹妹突然走进技术室说:“哥!”我问她:“你怎么了?”她说:“以后我在这里上班了。”我一看李主任,他笑着点了头。当时我真难以想象,一个员工的父亲去世了,还给他女儿安排工作,我们的职场很温暖、重感情。我们离开天水时,她还跟我说:“您要走吗?我要留下来。”我想她是亲身感受到了中国人对她的关爱和恩情。山田

:您现在已经90高龄,追忆天水的日子有什么感慨?武内

:我们是为了修建铁路来到天水,随着生活和工作的接触,我们跟当地老百姓和同事产生了超越国家和民族的友谊。因为有了这样的情感交流,我们才积极地投入到工作当中。我们确实是埋头苦干,但从来不觉得日本人是天兰铁路建设的贡献者,所以请你在整理我的访谈录的时候,不要简单、概括地叙述日本人在天水做了什么,我希望中国读者看完后,心中留下当年有这么个佳话:近70年前在甘肃天水有过这样温暖的中日两国人民之间的往来。这样我就知足了,这是我的一点希望。猜你喜欢

企业文化(2020年30期)2020-11-16

特别健康·下半月(2019年5期)2019-05-16

故事林(2018年19期)2018-10-31

科技创新与应用(2018年32期)2018-01-03

草地(2017年6期)2017-12-20

中国管理信息化(2016年24期)2017-02-04

大经贸(2016年5期)2016-10-21

棋艺(2001年9期)2001-07-17

棋艺(2001年15期)2001-03-11

棋艺(2001年23期)2001-01-06