从参照点关系看“人称代词+的+名词”结构中“的”的隐现

卢婉莹

(陕西师范大学外国语学院,陕西 西安 710119)

一、“人称代词+的+名词”结构

汉语中“人称代词+的+名词”结构中“的”字有时可以隐去,有时则不能。而同一结构当其作为独立结构及在句子当中时,“的”的隐现也有所不同(以下例句主要来自北京语言大学BBC语料库)。

(一)“人称代词+的+名词”作为独立结构

例(1):我的爸爸。

我爸爸。(“的”字可以隐去)

例(2):我的狗。

我狗。(“的”字不能隐去)

例(3):他的要求。

他要求。(“的”字不能隐去)

(二)“人称代词+的+名词”在句中

例(4):我的爸爸在家。

我爸爸在家。(“的”字可以隐去)

例(5):我的狗丢了。

我狗丢了。(“的”字可以隐去)

例(6):她坚决不同意他的要求。

她坚决不同意他要求。(“的”字不能隐去)

当“人称代词+的+名词”这一构式作为句子的一部分时,“的”的隐现对句意表达的影响也发生了变化。对比例(2)和例(5)可以发现,作为独立词组时不成立的“我狗”,出现在句子当中时并不突兀,并且可以准确表达宠物丢了这一事件。相反,对比例(3)和例(6),“他要求”这一表述,无论是作为独立结构还是在句中,都不成立(口语中因语速等原因引起的省略不在本文的讨论范围中)。

二、研究综述

目前,关于汉语中“人称代词+的+名词”结构中“的”字的隐现研究主要有以下两种观点。

第一种观点来自朱德熙[1],他指出,人称代词作领属性定语,如果中心语是表示亲属称谓的名词,通常不用加“的”,如果中心语是一般名词,作为独立结构时要加“的”,放在句中则无需加“的”,这一观点对“人称代词+的+名词”这一结构作为独立结构和在句中两种情况进行了讨论。但对比例(3)和例(6)可以发现,中心词“要求”并非亲属称谓名词,但仍符合朱提出的这一规律,因此,仅以中心语是否为表亲属称谓名词来归纳“的”的隐现是不全面的。

第二,吕叔湘[2]提到,若修饰语和中心名词经常组合,则“的”字可用可不用,若两者不常组合,“的”字则不可省略。这一标准有一定的启发意义,但略显主观,无法准确归纳出此结构中“的”的隐现规律。在此基础上,崔希亮[3]、沈家煊[4]均进行了细化和发展,认为当人称代词与名词所指代的概念之间的关系不可让与时,该结构当中的“的”可以隐去,当其关系可转让时,“的”不可隐去。笔者认为崔希亮、沈家煊的假设具有一定的理论意义,为后续研究奠定了基础,但仍存在反例,如“我左边”“我的左边”,在表示方位关系时,人称代词“我”与“左边”的关系并非不可让与,但此处“的”可隐可现。

综上所述,现有研究并未对“人称代词+的+名词”这一结构中“的”的隐现规律进行准确全面概括。

三、研究问题及假设

基于上文所提到的不足,现就“人称代词+的+名词”这一结构中“的”的隐现规律提出以下两个问题:第一,“人称代词+的+名词”结构作为独立结构和在句中时,“的”的隐现规律是否一致?第二,“人称代词+的+名词”中“的”何时可以隐去,何时不能隐去?

本文从认知语言学的参照点理论出发,就以上两个问题作出以下假设:“人称代词+的+名词”这一构式中,无论是在句中还是作为独立结构存在时,“的”的隐现规律相同。当人称单词所表达的语义在其与名词的语义关系中充当参照点时,这一结构当中的“的”可隐可不隐;当两个语义关系中不存在参照点关系时,则需借助“的”来表达两者之间的关系,因此不可隐去。

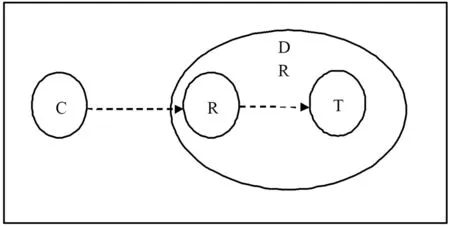

现基于认知语言学的理念,对参照点理论进行简要说明。Langacker[5]指出,概念化本质上是动态的,是大脑中连续性的处理活动。参照点关系(reference point relationship)则是一种特殊的心理扫描(mental scanning)方式,概念主体(conceptualizer,C)通常将注意力导向一个易感知的实体,将其作为参照点(reference point,R),以助于找到另一个常规下难以定位的目标(target,T)实体。该心理扫描处理模式如图1所示。

图1 参照点关系的心理扫描处理模式

四、基于参照点关系理论的语料分析

“人称代词+的+名词”这一结构中,人称代词与名词的语义关系有人际关系、整体部分关系、所有权关系、相对方位关系等。以下基于认知语法框架下的参照点理论进行分析。

(一)人际关系

例(7):他的同学今天没来。

他同学今天没来。(“的”字可以隐去)

例(8):这种办事风格一点也不像我的上司。

这种办事风格一点也不像我上司。(“的”字可以隐去)

例(7)中,概念主体在对“他的同学”这一目标概念进行识解(construal)的过程中,“他”作为“同学”这一身份的参照点,“他的同学”这一概念才得以建立,要准确定位谁的“同学今天没来”,则在需要在参照点“他”的帮助下定位目标“同学”。同理,例(8)中,“上司”这一概念本身依托下级这一参照概念存在,若没有下级概念,上司也不复存在。类似“同学”“上司”这一类概念,本质上带有一种人际所有关系,无需借助“的”就可以完成概念的识解。也就是说,在人际关系的语义表达上,“人称代词+的+名词”这一构式中的“的”无论是否存在,都不影响其本质概念的表达。

(二)整体部分关系

例(9):我的胳膊。

我胳膊。(“的”字可以隐去)

例(10):我的鼻子流血了。

我鼻子流血了。(“的”字可以隐去)

例(9)中的“我”与“胳膊”,例(10)中的“我”与“鼻子”均为整体与部分关系,此处的整体部分关系为人体与身体部位之间的关系,如例(10)中的“我”作为人体,充当“鼻子”这一目标的参照点。例(9)(10)中,对“胳膊”“鼻子”的概念本身就包含了对参照点概念“人体”的认识,无需借助“我”“他”就可以准确理解,因此即便隐去“的”,这些结构也仍然成立。

(三)所有权关系

所有权关系包括私有财产、精神产物、生理疾病、社会属性。

例(11): A:我的书。(私有财产)

我书。(“的”字不能隐去)

B:我的书在桌子上。

我书在桌子上。(“的”字可以隐去)

例(12): A:他的饭盒。(私有财产)

他饭盒。(“的”字不能隐去)

B:他找不到他的饭盒了。

他找不到他饭盒了。(“的”字可以隐去)

“书”“饭盒”这一类概念对人的认知而言,是可以显著感知的实体,没有参照点概念对理解的辅助过程。例(11)A句中,“书”是一个图式(schema),表类(type)的概念,“书”这一概念本身不含参照点概念,必须借助“的”才能实现这一所有权关系表达的定位,此处“的”便实现了这一关系的建立,因此不可隐去。而在例(11)B句中,“在桌子上”这一信息帮助读者准确定位了所表达的“书”这一概念,此处的“书”与A句不同,不再表达类属的概念,而是有了具体的所指,其所有人也就随之确定为句中的“我”,参照点关系得以建立,因此无需再借助“的”来表达。

同理,例(12)A句中,“他”与“饭盒”是两个独立存在的概念,只有借助“的”才能完成参照点关系的建立。而在例(12)B中,“找不到饭盒”这一事件概念出现,便要求“饭盒”这一图式概念进一步具体化为一个例示(instance),才能使得“找不到”这一事件得以发生,此时“他”便成为定位“饭盒”的参照点,无需借助“的”便可表达所有权关系,因此此处的“的”可隐可现。

例(13): A:我的观点。(精神产物)

我观点。(“的”字不能隐去)

B:我的观点与他不同。

我观点与他不同。(“的”字可以隐去)

例(14): A:他的病。(生理疾病)

他病。(“的”字不能隐去)

B:医生把他的病治好了。

医生把他病治好了。(“的”字可以隐去)

例(15): A:他的权力。(社会属性)

他权力。(“的”字不能隐去)

B:他对于任何可能威胁到他的权力的人,一概不予信任。

他对于任何可能威胁到他权力的人,一概不予信任。(“的”字可以隐去)

如“观点”“病”“权力”这一类精神产物、生理疾病、社会属性的抽象概念本身无需借助参照点来理解,只有依靠“的”才能完成所有权关系概念的表达;但当这些结构位于具体的语境当中,也就是处于具体事件概念当中时,则有了具体的所指,这一所指与人称代词的概念便构成了参照点关系,此时便可不借助“的”来体现所有权关系,因此“的”可隐可现。

(四)相对方位关系

例(16): A:我的前面。

我前面。

B:我的前面没有人。

我前面没有人。

如例(16),前后、左右、上下一类的方位概念本身均依赖着某一具体的参照点才能够得以概念化和具体化,因此,当此类相对方位概念作为“人称代词+的+名词”结构中的名词时,其与人称代词之间的相对参照关系是毋庸置疑的,因为有了参照点“我”,“前面”这一相对的方位概念才得以定位,因此无需借助“的”一词来构建“我”与“前面”这两个概念之间的关系,此处“的”隐去也不会影响对方位的确定。

五、结语

基于上文的分析可知,“人称代词+的+名词”这一构式中“的”可省略的情况是在概念主体对目标进行识解(construal)的过程中,人称代词与名词所表达的概念形成了概念本质上的参照点关系,而这一关系是两者在语义上的直接联系,并不因为“的”的隐现而改变。而不可省略的情况则是人称代词与名词所表达的概念本身不存在参照点关系,需要借助“的”才能表达其概念上的领属关系、整体部分关系和所有权关系。